前回、給水管と排水管を敷設しました。

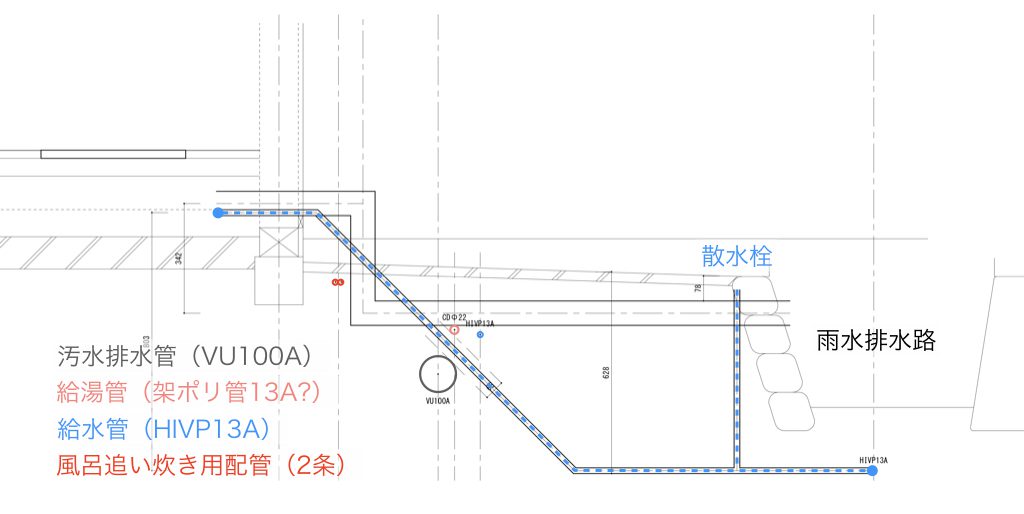

給水管については、上図のとおり雨水排水路のキワに散水栓を設置することにしています。

散水栓は一般的に地面に設置したボックスのなかに格納されます。

ボックスは樹脂製の既製品が市販されています(2千円程度)。

こうしたものを使っても良いのですが、今回の設置場所には石積みがあるため納まりが悪いように感じます。

そこで、これから行う予定の土間コンの復旧にあわせてコンクリートでボックスを作ることにします。

そうすれば、自由に形や大きさを決められますし、合成樹脂製の余計なものを買わずに済みます。

ボックスを作るには、その底高を決める必要がありますので、基準となる散水栓を取り付けます。

散水栓(Pjオネジ)は、塩ビ管に給水栓ソケット(Rpメネジ)を接続したうえ、それにねじ込んで取り付けます。

このとき、散水栓の最も高い箇所(ハンドル部分)が土間コンの天端より低くなるようにしています(散水栓が地面から飛び出していると蹴つまずいたりして危険なため)。

型枠を合板(端材)から切り出し、ボックスの内面側に当てます。

こうしておけば土間コンの打設の際に、この型枠の外にもコンクリートを流してやれば、ボックスが形成されることになります。

土間コンの基礎として砕石(+土間コンをハツったときに発生したものをミックス)を敷き均します。

生コンを練って打設(骨材に土間コンをハツったときに発生したものを再利用)。

面倒なのは、下写真のような端部の処理です。

手を抜いて雑に仕上げると、いかにも素人工事といった感じになってしまうため丁寧に仕上げます。

翌週末、型枠を外します。

底は土の状態で、このままでは雨などで土が流されてしまうため、底にモルタルを敷いておくことにします。

モルタルを敷く際に散水栓が邪魔になりますので、一旦取り外し、その代わりに栓を取り付けておきます(ゴミ等の侵入防止)。

必要となるモルタルは少量のためバケツで練ります。

狭小箇所につき柳葉コテ(上写真で左下、中塗り用)を使って仕上げます。

このとき、雨水排水路側(上写真で手前側)に若干勾配をつけ、ボックス内に水が溜まらないようにしています。

さらに翌週末、仮設の栓を散水栓に取り替えます。

今回は本設になりますので、ネジにシールテープを巻いて水漏れしないように取り付けます。

水栓及びボックスの完成です。

屋外部はこれで完成といきたいところですが、上写真のとおり外壁の貫通部があいた状態になっていますので、その雨仕舞いを行う必要があります。