下写真は先般、防寒のためモンキーバナナを屋内(LDK)に入れたときのものです。

上写真のとおりLDKには薪ストーブが設置してあります。

LDKの広さは20畳で、薪ストーブの能力に対してちょうど良い位のように感じています。

ただ、薪ストーブは電気ヒーターや石油ストーブのように直ぐに暖かくなるものではなく、着火から安定するまでに20分程度かかります。

その初期の時間について、薪ストーブの能力が大きい分、室内の空気が大きく動いて寒く感じます(ファンヒーターを併用して対応)。

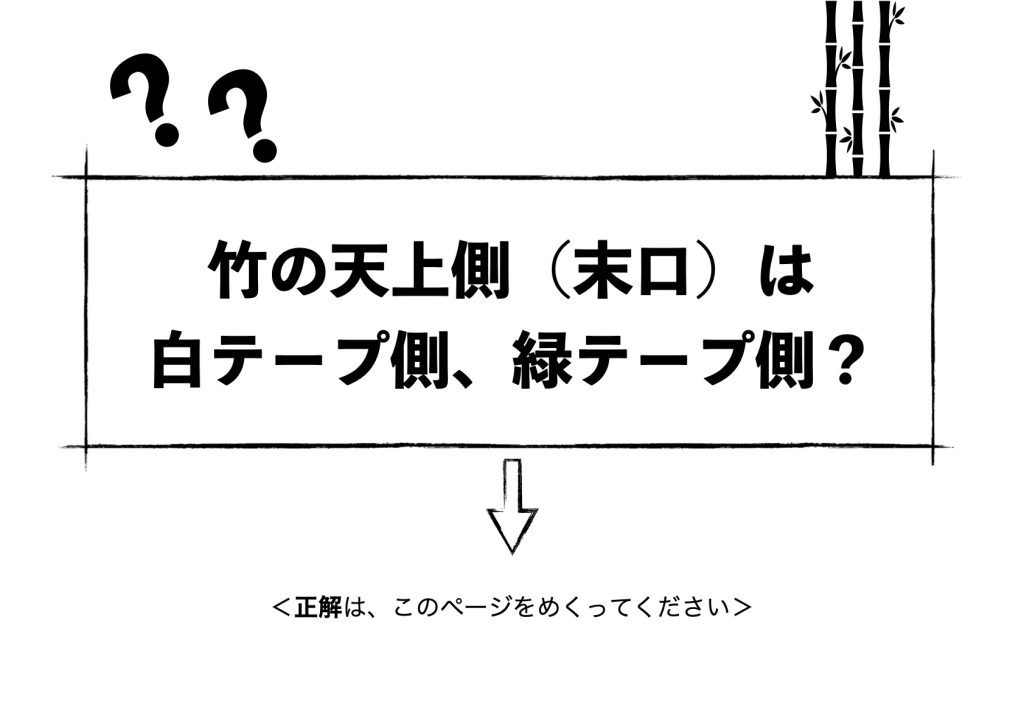

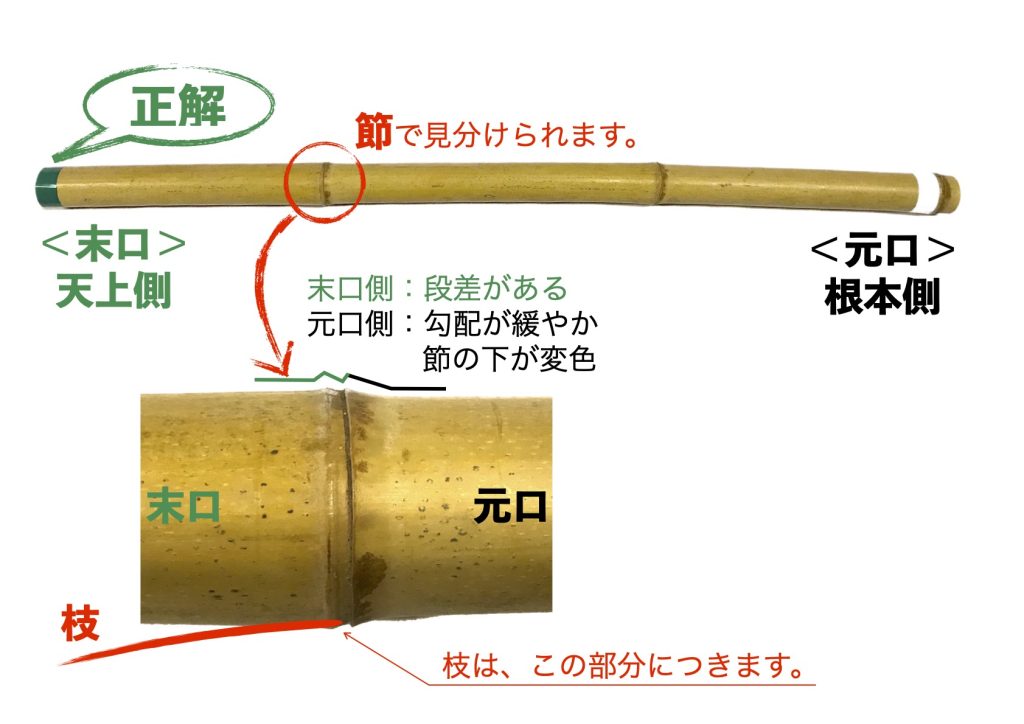

室内でも空気が冷えているのは窓付近で、その冷えた空気が下写真で水色矢印のとおりが薪ストーブに向かって流れてくるため、なんとかしたいと思っています。

ところで、上写真で水色矢印が描かれている場所は畳の間(コタツ部屋^_^)への通路で、1.5畳の広さがあります(下図で左上の朱色点線で囲うエリア)。

また、上図で右下の朱色点線で囲う箇所は勝手口への通路(広さ1畳)で、同様に冷えた空気が溜まる場所になっています。

そこで、この2箇所からの冷気の流入を防ぐべく、間仕切りする形で下写真で朱色箇所にカーテンを設置してはどうかと考えるようになりました。

特に上写真で通路沿いの窓はペアガラスと言うこともあってカーテンを付けていませんので、今回、カーテンを設置することで見た目的にも暖かく感じようにしたいと思っています。

カーテンを設置するにはカーテンに加え、それを取り付けるカーテンレールが必要になります。

カーテンレールと言えば、金属製のもの(機能性レール:C型、溝型)が思い浮かびますが、今回のカーテンは冬しか使わないため、冬以外はレールごと取り外せるよう丸棒タイプのもの(下写真:装飾レール)にすると良さそうです。

また、カーテンは価格面から既製品のドレーブカーテンを使うことにし、ネットで調べると掃き出し窓用のものは丈178cm(総丈)が一般的で、1m幅2枚入りで3,000円程度で購入できるようです。

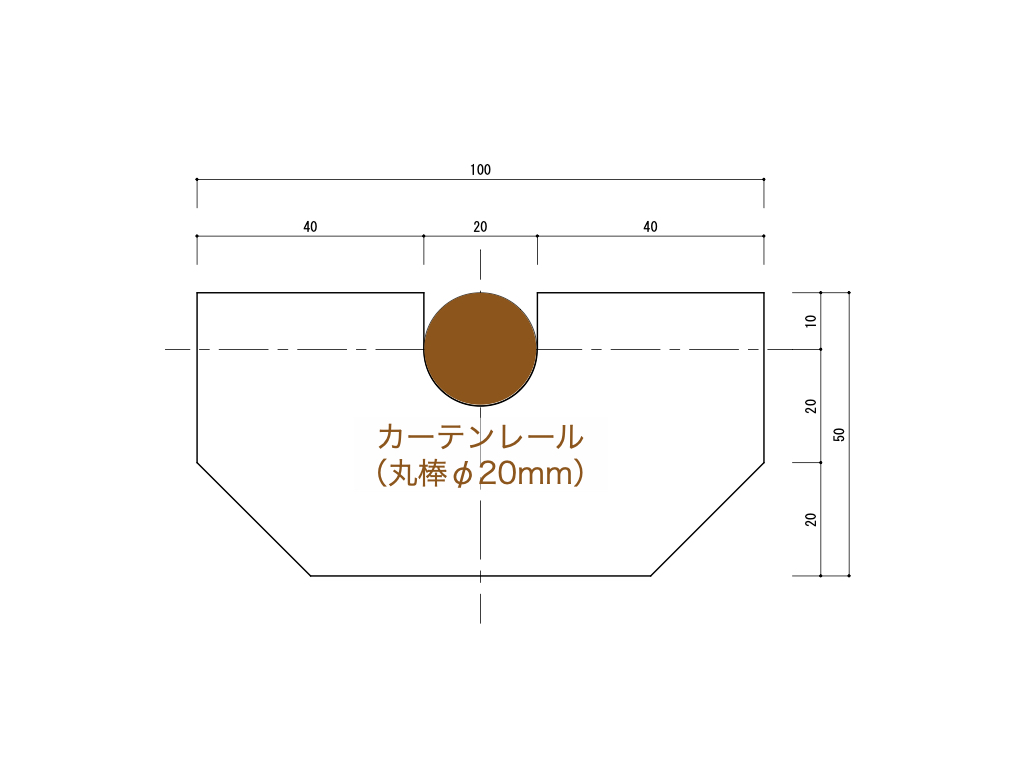

カーテンのサイズ(178×100cm)に合わせて、カーテンレールの設置位置やフックを決めることになるため図を描いて検討します。

カーテンの裾が床を擦らない(床上1cm)ようにするにはカーテンレールを床上1,810mmに設置すると良いことになります。

ただ、畳の間側は間口が微妙に低いため、カーテンフック(Aフック:下写真右側 → Bフック:左側)で調整することにしています。

カーテンレール(丸棒)は市販の突っ張り棒を使えば安価で取り付けも簡単です。

ただ、プラスチック製で白色のものが多く、古民家に取り付けると何とも安っぽく感じられそうです・・・。

そこで、木製(無垢材)の丸棒(φ20mm)を使うことにしますが、そうすると丸棒を両端で支えるものが必要になるため下図の支持具を考えました。

それでは、支持具(2個×2箇所)を作っていきます。

材はいつものように古材(松板)を再利用します。

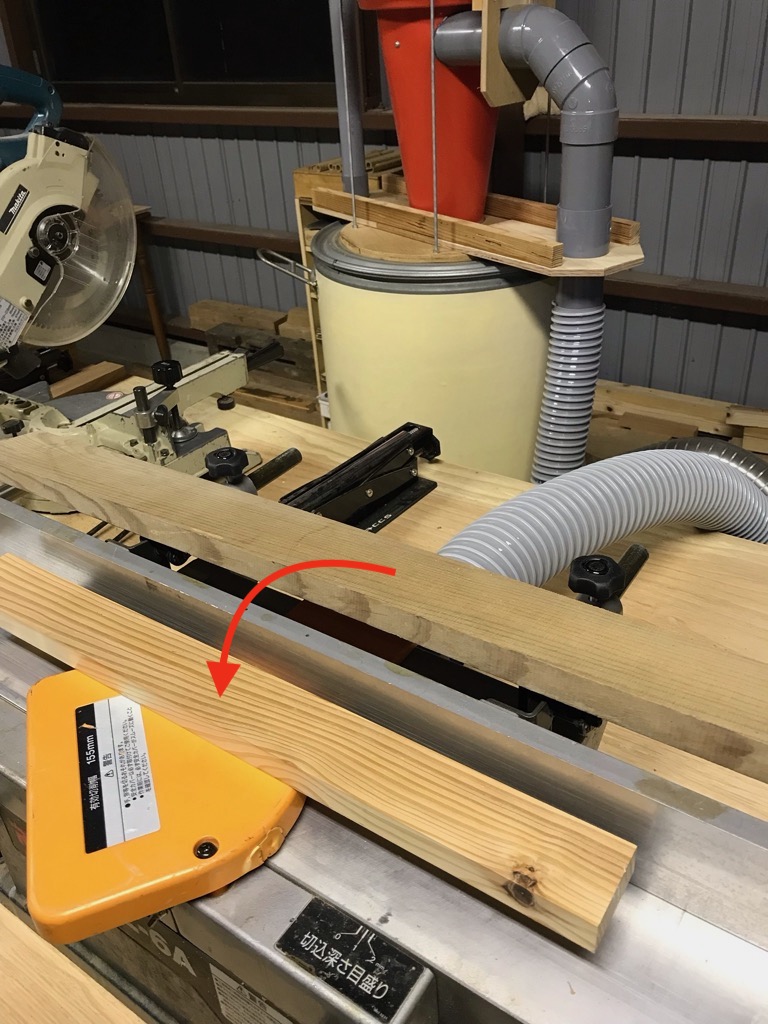

テーブルソーで50mm幅で挽き割ったうえ、手押しカンナにかけて表面を整えます。

上写真にも写っていますが、先般、改良したサイクロン集塵機が活躍しています!

集塵機に接続することで飛散するオガ屑のことを気にすることなく使えるようになりました。

次に、丸棒のサイズ(φ20mm)で穴をあけます。

ちょうど21mmの木工用錐があったため、それを使いました。

一般的な木工用の錐は先端に誘導ネジがありますが、そのままではボール盤で使えないためヤスリで削り落としました(下写真で朱色矢印)。

スライド丸ノコを使って切断、加工。

ネジ留め用の下穴や面取りをして仕上げます。

丸棒も所定の幅でカットしています。

<続きます>