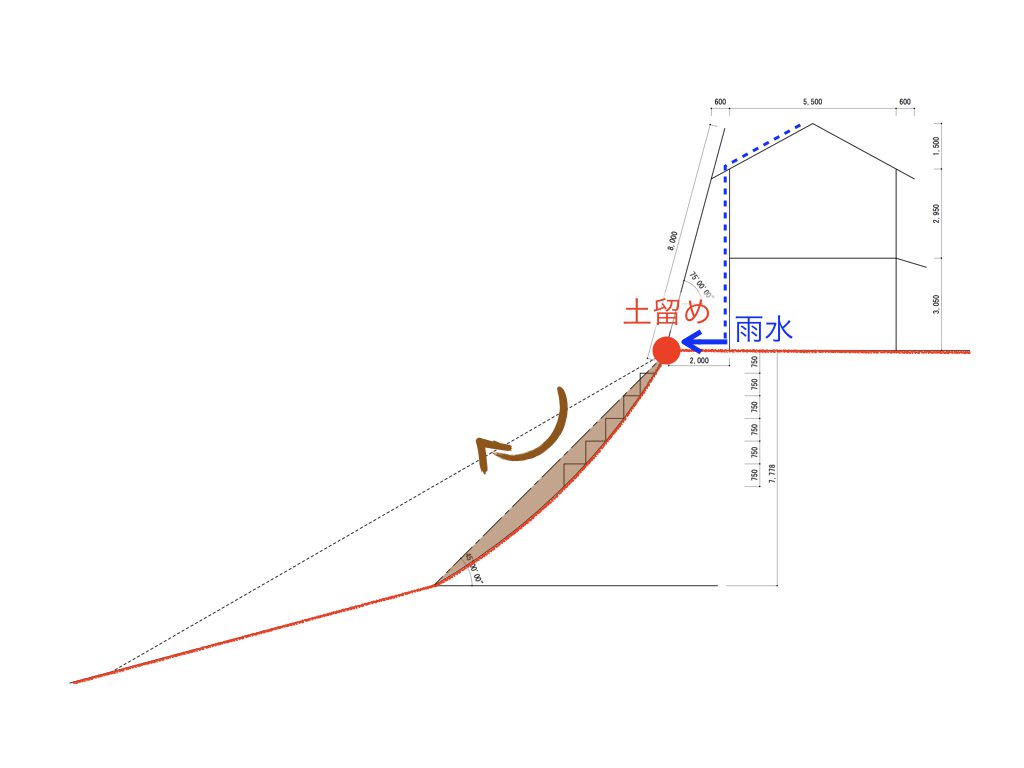

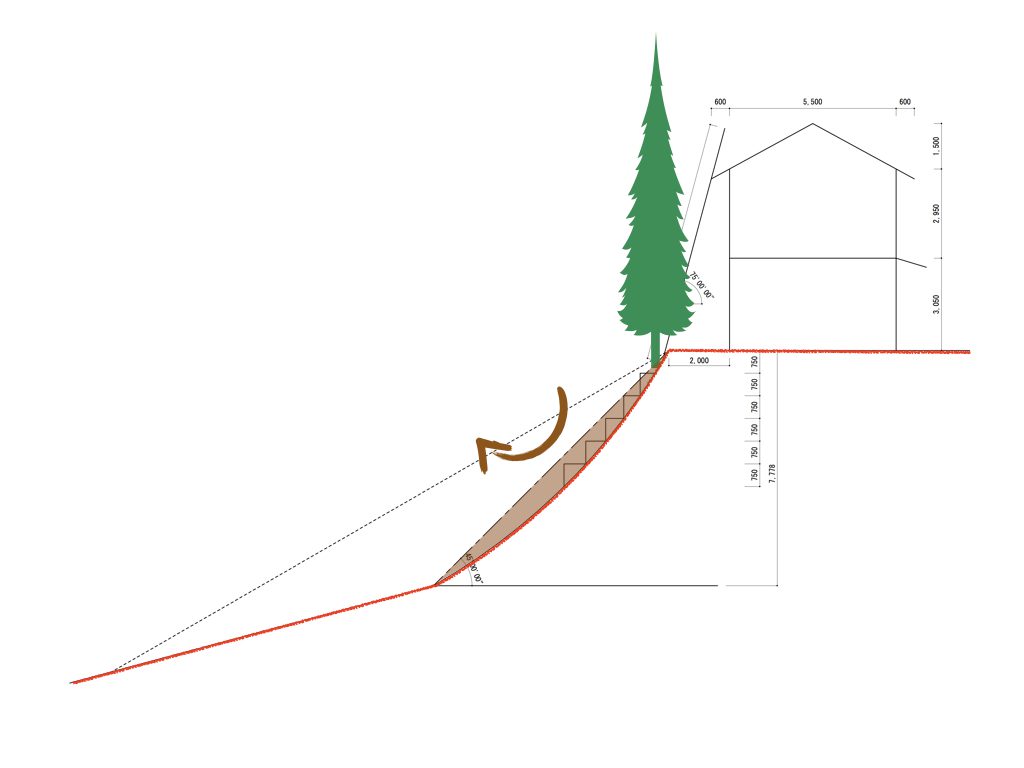

前回、斜面(昭和30年代に崩れたこと有り)の安定化策のひとつとして、斜面の肩部分に土留め(下図で朱色丸印)を施すことにしました。

自然を生かして斜面を安定化させたいと考えていますので、土留め材自体もコンクリートなどではなく自然に還るものを使いたいものです。

そうした土留めには丸太が使われることが多く、それで思い出したのが昨年伐採したシュロの木です。

シュロは上写真のとおり網状の皮を有していますが、それが伐倒の手間を取らせることもあって、近年では嫌われるようです(「シュロ」を「城」に掛け、もて囃されていた時期もあったことを思うと、本当に人間は身勝手なものです)。

しかし、土留めに使うのであれば、この網状の皮が土との一体化を促し、耐久性(耐水性)も上がるように感じます。

ちょうど昨年の今頃に伐採しましたので、下写真の状態で1年間置いてあったことになります。

これを土留め設置箇所まで運びます。

3m程度の長さで切ってあり、乾燥が進んで軽くなっていると思ったのですが、重さはほとんど変わっていないようです。

そこで思い出したのが、このシュロの木とは別のものになりますが、伐採後に同様に置いてあったところ、頂上部の葉が2年以上青い状態を保っていたことです。

シュロの生命力は相当強く、地面に接していれば、ある程度は生き続けることができるのかもしれません。

土留め設置箇所に仮置きします。

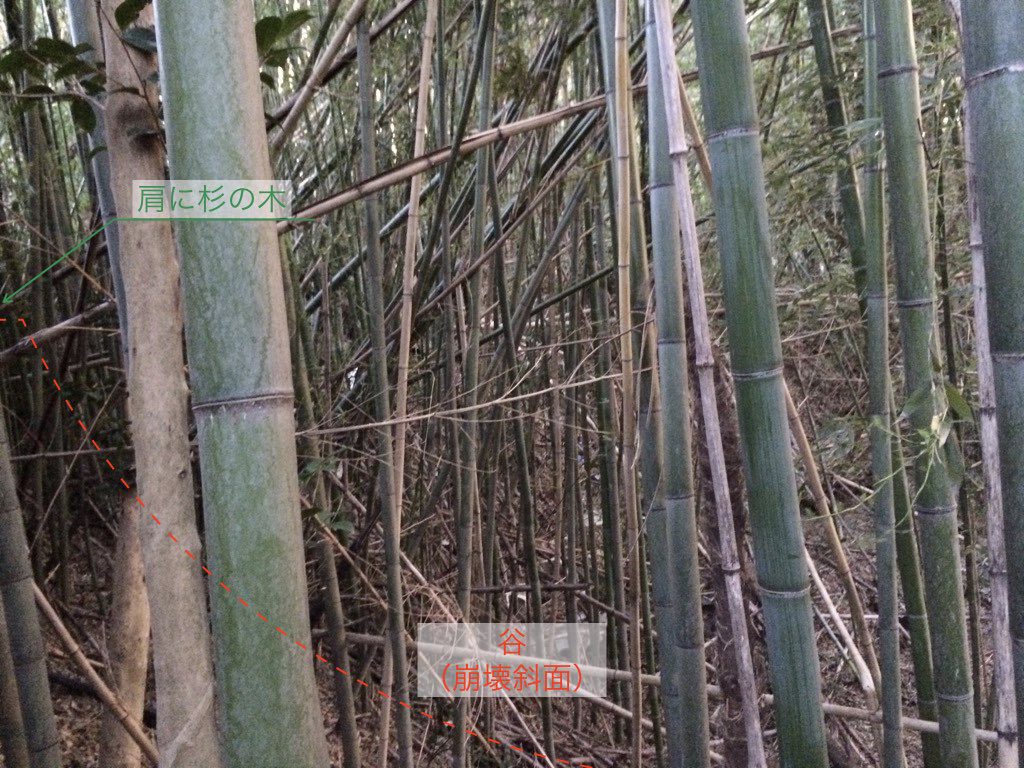

上写真を見ると、もっと山側(上写真で右側)に設置できそうに思いますが、山側にあるものは以前、投棄していた剪定屑が埋まっているもので、それで地面が続いているように見えるだけなのです。

剪定屑を(焼却)処分できず、この谷に投棄していたわけで、以前は山になって積み上がっていました・・・。

上写真で剪定屑の山で根元が埋もれているのが先般伐採したスギの木です。

スギの樹皮が湿気っていたため、1、2年ほど前に剪定屑の山を撤去したのですが、「時すでに遅し」だったのかもしれません(撤去した剪定屑は畑の堆肥や薪ストーブの焚き付けとして利用しました)。

少し離れた場所から土留めの位置と線形を確認します。

シュロの木を固定するため木杭を打ちます(下写真で朱色矢印)。

(上写真でいきなりツバキの花がたくさん散っているのは、実際には何日かに分けて作業しているためです。)

木杭で固定したシュロの木を足場にし、山側に堆積している腐葉土状の土を引き上げます。

引き上げた土をシュロの木の周囲に盛って一体化させます。

山の中のほうまで見通せるようになり、懸案が解消したかのようにスッキリします。

とは言え、上写真で奥の方に写っている白いものが不法投棄ゴミで、この片付けに数年(十年以上?)はかかりそうですが・・・。

土とともに山側から引き上げた剪定屑です。

投棄してから新しいものでも5年以上が経過していますが、太さや樹種によっては朽ちずに残っています。

これらの剪定屑は畑に運んで堆肥とします。

以前のブログ記事に書いたとおり、生ゴミを畑に還元する際に畝を作っています。

その際、畝の両側に溝ができるのですが、そこにこうした剪定屑や竹などを投入しています。

分解後に肥料分になることに加え、排水性の改良を期待しています。