当地では冬季、北西の季節風(鈴鹿山脈から伊勢湾に吹き抜ける「鈴鹿おろし」)が吹きます。

そして、我が家は西に里山(防風林を兼ねる)があるため、木や竹の枯れ葉が敷地へと吹き飛ばされてきます。

そんな季節風も、過日の春一番のあとは弱まりつつある一方、間もなく「菜種梅雨」の時期を迎えます。

ということで、落ち葉がたまった雨樋を掃除して菜種梅雨に備えることにします。

まずは主屋の大屋根に掛かる軒樋から。

下屋の屋根に登って作業することになります。

主屋は厨子(つし)二階と呼ばれる形式で、通常の本二階に比べ大屋根の高さが低くなっています。

そのため、下屋の屋根に登るだけで容易に樋掃除ができます。

さて、落ち葉のたまり具合は。

上写真で手前が山側(西側)になりますが、やはり山側ほど堆積量が多くなっています。

たくさんたまっているとは言え、これでも里山整備(枯れ竹の除去や間伐)をおこなう前に比べると1/3程度に減っています(今回の樋掃除は今冬初めてですが、以前は2ヶ月も経たないうちにこのような状態になっていました)。

軒樋の落ち葉を取り除き、続いては、たて樋です(下写真は主屋の裏側)。

特に集水器付近がたまりやすく、棒で引っ掻く程度で取り除けるレベルではありませんので、たて樋をバラします。

たて樋は通常、接着剤を使って接合してあるためバラしにくいかと思います。

しかし、我が家は余りにも落ち葉が多いため、一部を接着剤を使わずに接合し、バラしやすいようにしてあります(たて樋は「でんでん」でも固定されているため、勝手に外れてしまうということはないようです)。

で、たて樋の中は。

なんとか雨水が流れる状態ですが、詰まるのも時間の問題ですね。

他にも土蔵や倉庫の樋を掃除して、ゴミ袋一杯分の落ち葉がたまりました。

本当はこれで終わりではなく、樋掃除ができていない建物が残っているのです。

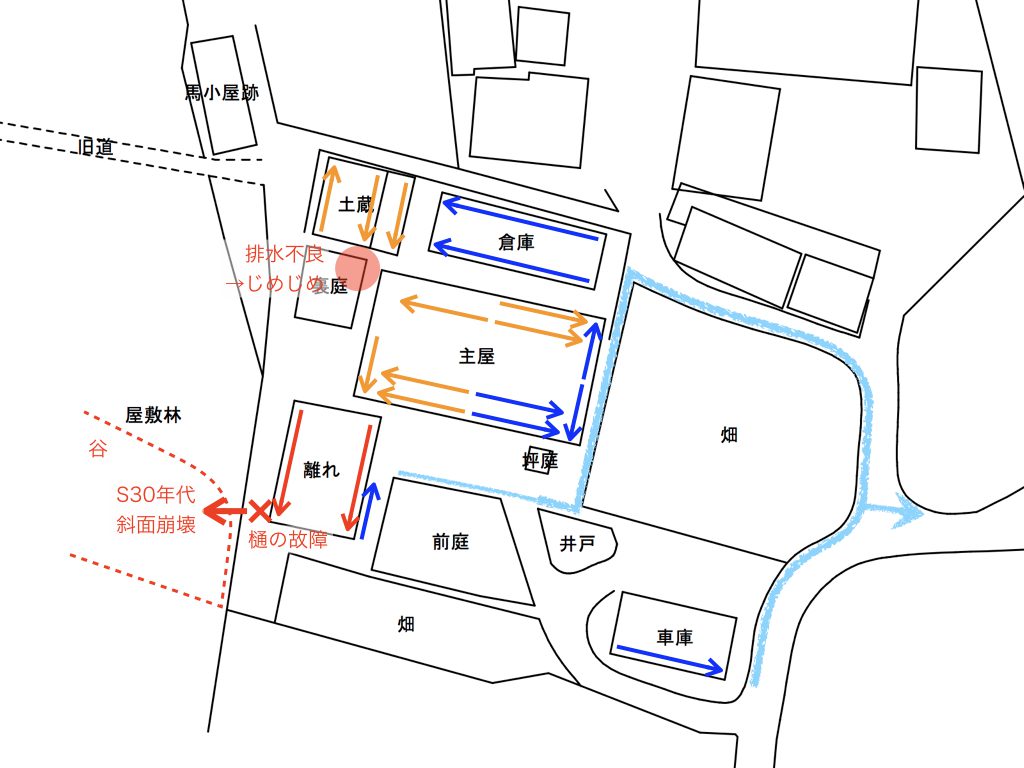

その建物は最も山に近いところにある離れ(下図で左下)です。

上図には樋の位置と向きを矢印で示してありますが、そのうち赤色と黄色が落ち葉がたまりやすいところです。

離れは最も落ち葉がたまり掃除する必要性が高いのですが、実際には15年ほど前に新築して以来、全くできていない状態です・・・。

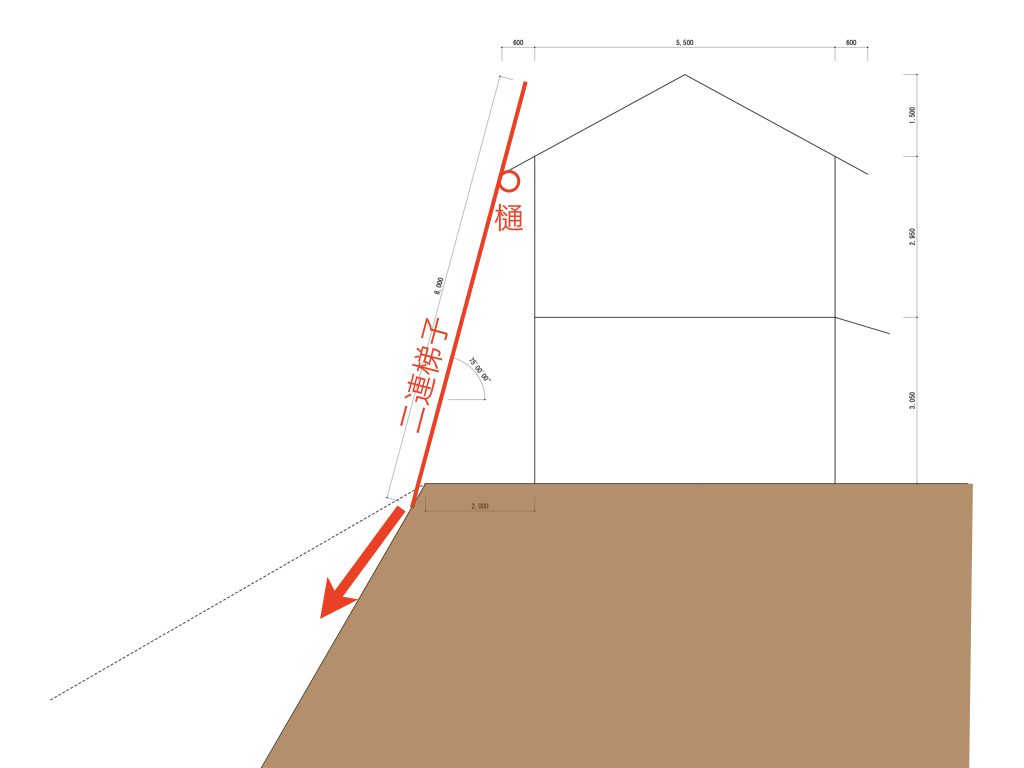

と言うのは、離れは2階建てで、所有している二連梯子(7m)を掛ければ届く高さなのですが、下図のとおり山の斜面が迫っていて足場を確保できないのです。

上図で梯子は75°の角度で掛けてありますので、もう少し立てればよさそうなものですが、実際には法肩の土が軟弱でとても梯子を支えられるような状態ではありません。

この斜面は昭和30年代に樋(先代の離れ)の故障から崩壊しており、再び崩れたときには離れ自体の倒壊につながりかねません。

そこで、とりあえずは軒下に板を並べて、樋から溢れ出る雨水の落下により地面が削られてしまうのを防いでいます。

これはあくまでも応急措置であり、ちゃんとしたものとして次のような方策を考えています。

- 樋カバーの設置

- 恒常的な足場の設置

- 樋を撤去し、地面に雨水を受ける側溝的なものを設置

いずれにしても、斜面自体の強化(土留め及び植栽)とともに対策を講じていこうと思います。