これまでに天井の張り替えなどを行ってきましたが、そもそもの目的はタイトルのとおり自然換気を図るべく天井の開口部(過去のリフォームで塞がれていた)を復活させることにあります。

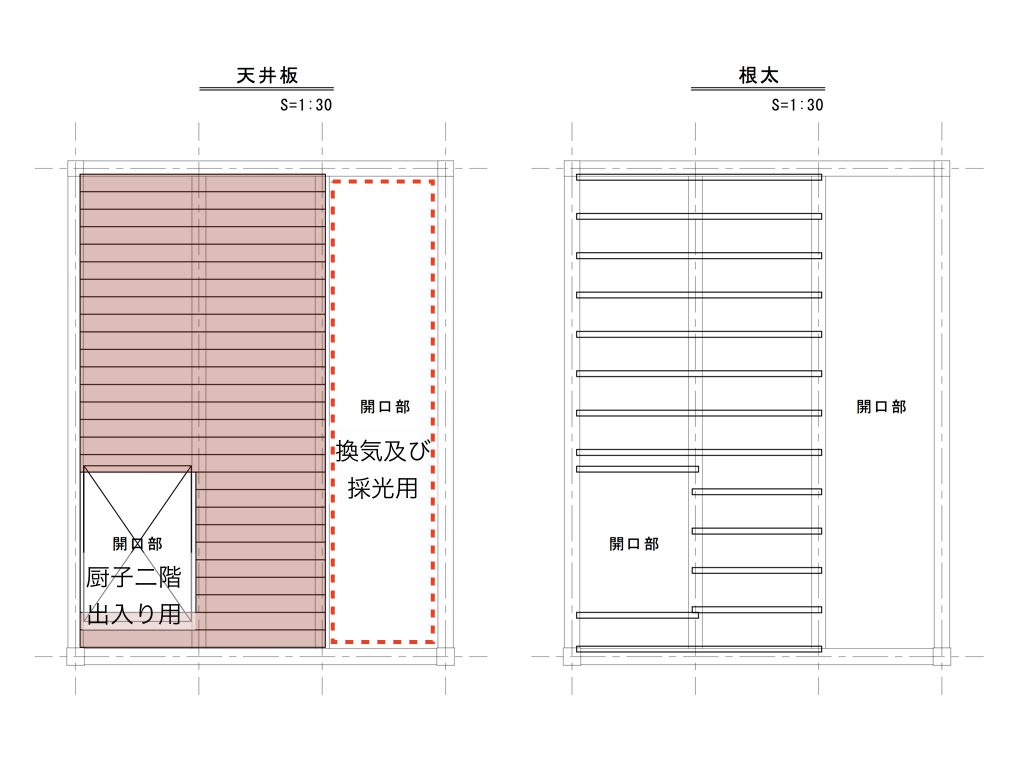

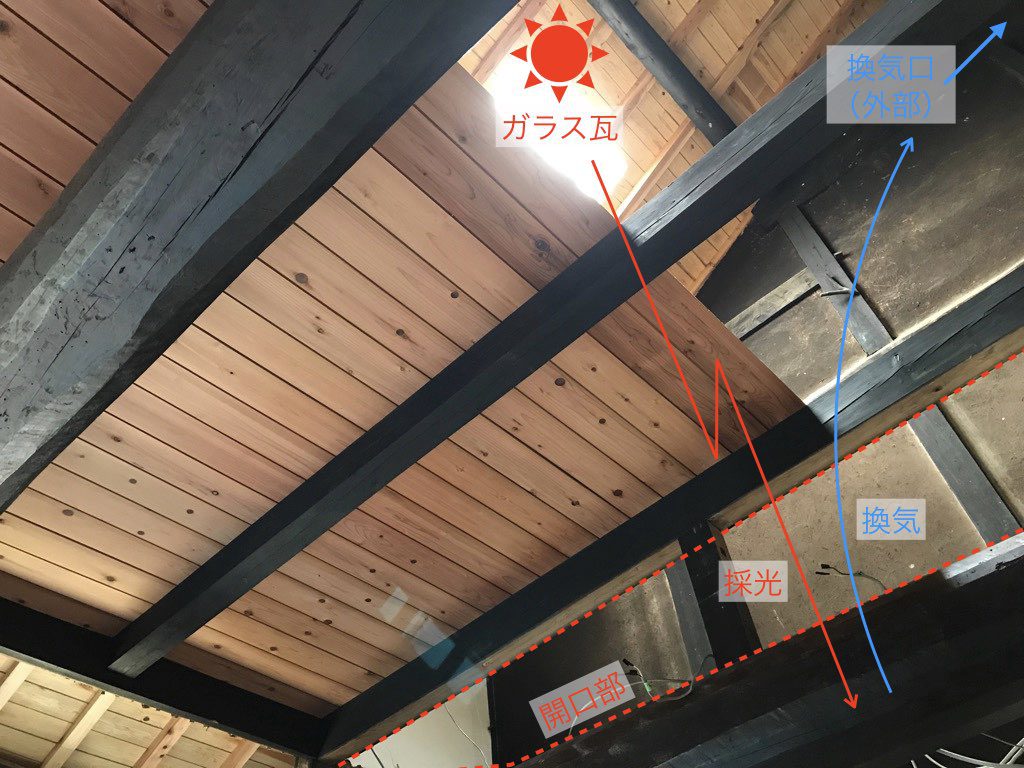

過去のリフォームで設けられた吊り天井を撤去した後、この開口部(下図で点線囲み箇所)を除いて天井板を張ったことから、既に開口部ができた状態になっています(開口部と言っても単に天井がないだけですが)。

開口部の広さは畳2畳分で、換気用としては十二分です。

また、この上部の屋根には一昨年の改修工事においてガラス瓦を設置していますので、昼間は開口部を経て光が射し込み、室内は相当明るくなります。

この状態でしばらく過ごしたのですが、次の問題がわかりました。

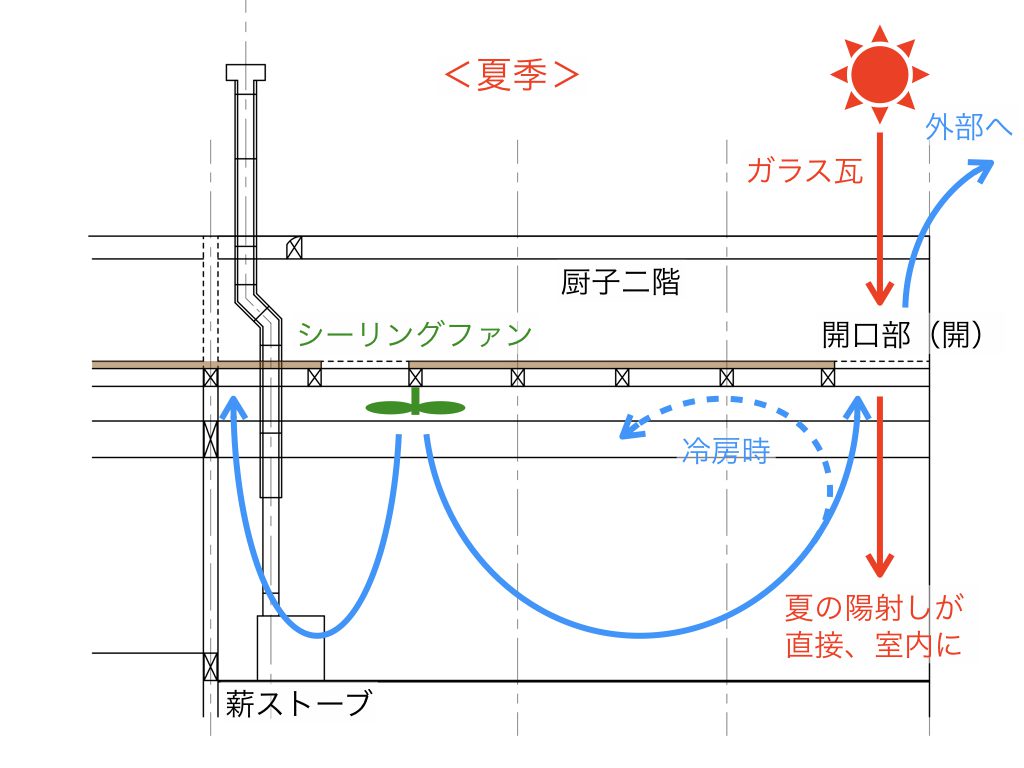

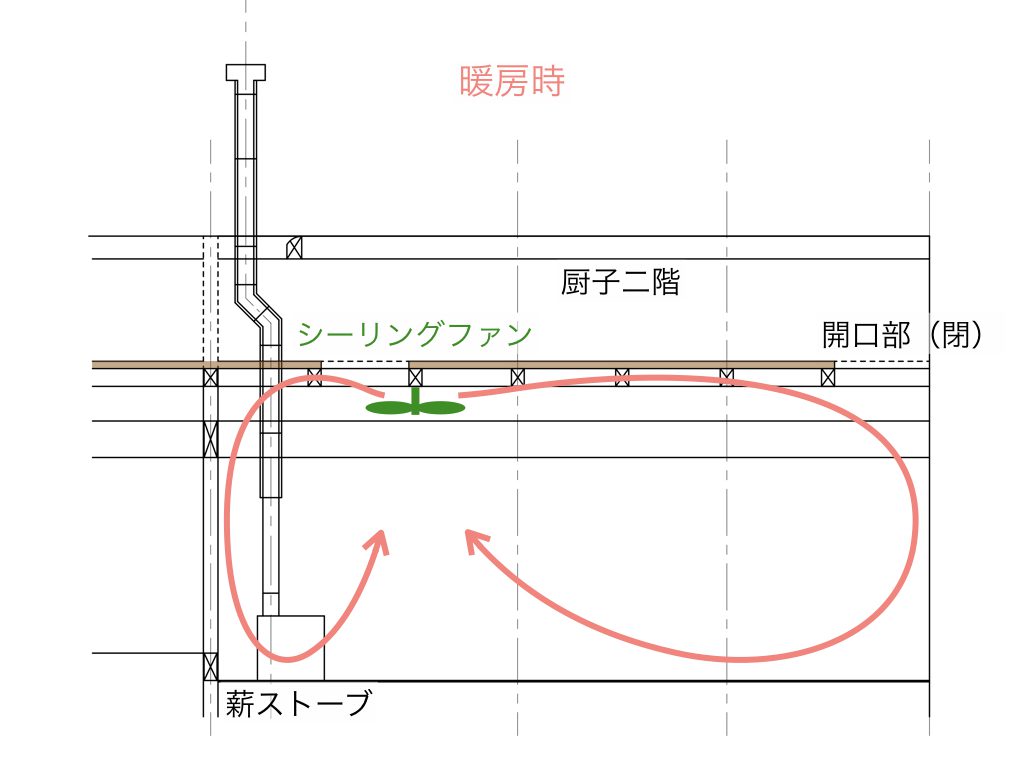

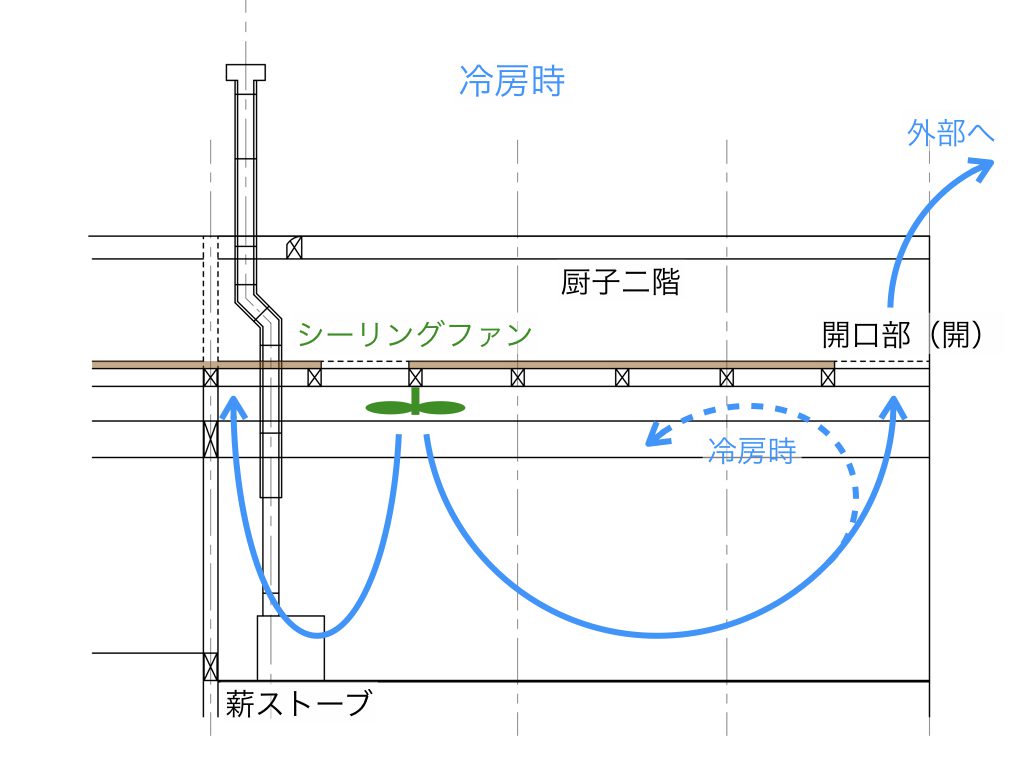

- 陽射しが直接入るため、夏季に室温が上がってしまう(冬季は室温を上げたい)【下図で朱色矢印】。

- 夏季にエアコンを使うとき、冷気が開口部から逃げてしまうのか、室温が下がりにくい(冬季の暖房時も同様)【下図で水色矢印】。

そこで、これらの問題を踏まえて開口部の造作案を考えることにします。

換気や採光を確保しながらも、直接の陽射しを遮ることができるものがないか?

ということで思いつくのは日本古来のすだれです。

ただ、市販のものは細い葦が使われていて隙間が小さく上品ですが、換気や採光用にはもう少し隙間がほしいところです。

昨年、里山の竹で井戸蓋を作りましたが、同じようなものを作って並べれば良さそうです(冷暖房時には、その上部に透明のプラダンを設置し断熱)。

このように竹を並べるのは何も目新しいことではなく、近所の長老の方から厨子二階は竹を並べて床にしてあると聞いたことがあります。

そして、この竹がカマドからの煙で長年燻されると煤竹になるわけです。

我が家(古民家)には煤竹がありませんが(竹ではなく松の板材が使われている)、もし煤竹があればそれを使うというのも面白そうです。

煤竹は無くても竹は無尽蔵にあり、2年前の冬に里山で切り出した唐竹(真竹で直径1寸程度のもの)が乾燥した状態になっていますので、これを使うことにします。

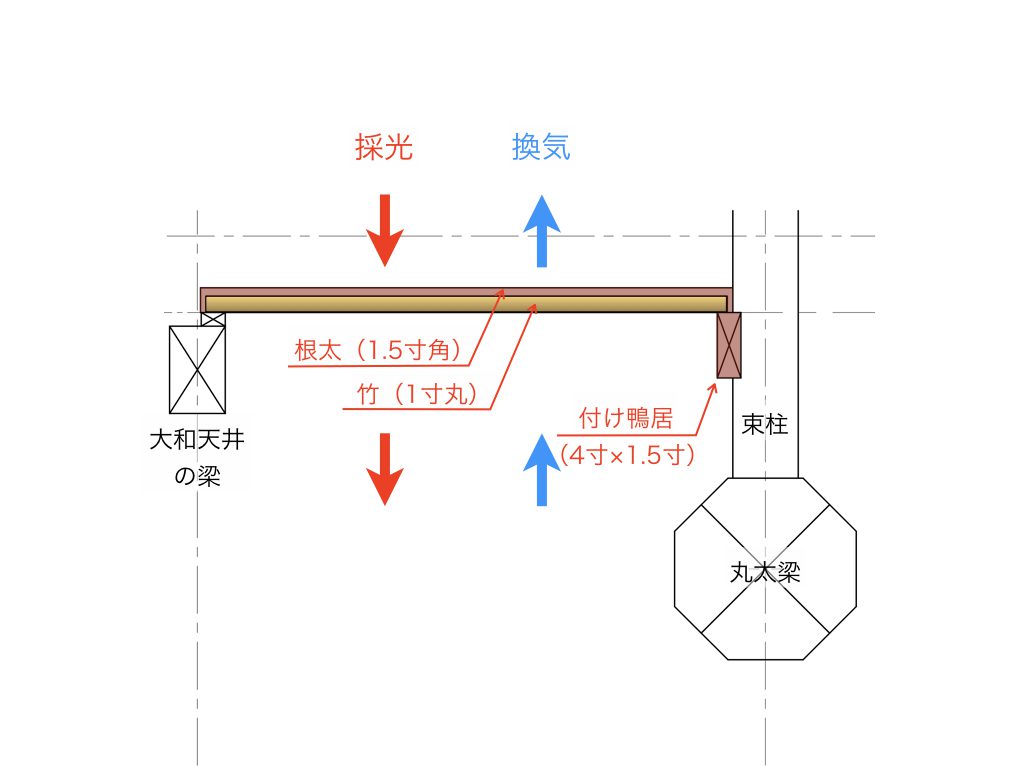

竹を掛けられるようにするため、下図のとおり、大和天井の梁と同じ高さに付け鴨居(的なもの)を設置することにします。

また、付け鴨居を設置する側の壁は下写真のとおり長年の煤汚れが付着しているため掃除したいと思っているのですが、高所作業となり危険であることや、掃除により汚れが室内に落ちてしまうことから、これまでできずにいました。

そこで、この付け鴨居を根太掛け程度に強度のあるもの(4寸×1.5寸)にして、清掃等の作業時に合板を掛けて、そこにのって作業ができるようにします。