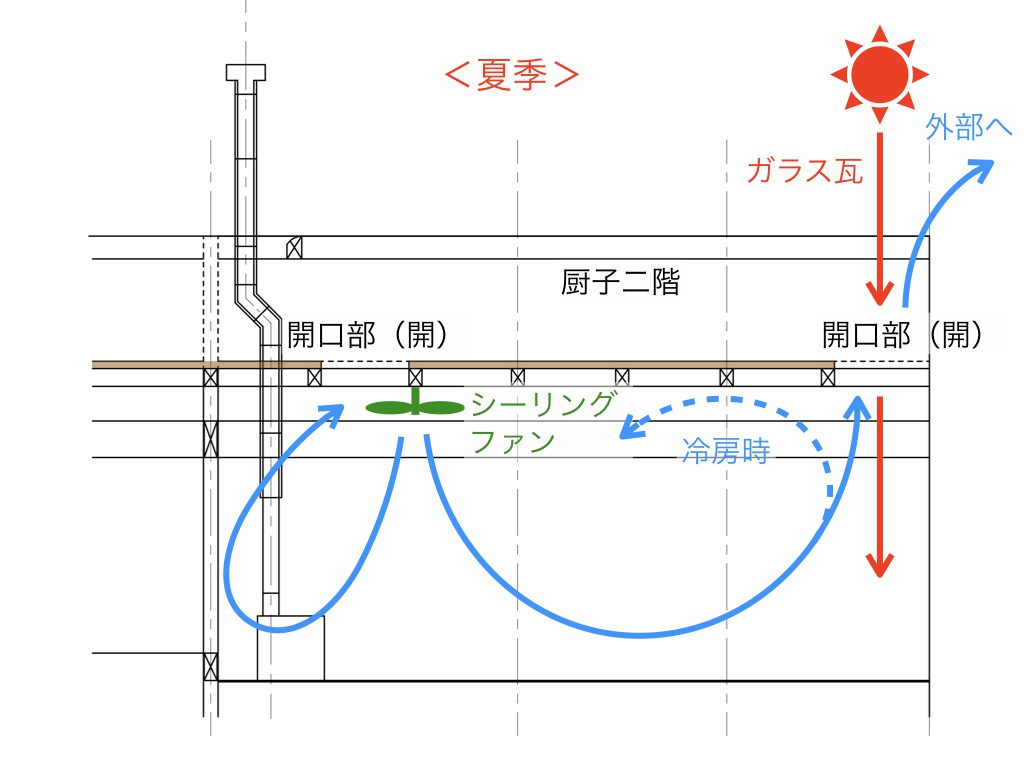

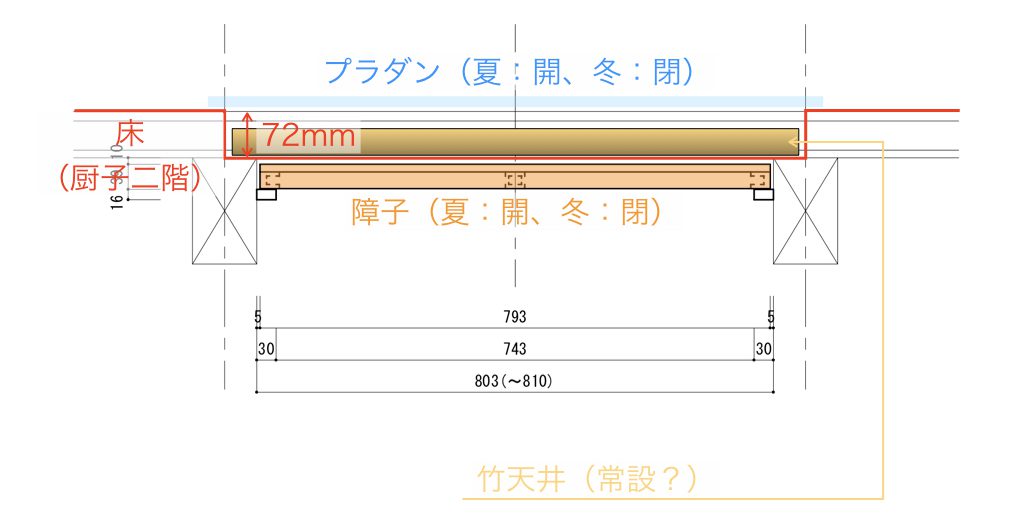

LDKの天井には、採光と(自然)換気を図る目的で開口部を設けてあります。

夏季は、これらの開口部をオープンにするとともに、窓(特に風上側)を開けて外気をふんだんに取り込むことで暑さ対策とする考えです。

このように夏季の換気を重視しているのは、我が家のような古民家は土壁が多用されていることから、閉め切ると一転して条件が悪くなってしまうからです(土壁からの放熱等)。

このため、留守等で窓を閉め切ると帰宅時にはムンムンとした空気が淀んでいるのが分かります。

そして、こうしたときには昨年導入したシーリングファンを回してムンムンとした空気を強制排出させるようにしています。

シーリングファンを導入した第一の目的は薪ストーブ用(暖気の循環)だったのですが、意外にも夏季に威力を発揮しています。

ちなみに、夏季のシーリングファンは冬季とは逆の風向(下向き)で運転させることで、天井の開口部から暑い空気を排出させます。

我が家の周りは自然(庭、畑、里山)に囲まれており、外気が街中に比べて冷たいため、こうした自然換気による暑さ対策をとるのが良いのではないかと考えています。

とは言え、地球温暖化の影響か、それとも人間(特に私自身)が弱体化しているためか、真夏になると、こうした自然換気による暑さ対策は通用せずエアコンに頼らざるを得ない状況になってきています。

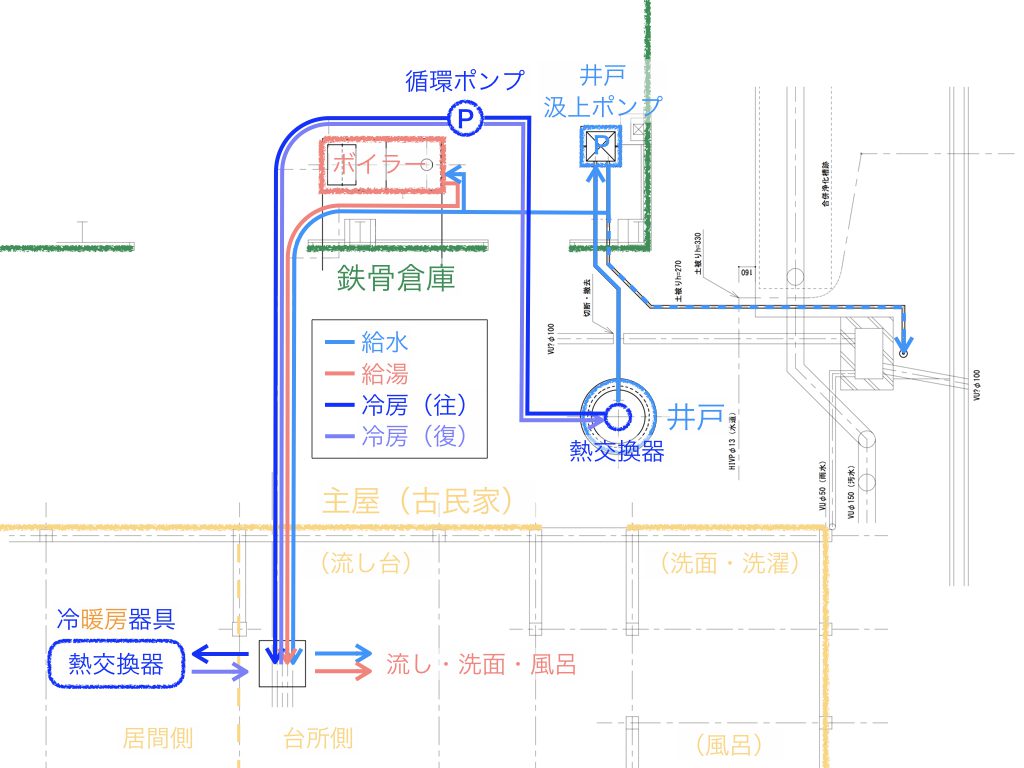

昨年導入した竹ボイラーの配管を拡張することで井戸水クーラーを導入したいと考えてはいるのですが、(私の能力的に)難しいところもあって直ぐには実現できそうにありません。

もっと容易に、しかも自然換気を活かすものがないか??

そこで思いつくのが冷風扇です。

冷風扇は昔人の知恵である打ち水を応用したもので、水が蒸発するときの気化熱により周囲の温度を下げる仕組みです。

冷風扇はエアコンのようにコンプレッサーを使わないため扇風機と同等の電気使用量で済むというメリットがあります。

一方、水を蒸発させる仕組みから密閉した空間で使用すると湿度が高くなってしまいます。

このため、気密性の優れた現代住宅で用いる場合にはエアコン(除湿)との併用が前提になるのでしょうが、我が家のような古民家ではその心配はありませんし、自然換気とともに用いることで冷風扇の本領を発揮するかもしれません。

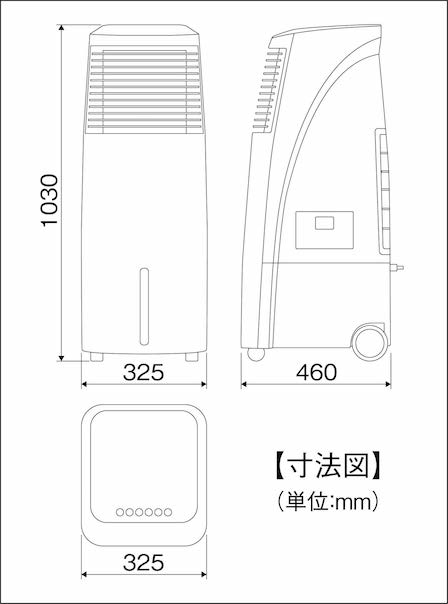

そんなことで、大型の冷風扇(ナカトミ クールブロアー BCF-30L)を購入(1万5千円程度)。

この冷風扇の最大の特徴は大型(タンク容量30L)で、水道の直結も可能なことです。

一般的な家庭用の冷風扇は5L程度のタンク容量のものが多いようですので、その6倍もあります。

もちろん、むやみにタンク容量がデカイだけではなく、それに応じた送風・気化能力を備えているのでしょう。

水道の直結については、昨年に竹ボイラーを導入した際、井戸水の配管を主屋内にまで引き込んでありますので、それに接続して冷たい井戸水を使うようにすれば、より冷房効果が得られるかもしれません(基本は気化熱)。

しかし、届いたものを見て(ネットで購入)、その大きさにビックリ!

30Lものタンク容量があるため大きいとは思っていたものの想像以上です。

例えるとカラーボックス程度の大きさで、そんなものを適当に置いておけば邪魔になること必至。

設置場所を検討せざるを得ません・・・。

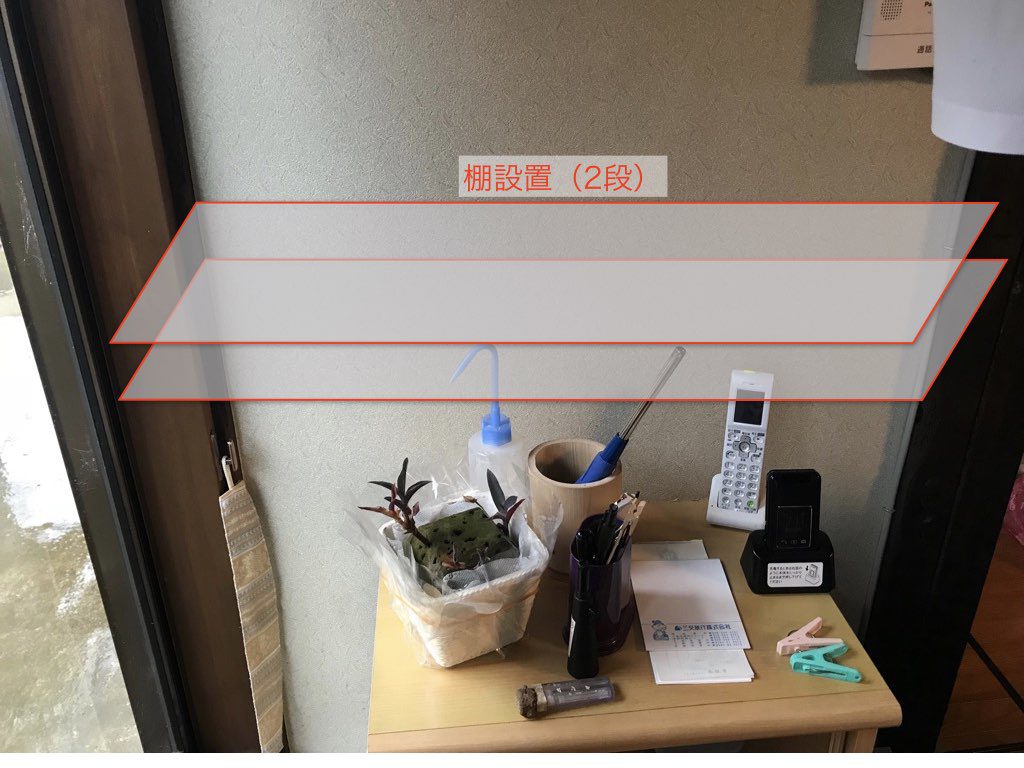

使用場所(ダイニングテーブル)に近いところで、しかも井戸水の配管に接続しやすいところとして候補に上がったのが下写真の壁の前です。

この壁にはインターフォンの親機が取り付けてあり、その下には電話(子機)などを置くための台として収納箱が置いてあります。

収納箱の中にはほとんど何も入っていませんので、電話などを置くための棚があれば十分です。

このため、棚を設置し、その下に冷風扇(キャスター付き)を置くようにすれば良さそうです。

棚の設置には、棚板とそれを支えるもの(棚受け金具等)が必要となります。

棚受け金具は様々な種類のものが市販されていますが、洋風の感じのものが多く、そのようなお洒落なものを我が家のようなボロ屋に取り付けると違和感が生じそうです。

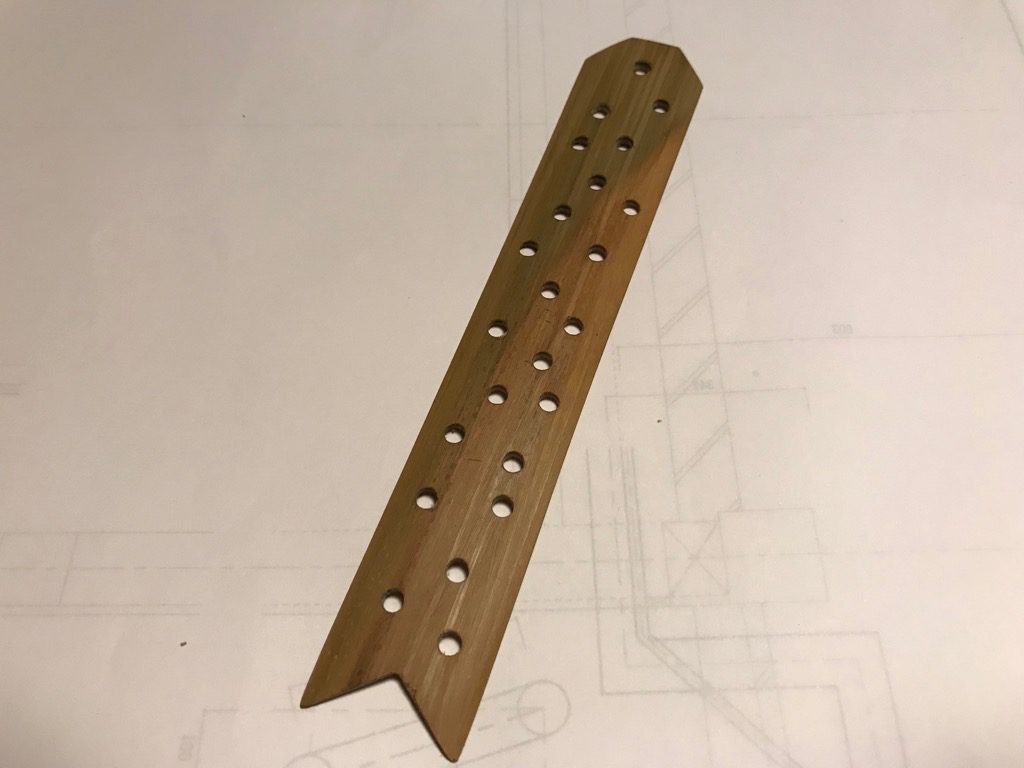

そこで、以前設置した神棚のように木材で棚受けを作ると良さそうです。

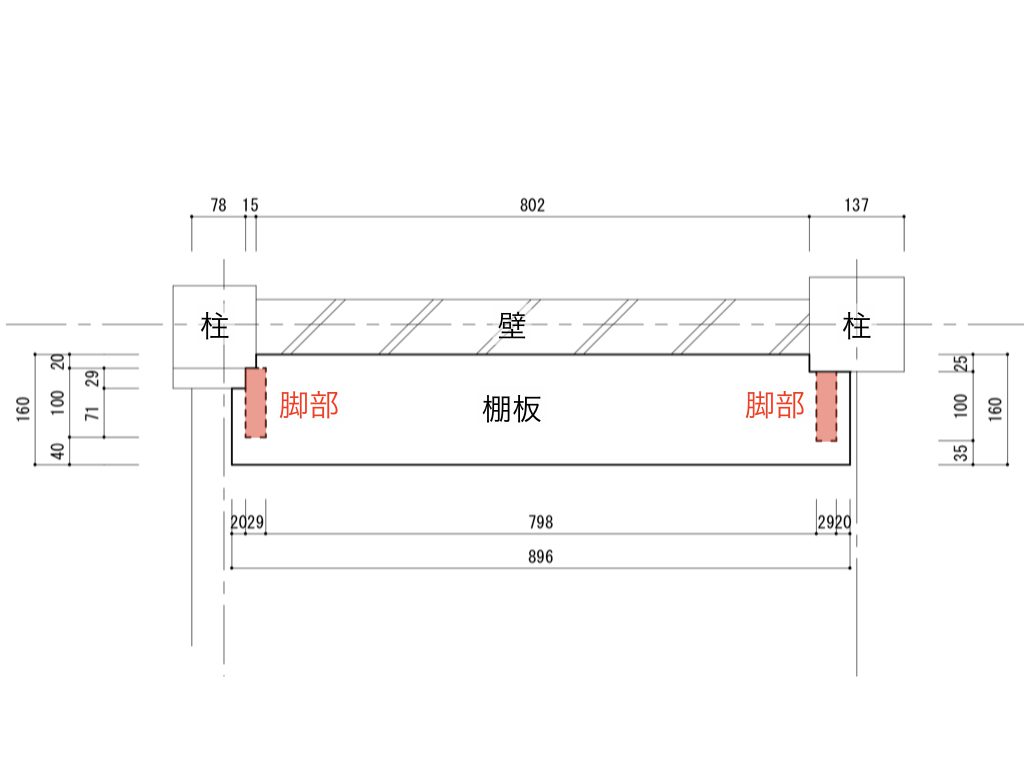

そして、棚受けは下図のとおり柱(左側はアルミサッシの取り付け材)に取り付けることにします。

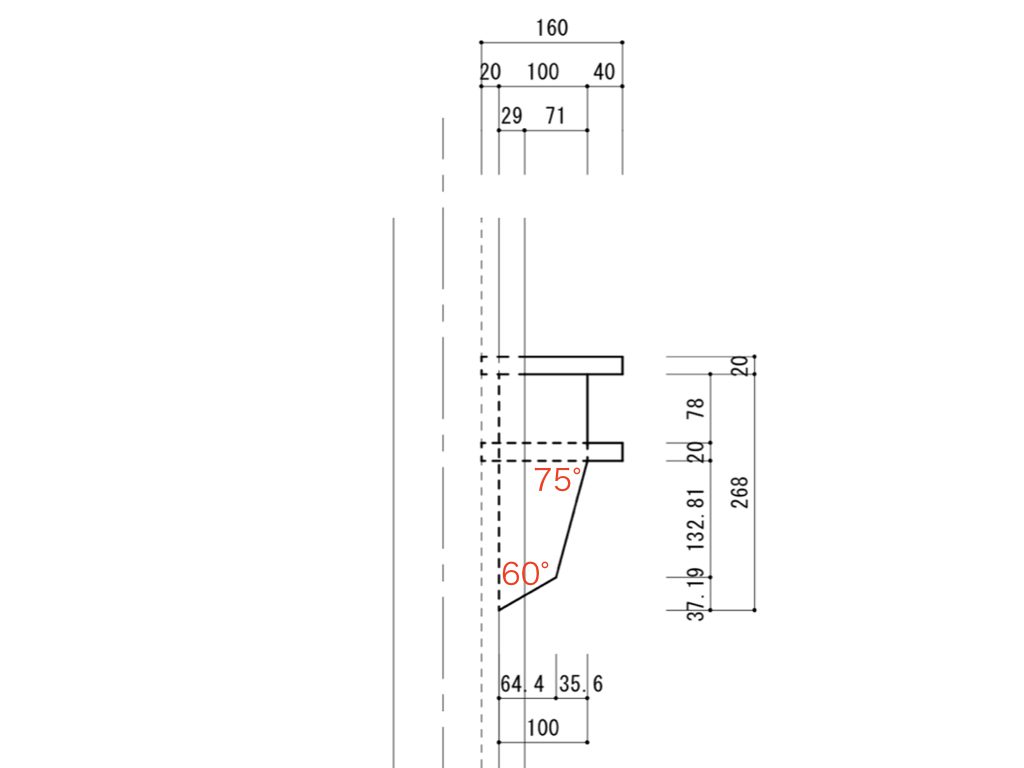

棚受けの形状は神棚と同様にします。

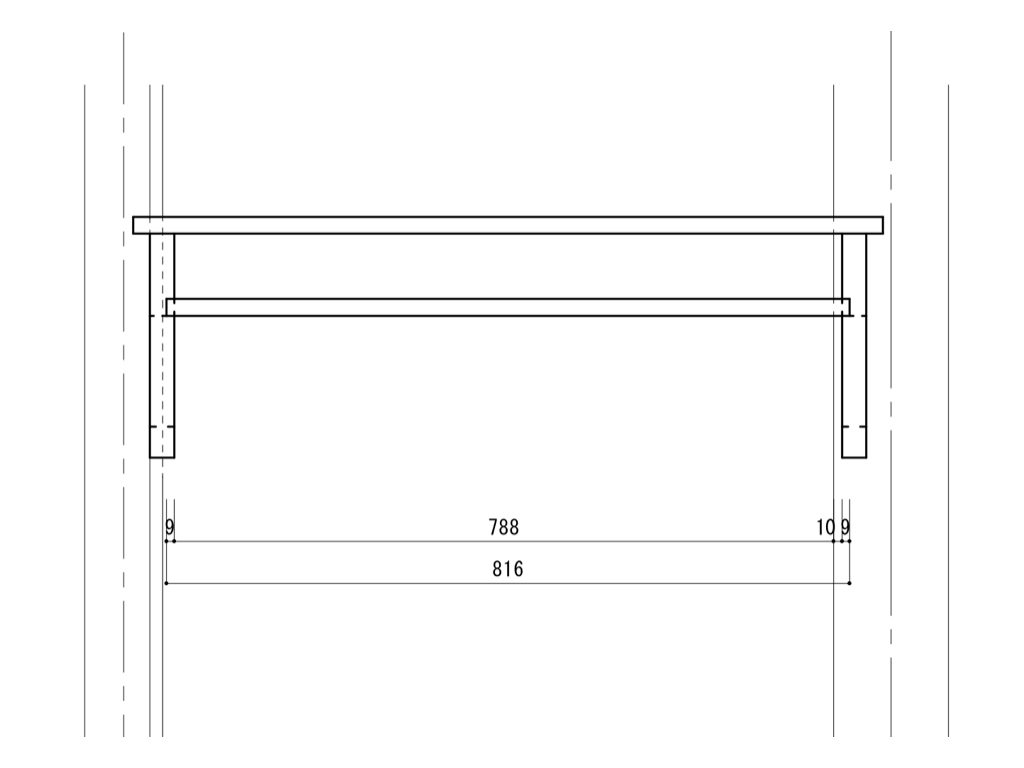

せっかくなので今回は二段にし、下段に種々のリモコン(テレビ、シーリングファン等)を収納できるようにしています。

これを立面図にしたものが下図になります。

上段の棚については棚受けに載せているだけですが、下段については棚受け側に溝を切り、そこに嵌める形にしています。