前回、土壁の下地を作るべくエツリ(小舞掻き)を行いました。

このエツリ(竹小舞)に壁土をつけて荒壁を作り、その後、中塗り、上塗りと順に行って土壁を仕上げることになります。

このうち荒壁が土壁の本体となる部分で、作業量も次のとおり多くなります。

- 荒壁つけ

- 裏返し

- 貫伏せ

- 大直し

このため、数回に分けて行う必要があるのですが、今回は中途半端な状態になっている既存の壁と一体化する必要がありため、これを考慮して作業を進めていかなければなりません。

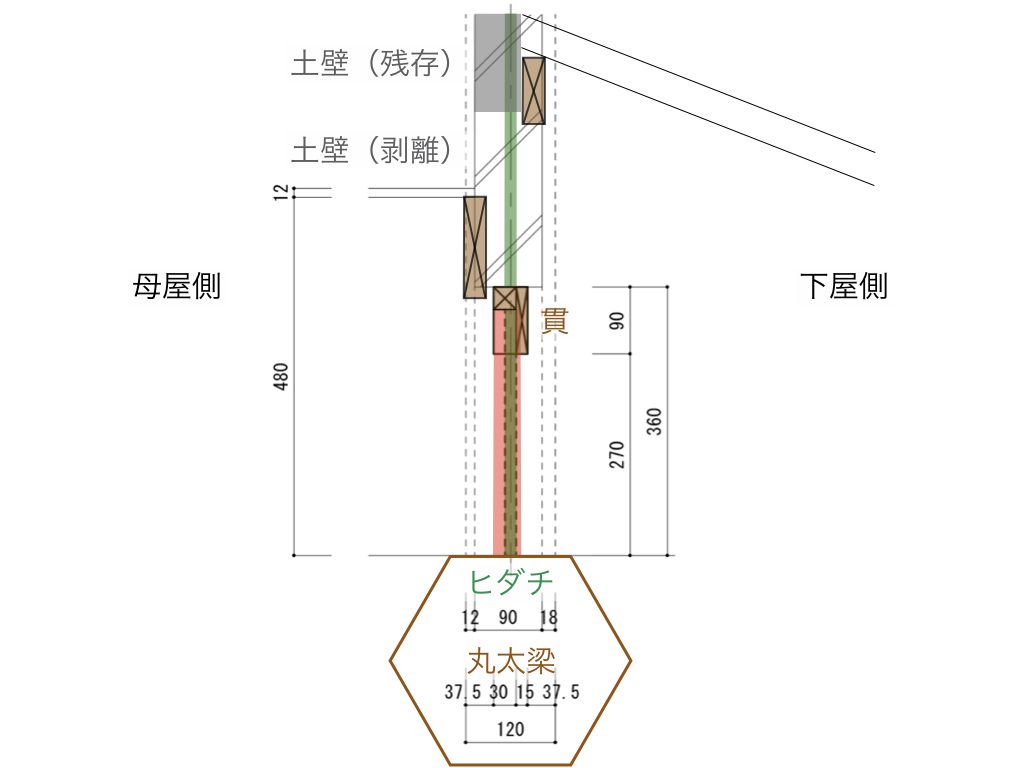

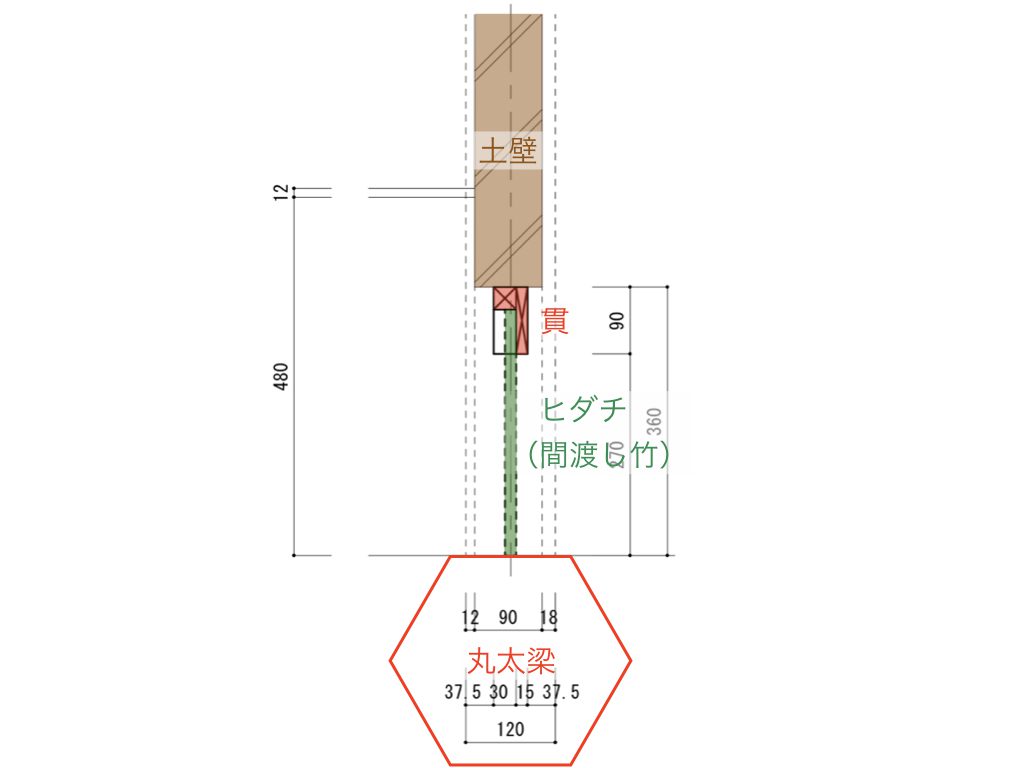

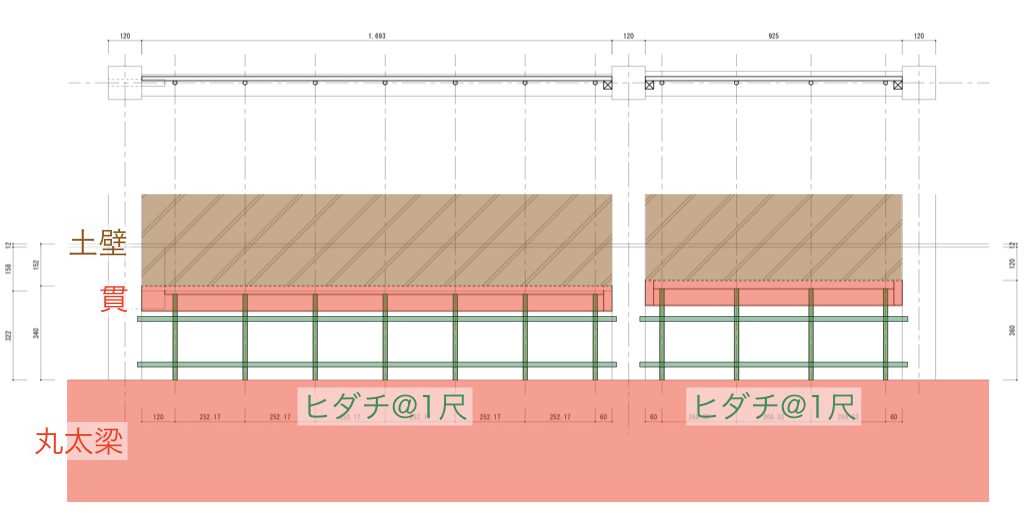

そこで、まずは先般エツリを行なったところ(新たに設けた貫の下部)に母屋側から壁土をつけることにします(下図で朱色着色箇所)。

作業場所の真下には台所のシステムキッチンがあるため、養生や足場の確保で作業は苦労しそうです・・・。

さらに土壁(垂れ壁)の下屋側にはレンジフードまであり、現状では壁前に立つことさえできません。

そこでレンジフードの前面カバーなどを取り外して最小限の作業スペースを確保しておきます。

レンジフード上部のダクト配管箇所は、石膏ボードで覆いが作られていたのですが(上写真でクロスが貼られていない部分)、今回、養生を行なった機会に解体・撤去しました。

上部のダクト配管が丸見えの状態になったものの、レンジフードの清掃・点検がやりやすくなったのではないかと思います(ダスキンなどに頼まず自ら行いますので、見た目より清掃・点検のしやすさ重視です)。

作業スペースを確保できたところで、次に壁材の準備です。

壁土は3年前の改修工事(減築箇所)で発生したものが残っていますので、これを使います(いろいろと使いましたが、今回で全て使い切る予定)。

スサ用の藁も、屋根裏に断熱用として敷かれていたムシロを再利用します(100年以上前のもの)。

壁土は上写真のとおり茶色く、山で土取りしたと思われる粘性土です。

ネットで壁土の写真を検索すると、田圃の土のような灰色のもの(荒木田土)を見かけることが多いですが、それらとは異なります。

ところで、当地には古代(古墳〜鎌倉時代)に土師器や須恵器が生産されていた古窯趾があります。

また、戦後まで瓦の製造も行われており、当地の名前が入った瓦が京都の寺院などで使われていると聞いたこともあります。

このように製陶が盛んだったのは近くで原料となる粘土が入手できたわけで、同様に壁土用の粘性土も容易に山から採取できたのでしょう。

山裾などで不自然な地形になっているところを見かけることがありますが、ひょっとすると壁土を採取した跡なのかもしれません。

さて、スサ用の藁を刈り込み鋏で短く切って投入し、水を加えてコネます。

土・スサ・水の配合については、コンクリートのように厳密にしなくとも自然素材だけあって感覚で良い具合を掴めます。

と言いつつ、スサを入れすぎてしまいコネづらくて大変・・・。

こうしてコネた壁土を中塗り鏝を使ってエツリにつけて均します。

もう1面も同様に。

「素人にしては上出来ではないか」と満足(^_^)

しかし、以前に左官屋さんから指摘を受けたのですが、荒壁つけの段階で、このように平滑に仕上げる必要はないそうです。

逆にもっとラフにして、次の大直しや中塗りとの結合が高まるようにすべきだとのことでした(^_^;

私のような素人は、やる必要のないところで無駄に綺麗に仕上げて満足し、その一方で肝心の仕上げ塗りでダメダメの結果になってしまうと言う・・・。

さて、最後に裏撫で行うのを忘れてはなりません。

先に作業スペースを確保したレンジフードと丸太梁との間から入ります。

壁土をつけた反対側はエツリの隙間からヘソが出ていますので、それをコテを使って撫で返しておきます。

裏撫でしたことでエツリとの固着がより強固になったことでしょう。