前回、古材(赤松の板材)を使ってプランターカバーを作ることにし、木取りするところまでできました。

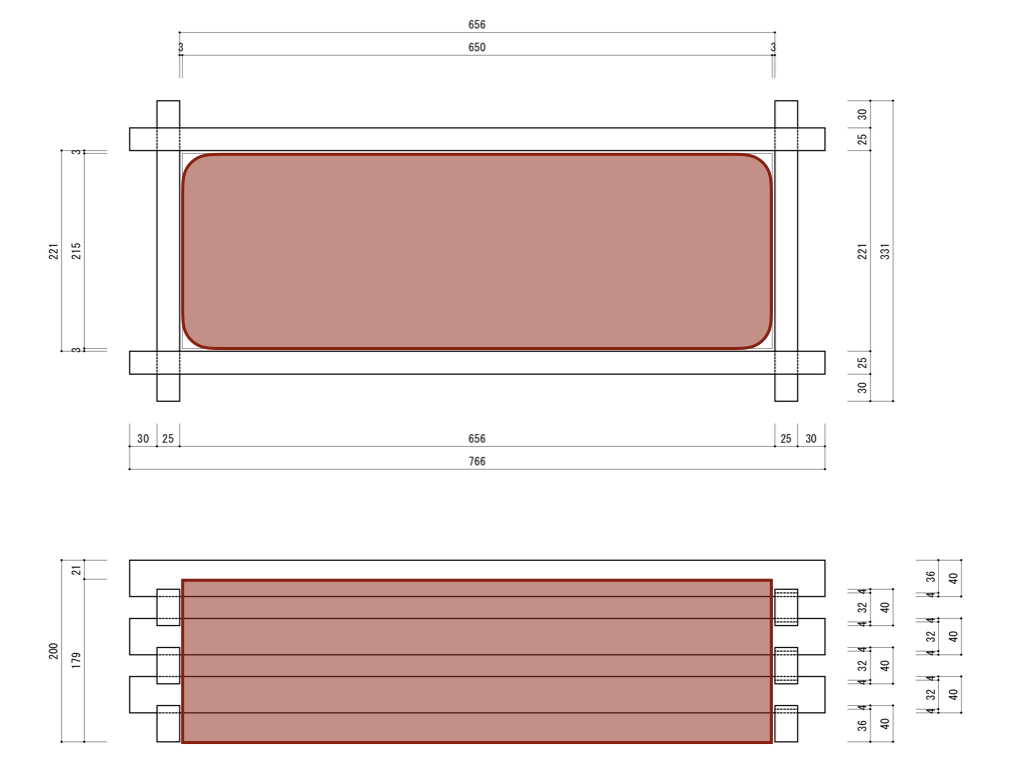

これらの角材をプランターカバーの長手方向(656mm)及び短手方向(331mm)の寸法で切っていきます。

こうした作業はいつもはテーブルソーを使って行っていますが、今回は上写真のとおりスライド丸ノコを使いました。

実は年初にPayPayフリマが送料負担キャンペーンを行なっていたとき、マキタの古いものが5,000円で出品されていたので廃材処理に使おうと買っておいたのです。

ところが試しに使ってみると使い勝手が良いだけでなく、テーブルソーより格段に安全なことを知ることに。

結局、チップソーや部品交換などのメンテを行って造作用として使うことにしたのです。

寸法切りした角材を井桁状に組みますが、その際、加工手間はかかりますが相欠きにより組むことにしています。

その溝をテーブルソー(自在溝切りカッター装着)を使って切っていきます。

溝の深さは4mmにしています。

深くするほど組み合わせがしっかりする一方、角材同士の隙間が狭くなってしまいます。

図面上で4mmに決定したものの、果たして実際に組むとどんな感じになるのか?

スライド丸ノコを使ってみて、もやはテーブルソーは要らないのではないかと思ったのですが、溝切りや縦挽き用にテーブルソーを残しておきたいです(電動工具が増える一方です・・・)。

溝を切ったものを一旦、仮組みしてみます。

先に溝切りの深さにより変化すると書いた角材同士の隙間について、狭くも広くもなく、ちょうど良いぐらいです。

塗装するかどうかは決めていなかったのですが、プランターの色(茶色)との違いが目立つため一旦解体していつものオイルステイン(VATON:オーク)にて塗装します。

塗料の乾燥後、本組みします。

相欠きにより本来はしっかり組み合わさるのですが、今回は溝幅が一定なのに対して角材の歩決めをしておらず、場所によってはゆるいところがあるためボンドを併用しています。

そして、プランターカバーの完成です!

これらを垣根の開口部に設置しますが、古材と言うこともあって直置きは厳しいため、建築ブロックを敷いて地面に直接接しないようにします。

とりあえずプランターカバーだけを置いてみます。

わざわざ水準器を使って建築ブロックを設置したため、プランターカバーの据わり具合はバッチリです。

さて、肝心のプランターを準備しなければなりません。

プランターにはシバザクラを植えることにします。

このシバザラクは昨秋に挿し芽を行なって増やしたものです。

プランター1個につきシバザクラ3株を植えます。

今は寂しい感じですが、来年の今頃にはプランターから溢れ出すぐらいに成長していることでしょう。

プランターを据え付けて完了です。

上写真の撮影時には既にシバザクラが咲き始めただけでなく、周囲の雑草も元気良くなってきました・・・。

でも、木製のプランターカバーだけあって雑草ともマッチしています(^_^)