一年ほど前、叔父から松の板材を何枚か貰いました。

叔父所有の山で太い松の木が倒れ、その後腐らずに残っていた芯材部分を製材所まで運んで挽いてもらったとのこと。

それを使って叔父は大工さんに頼んで机を作ったそうですが、その残りを譲ってもらったわけです。

山で腐らずに残っていた部分だけあって松脂の含有が多いため(まさにfatwood)、水に強いと考えて昨秋、洗面台をリフォームする際に使用しました(ブログ記事にはしていません)。

貰った板材のうち比較的薄く、幅の小さいものを上写真のとおり棚板などとして使ったのですが、まだひとつ大物が残っており、それが下写真(トップの写真と同じ)のものです。

譲ってもらってから一年が経とうとしており、このまま死蔵しておいても勿体ないため、これを使って何かを作ることにします。

板のサイズは700×270mm程度、板厚は36mm前後あって頑丈なことから、踏み台の天板にちょうど良さそうな感じです。

ところで、5年前に主屋(古民家)の改修工事を行なった際、居間と台所を一部屋(LDK)にするため居間の床を下げて台所の床高と合わせました(下写真で大黒柱の下方にある溝が元々の床高)。

これにより上写真のとおり隣室との段差が大きくなっているところがあります。

普段行き来するところはスロープ(バリアフリー)にしてもらってあるため支障はないのですが、来客時等たまに客間から居間に移動する際に上写真の箇所に踏み台がほしいと思っているのです。

と言うことで、踏み台を作ることにします。

踏み台は、叔父から貰った松板を天板にして、それに脚をつけて適当な高さになるようすれば良さそうです。

まずは松板から辺材の腐り箇所などを切り落として木取りします。

しかし、元々の板幅が約270mmなのに対して、成人男性の足のサイズを確保しようとすると切り落とす余地はほとんどありません。

多少の不朽箇所はパテ補修する前提で、目一杯のサイズ(675mm×270mm)で木取りしました。

機械で製材されているため木表と木裏の平面は出ているのですが、どういう訳か木表と木裏が平行になっておらず、このため板厚が場所によって違うのです(Min.34mm、Max.38mm)。

こうした場合、プレーナーを所有しているため、平面が出ている木表を基準にして木裏を削ってやれば良いだけなのですが・・・。

問題は松脂をたっぷり含んでいるため、おそらくプレーナーにかけるとカンナ胴やローラーに松脂がべっとり付着してしまうことです。

その後の掃除やメンテの手間を考えると、プレーナーを使わない方法を考えたほうが良さそうです。

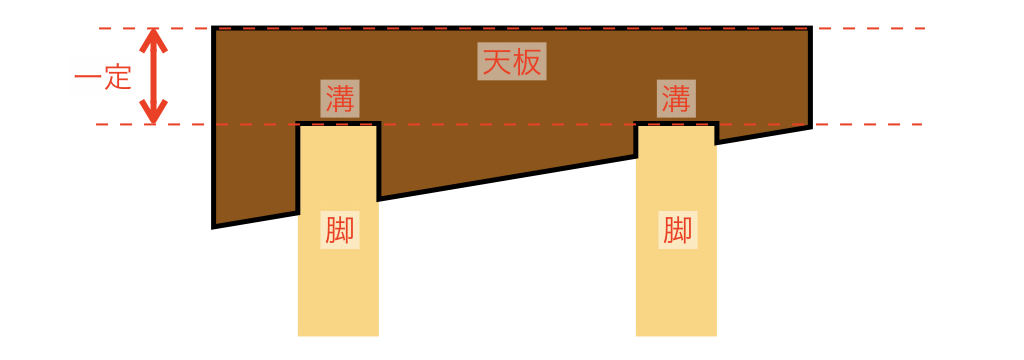

今回の場合、木裏を全て削る必要はなく、2本の脚を取り付ける箇所のみ、木表に対して一定の厚さになっていれば問題ありません。

また、天板に脚を取り付ける際(追い入れ継ぎ)、天板の裏に溝を切るため、その際、溝の底が木表に対して一定の高さになるようにすれば良いことになります。

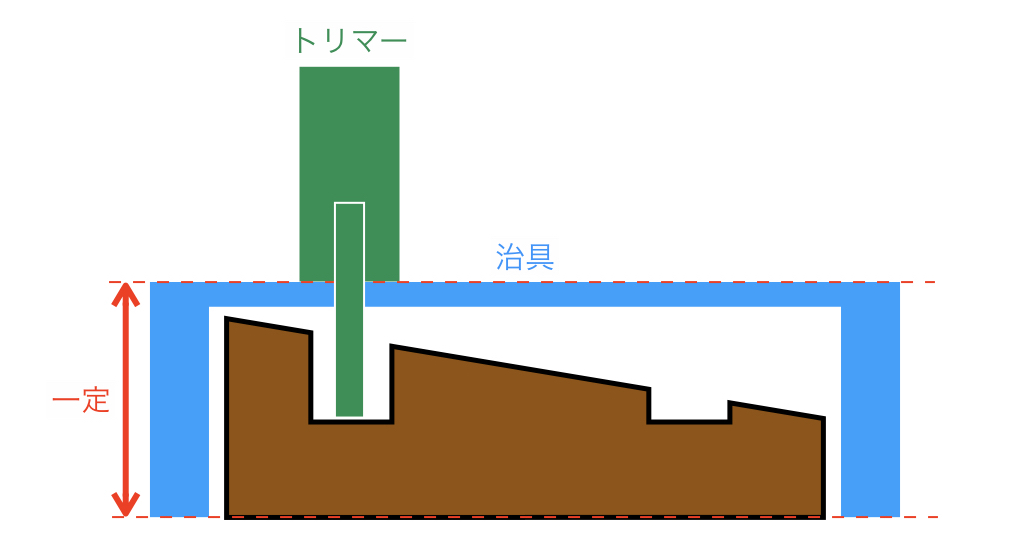

以前、祖母のミシン台をテーブルに再生する際、同様のことをトリマーと治具を使って行って上手くいきましたので、その方法で行うことにします。

まずは治具作りから。

こうしたところは私の性分的に手抜きしてしまいがちなのですが、精度の低い治具で正確な加工は期待できません。

本体よりも丁寧に作ります。

作成した治具を定規にしてトリマー(ストレートビット装着)で溝を切っていきます。

ノミを使って仕上げます(下写真だけを見るとノミだけで溝切りしたようですが・・・)。

機械(トリマー)のおかげで、精度、仕上がりともバッチリです。

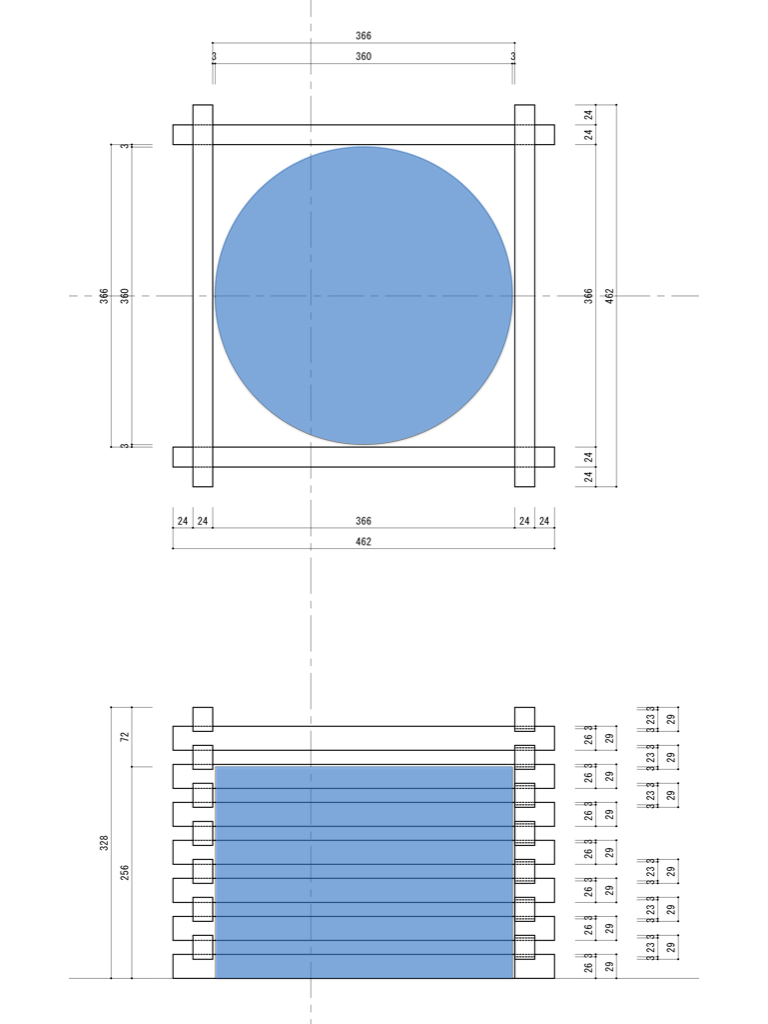

溝の幅は、脚に間柱材(下写真。105×30mm)を使うつもりで30mmにしています。

間柱材を切り、とりあえず先に切った溝に嵌め込んでみます。

ちゃんと溝が切れていたようでガタツキはありません。

<続きます>