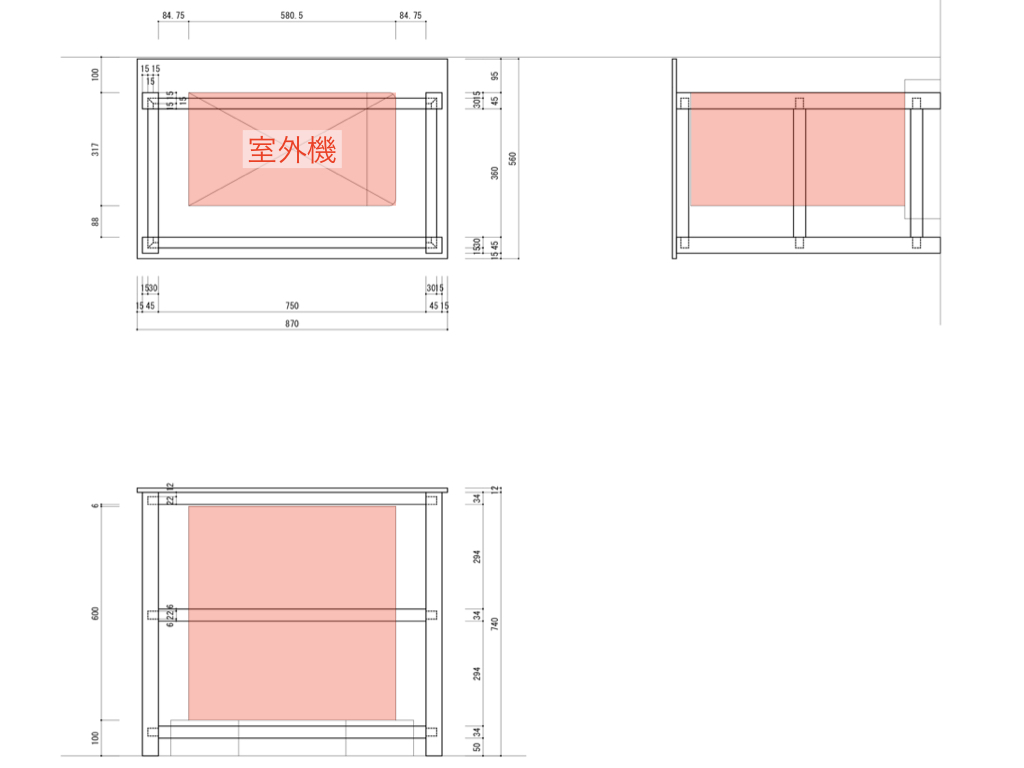

犬矢来をイメージした室外機カバーを作ることにし、前回、部材を加工するところまでできました。

これを組みます。

特に問題ないようですが、実は部材を加工する際、油断してミスっているのです。

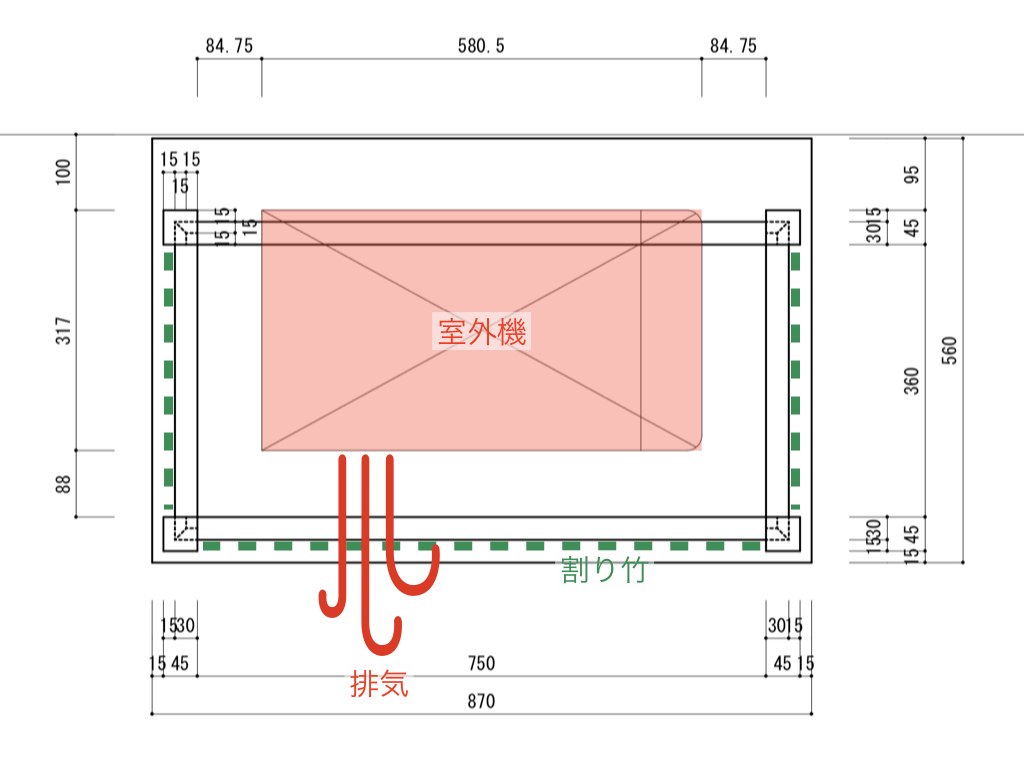

横框のホゾについて、天側のものだけ三方胴付きにするはずが、他のところと同じように四方胴付きにしてしまいました・・・。

その結果、本来は面一にならなければならない天端(屋根の板を張ります)に下写真のとおり段差(下写真で朱色四角)が生じています。

縦框側が6mm突き出た形になっています。

この部分を切るわけにもいきませんので(ホゾ組みが弱くなる)、横框のほうに6mm厚の板を張って嵩上げすることにします。

6mm厚の板を準備するため、杉板(15mm厚)をテーブルソーを使って半分に挽き割ります。

これを横框の上に張って天端を面一にします。

ここに羽目板(杉)の端材を張って屋根にします。

釘は雨に当たるためSUSのものを使っています。

また、本当は上写真で朱色破線のところまで板が欲しいのですが、端材を使っているため一部長さが足りていません。

この欠損部を塞ぐため別の板を直交して張り重ねます(雨水が建物側に流れないようにする目的もあります)。

サイズといい、高さといい、なんだか勉強机のようなものができました。

勉強机と言えば、私も小さいときに分不相応なものを買い与えられたのですが、ろくに勉強することもなく、とうの昔に処分場行きです。

リンゴ箱でさえ勉強できなかった時代があったと思えば、高級デラックス学習机が買い与えられる現代です。

時代の流れとは言え、両極端に振れ過ぎで、またリンゴ箱でさえ勉強できない時代が来るのではないかと心配になります。

今回作ったようなものであれば、全人類に1人1台与えてなお自然に余力はあるでしょう。

現在だけでなく、将来に渡って誰もが楽しく学べるようであってほしいと願わずにいられません。

閑話休題。

ここで一旦、室外機のところに仮置きして問題がないか確認してみます。

上写真の朱色矢印で示す箇所で配管と重なり、外壁まで寄せられません。

この部分を切り欠いて調整します。

現時点では地面に直接置いた状態になっていますが、据わりが悪いうえ木材の根元が腐朽しやすいです。

そこで、廃材のレンガを使って基礎を設けることにします。

半分の大きさで十分なため、ディスクグラインダー(ダイヤモンドホイール装着)とタガネを使って切断します。

天端が同一レベルになるように据え付けます。

レンガの周囲を粘土で固定する際、コテ(中塗り用)を使っています。

綺麗に仕上げる必要はないのですが、コテを使うと手も汚れず作業性が上がります。

コテは壁塗りだけでなく、いろいろ使えて便利な道具です。

これで安定して据わるようになりました。