前回、部材を組んで梯子の形にするところまでできました。

塗装して仕上げるため一旦ガレージ内に移動させます(この日も酷暑。気温だけでなく日射しが強すぎて外で作業できる状況でありません・・・)。

あれだけ大きく反っていた左右の支柱は組んだことで真っ直ぐに戻っています。

<After>

<Before>

ちなみに、上写真<Before>と同じ向き(木表が外側)で梯子を組んでいます。

つまり、元の丸太の状態と同じです。

また、木の末側が天を向くようにしています。

梯子を掛けると、もとの木が山に立っていた状態に戻るわけです。

いつものオイルステイン(VATON オーク色。2回塗)で塗装。

この梯子は屋内の床上に立てることになります。

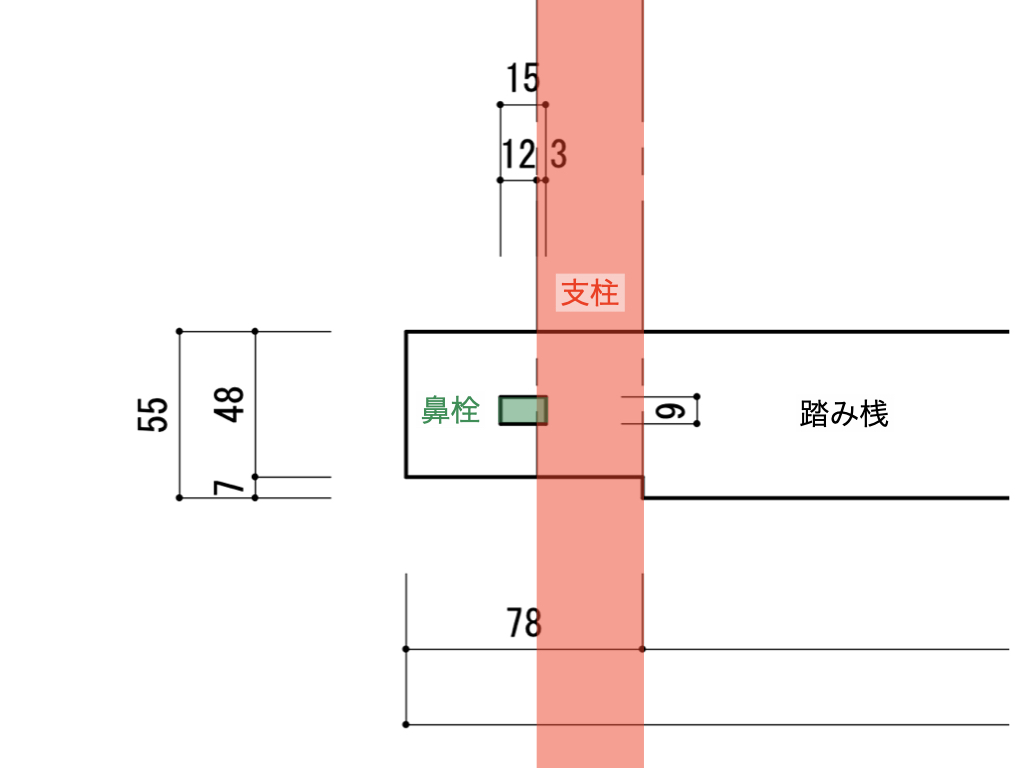

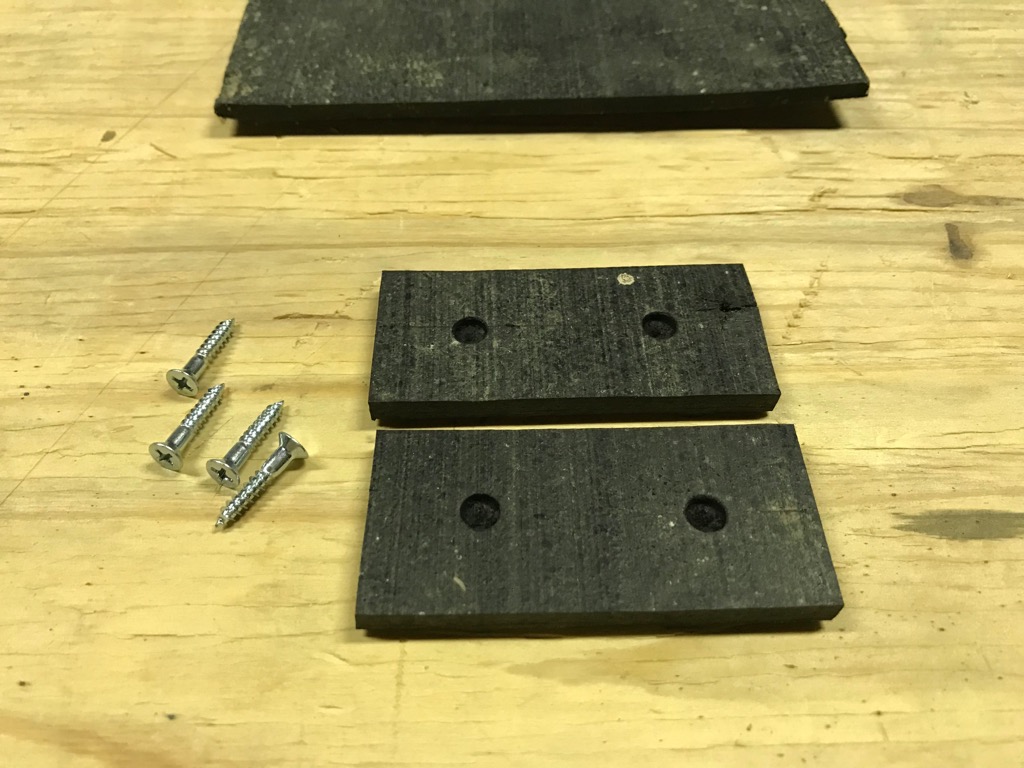

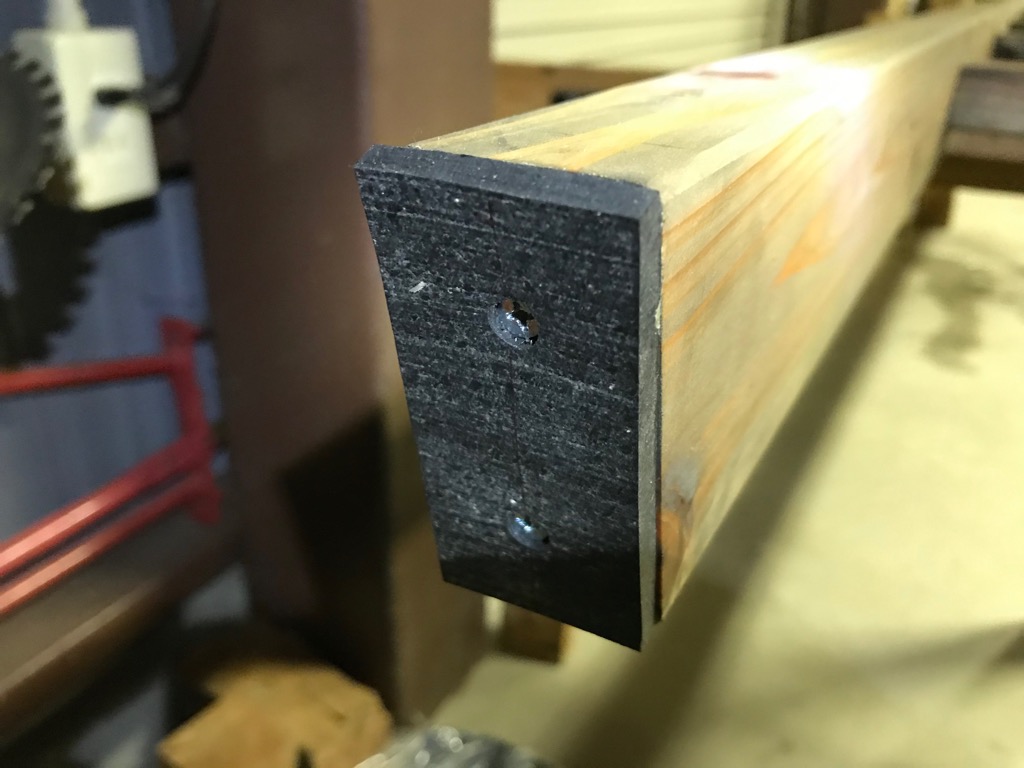

床はフローリング(合板)のため、滑り止めのため支柱の下端にゴムを貼っておくことにします。

ゴムは軽トラ荷台用のゴムマット(厚みがある)を再利用します。

取り付けは接着剤(合成ゴム系)に木ネジを併用します(木ネジの頭が出ないようにゴム側に皿取りをしています)。

これで木製梯子の完成です!

主屋(古民家)に移して設置。

古色に近い色(オーク色)で塗装してあることもあり、それほど違和感がありません。

先述のとおり、こうして梯子を掛けると、もとの木が山に立っていた状態になります。

そして、梯子を登る人間は、山の木に登って遊ぶ猿になるわけです(^_^)

梯子の上は下写真のとおりになっています。

夏は天井の開口部を開けているため問題ありませんが、冬に閉じた場合に梯子のところで隙間ができないようにしたいと思っています。

古い梯子は細かく切ってウッドボイラーの燃料として活用します。

もとの杉の木は樹齢20年程度で間伐されたものだと思います。

と言うことは、山にあった期間以上に梯子として存在したことになります(100年近く?)。

そして、最後は燃やして灰となって土に還っていきます。

今回の梯子は時間ができたときにでも新しく作り直そうと思っていたのですが、酷暑のおかげ?で図らずも早くできました。

酷暑で日中は屋外で作業できるような状況ではありませんので、以前に作った縁台を風が通り抜けるところに置いてひと休み(下写真で左下)。

ここが涼しいのは野良猫も良く知っていて、薪棚のうえで足を放り出して気持ちよさそうに寝ています(上写真で朱色矢印)。