我が町(自治会)では2年ほど前から秋に文化祭が開催されるようになりました。

文化祭と言っても高齢者のカラオケ大会のようなものだろうと思っていたのですが、組長(地区の自治会役員)の方によると町民による各種展示も行なっているとのこと。

そして、今年はその展示への出品が少ないそうで、何か出品してくれないかと頼まれました。

自筆の絵画や書でも出品できれば良いのですが、生憎の悪筆です・・・。

何か町内の方が興味をもって見てもらえるものがないかと考えて思い付いたのが、昔、町内で拾った古代の土器片です。

当地はかなり古い時代に人が住み着き、耕作を行なっていたようです。

その証拠にもなりますが、平成の初め、町内で圃場整備事業(耕地整理)が行われた際、地中に埋まっていた土器片が掘り返されて至るところに散乱しているのを目にしました。

ちょうどその時、大学で古代史の授業を受けていたため、目ぼしいものを拾って先生に見てもらいました。

その先生は県内の古代遺跡に関して権威のような方で、すぐさま土器の名称と時代を教えていただきました。

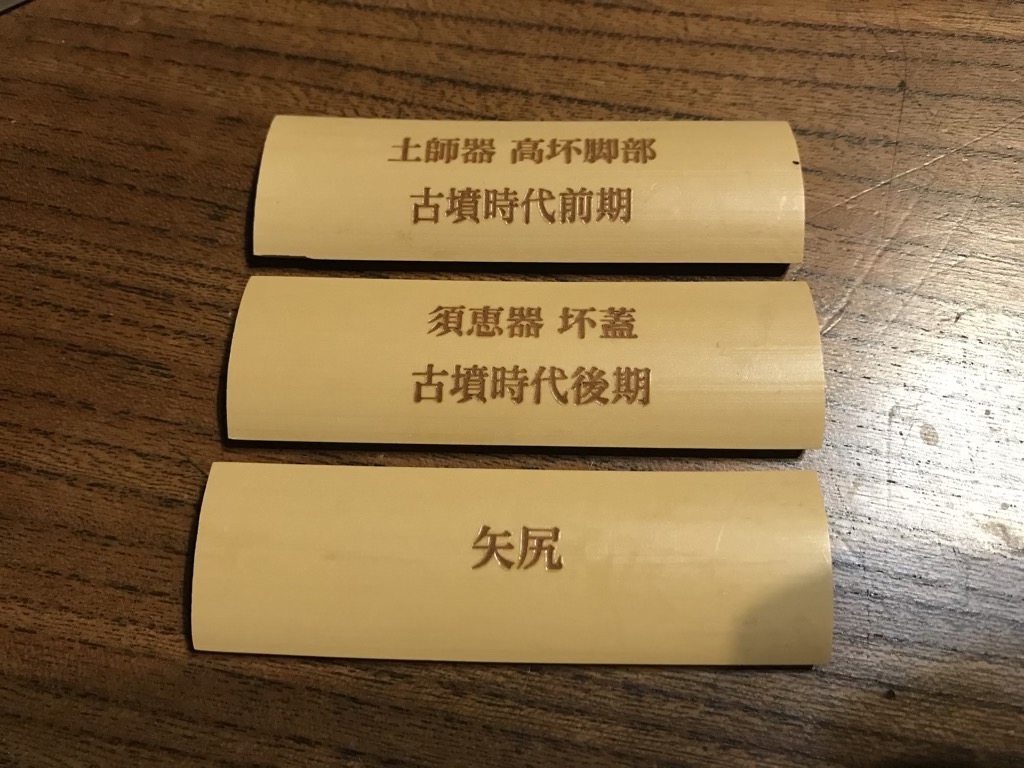

<土師器 高坏脚部 / 古墳時代前期>

<須恵器 坏蓋 / 古墳時代後期>

<矢尻(土器ではありません)>

こうした土器片はそれほど珍しいものではないですが、当時(古墳時代)、わが町はこれらの土器の一大生産地(古窯跡)であったことから、ほぼ間違いなく我が町で生産されたものになります。

町内の方に郷土の歴史の一端に触れてもらうのも悪くないだろうと、これらの土器片を文化祭に出品しようと思ったわけです。

土器片を出品・展示する際には、その名称や時代を示したラベルを一緒に並べたいところです。

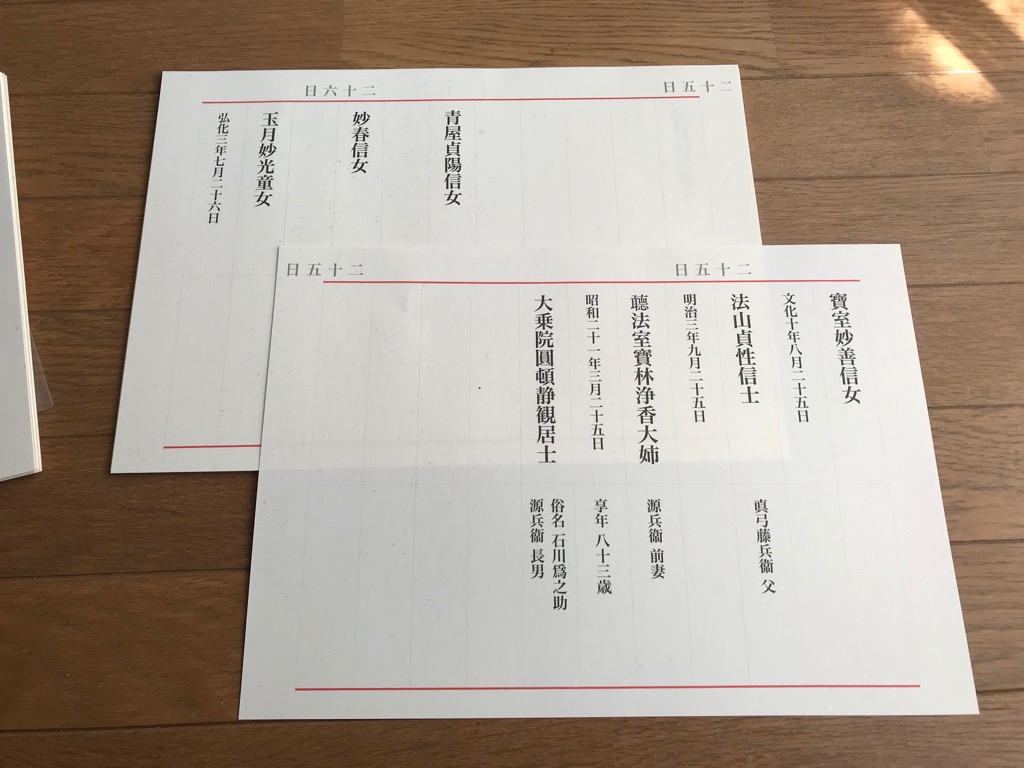

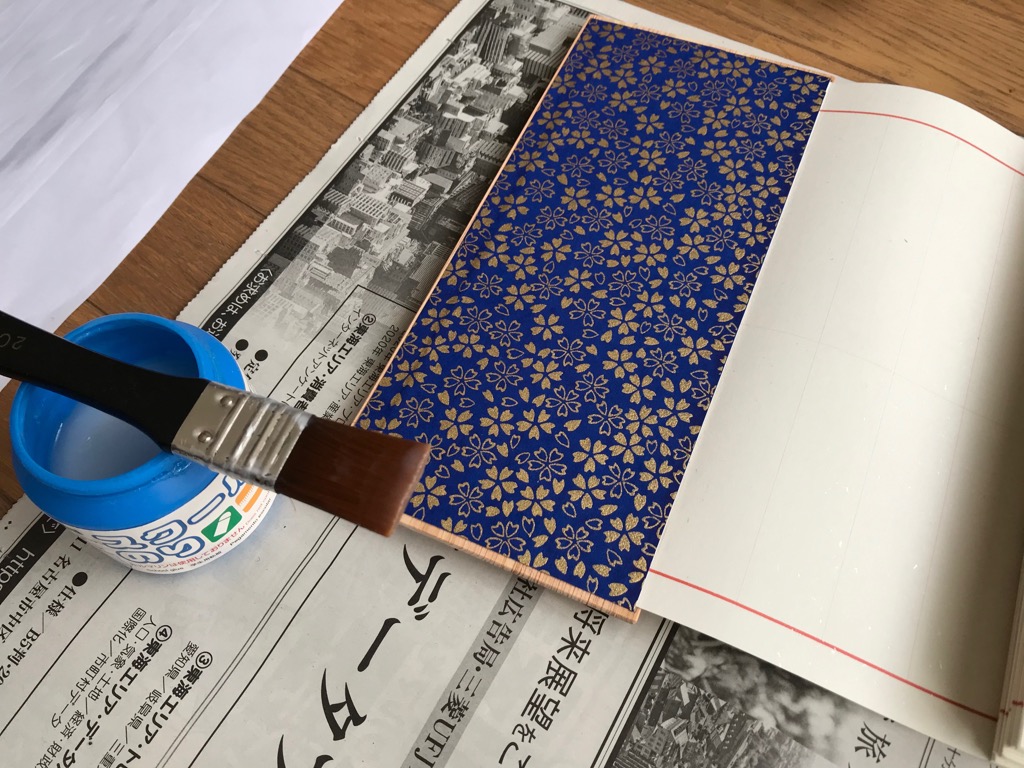

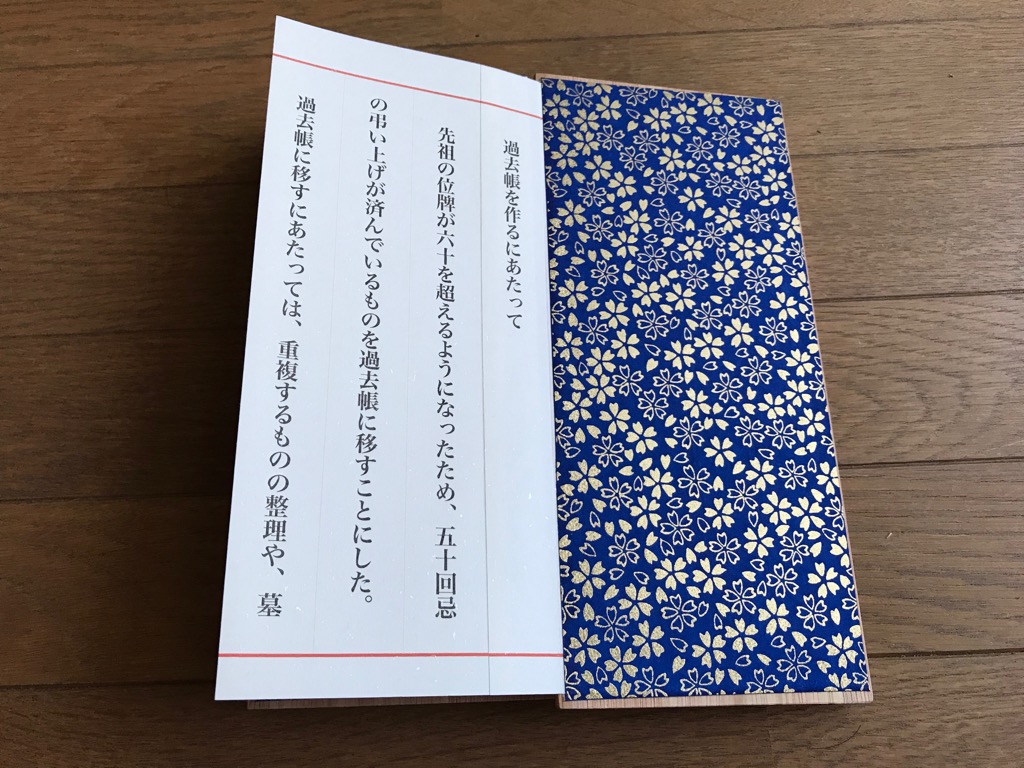

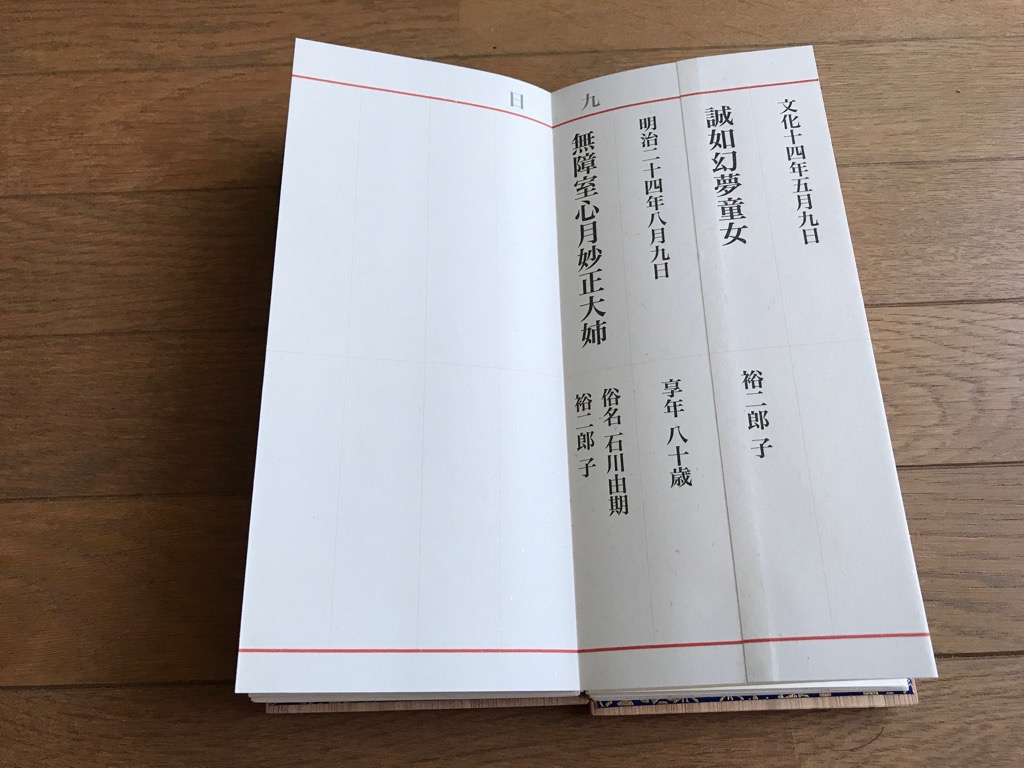

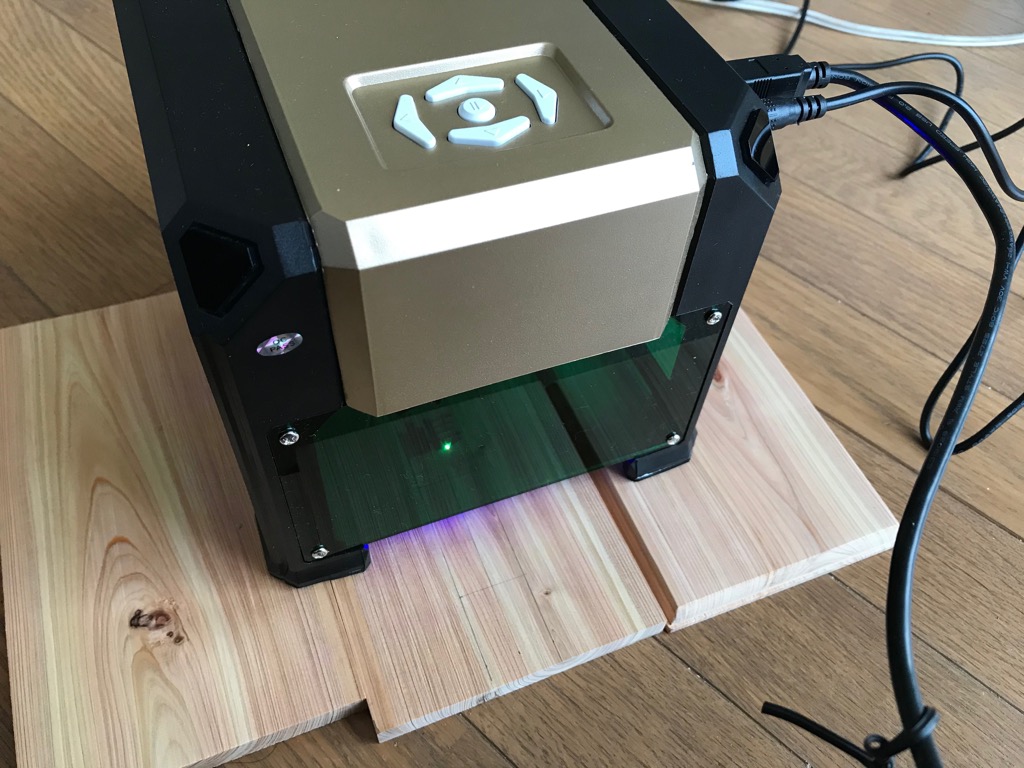

ラベル、そして文字入れと言えば、先に過去帳を作製する際に購入したレーザー彫刻機です。

レーザー彫刻機はレーザー光線を照射して文字等を彫刻するもので、木材のほかに竹や皮、プラスチック等にも彫ることができます。

過去帳のときは木材に彫刻しましたが、今回は竹に彫刻してみることにします。

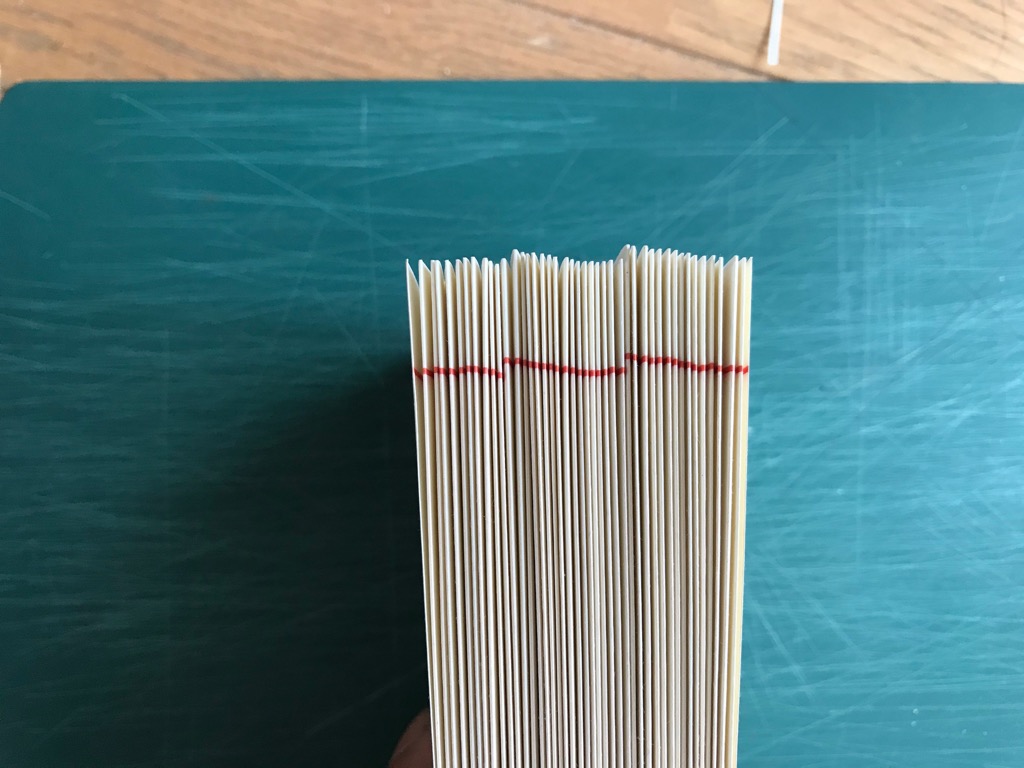

竹は以前エアコンの室外機カバーを作った際に使った割り竹が余っていますので、それを使います。

割り竹に彫刻。

竹にも良い具合に彫刻できました。

プラスチック製のラベルだと使い終わったらゴミになってしまいますが、これなら畑にでも置いておけばいずれ土に還ります。

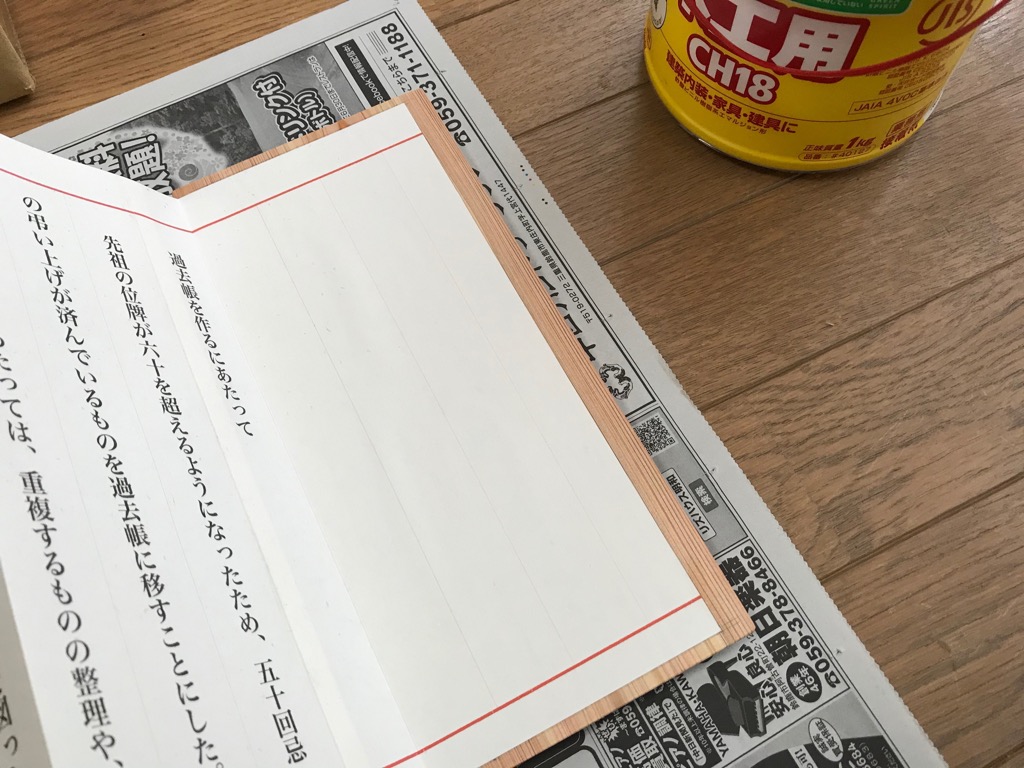

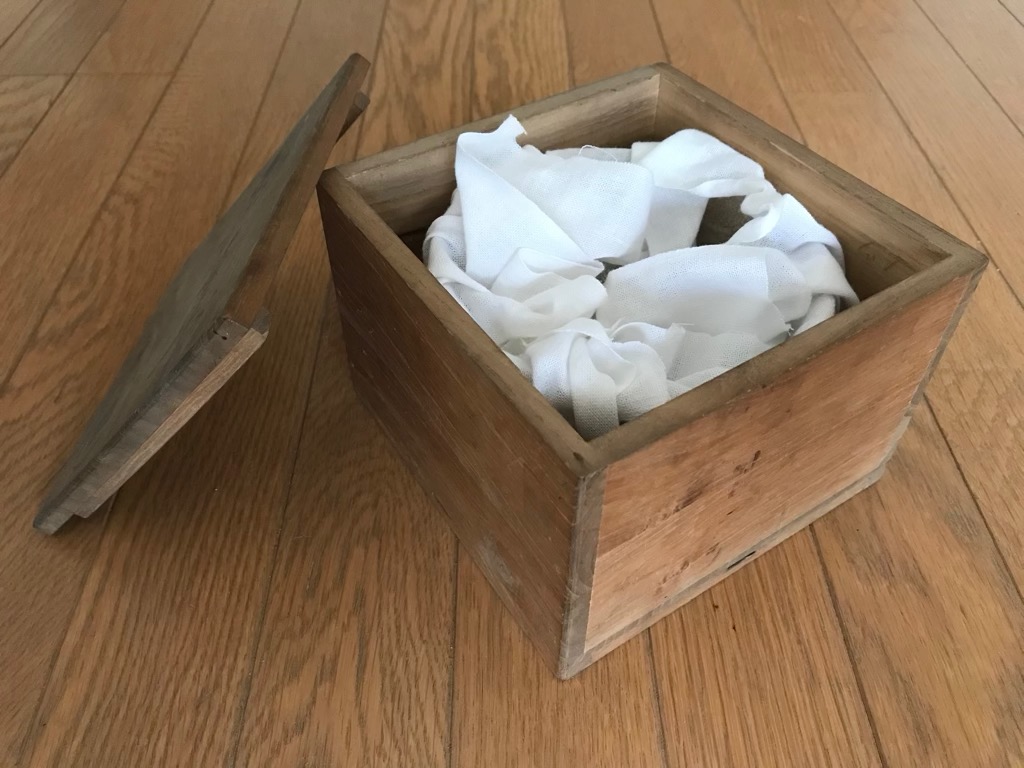

土器片は長年、適当な菓子箱にぞんざいに放り込んであったのですが、この機会にちゃんとした箱に入れて保管するようにしたいと思います。

保管用の箱と言えば、昔の陶磁器は下写真のような木箱に収納されています。

これを真似して土器片の保管箱を作ってみることにします。

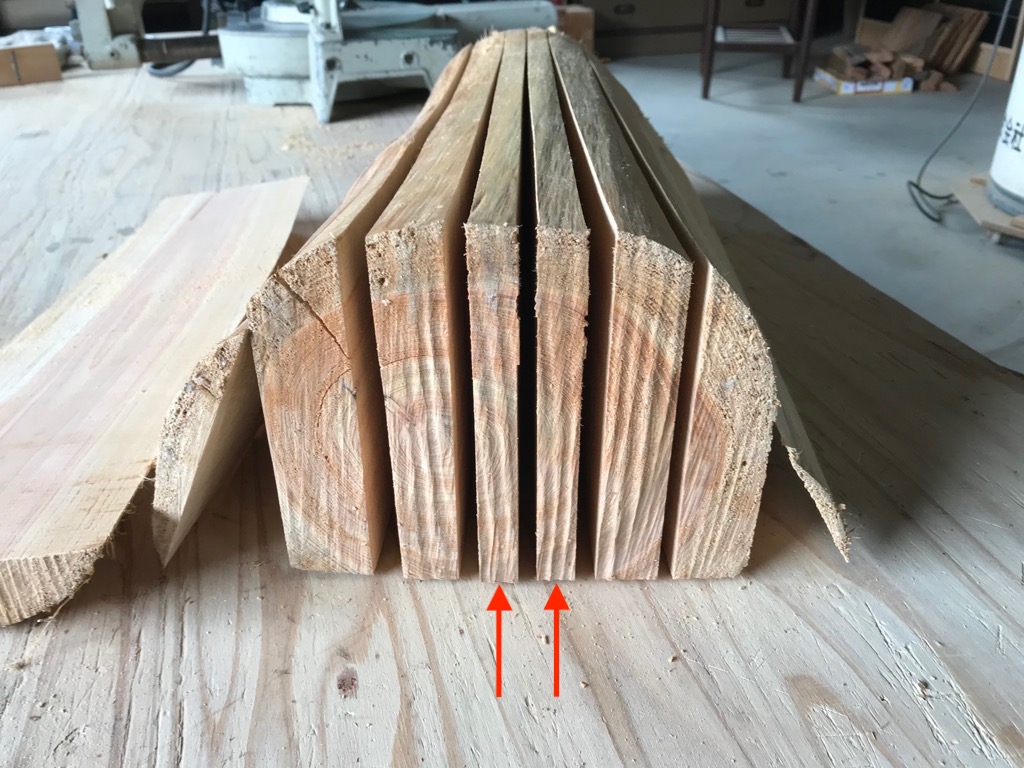

古い木箱を確認すると3分(9mm)程度の厚さの薄板を組んで作られています。

薄板と言えば、今年、祖父の古いタンス(下写真)を解体したのですが、そのうち使えそうな薄板を取っておいてあります。

このタンスも再生して使うようにしたいとも思ったのですが、虫喰いが酷く漆塗りも剥げていることから解体することにしました。

解体してほとんどは薪にしたのですが、抽斗に使われている薄板(下写真)は虫喰いもなく綺麗だったので残しておいたのです。

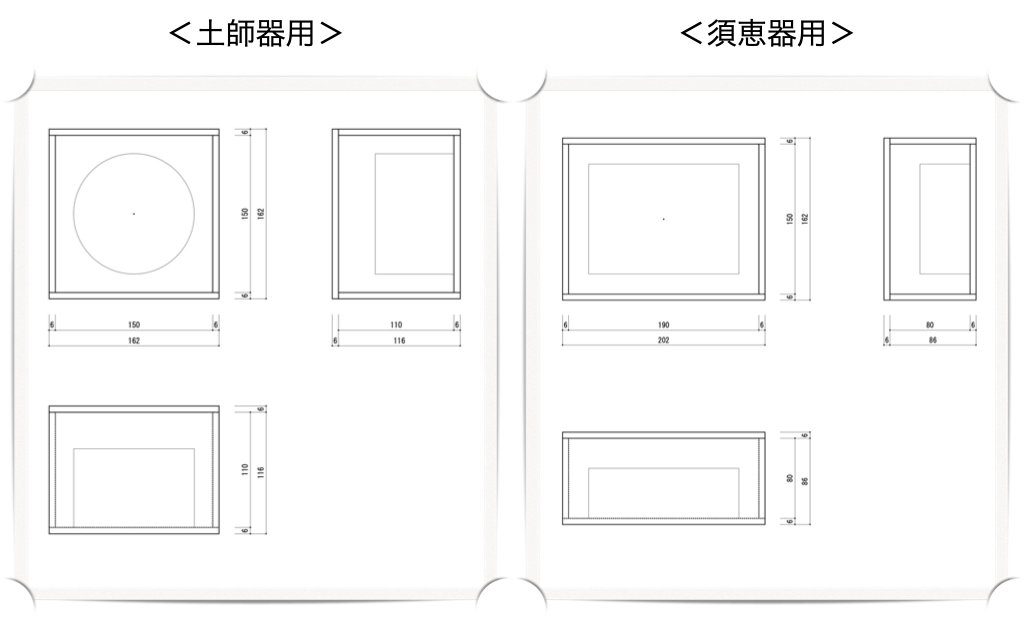

これらの板の厚さはバラツキがあり、平均7mm程度です。

自動カンナにかけて板厚を揃えるとすると5mm程度になります。

できれば9mm程度欲しいのですが、小さい箱で重量物を入れるわけでもないので大丈夫でしょう。

板厚(5mm)と、土器辺の大きさをもとに箱のサイズを下図のとおり決めました。

部材は側板4枚、底板1枚、蓋1枚の計6枚。

これらを単純に組むだけですが、昔のものを参考にして一方の側面に木口が現れないようにしています。