今年の春、アプローチの敷石と芝生(播き芝)を拡張しました。

ここに隣接する井戸も将来的に再生(再利用)したいと考えていることから播き芝に先立ち井戸水を送るためのパイプ(VP13A)を埋設しておきました。

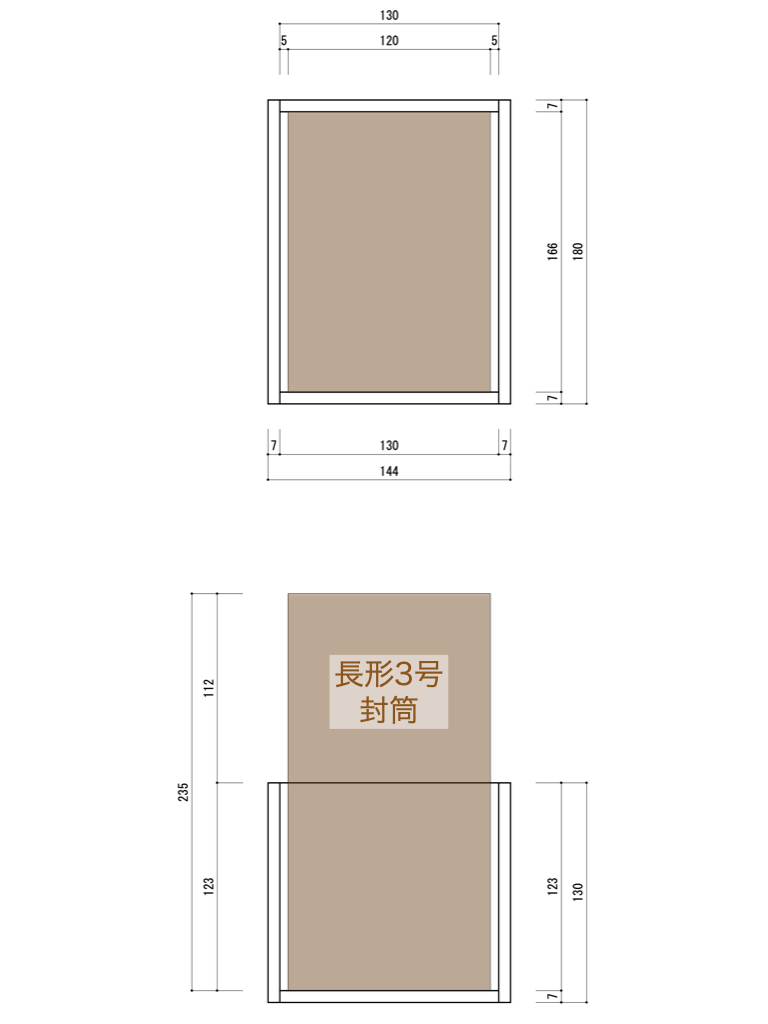

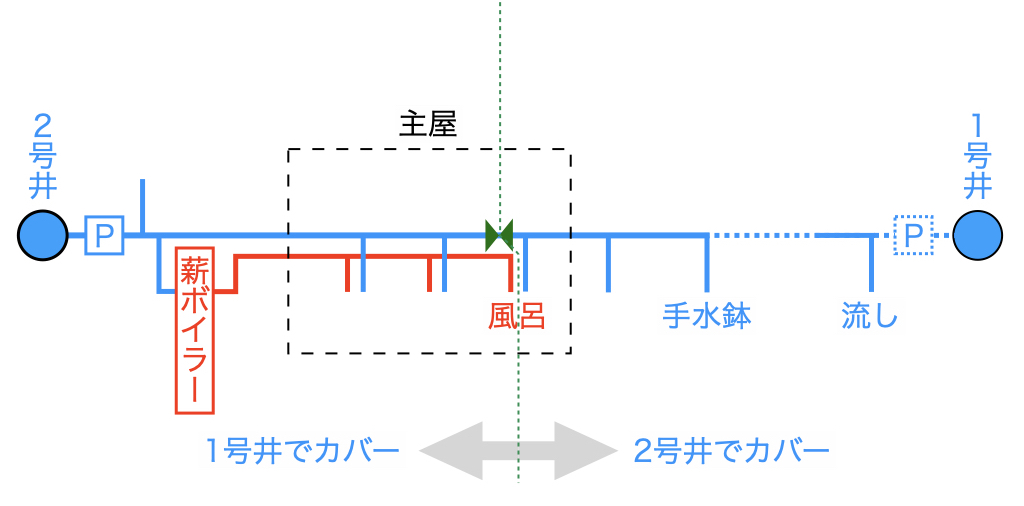

いずれは井戸の横に揚水ポンプを設置して流しなどで井戸水を使えるようにしたいと考えています(下図で朱色実線が春に敷設済。水色点線が計画)。

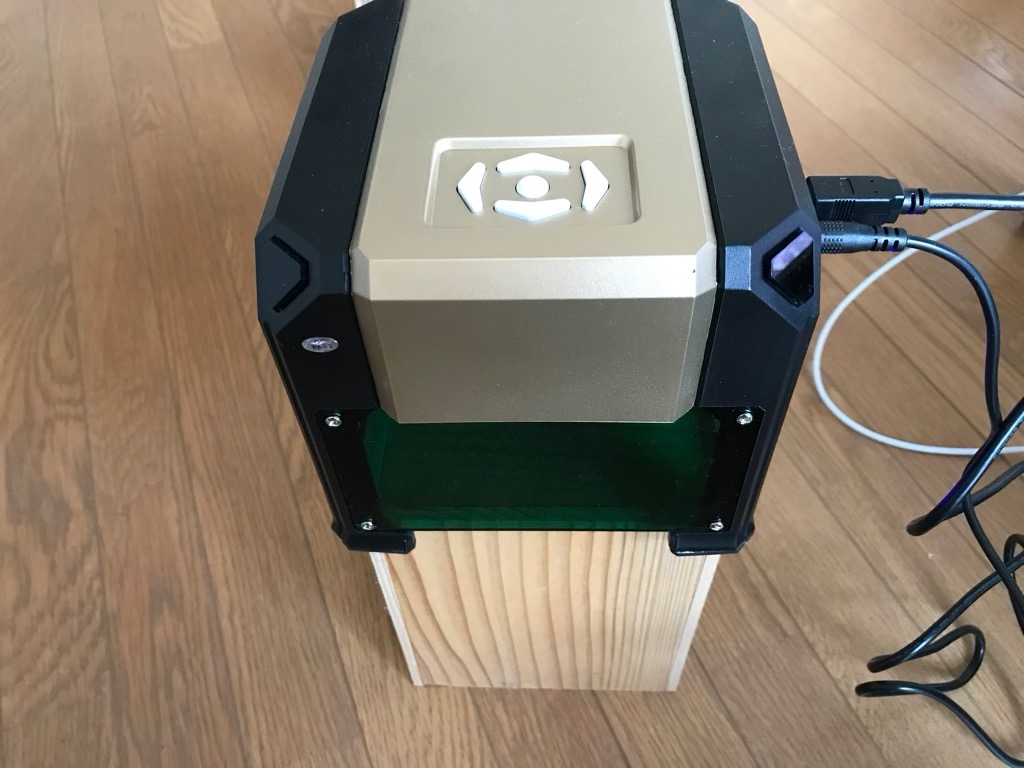

揚水ポンプの設置は直ぐにと言うわけにはいきませんが、実は近くまで別の井戸の配管が来ており、それに連絡すればとりあえず春に整備した水栓(下写真。筧風)や流しが使えるようになります。

この連絡管については、本当は夏の間に施工するつもりでいたのですが、酷暑でとても土掘りとかできる状況でなく、庭仕事や農作業が一段落した今になって漸く着手しようかと。

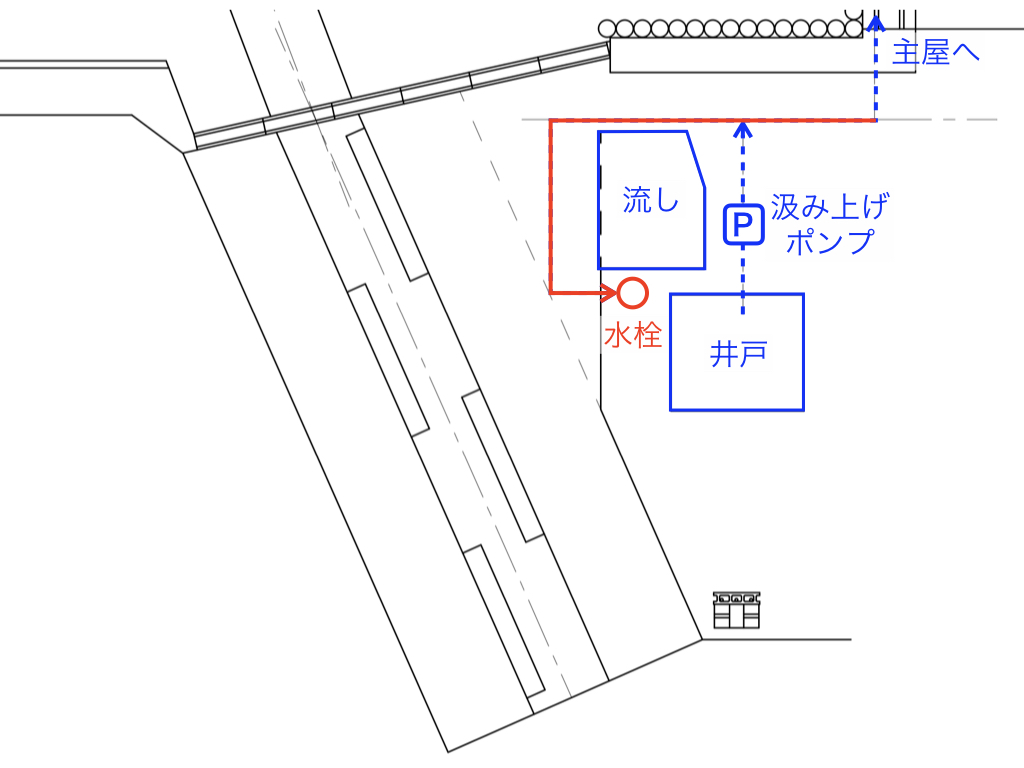

ところで、井戸水の配管を模式図で示すと下図のとおりになります。

今回施工するのは上図で緑色丸印で囲う箇所で、この連絡管を敷設することにより流しで井戸水が使えることになります(1号井のポンプは未整備のまま。2号井から井戸水を送る)。

将来、1号井のポンプを整備すれば、この連絡管が無駄になってしまうようにみえますが、実は1号井のポンプを整備すれば、逆方向に水を送り、主屋で1号井と2号井のどちらも使えるようにしたいと考えています。

ただ、その場合に考える必要があるのが、1号井と2号井をどのように使い分けるかです。

例えば、1日おきに使用する井戸を変える方法が考えられますが、その場合、都度ポンプ(またはバルブ)の切り替え操作が生じて手間がかかります。

そこで、1号井と2号井でカバーするエリアを分けるのが良いだろうと考え、下図で緑色で示す箇所にバルブ(弁)を設置してあります。

風呂の使用水量が多いため、ここで分ければ1号井、2号井それぞれの負荷が同じぐらいになるのではないかと考えたわけですが、実は大きな問題が・・・。

と言うのは、風呂で混合栓(水と湯で温度を自動調整)を使うと1号井(水)と2号井(湯)のポンプが両方とも稼働してしまうからです。

ポンプの消費電力(定格245W)はたかが知れているとは言え、無駄な電気を使ってしまうことに違いありません。

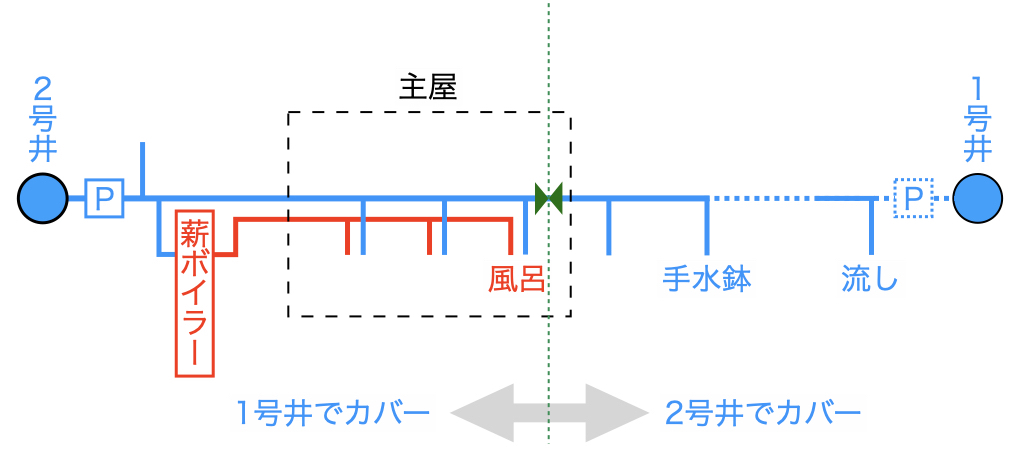

そこで、風呂は水、湯ともに2号井でカバーすることにし、バルブを下図に示す位置に変更することにします。

今回行う連絡管の敷設も、このバルブを閉めておけば主屋を断水することなく施工できるため、まずはバルブの位置を変更することにします。

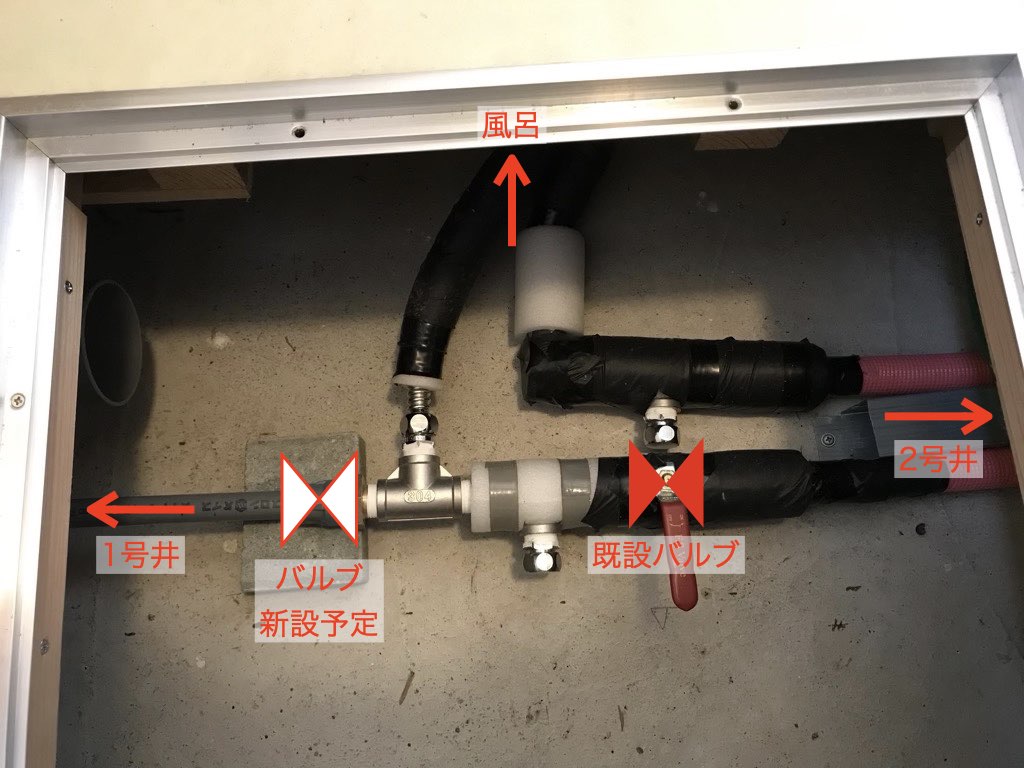

バルブ等の継ぎ手がある箇所は点検できるように床下点検口を設けてありますので、今回のように後からバルブの位置を変更するといったことも可能です。

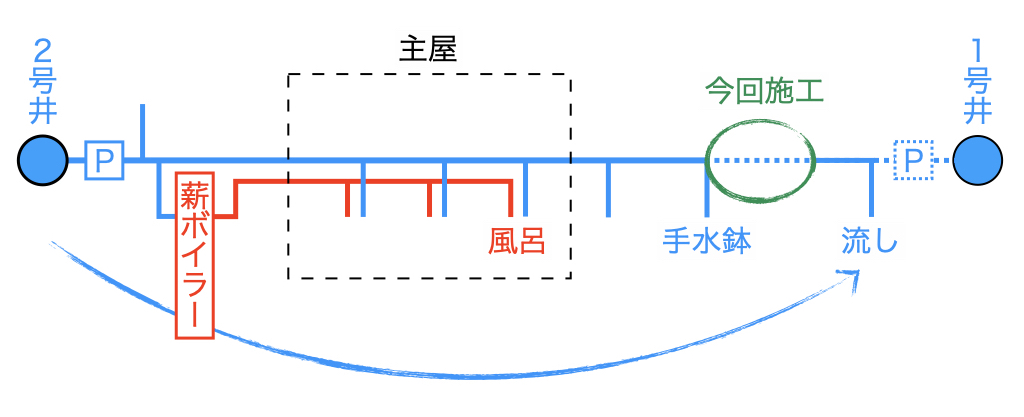

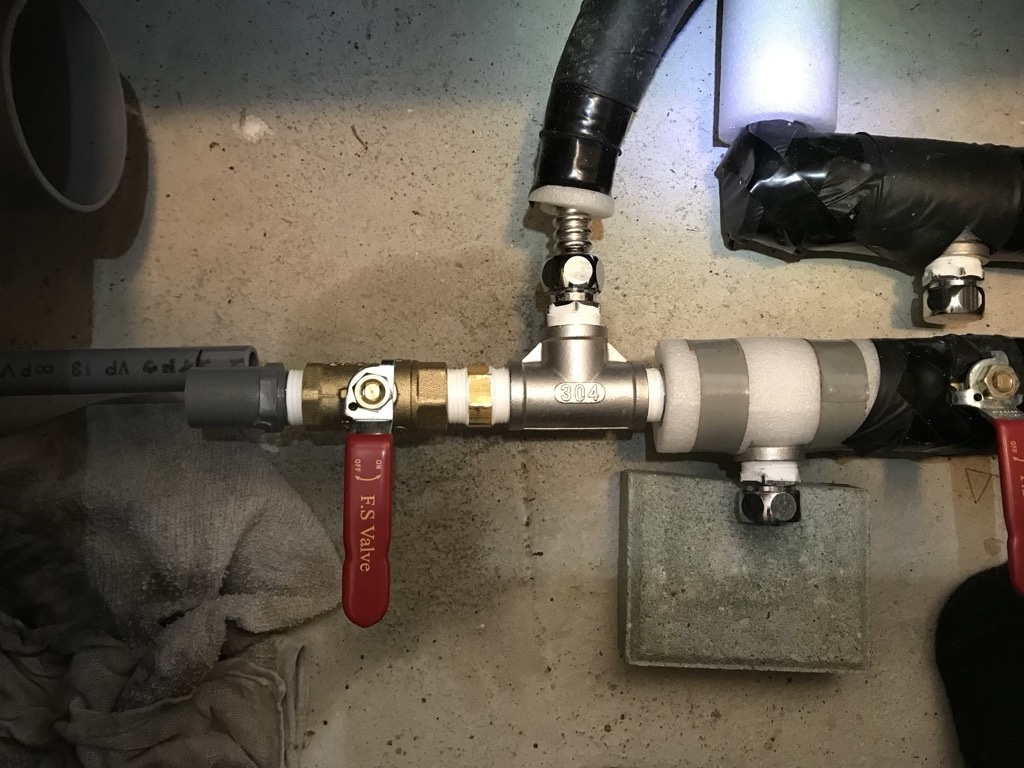

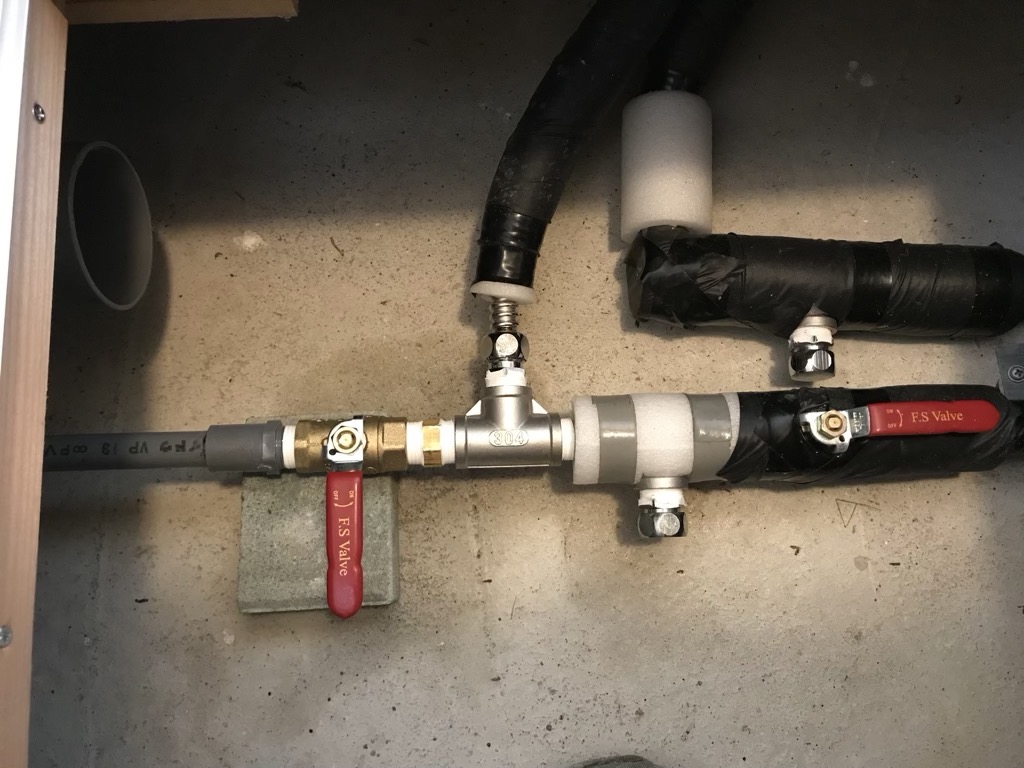

床下点検口をあけて配管を確認。

既設のバルブを取り外して位置を変更しても良いのですが、この場所にもバルブがあると便利なため、このまま残して上写真に示す箇所に新たにバルブを追加することにします(バルブは1個1,000円弱)。

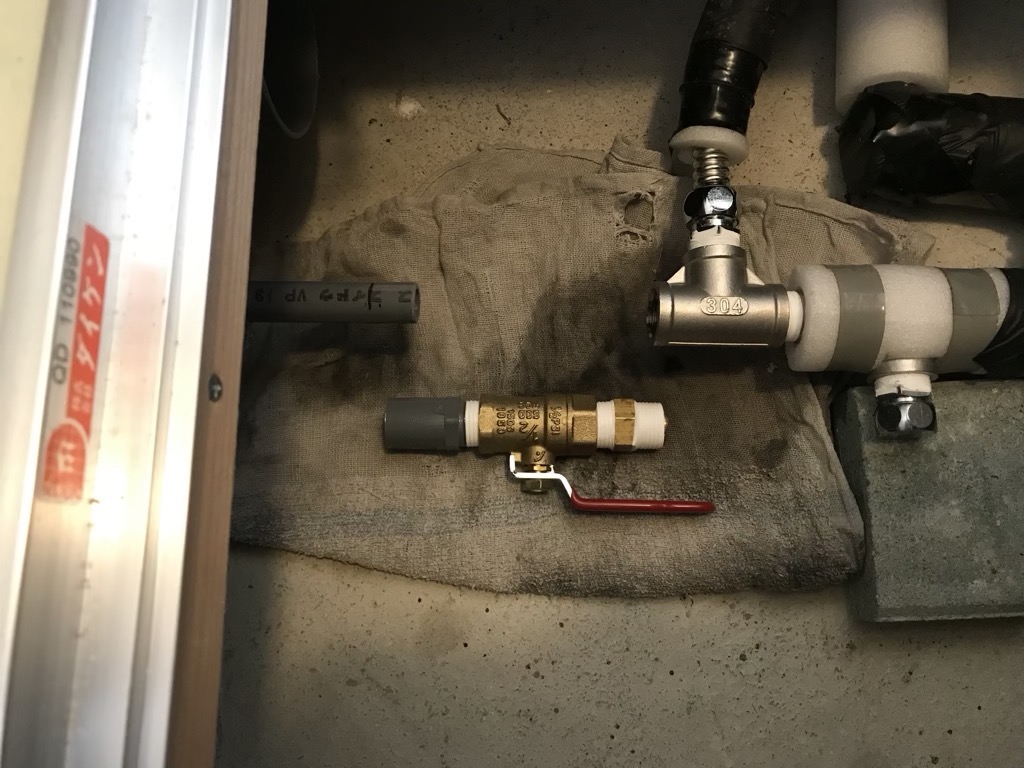

新設箇所の塩ビ管を切断撤去します。

バルブ前後の配管を前もって組んでおきます。

追加部材は上写真で左から、バルブソケット(VP13A、1/2R)、ボールバルブ(黄銅、1/2R)、ニップル(黄銅、1/2R)。

まずは、金属管側(下写真で右側)をネジ(1/2R)で接合します。

塩ビ管側(上写真で左側)は継ぎ手代を考慮して既設の塩ビ管を切断しておきます。

今回のように両側に既設管がある場合、最後をどうやって繋ぎ合わせるかが問題になります。

両側が金属管だと厄介なのですが(ユニオンと呼ばれる継ぎ手部材を使用)、今回のように片側が樹脂管(塩ビ管)の場合は可とう性があるため少し無理をすれば接続できます。

バルブ箇所の施工完了。

上写真で左側のバルブ(上写真で朱色のハンドル)を閉め(右側のバルブは開)、連絡管側を施工していくことにします。

<続きます>