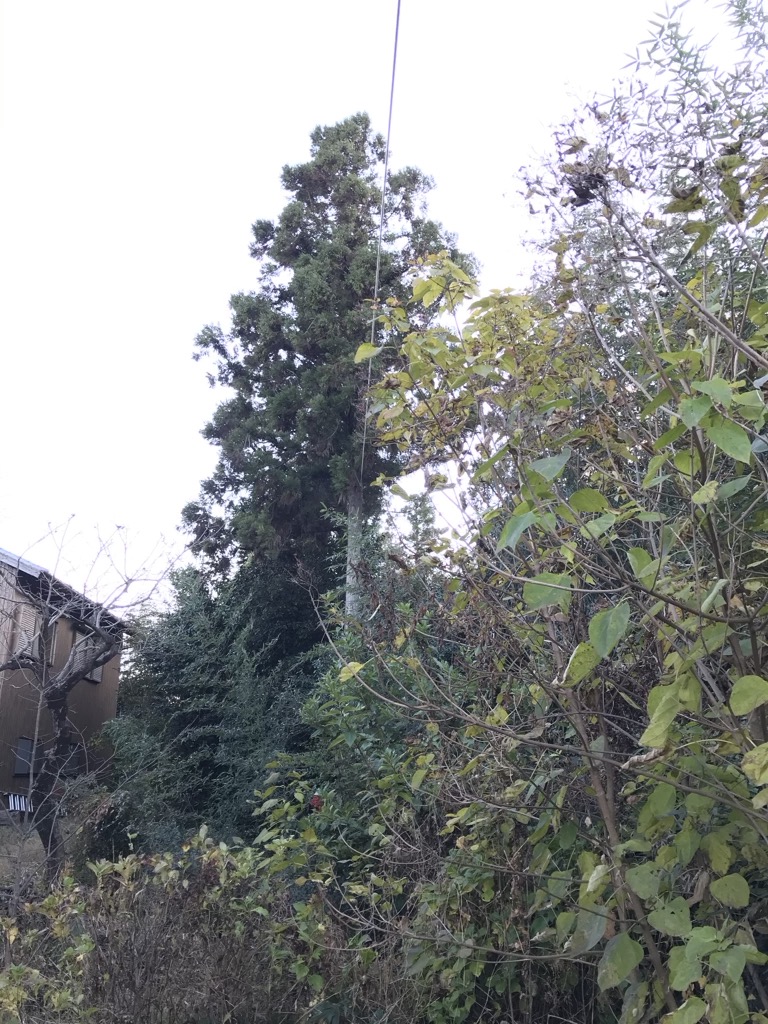

自宅の裏(西)にあるスギの木(樹高19m)を伐採すべく、前回、その準備としてスローラインを設置するところまで行いました。

そして、翌週末(新月期に入っています)。

天気良好、風もなく、伐採日和です。

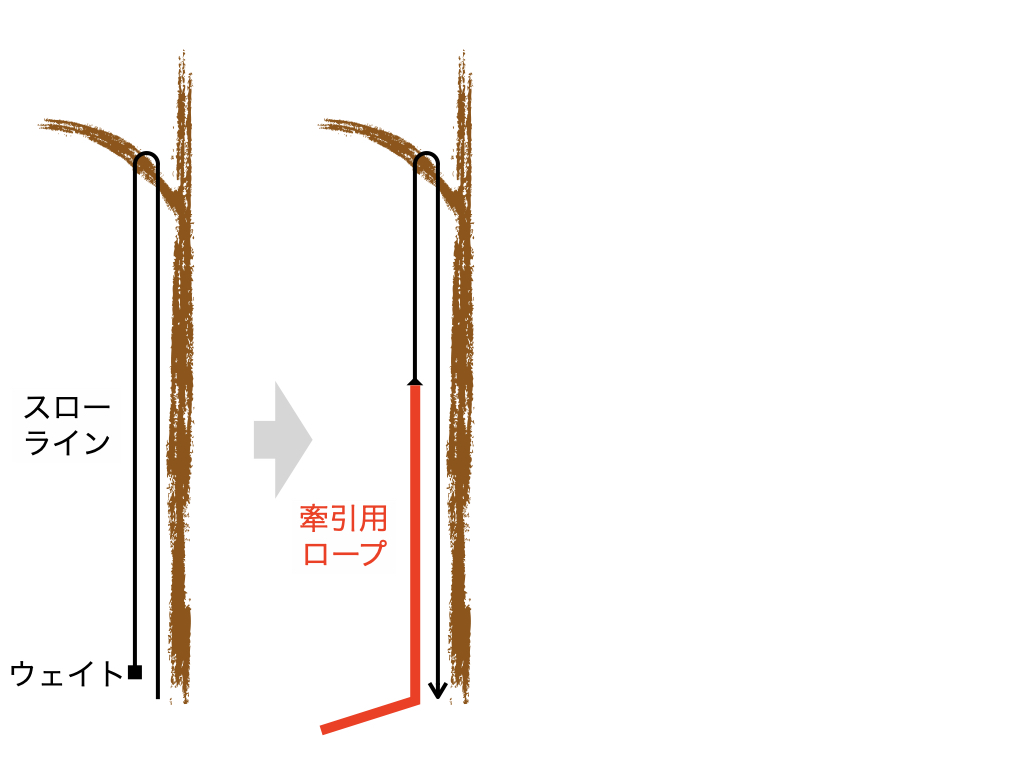

まずは、前回設置したスローラインを利用して牽引用のロープを木に掛けます。

手順としては、スローラインの一端に取り付けられているウェイトを外し、牽引用ロープをつなぎます。

そして、スローラインのもう一端を引き寄せていけば、スローラインと牽引用ロープが入れ替わることになります。

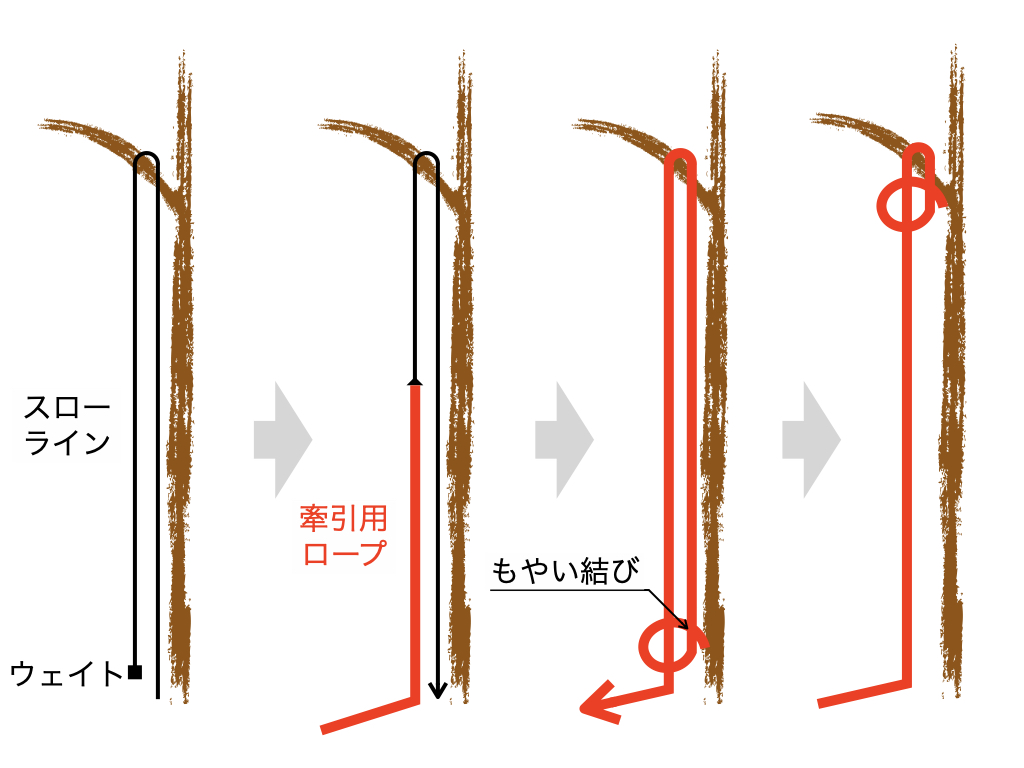

次に手元に降りてきた牽引用ロープからスローラインを外し、下写真のように引き手側のロープを通した形で輪っかを作ります(もやい結び)。

これでロープを引けば、結び目が上昇してロープを掛けた枝のところに結び目を設けられます(→ロープの延長が短くて済む)。

文章や図で説明するとややこしく感じますが、要は下写真のようにしたかったわけです。

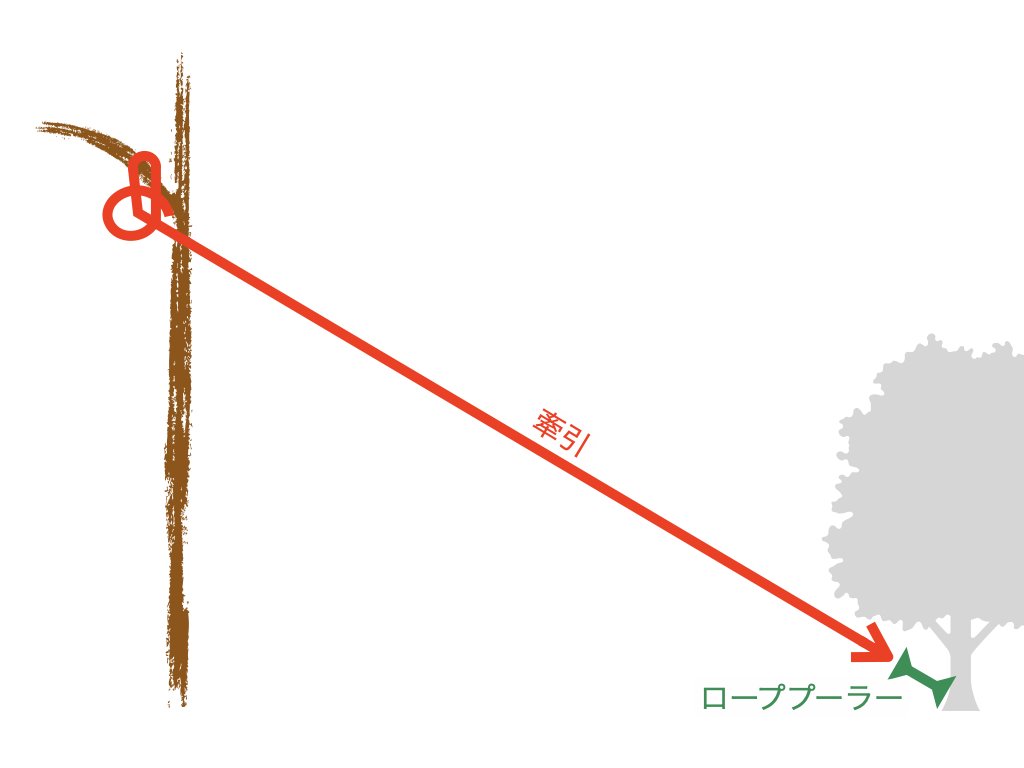

こうして掛けたロープを下図のとおりアンカーとする木(今回はカキの木)まで張り、ローププーラーで牽引できるようにしておきます。

今回伐倒するスギの木の樹高19mに対して、アンカーにするカキの木(下写真で朱色矢印)までの距離が40m以上ありますので、少なくとも牽引時に下敷きになることはありません。

この時点でロープに張力を与えておきますが、過度に張るようなことはしていません。

張ったロープを目印にして伐倒方向及びその周囲の状況を再確認します。

上写真で左下にあるアジサイが巻き込まれますが止むを得ません(右の茂みは雑木のアカメガシワ)。

それでは伐倒開始!

まずは受け口を作ります。

これで倒れる方向が決まりますので、慎重かつ正確にカットします。

受け口の深さは直径の1/3、角度は45°にしています。

問題ないことを確認したら、反対側から追い口を切ります。

直径が40cm以上あるのに対し、私が所有しているチェンソー(ゼノアGZ360EZ)は13インチ(35cm)モデルのため両側から切っています。

ツル(直径の1/10)を残すところまで切り込んだら退避。

そして、ローププーラーを使って牽引すると地響きとともに倒れました。

無事伐倒できてひと安心です。

今回ほぼ狙い通りに伐倒できたものの、偶然かもしれません。

切り株をチェックし、ちゃんと受け口や追い口を切れていたかチェックしておきます。

直径は42cm。

これに対して受け口の深さは13cmで、ほぼ正確です。

ツルも問題なく効いています。

ただ、厚さが6〜7cmあります。

今回はロープで牽引するため大きくできましたが、通常は4cm(直径42cmの1/10)まで切り込む必要があります。

そこまで切り込むのは大きい木ほど怖く感じるもので、今回ロープで牽引しながら伐倒して良かった感じます。

2本目(下写真で朱色矢印)も同様にロープで牽引しながら伐倒します。

伐倒完了。

切り株を確認すると、こちらは直径32cmと最初のものに比べるとひと回り小さいです。

そして、3本目も同様して伐倒。

これで3本のスギの木の伐採が無事完了しました。

とりあえず、この状態で3ヶ月以上放置して葉枯らし乾燥(自然乾燥)させる予定です。

その後、枝払い、そして樹皮を剥ぐつもりです。

樹皮の杉皮については、昨年に作った薪棚(第3号)の屋根材として使いたいと思っています。

現在、屋根は下写真のとおり防水材(アスファルトルーフィング)を張っただけ状態です。

果たして杉皮をうまく剥いで、屋根材としてうまく張れるものでしょうか??