フリマアプリで購入したジャンク品(不動)のスライド丸ノコを修理することにし、前回、電源コードの断線を修復しました。

それでとりあえずは動作するようになったものの、ブレーキが全く効いておらず、スイッチを切ってもしばらくチップソーが回転し続けます。

こうした電動工具のブレーキは、スイッチを切ったあと惰性で回転するモーター(発電機)により発生する電気エネルギーを奪う形で実現しているようです。

確かに以前ルーターを修理した際に確認したスイッチ(下写真)もそのような形のもの(3路スイッチ)になっていました(ブレーキ作動時、図でモーター側の1と2を短絡)。

このときスイッチを分解したのですが、接点(下写真で朱色矢印)にカーボンが付着して接触不良になっていました(これが原因でルーターは不動になっていました)。

このときのことが頭にあり、今回のスライド丸ノコもスイッチにカーボンが付着しており、それが原因でブレーキが効かなくなっているのではないかと「推察」します(最近、政治家や官僚が「推察」と言うのをよく耳にしますが、永田町界隈で流行っているのでしょうか?)。

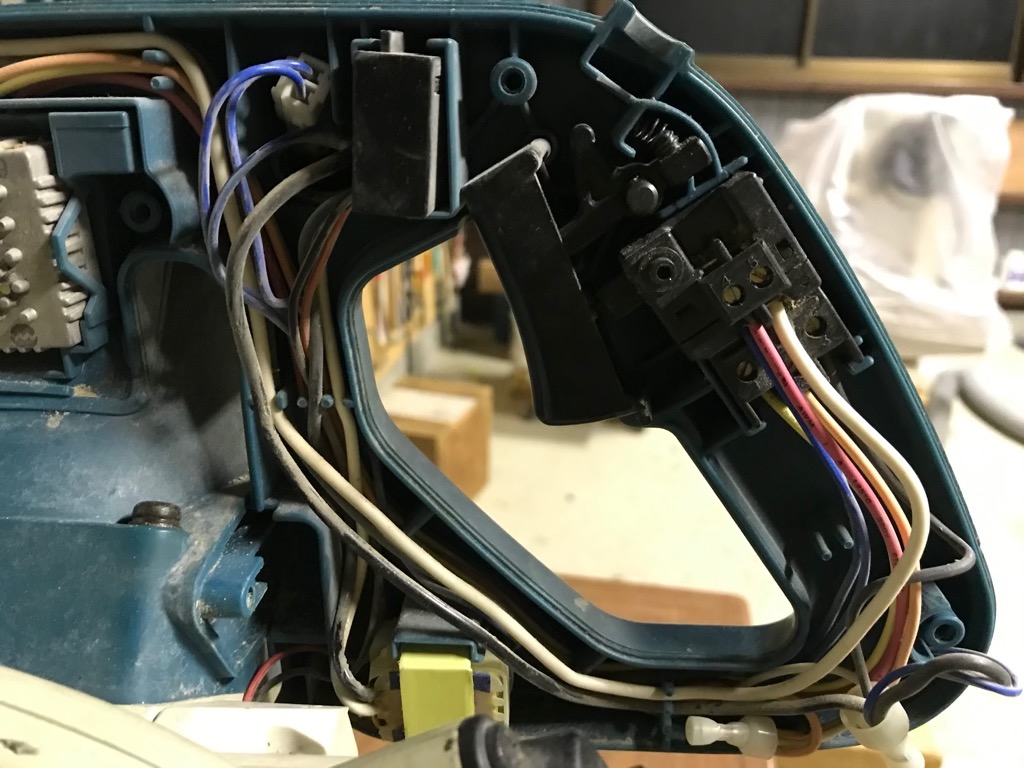

スイッチ(下写真で朱色丸印)を確認すべく、再度本体カバーを外します。

スイッチの回路図を確認すると、やはり3路スイッチになっています(「SATORI」とあるのは「悟り」ではなく、メーカーの「佐鳥電機」)。

回路図で3、5が電源側で、1、2、4が負荷側です。

そして、スイッチOFF(ブレーキ作動)で1と2の接点が閉じることになります。

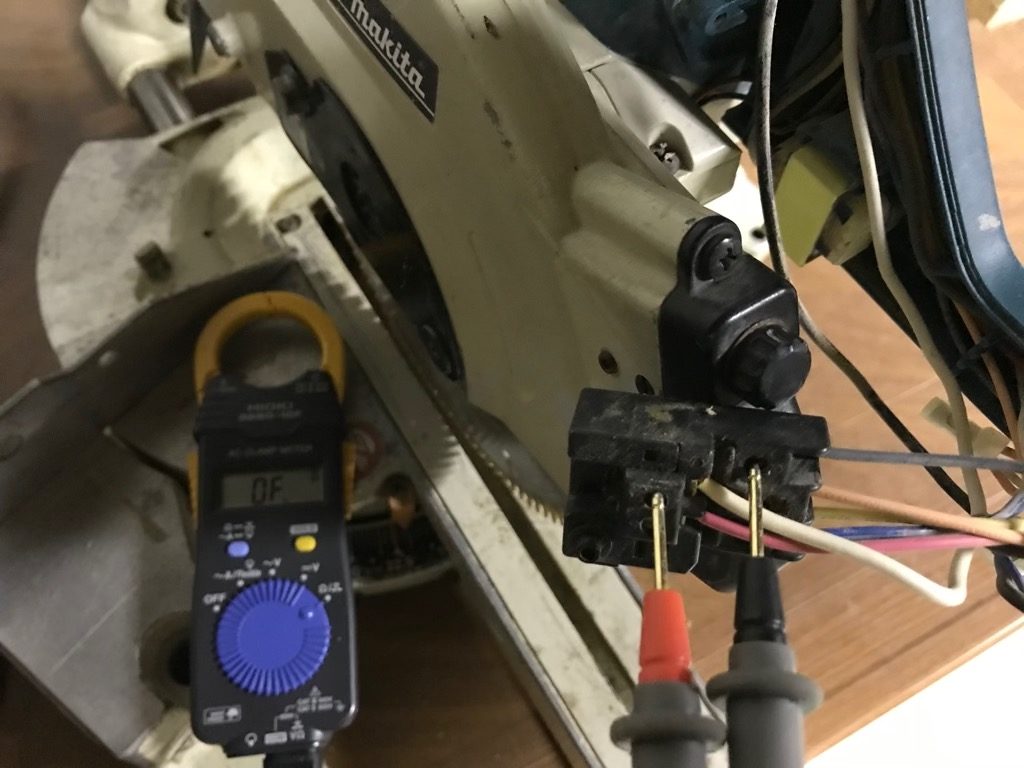

まずはスイッチONにして端子1と2の間の導通をテスターで確認します→導通あり。

ここで導通がないとブレーキ自体が壊れていることになりますので(モーター側にあるブレーキ用コイルが断線)、ひと安心です。

スイッチを外し、OFFの状態で端子1と2の間の導通を確認すると導通あり。

予想では導通がなく、それが原因でブレーキが効かないはずですが・・・。

一応、スイッチを分解して接点の状態を確認します。

カーボンが付着して黒くなっているものの接触不良とまではなっていないのでしょう。

とりあえずカーボンを落としてスイッチを元通り組み立てたものの、一体、ブレーキが効かない原因は何なのか??

ブレーキ用コイルやスイッチに問題はありませんでした。

ほかに原因を思いつかず、ネットで調べてみたところ「カーボンブラシとコンミテータ(アマチュアの一部)との接触不良により生じることもあり、コンミに損傷がないかどうか確認すべし」との貴重な情報が!(本当にネットには助けられます)。

ここまで来たらモーターも分解です。

コンミテータ(上写真で朱色矢印)を確認すると目立つ傷等はなく、特段問題ないようです。

もし損傷があった場合はアマチュア一式(1万円程度)交換です。

そのような事態は避けられたものの、またもやブレーキが効かない原因が不明に・・・。

とりあえずアマチュアを外したついでに点検、掃除を行っておきます。

モーター軸の両側についている軸受用のボールベアリングはスムーズに回転し、まだ交換しなくても良い感じです。

モーター軸の片側はギヤ(上写真でネジ状のところ)になっており、下写真の主軸に回転を伝えているようです。

ケース内に大量のオガクズが付着しているため、こちらも清掃しておきます。

綺麗になったものの、ブレーキ不良については何も解決していません。

再組み立て後、とりあえず動作させみると、どういうわけかチップソーの回転が止まる寸前(だけ)ブレーキがキュッと効くではありませんか!?

ひょっとして、モーターを分解する際にカーボンブラシを一旦外したことでコンミとの接触が良くなった??

カーブラシの接触面も少し違和感があるため、新しいものを購入してきました(下写真で左2個が旧、右2個が新)。

カーボンブラシを新しいものに交換して動作させると完全にブレーキが効きます!

ブレーキ不良の原因はカーボンブラシだったわけです。

カーボンブラシは消耗品で、価格も500円程度ですので最初に交換しておけば良かったです・・・。

まあ、カーボンブラシの交換だけではブログ記事にできませんでしたので良しと言うことにしておきましょう(^_^;