前回、新たに購入したテレビ(19インチ。スタンドが欠品の訳あり商品)のスタンドを自作し、ミシンテーブル上に配置しました。

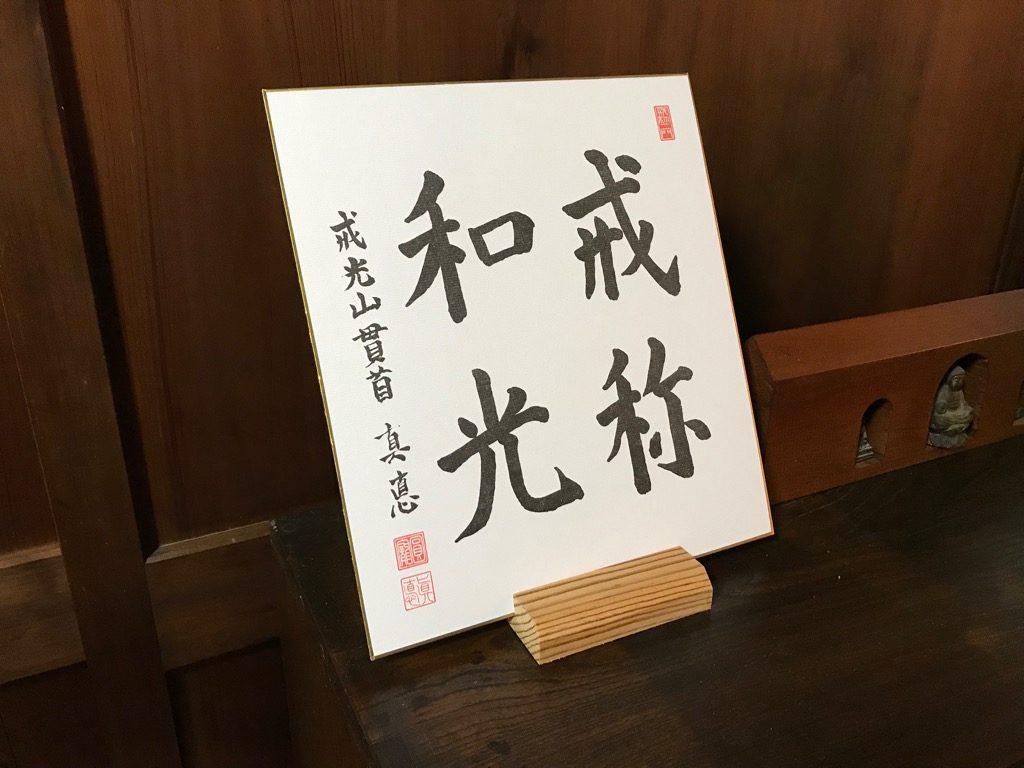

もともとミシンテーブルに置いてあったテレビ(36インチ)は畳の間に移し、そのテレビ台として古い文机を再利用することにしました。

この文机は、祖父が学生のときに勉強机として使っていたものです。

祖父(明治37年生まれ)が学生だったのは大正時代に当たりますが、この古机もそれとなく大正ロマンを彷彿させるデザインです。

ただ、残念なのは天板の傷が酷いことです。

この机が野口英世のような偉人のものであれば机の傷も苦学の痕跡になるかもしれません。

しかし、祖父はボンボンの道楽人だったと聞きますので、傷や汚れはヤスリで削るなどして無くしてしまいましょう^_^

ところで、亡き父も同じような勉強机を持っていました。

しかし、父の勉強机は倉庫に置いてあったため(祖父のものは土蔵内)、下部が虫にやられて使える状態ではなく、天板だけは工作の材料として使えるかもしれないと残してあります。

父は勉強には興味が無かったとみえ、天板については祖父のものより傷が少なく良好な状態です。

天板のサイズは同じぐらいですので、天板だけを父のものに取り替えると良さそうです。

祖父のものより良好と言っても、細かい傷が無数にあるうえ汚れてもいます。

そこで、傷が目立たない程度までサンダーをかけます。

サンダーがけにより塗装(摺り漆)が剥がれたことで、無垢の一枚板であることが良くわかるようになりました。

たかが子供の勉強机に、このような一枚板(幅約50cm)を使えるほど昔は太い木があったわけです。

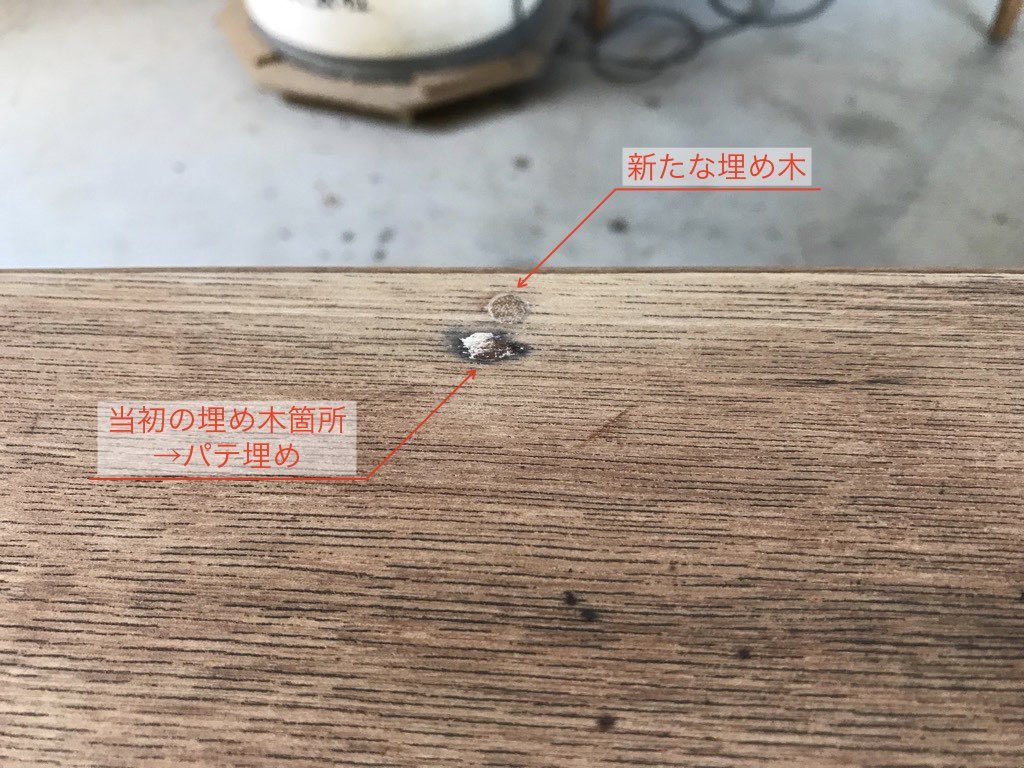

天板には小さい穴(釘を抜いた跡)がいくつかあるため、それらを木工用パテで埋めておきました(下写真はヤスリがけ前の状態)。

また、辺材部は虫喰いがあり、天板のサイズがひとまわり小さくなることを承知の上で4辺をカット。

カットした4辺を面取りするため、トリマーを使って飾り加工を施します。

こうして虫喰い部分をカットしたものの、それでも一部に虫喰い跡が残ります(これ以上のカットは、脚のサイズに対してアンバランスになってしまうため難しいです)。

パテ補修を試みるも、こうした場所はなかなかうまくいきません。

とりあえず、これで良しとします・・・。

パテは速乾性のためシンナーで濡らしながら作業しているのですが、シンナーで濡らしただけで木肌に毛羽立ちが生じているのが上写真でもわかります。

樹種は不明ですが、毛羽立ちがとても大きい樹種のようです。

仕上げの塗装は元々と同じく摺り漆にて行いたいと考えていますが、毛羽立ちが大きいため、この段階で一度柿渋を塗布して毛羽立ちを抑えることにします。

2年前に仕込んだ柿渋(上写真)を使ってみようと取り出してきましたが、少し色が薄いため市販のものと混合して全面に塗布。

生じた毛羽立ちを、乾燥後に軽くヤスリ(400番手)をかけて取っておきます。

父の机(天板)のほうの作業は一旦置いておき、祖父の机の作業に移ります。

まずは傷が酷い天板を取り外します。

下写真が取り外した天板ですが、裏面中央の隠れる部分は塗装されていません。

その境界部を見ると、多分「柿渋+摺り漆」で仕上げられているようです。

釘が錆びて効いていないところがありますので、この機会に打ち直しておきます。

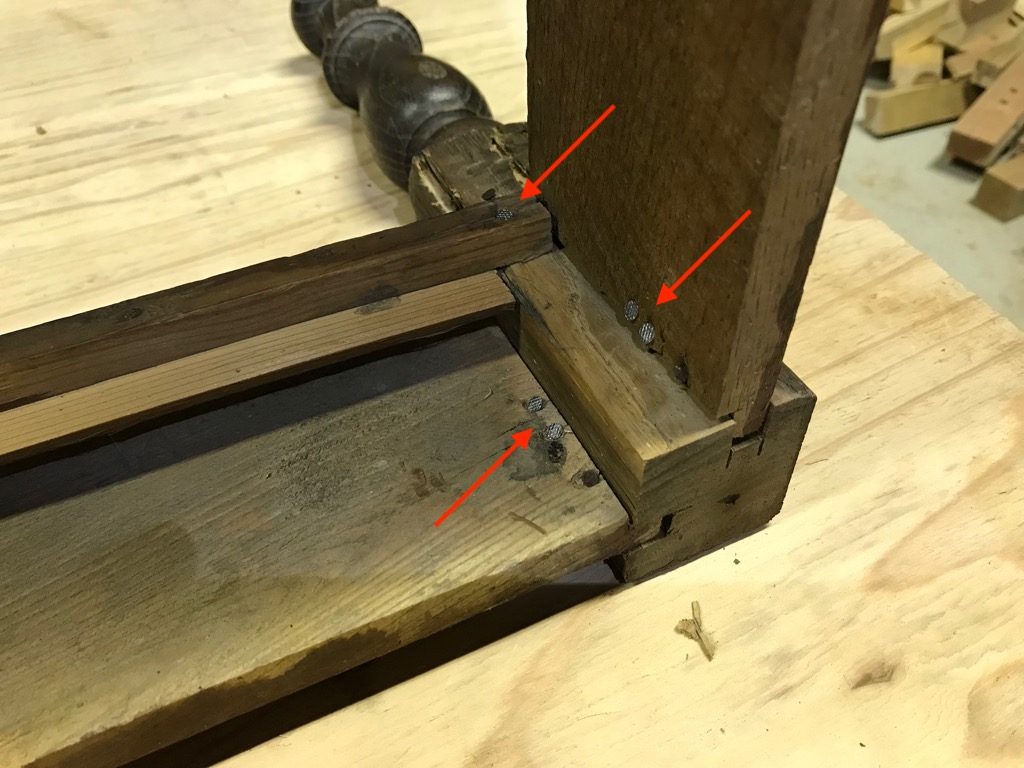

天板と脚とは釘留めにより固定されており、釘頭が表面に現れないように埋木が施されていました。

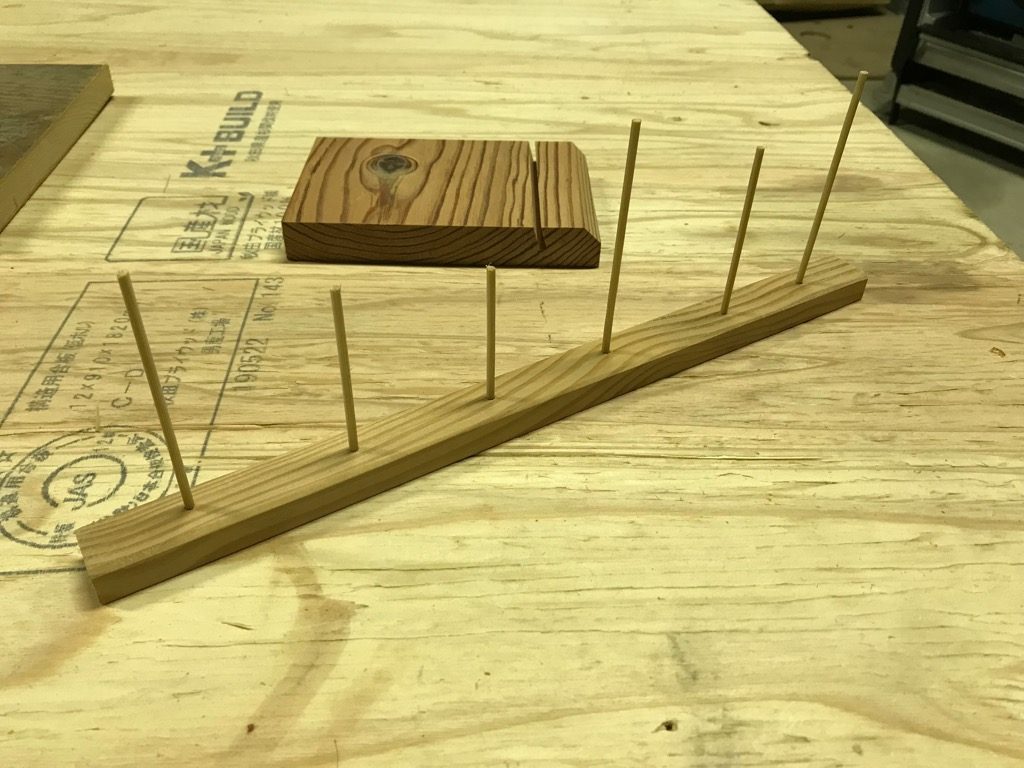

同じ方法で天板と脚を固定することにし、補修した天板に埋め木用の下穴(φ6mm)をあけます。

この下穴のなかに釘を打ち込んで脚と固定します。

そして、埋木として丸棒(φ6mm)を叩き込み、飛び出した部分をアサリ無し鋸を使って切り取ります。

ヤスリをかければ凹凸が無くなって、見た目も目立たなくなります。

パテ埋めしたところ(当初の埋木箇所)のほうが目立ちますね。

とりあえずこんな感じになりました(柿渋を塗布してあるため徐々に色がついてきています)。

天板の下には2つの抽斗がありますが、その取っ手が無くなっていたので、適当なサイズのもの(12×77×16mm)をホームセンターで買ってきて取り付けました。

ところが、抽斗を開け閉めしてみると閉める際に奥に入り込んでしまうことが判明。

取り外した天板の裏面を確認してみると、抽斗のストッパーなどの細工が施されています。

同じものを新しい材で作り直して取り付けます。

抽斗がスムーズに開閉してピタリと収まると気持ち良いものです。

あとは、塗装などの仕上げ作業です。