前回、土壁に生じていた亀裂や欠損箇所を補修したのち、壁全体に対して大直し(平面を出す)を行いました。

乾燥後、中塗り・上塗りを行なって壁を仕上げることになりますが、その前に床をどうするか検討しなければなりません。

と言うのは、壁と床(巾木)との間を埋める形で中塗りするため、中塗りすると床をさわるのが難しくなるからです。

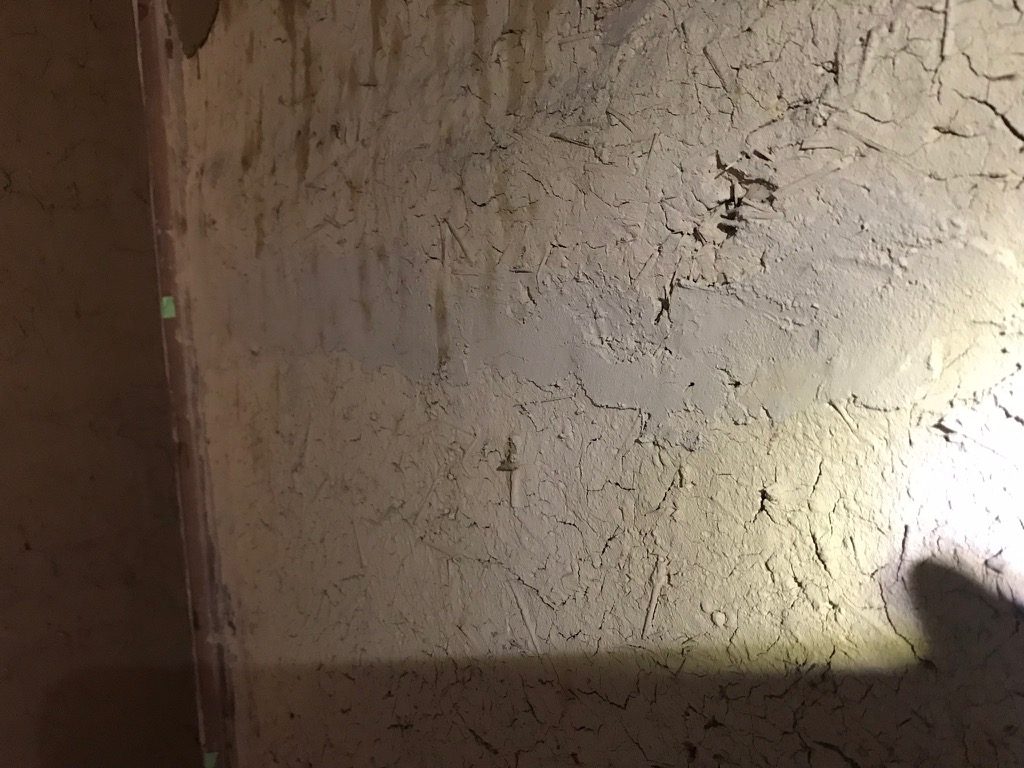

で、床の現状は言うと下写真のとおりです。

上写真は仏壇を移動した直後に撮影したもので汚れていますが、床自体はガタツキもなく、しっかりしています。

柱などの構造部分は4年前の改修工事において直してもらってありますので、掃除して柿渋を塗っておけば十分な感じです。

しかし、そもそも今回仏間の改修に着手したキッカケは床下換気口を設置するため仏間の床下に入りたかったのであり、これで床をめくらなければ本末転倒です。

それと他の場所の床は4年前の改修工事により新しくなっていますので、今回床をめくるついでに仏間の床も新しく作り直すことにします。

まずは床板(4分厚程度の薄板)を剥がします。

1寸2分の間隔で根太が入っています。

根太や根太掛けも取り外し、床下に降りられる状態になりました。

取り外した木材はボイラーの燃料として有効利用します。

上写真で左側のものは根太掛けとして使われていたものですが、製材で丸太から柱材など取った残りの端材をうまく利用しているのがわかります。

当時は製材も手作業で、それゆえに、このように無駄なく利用することも可能だったのでしょうね。

床下に降りて状態を確認します。

4年前の改修工事において取り替えた土台等の状態も良好でひと安心です(土台の色が朱色なのは、新材の檜に防虫・防腐の柿渋を塗布してあるためです)。

次に床下換気口の設置位置を検討します。

西側で土台の直上(上写真で「1」)が良いのですが、貫とのクリアランスが85mmしかありません。

φ100mmの換気口を設置しようとすると貫を切り抜くことになりますが、貫は土壁を支えている部材のため可能な限り避けたいです。

貫を避け、その上部(上写真で「2」)に設置すると換気口の位置が地盤高+430mmと高くなり、屋外側に設置予定の薪棚により遮られてしまいます。

どうしたものかと思いつつ北側に目を移すと、北面は貫の位置が高く、土台との間(上写真で「3」)に換気口を設置できるだけのクリアランスがあります。

風向きや建物の配置から本当は西面に設置したいのですが、仕方なく北面に設置することにします。

施工については、土壁がないため容易です。

設置箇所の透湿防水シート(下写真で白色のもの)をカッターナイフで切り、ドリルで中心に穴をあけます。

ドリルであけた穴を中心にして屋外側からコアドリル(φ110mm)で穿孔し(土壁のつもりでコアドリルを準備しましたが、壁板だけであればジグソー等で穿孔可能)、SUS製の丸型ガラリを取り付けます。

このガラリの屋内側には、換気口から雨水が浸入した場合でも土台にかからないように塩ビ管(換気用規格のSUパイプ)を取り付けおきます。

結局、仏間の北面に屋根裏換気口と床下換気口が設置されました。

SUS製の丸型ガラリは古民家と不釣り合いですが、裏手なので機能面と価格(丸型ガラリは1個1,000円未満と安価)を重視です。

床下換気口を設置できたので、床を作っていくことにします。

根太を組み、床板として杉の野地板でも張ろうと考えていたのですが、下写真の古材を使ってはどうかと思いつきました。

これは20年ほど前に解体した離れで床の間の床板として使われていたものです。

床の間に使われていた柱や角材は解体業者がほしいと言って持って帰ったそうですが、床板は不要だったらしく、亡き父が農作業にでも使おうと倉庫に置いてあったのです。

これを仏間の床板として再利用できれば、倉庫も片付いて一石二鳥です。

とは言え、問題はこのようなデカくて(3×6尺)重い材を私のような素人が扱えるかです。

このような板が使われる床の間の造作は大工さんでも棟梁級の方が行うと聞いたこともあります。

まあ、今の時代、普通であればとうの昔に捨てられていて当然のものですから、仕上がりはどうであれ再利用できればラッキーと言うぐらいの軽い気持ちで臨むことにしましょう(^_^)

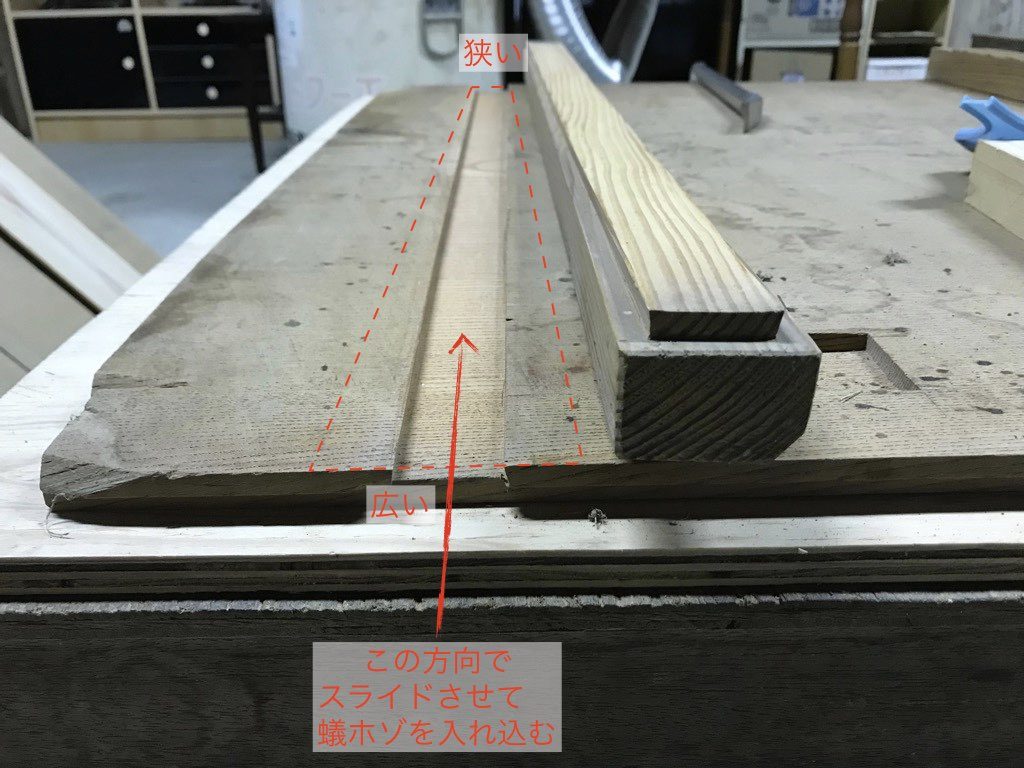

さて、この板の裏側には反り防止のために「蟻桟(吸い付き桟)」と呼ばれるものが入っています。

蟻桟は、板の幅方向に蟻(溝)を切り、その溝に対して台形をした蟻桟(ホゾ)を横からスライドさせる形で入れてあります。

その蟻桟のひとつが、どういう訳か下写真のとおり一部外れています。

叩いて入るものではありませんし、無理に外せば蟻桟や板が割れかねません。

やはり、蟻桟を入れたときの逆の手順で外したうえ、再度、入れ直すのがベストです。

私自身は蟻桟なんて高度な加工を行なったことがないのですが、木工入門書で「蟻溝は先細りになっており、蟻桟を横からスライドさせて入れていくにつれ締まるようになっている」と読んだことがあります。

と言うことは、溝幅が狭い方から蟻桟を押し出してやれば良いわけで、実際そうやってみるとうまい具合に外せました(こうした仕組みを知らなかったら間違いなくバールで無理やり外していたはずです)。

今度は溝幅が広いほうから蟻桟をスライドさせて入れ直せば復旧完了です。

反対の表面は汚れや傷がたくさんあるため、サンダーをかけて塗膜(拭き漆)とともに落とします。

サンドペーパーの番手は#60から始めたのですが、古材の欅は硬く、表面の塗膜が削れた後はほとんど削れていきません。

それでも#500の仕上げ段階になると良い感じになりました。

いくらサンダーをかけても下写真のような深い傷は残っています。

こうした傷は木工用のパテを使って埋めておきます。

パテの乾燥後、サンドペーパーで研ぎ落とせば平滑に仕上がります。

幅3尺(約90cm)で木目が緻密と言うことは、相当な樹齢の木だったはずです。

仏間の広さに対して板のほうが若干大きいため、丸ノコで切って仏間の寸法に合わせます。

巾木で調整できるとは言え、柱部分の切り欠き部分など、正確に加工できているのか自信ありません・・・(こうしたところで一枚板は扱いにくいです)。

この板の板厚は機械製材によるものと違って場所によって微妙に異なっています。

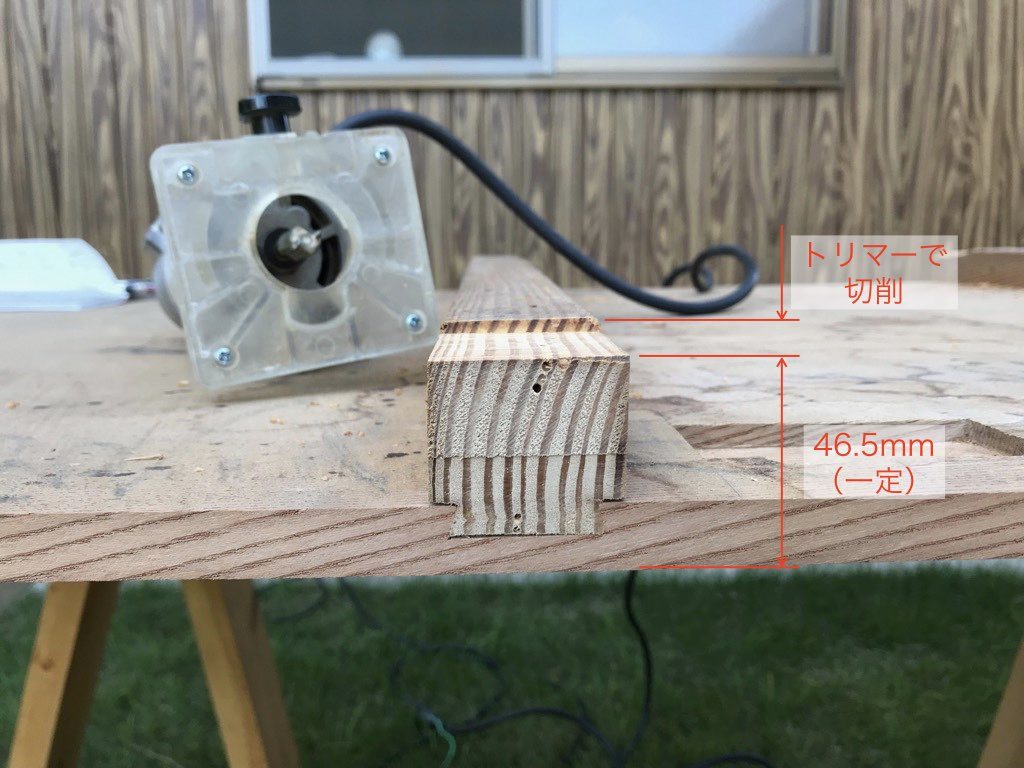

このままでは設置に支障がありますので、先の蟻桟(根太を兼用)の端部(根太掛けに載る部分)を削って高さが一定になるようにします。

加工は0.5mmの精度に収めたいところですが、トリマーを使えば素人でも可能です。

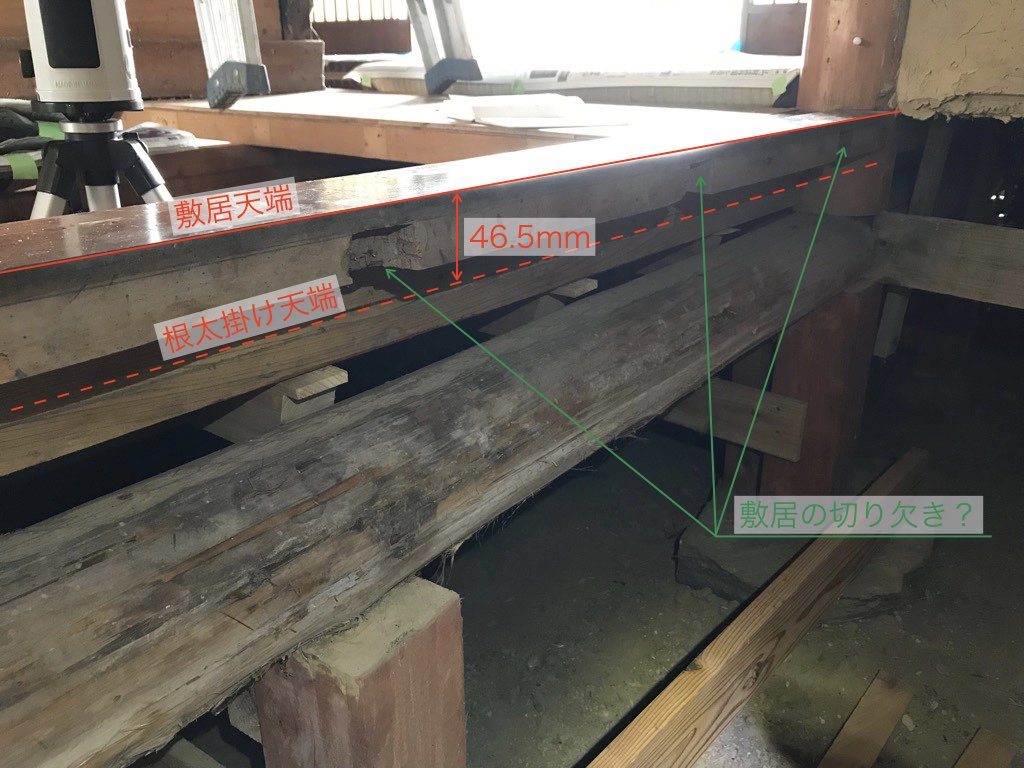

板厚によって切削量は異なりますので、それぞれノギスで正確な高さ(h)を測ったうえ切削量(=h−46.5)を求めて加工します。

切削量は上写真に記載のとおり0mm〜5.8mmと差があります(蟻桟の高さを含むため板厚の差はもう少し小さいです)。

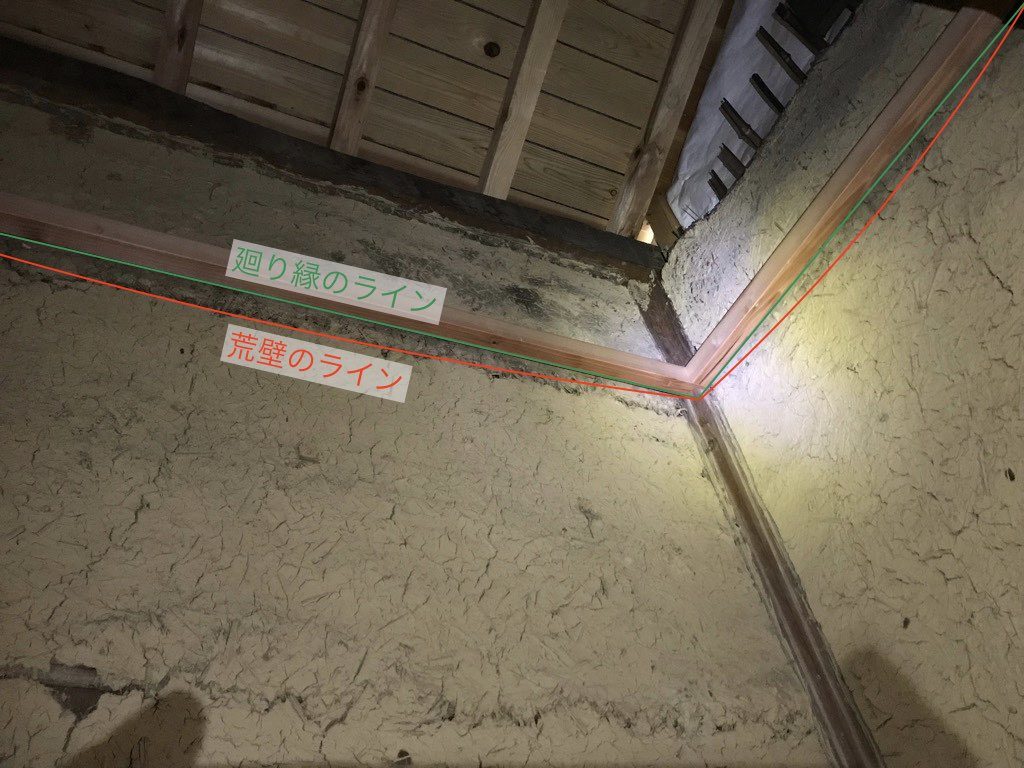

床板のほうは一旦置いておき、仏間側の作業に移ります。

床板には根太を兼ねる蟻桟が入っており、先に調整したとおり床板厚さ+根太高さ=46.5mmになっています。

床板の天端を下写真の敷居天端に合わせようとすると、敷居天端から46.5mm下がったところに根太掛けを設置すれば良いことになります。

ところで、敷居には上写真で緑色矢印で示すとおり切り欠きがあります。

多分、ここには敷居が下がらないように支える部材が入っていたような感じです。

そこで、根太掛けを設置する前に端材を利用して取り付けておきます。

敷居の天端を基準にして根太掛けを設置。

根太掛けには、杉の間柱材(90×27mm)を用いています。

中間(@3尺)に束柱を設けます。

同じレベルで反対側(西側)にも根太掛けを設置。

こうしてできた根太掛けに、先の一枚板を据え付ければ床のできあがり・・・

のはずなのですが、実際には床板は重いわ、三方の壁との間に手を入れるスペースも無くて苦戦・・・。

なんとか入ったと思えば、床板のサイズが少し大きかったようで手前側が敷居に載った状態です。

下写真で柱部分の切り欠きのサイズが小さかったようです。

修正して無事据え付けられました。

上写真を見ると壁との間に隙間が生じていますが、この隙間については今後設置する巾木により隠れるので問題ありません。

現時点で確認しておくべきところは敷居との取り合いです。

敷居の反りにより僅かに隙間があるところもありますが、素人工事なので合格と言うことにしておきましょう。

今回の作業により古く汚れていた床が、欅の一枚板の床に変わりました。

<ビフォー>

<アフター>

床板(欅、塗装無し)と敷居(桜、摺り漆仕上げ)との見た目の違いが大きいですが、最終的には床板も摺り漆で仕上げたいと考えています(以前、文机の再生で摺り漆に初挑戦しましたが、実はこの予行練習を兼ねていたのです)。