前回、壁の中塗りを行うとともに、新材で作り直した天井の廻り縁などを塗装(オイルステイン)しました。

廻り縁の塗装ができたことから天井板を張ることにします。

天井板(羽目板)自体は、ひと月程前に柿渋を塗布し、発色を促すため日差しの当たるところに置いてあります。

下写真で左側の未塗装のものと比べると、ひと月の間にかなり発色したのがわかります。

杉の白太材と言うこともあって白木のままだと少しチープな印象を受けますが、同じ杉でも色がつくことで高級感が出るように思います。

これらの羽目板を天井裏側から廻り縁に対してビス留めして張っていきます。

最後は天井裏に身体を入れて作業できなくなります。

このため、ラスト2枚はビス留めせず、廻り縁にのせておくだけになります(ここが屋根裏点検口になります)。

そして、天井の完成です。

これらの羽目板はホームセンターで購入したB級品(処分品)で、長期保管に伴う結束の跡がありました。

結束の跡を目立たなくしようとプレナーにかけたり、柿渋を塗布したりしましたが、それでも跡は残りました。

ちなみに仏間の前の天井は檜の板が使われており、しかも無節で柾目と、今回のもの(杉、節・日焼け跡有り)と差が大き過ぎです・・・。

(天井板は4年前の改修工事において酢洗いしたため綺麗になりました。)

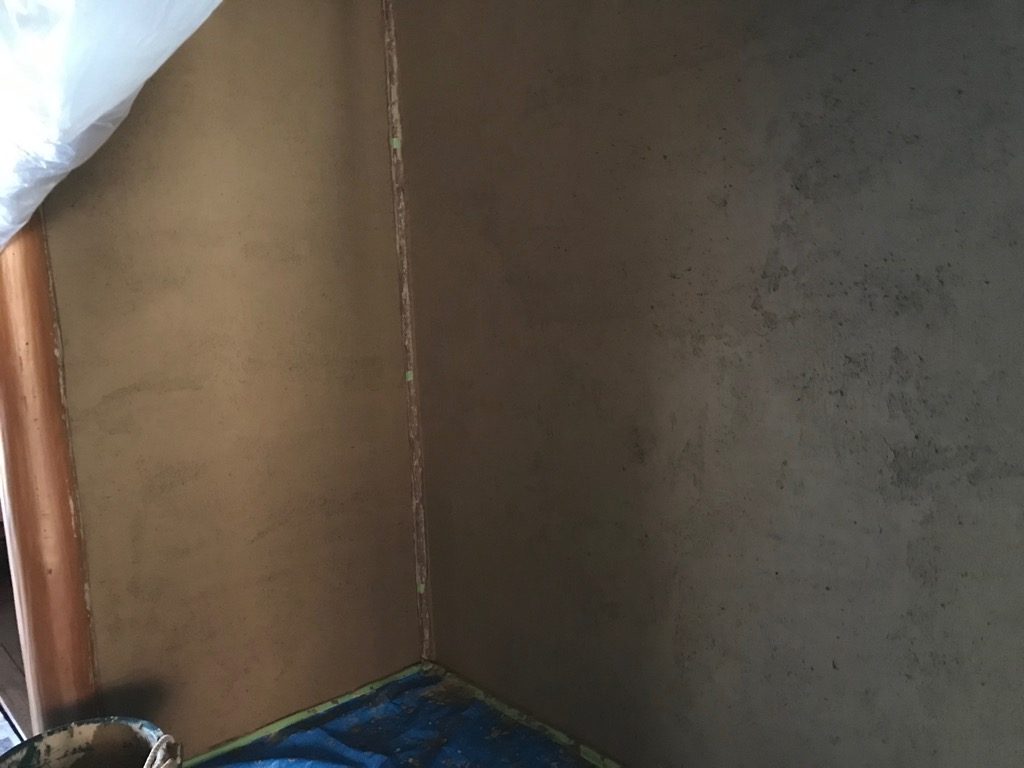

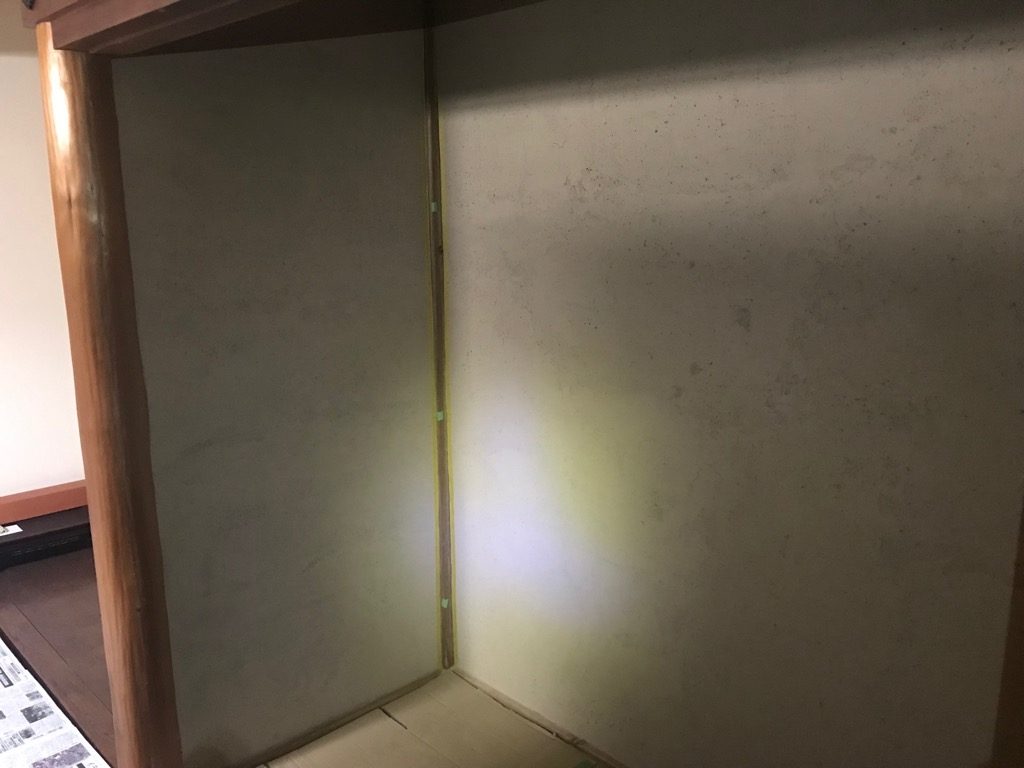

天井ができたことから、次に壁を仕上げることにします。

壁の仕上げ塗り(上塗り)は他の壁と統一して珪藻土(キング鈴井商会「エコロジー」)を用います。

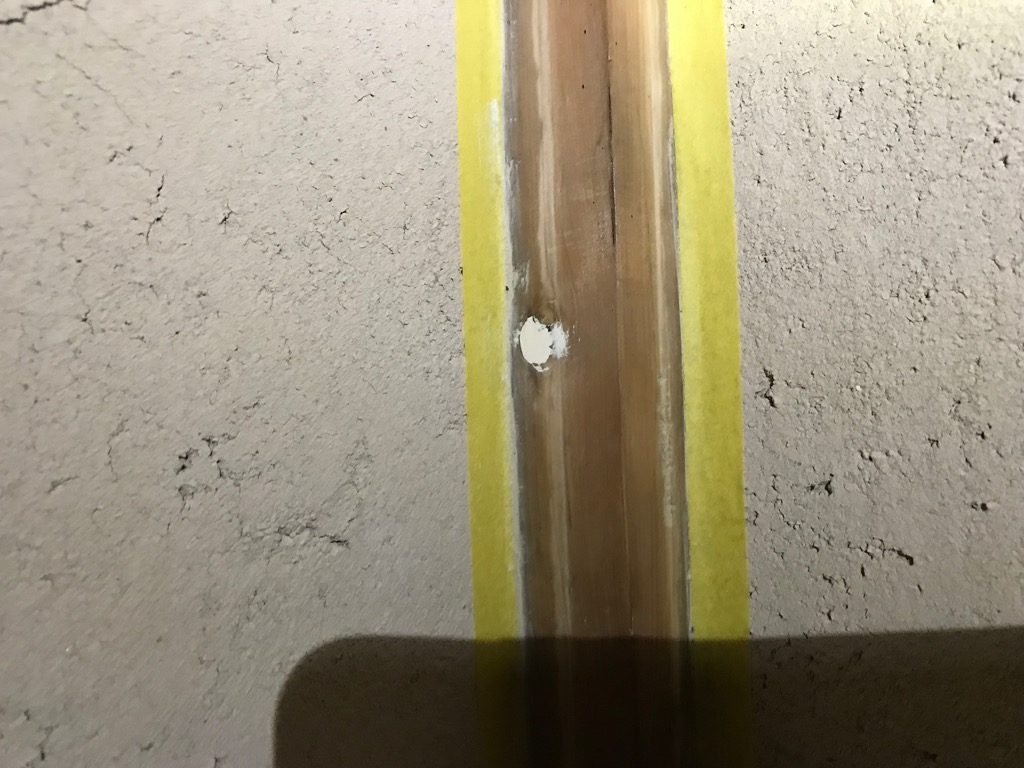

壁チリをマスキングテープで養生し(上写真)、仕上げゴテを使って塗っていくのですが、作業中も作業後の写真も撮り忘れてしまいました・・・。

壁が仕上がれば、次は床の仕上げです(下写真は壁を中塗りする前の時点のもの)。

床板は古材(20年程前に解体した離れの床の間の板)を再利用しました。

元々は摺り漆(拭き漆)で仕上げられていたのですが、傷や汚れが酷かったため再利用するに際して漆の塗膜とともに削り落としています。

せっかくの欅の一枚板ですので、当初と同じように摺り漆で仕上げることにします。

摺り漆の方法については、以前に文机(下写真でテレビ台として利用)を再生した際に記載したとおりです。

と言うことで、いきなり完成です。

漆の摺り込みは3回行なったところで良い感じになったため、3回で切り上げました。

3回だけでも、やはり漆の仕上がりは抜群で自ら施工しておきながら驚きです。

手前の敷居は桜で良い感じだったのですが、床が良くなったことで薄汚れてみえるようになりました・・・。

いずれにせよ、長年倉庫のなかで埃まみれになっていた古材が、仏間の床板として再生しました!

<Before>

<After>

これで仏間の改修が全て完了したことになり、仏間全体では下写真のとおりです。

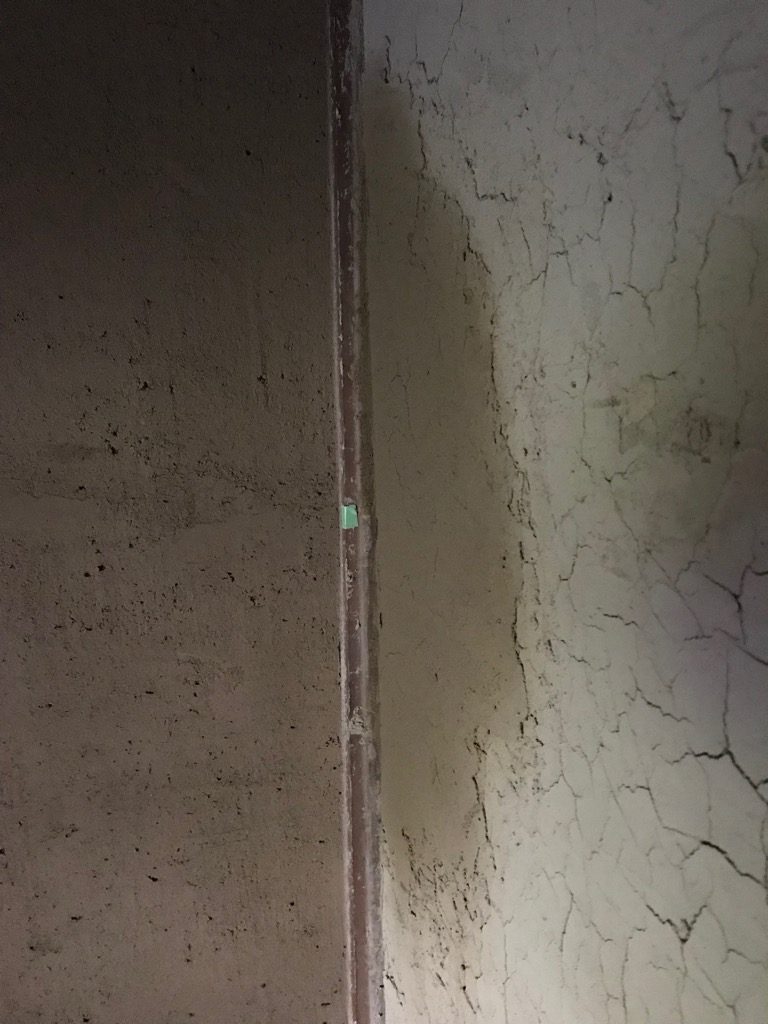

亡き祖母は生前、仏壇との隙間から汚れた荒壁が見えるのを嫌っていたのですが、その荒壁も補修→大紋直し→中塗り→上塗りと行うことで綺麗な壁に変身しました。

<Before>

<After>

ちなみに、この仏間に隣接して床の間(下写真で左側)があり、その壁は4年前の改修工事において本職の左官屋さんに今回と同じ珪藻土で塗り直してもらっています(元は繊維壁仕上げ)。

実際の施工レベルは雲泥の差なのですが、離れてみれば同じように見えますし、普通の人だと左官仕事に興味がない限り気づかないかもしれません。

仏間の改修が完了したことから、作業に伴い一時的に移動してある仏壇を仏間に戻すことになります。

しかし、予想外に仏間が良くなったこともあって、このまま戻すかどうか思案するようになってきました。

このまま戻せば、漆塗りの床板に傷がつきますし、せっかく綺麗になった壁も仏壇との隙間から僅かに見えるだけです・・・。

とりあえず仏壇は元に戻すことを考えて、長年の間に積もった埃やゴミを取り除いたうえ水拭き掃除をしてあるのですが、その現状は下写真のとおりです。

この仏壇は主屋(古民家)よりも古く、明治18年(1885年)に製作されたものです(134年経過)。

正面の塗装(漆)されているところは比較的マシですが、そうでないところはかなり痛んでいます。

亡き祖母が昭和40年代に仏壇屋さんに依頼して「お洗濯」をしてもらっているのですが、そのときには既にガタがきていたようで下写真のように補強がなされています(この補強材の厚さ分、仏壇が仏間からはみ出していたわけです)。

お洗濯の際、金色の彩色を施してもらったそうですが、その塗りムラが結構酷いため、素人でももっとうまく塗装できるのではないかと不満に感じていました。

実はガタツキや板の痩せにより下写真のように隙間が生じているため、本職でも平滑に塗装できなかったわけです。

このように状態の良くないものを、そのまま仏間に戻して良いものか・・・。

この機会に古い仏壇を処分して新しく買い替えると良いのかもしれませんが、仏壇屋さん曰く「今、一間幅の仏壇を作ると1,000万円近くかかる」とのこと。

迷うことなく買い替え案は却下、次に考えるのがお洗濯し直すことです。

しかし、お洗濯も数十万円かかるでしょうし、先のとおり本体自体にガタがあるため、お洗濯の効果も十分に得られなさそうに感じます。

いっそのこと、世間の流れに乗って我が家も「仏壇仕舞い」を行なう!?なんて考えも。

私自身、金ピカの仏壇なんて欲しくもありませんが、肝心の中身である仏の教えは大切にしたいと思っています。

そのような思いがあることもあり、戦国時代をテーマにした大河ドラマのなかで、武将が厨子に入った仏像を簡素な棚に安置し、戦さの日々においても礼拝するシーンが印象に残っています。

昔は、モノに関しては簡素でもココロは今よりも大切にしていたのかもしれません。

それに倣い、我が家の仏像も厨子に入っていますので、今回改修した仏間に棚状のものを設え、そこに御本尊や先祖の位牌を安置するようにするとシンプルで良さそうに感じます。

とは言え、私の思いつきだけで仏壇を処分してしまうわけにもいきませんので、1年ほど時間をおいて親族等にも相談して決めていければと思っています。

ところで、仏壇の正面に銅板のレリーフがあるのですが、今さらながら、その中心に菊の御紋が彫られていることに気づきました。

言うまでもありませんが、我が家の家紋ではありません。

我が家は先祖代々農民ですが、江戸期に庄屋をやっていたことから、明治の廃藩置県でお城の殿様が東京に移られる際に何やら拝領したと聞きます。

仏壇の製作時期が明治18年ですので、ひょっとするとこの紋章を拝領したのかもしれません。

余計なものを目にする前に、とっと解体処分すべきだった!?