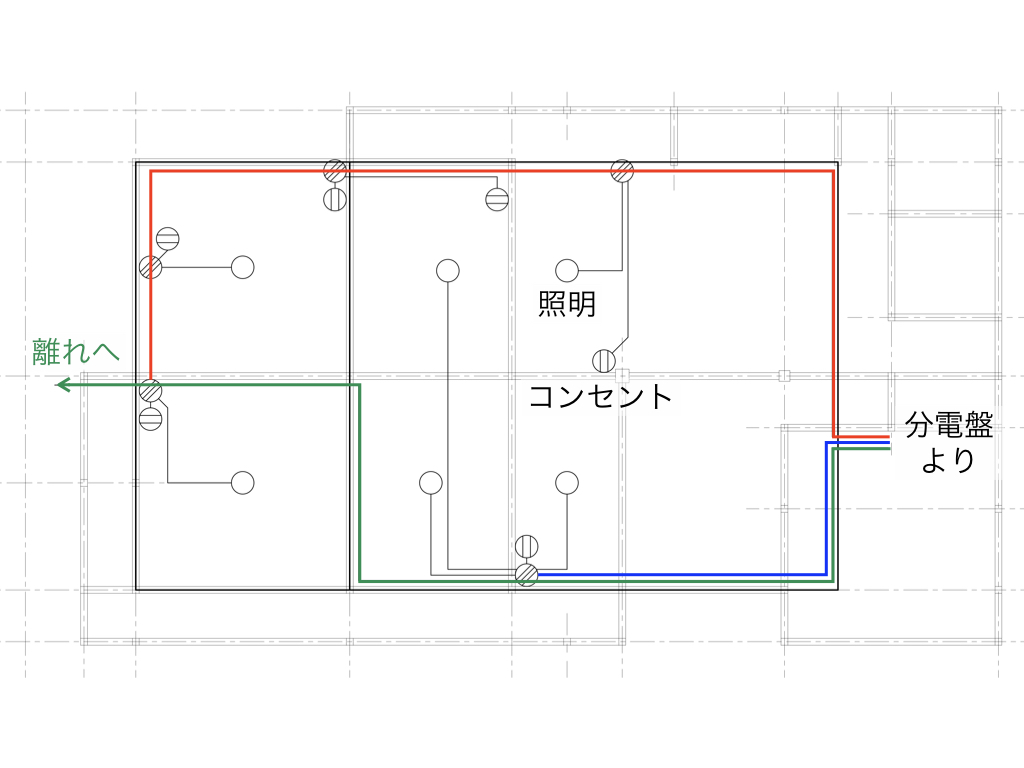

前回、ファンヒーターの電源をとるためコンセントを増設しました。

また、コンセントを増設したついでに、仮設状態だった電気ケーブル(厨子二階:屋根裏に配線)を本設しました。

配線がキチンとするとスッキリして良いものです。

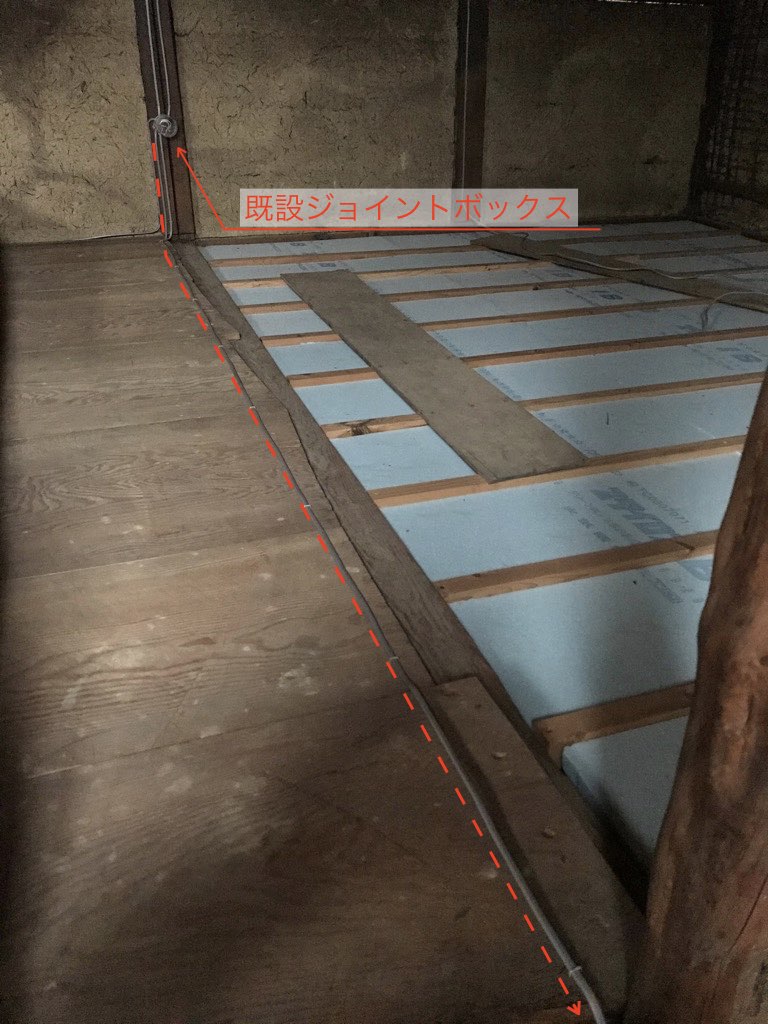

電気配線がある厨子二階(屋根裏)は壁や柱の煤汚れで見た目は悪いものの、自然光が射し込むとともに自然換気により空気が循環して気持ち良い空間になっています(生活空間ではありませんが)。

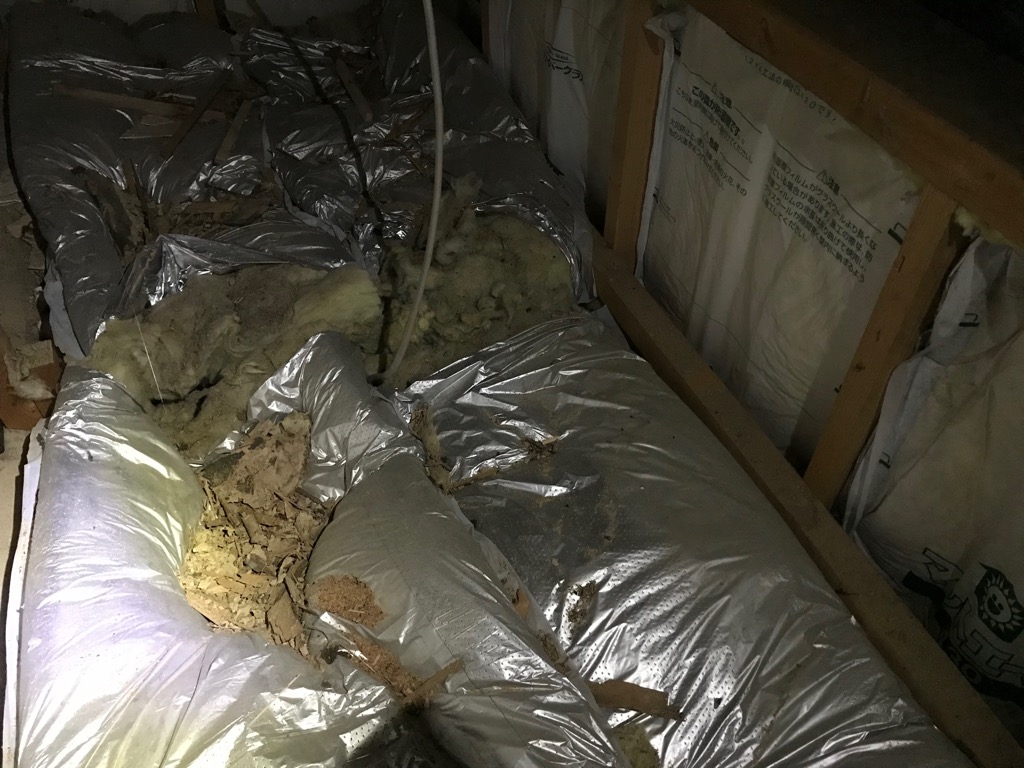

上写真で奥にある壁の向こう側にも建物(下屋)が続いているのですが、実は上写真の箇所とは対照的な状態なのです・・・(下写真が壁向こうの天井裏の状態)。

ここは20年程前にリフォームしたところ(主に水廻り部分)なのですが、そのときは屋根を直さないまま行ったため、その後に屋根(当時は土葺き)から落ちてきた土や粉塵、そしてネズミの仕業(断熱材のグラスウールを寝床にしていた!?)で無茶苦茶な状態になっています(工事は屋根や床下から始めて最後に内部の造作を行うべきだと今更ながら痛感します)。

造作の方法は現代住宅と同じで、居室側の壁や天井にはビニール製のクロスが一面に貼られていることから居室と屋根裏との間で空気の循環は一切なく、空気が淀んで雰囲気も悪い状態です。

このため、いつかは換気を図るとともに下写真のように複雑な電気配線をシンプルに整理したいと考えています。

ところで、上写真はトイレの天井裏にあたりますが、トイレも全面クロス貼りのためトイレ使用後の匂いが長く残ると家族の不満箇所になっています(自然排気の換気口はあります)。

強制排気する換気扇を付ければよいのですが、そのような対症療法に頼る前に根本な解決法として食事や生活を見直す契機になるのではないかと換気扇の設置には気が進まずにいました。

そのように思っていたのですが、トイレの換気扇を天井に設置して天井裏に排気するようにすれば(通常は屋外に排気)、居室と屋根裏との間で空気の循環が生まれるのではないかと気づきました。

と言うことで、トイレに換気扇を設置することにします。

換気扇は先述のとおり天井に取り付けますが、天井裏には断熱材のグラスウールが敷かれていて足の踏場がない状態です。

このため一旦、グラスウールを撤去して作業場所を確保します(この機会に集塵機で土や粉塵を吸い取って掃除しておきます)。

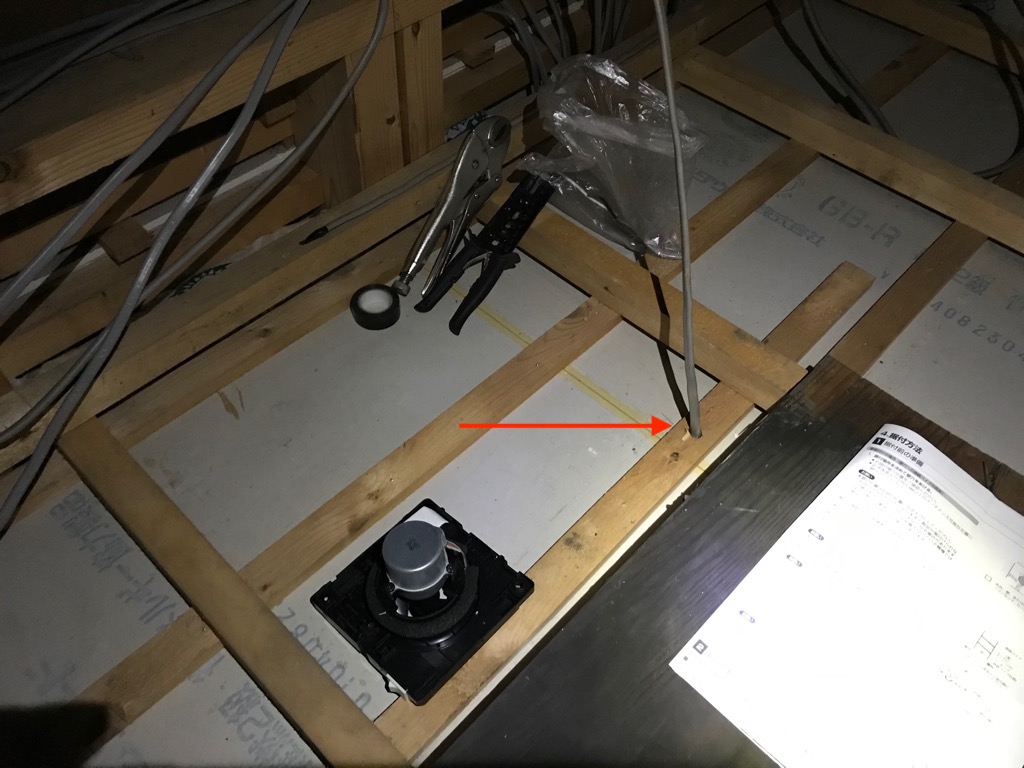

上写真で朱色矢印で示すVVFケーブルの先にトイレの照明器具が取り付けられています。

屋根裏側は野縁や胴縁材を使って照明器具や天井板(石膏ボード)を支持するため下地が組まれていますので、換気扇(上写真で黒色のもの:φ75mmパイプファン)の取り付けもそれらを利用すれば良さそうです。

換気扇の設置場所は下地がある箇所で、かつ照明器具よりドア側(上写真で手前側。奥側に自然排気の換気口あり)にします。

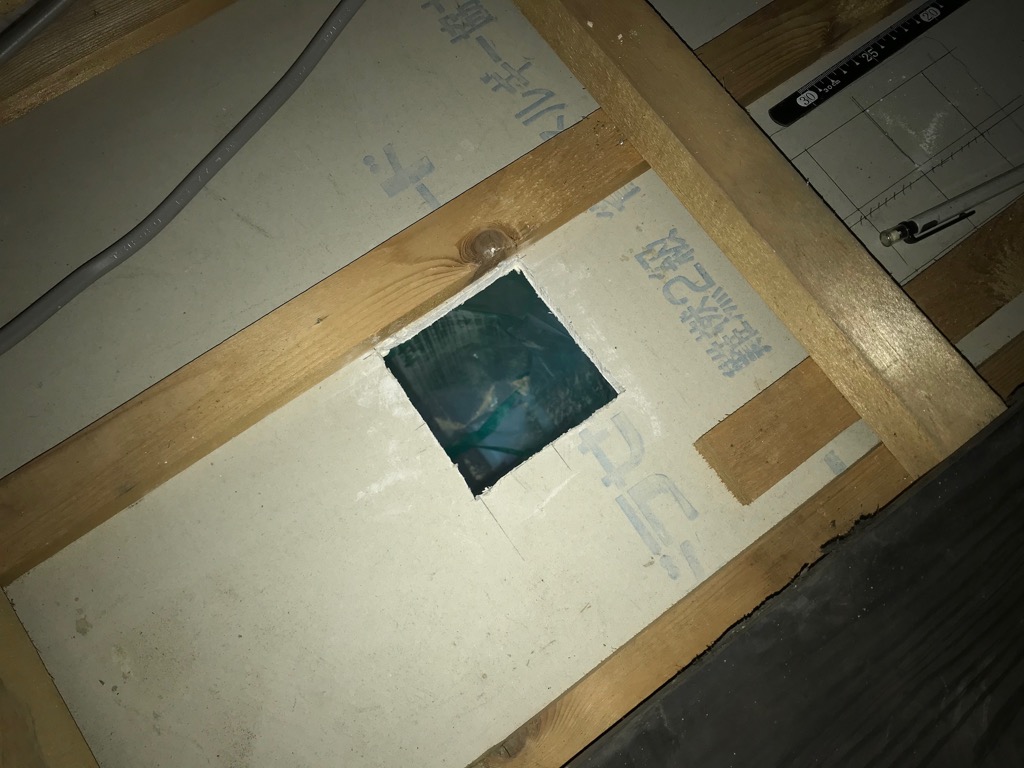

その位置に所定の寸法で開口を設けます(ボード用鋸を使用)。

天井裏から作業できるため、粉塵にまみれずに済み助かります。

居室側も切断箇所を囲うようにビニール袋をつけておきましたの掃除もせずに済みます。

換気扇を取り付ける前に、本体に電源をとるためのVVFケーブル(1.6×2C)を接続して天井裏に逃しておきます。

居室側から天井裏の下地(一部追加)に対してビス留めして取り付けます。

換気扇の電源は、天井裏で既設のVVFケーブルから分岐してとります。

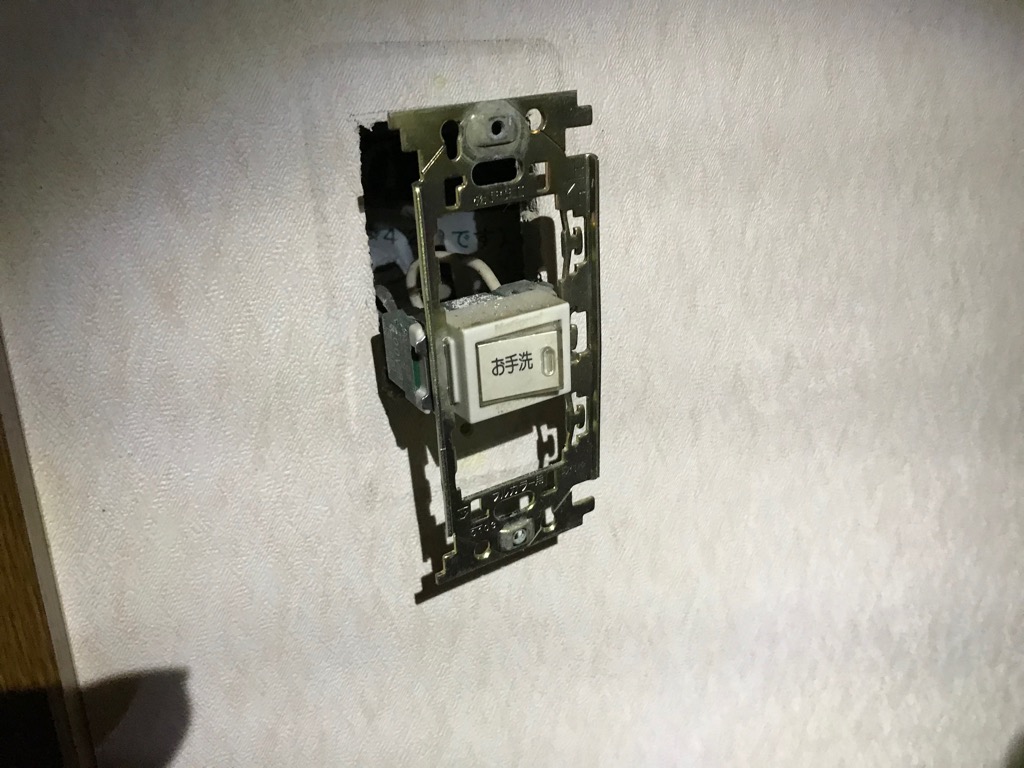

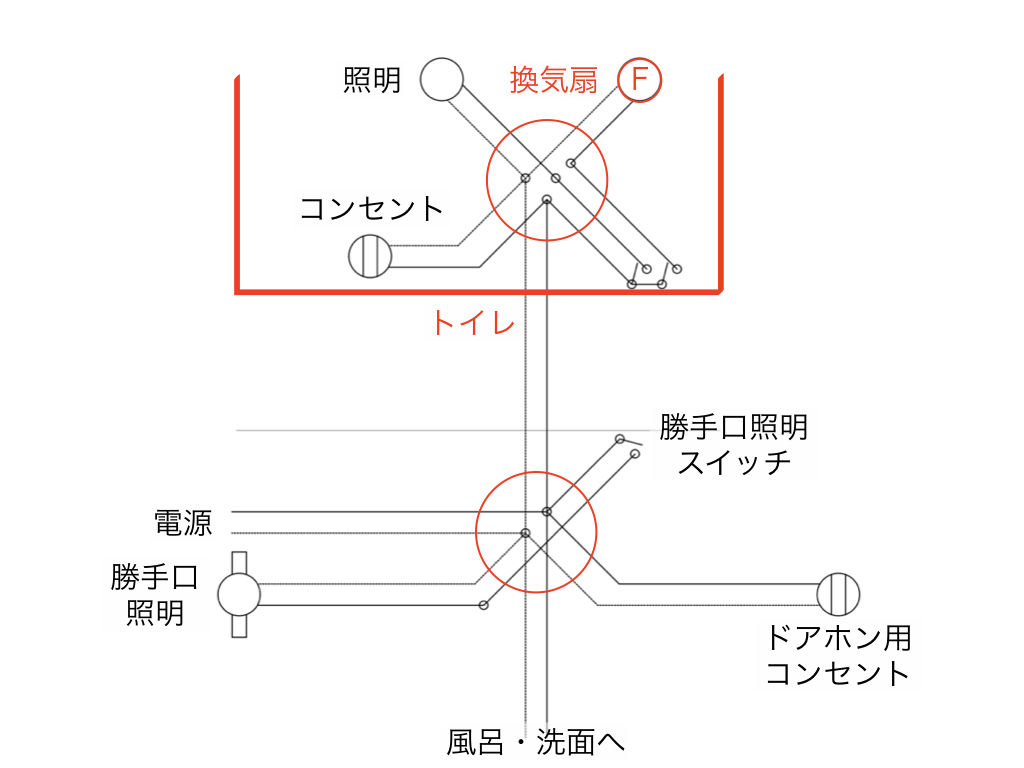

換気扇のON・OFFを操作するスイッチについては、壁に照明用のスイッチ(ボックス)がありますので、そこに増設すれば良さそうです。

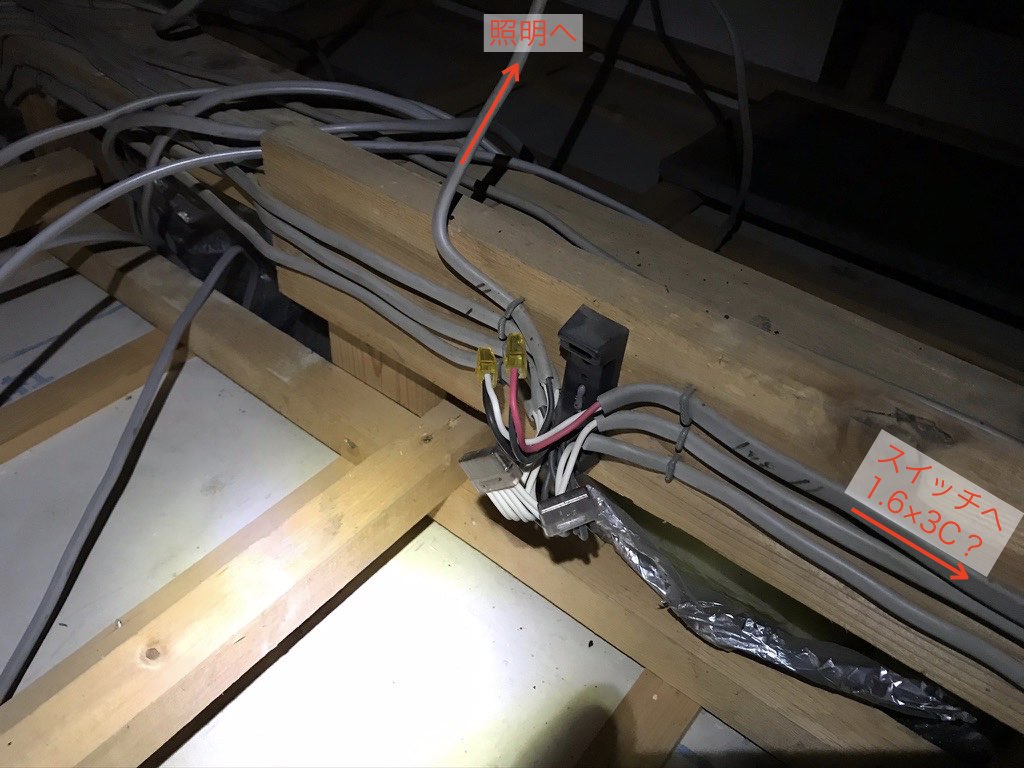

このスイッチの負荷(照明)からVVFケーブルを辿ると、天井裏にある下写真のジョイントボックス部に行き着きます。

そして、このジョイントボックスから先ほどのスイッチがある壁の中にVVFケーブル(1.6×3C)が降りていっていますが、不思議なのはスイッチが照明用1個にも関わらず3芯のVVFケーブル(1.6×3C)が使われている点です(通常なら2芯のものを使用)。

上写真をよく見ると、このVVFケーブルの表面に「I、Ⅱ」と記載され、ジョイントボックスを挟んで反対側にそれぞれ「Ⅰ」と記載されたVVFケーブル(何らかの負荷へ)と「Ⅱ」と記載されたもの(照明へ)があります。

どうやら、この配線でもうひとつ何らかの負荷の点滅を操作しているようです。

同じ壁でトイレの反対側に別系統(ブレーカーが別)のスイッチボックスがあり、それが怪しそうなので壁から外してみます(ホタルランプが点灯しているようにみえますが光の加減です^_^;)。

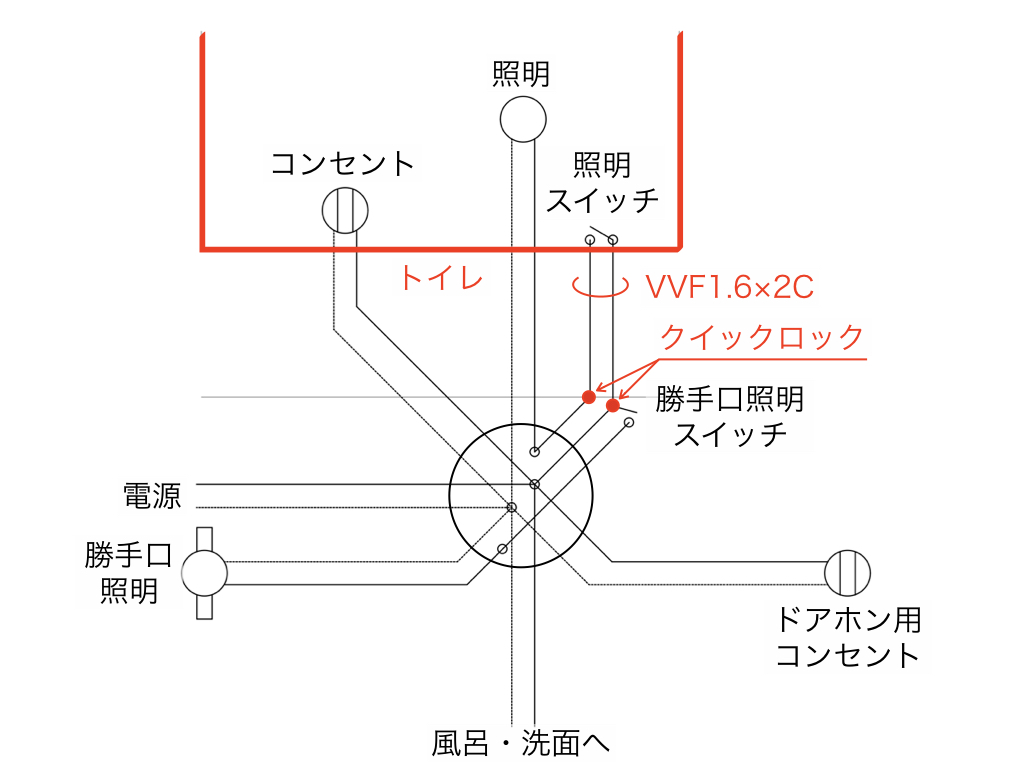

そうすると普通はスイッチボックス内では見かけないクイックロック(上写真で朱色丸印)が出てくるではありませんか!

この配線を調べてみると、先ほどの3芯のVVFケーブル(の内2芯分)が勝手口(照明)用のスイッチに繋がっており、残りの1芯分を別のVVFケーブルでトイレ側に送っているようです。

こうすると材料のコストを縮減できるのでしょうが、私のような素人(ペーパー電気工事士)は頭の中が混乱してしまいます・・・。

頭が混乱した状態で下手に換気扇用の配線を追加すればショートさせかねませんので、ここは一旦、複線図を描いて頭の中を整理することにします。

複線図は、実際の電線(心線)とその結線を表したものです。

初めて見ると訳がわからないように感じますが、基本的には電源に対して各負荷(照明等)を並列に接続してあるだけです(壁スイッチは非接地側の電線の途中に入れる)。

先に壁内からクイックロックが出てきて混乱してしまったところも上図のとおり書いてみると頭の中が整理されてスッキリします。

ただ、ここへさらに換気扇を追加すると電線が増え過ぎて私には手に負えなくなりそうです。

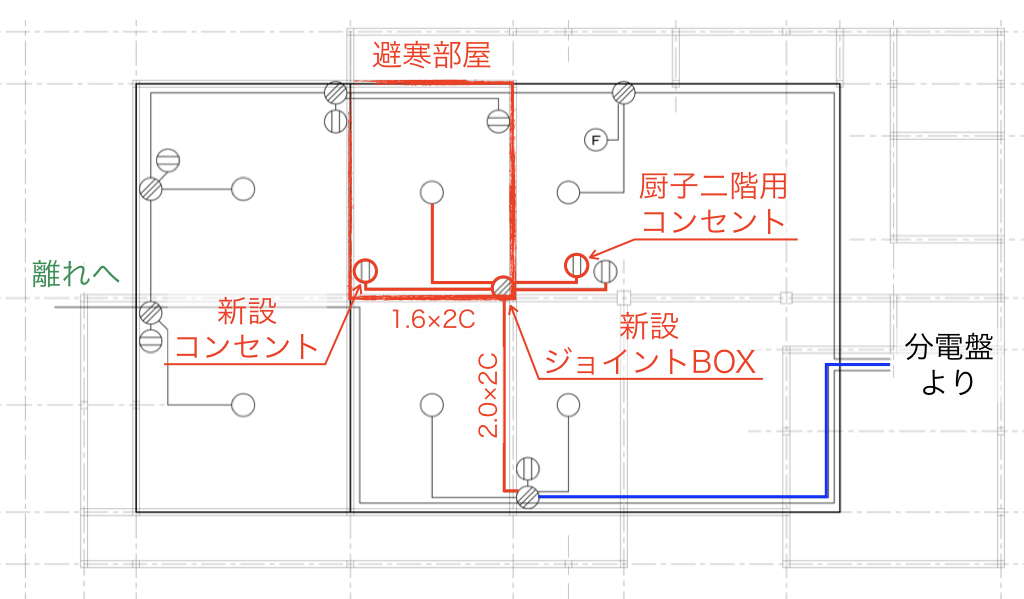

そこで、ジョイントボックス(下図で朱色丸印)を1箇所増やし、そこにトイレ関係のもの(コンセント、照明、換気扇及びスイッチ)をまとめることにします。

こうすると壁内でクイックロックを使うと言ったこともしなくて済みまし(心線1本分、不経済にはなります)、何よりジョイントボックスごとの構成がシンプルに分かりやすくなって良いと思います。