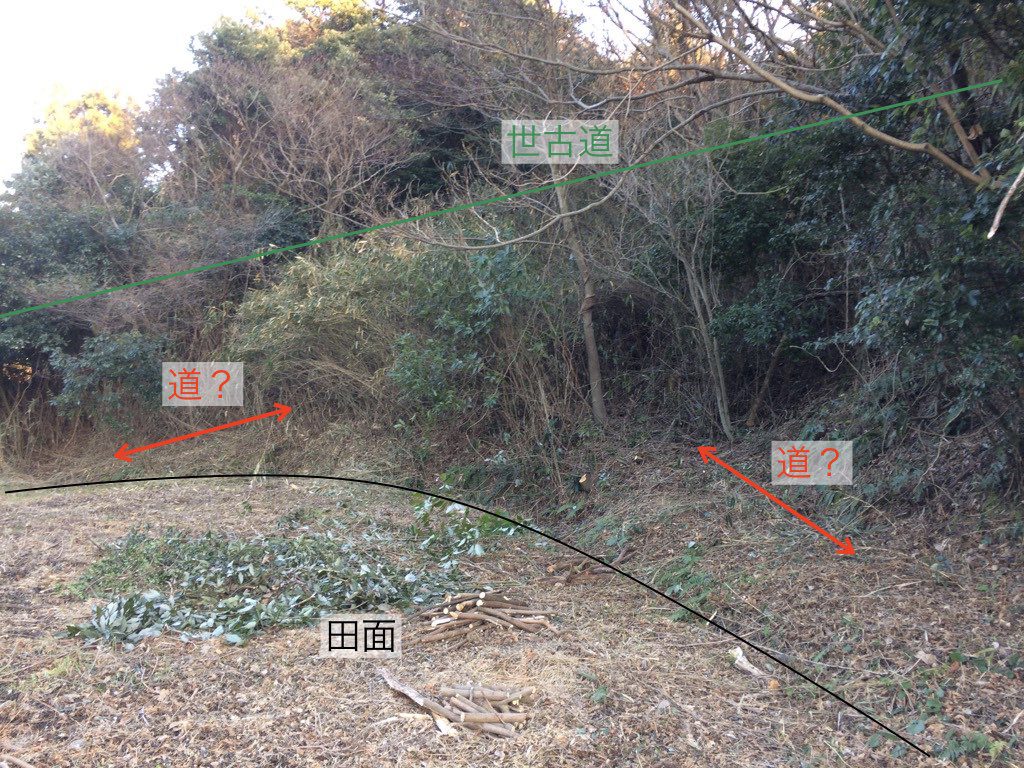

その結果、倒れている竹がなくなり、幾分スッキリしました(下写真)。

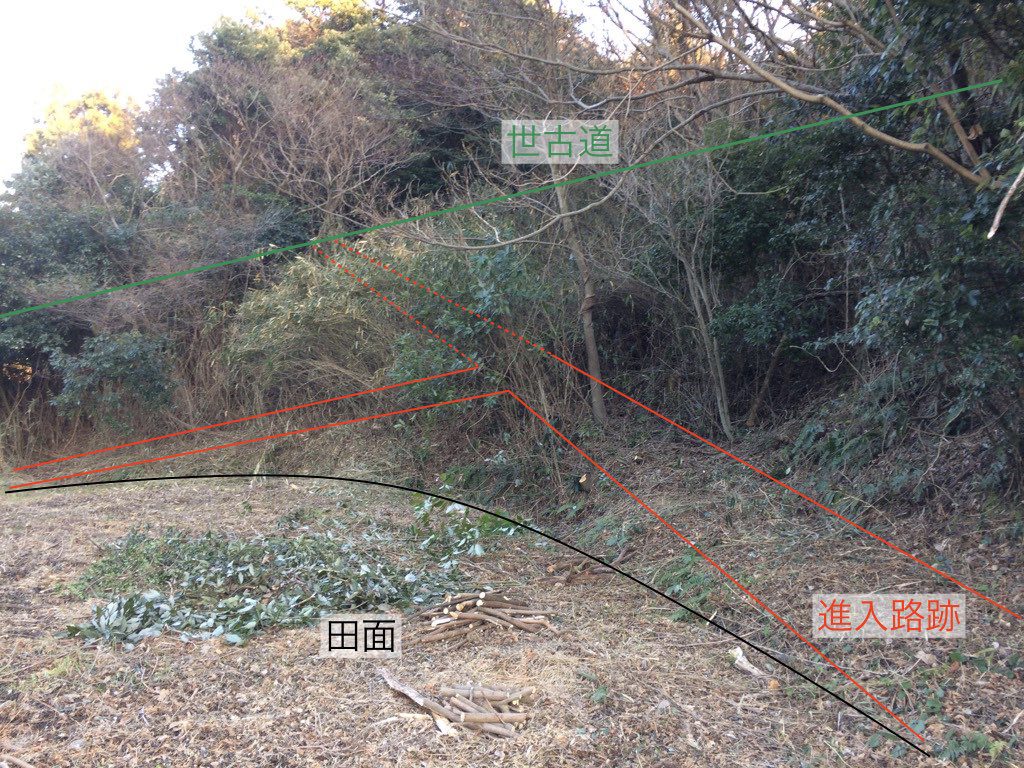

さらに、上写真で朱色の線で囲んだ箇所(2箇所)の竹も伐採していくつもりですが、左側については樹木(上写真で矢印)と交錯し竹を倒せない状態になっています。

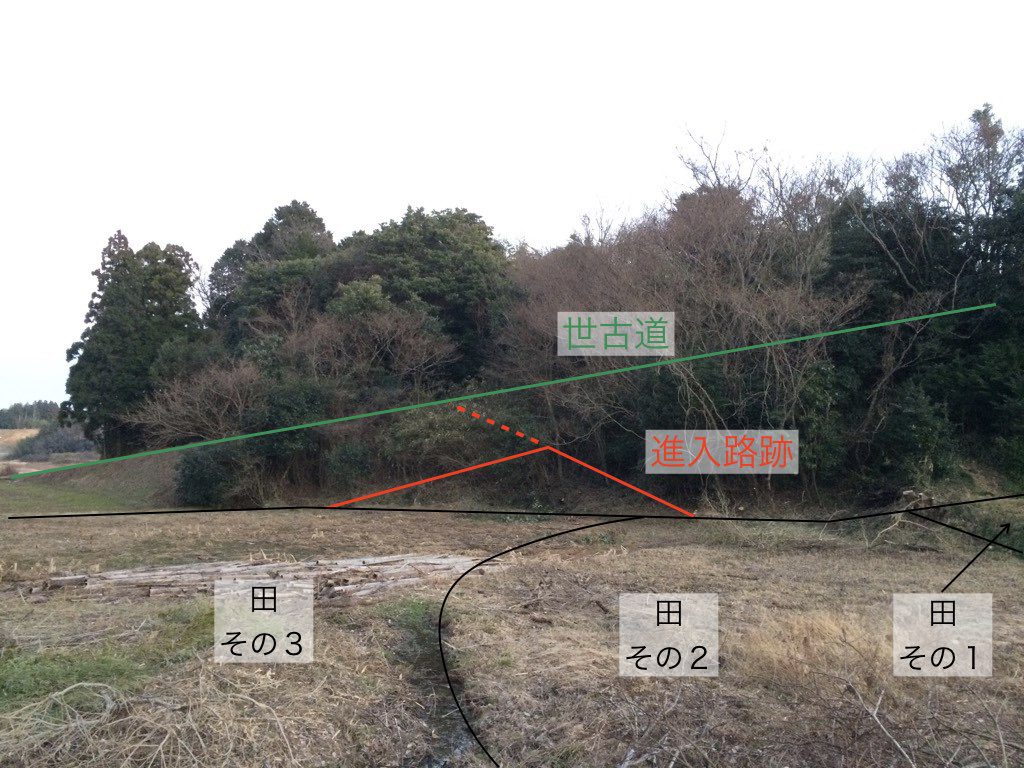

この木は前方にせり出し、樹冠がお隣りの田を覆っていることもあり、この機会に伐採することにします。

樹高は10m程度ですが、竹の勢いに押されて、前方に光を求め幹が湾曲しています。

見てのとおり落葉樹ですが、樹種はエノキ(ニレ科)かと思います。

根元の直径は30cmと結構太いですが、エノキだとまだまだこれから大きくなるのでしょう(しかし、主幹の湾曲により余計な力がかかっているため、寿命は短いかもしれません)。

伐倒の際の障害物はなく条件が良いとは言え、私のような素人にとってはこの程度(樹高10m、根元直径30cm)が限界のように感じます。

そう考えると、ちょうど伐り時なのかもしれません。

昔の里山には、土地の筆界となる木や、御神木、暴風林などの特別なものを除き、それほど太い木はなかったと聞いたことがあります。

昔は人力で伐るしかなく、雑木でこのように太くなると伐るのが大変ということもあったのではないでしょうか。

今の世はチェンソーを使ってアッという間に伐倒&玉切り完了。

細かい枝も大量に発生します。

このまま放置すれば、草刈りができず、草や蔓が繁茂して大変なことになってしまいます。

面倒ですが、バラして、少し太いものは焚き付け用に持ち帰り、さらに細かいものは草刈りの支障にならないように田面にバラまいておきます。

玉切りしたもので年輪を数えると、樹齢45年以上あります。

そうすると昭和40年代半ばから成長し始めたことになりますが、ちょうどその頃から里山に手が入らなくなったのかもしれません。

いずれにしても私の年齢以上に時間をかけて成長した木ですので、ストーブの薪として大切に使いたいと思います。