先般、玄関に置いてある観葉植物のプランターカバーを作りました。

上写真に写っているとおりプランターの向こう側に傘立てが置いてありますが、その中にたくさんの傘が入っていて、その重さに耐えかねて傘立てが変形しているほどです・・・。

たくさん傘があるから雨の日も安心と言いたいところですが、実際、雨の日に出掛ける際になって探すとまともなものがなく、ボロ傘で出掛ける羽目に・・・。

雨の日こそ、手入れの行き届いたお気に入りの傘で出掛けたいものです。

そこで、傘を整理するとともに、変形した傘立てを作り直すことにします。

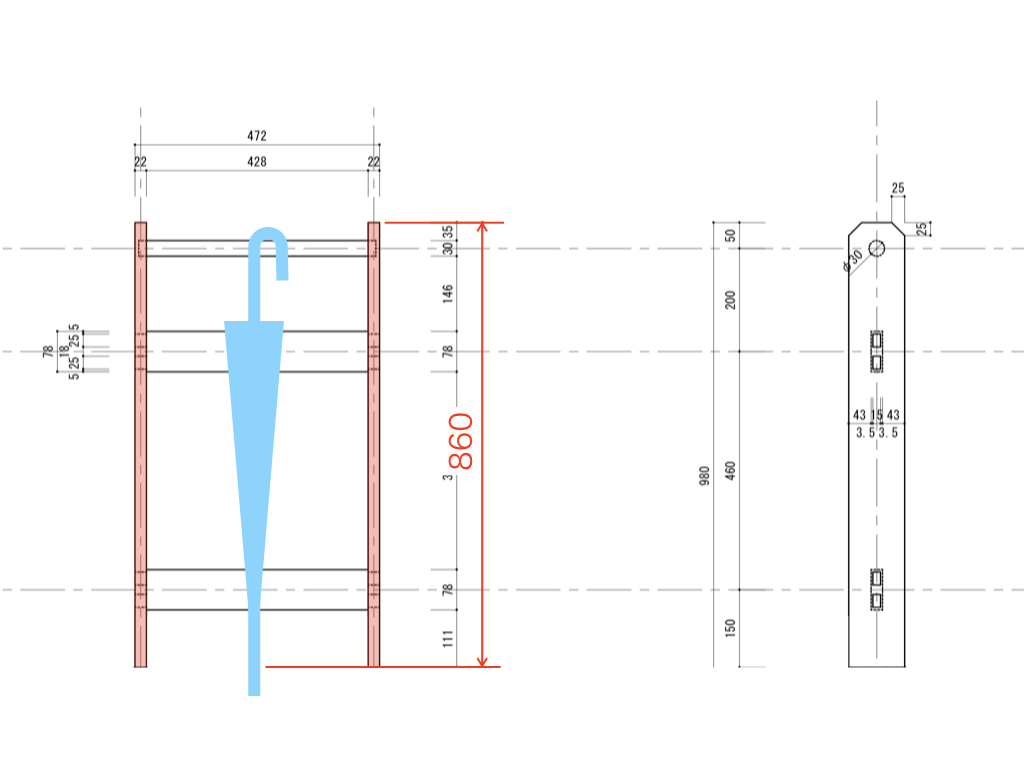

既存のような傘立てだと、なんでも放り込んでしまって整理しにくくなってしまうため掛けるタイプのものにすることにします。

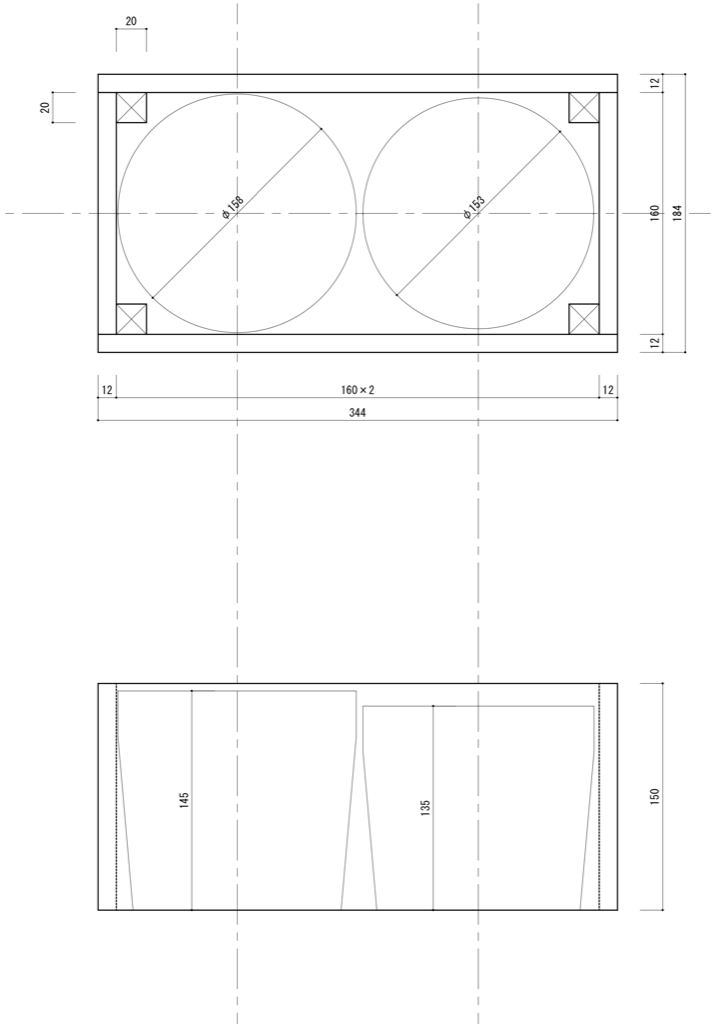

いつものとおり古材(母屋の改修工事で発生した松板)を再利用して作ることにして図面をおこします。

古材の松板の長さが3尺弱(900mm弱)のため、それを目一杯使うように側板の長さを設定しています。

しかし、これに男性用の大きな傘を掛けると長さが足りず、柄の先が地面についてしまいます。

あと4寸(120mm)程度嵩上げできないものか?

そこで思いついたのが2年半前に伐採した庭木(チャボヒバ)の丸太です。

この一部は製材して表札(下写真)にしましたが、まだ丸太を玉切りした状態のもの(上写真)が2本残っています。

丸太の直径が5寸(150mm)程度ありますので、座りをよくするため太鼓状に加工して下図のとおり土台(ウェイト、h=120mm)として使えば嵩上げもできます。

また、傘の持ち手を掛けるところは竹(φ30mm)を利用することにしています。

裏山の竹、古民家の古材、そして前庭の庭木、身近にあるものを最大限活用する考えです。

まあ、その分、作るのに手間がかかりそうな予感が・・・。

しかし、環境に負荷をかけるより自分に負荷をかける方を選ぶことにしましょう(もちろん無理は禁物)。

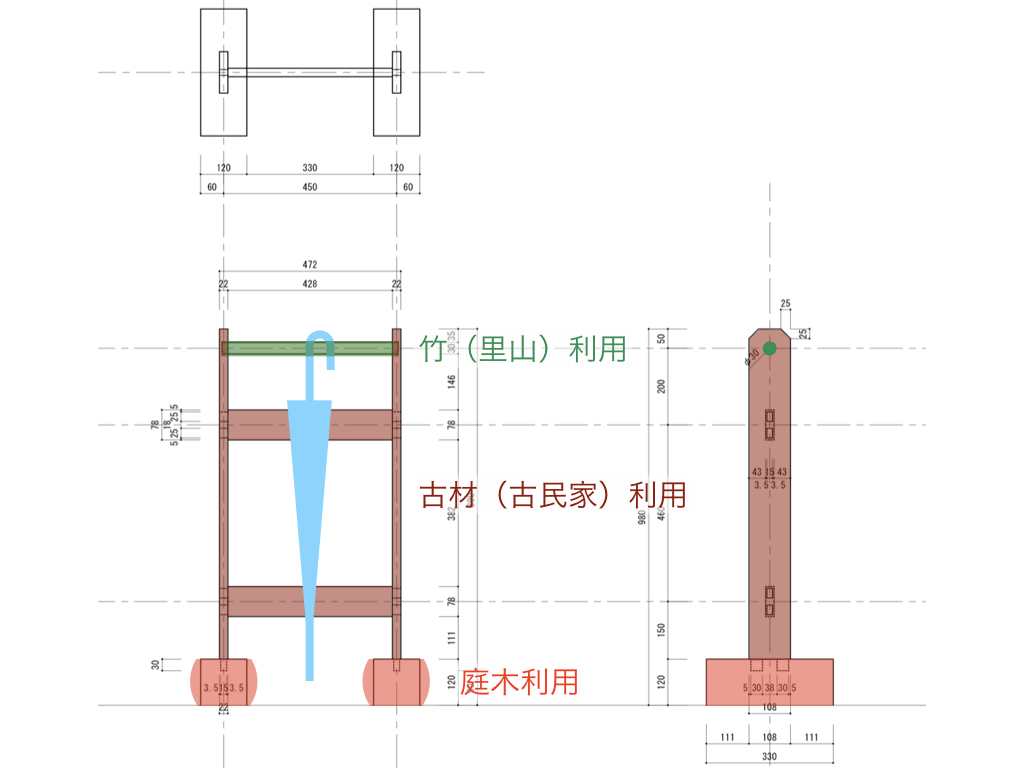

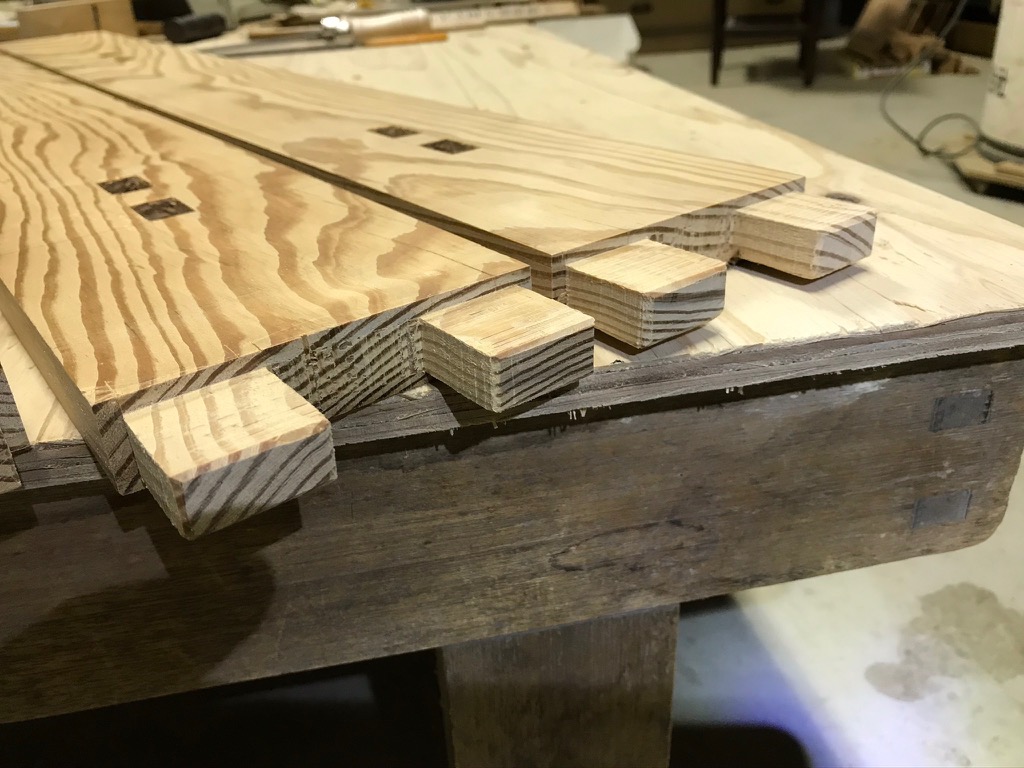

まずは古材の加工から。

上写真の松板を2枚使います。

若干大きめの寸法で木取り。

指物的なもので精度が求められることから、手押しや自動カンナを使って調整して所定の寸法(108×22、78×22)で仕上げます(実際には仕上がり寸法から図面をおこしています)。

辺材部の虫喰い跡が残りますが、これも古材再利用の証しとなることでしょう(パテ補修は行います)。

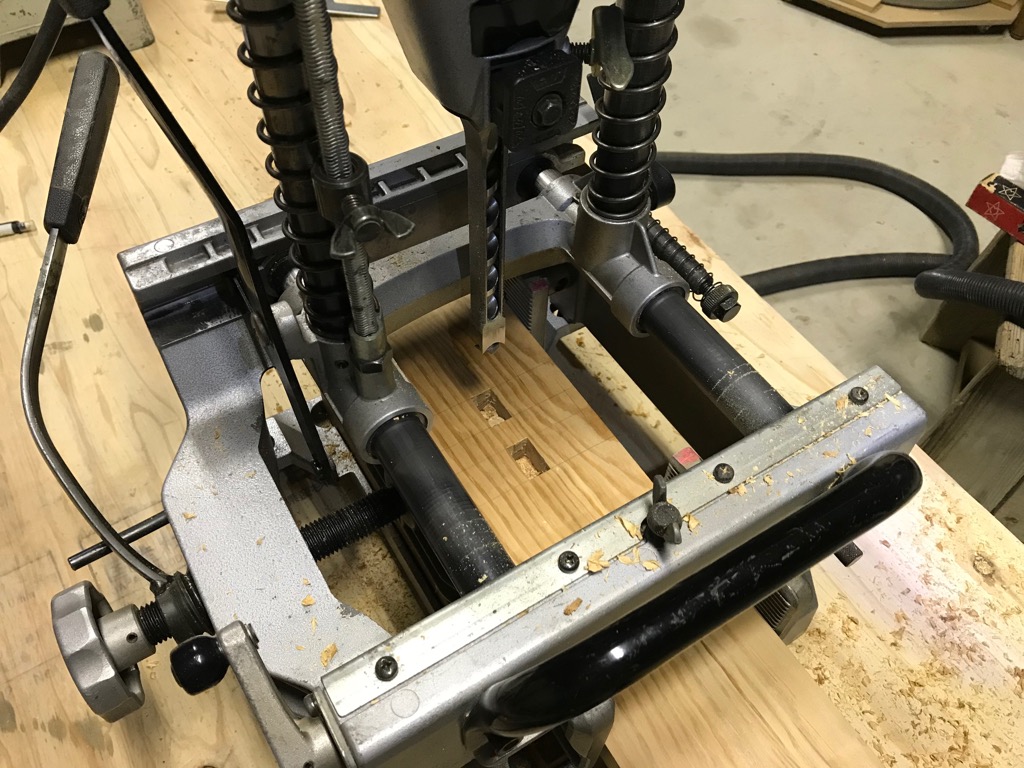

図面に従って墨付け。

ホゾ穴を角ノミを使ってあけます。

機械を使うため正確と言いたいところですが、まだ慣れていないこともあって墨線にピタリとあわせるが難しいです。

続いて、ホゾ側を加工します。

今回は幅の広い板と板との組みになるため2段のホゾにしています。

竹を取り付けるための穴(φ30mmの止まり穴)を座ぐり錐(フォスナービット)を使ってあけます。

これで部材のうち古材利用分の加工が完了しましたので、虫喰い跡をパテ補修したうえ全体をサンドペーパーで仕上げます。