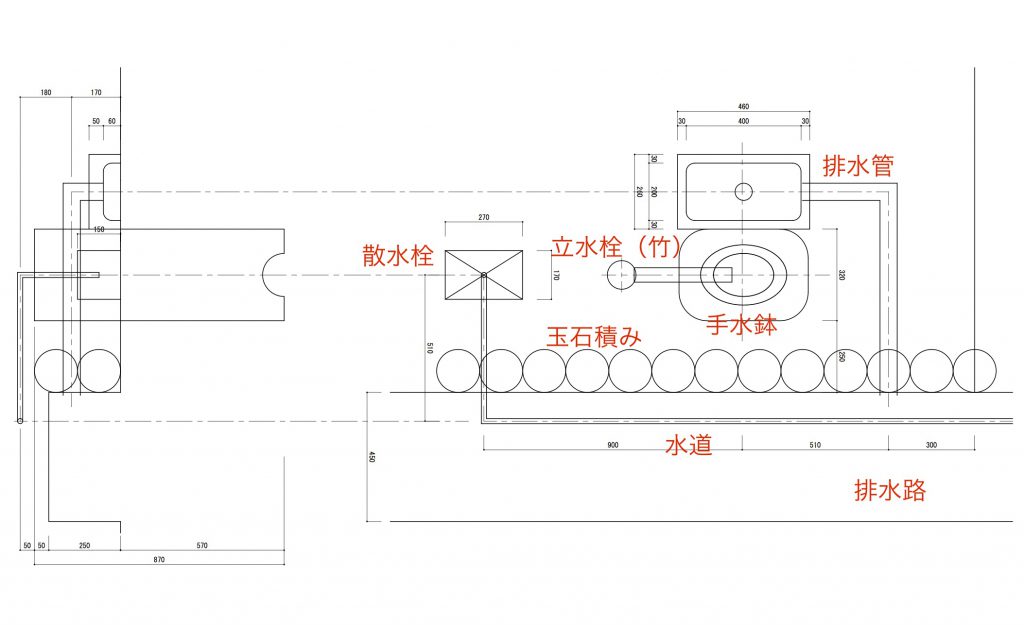

手水鉢には水道水(井戸水)を給水する計画です。

ここには元々あった外便所用として水道管がきていますので、これを延長することにします。

この水道管を手水鉢専用とするのはもったいないように思います。

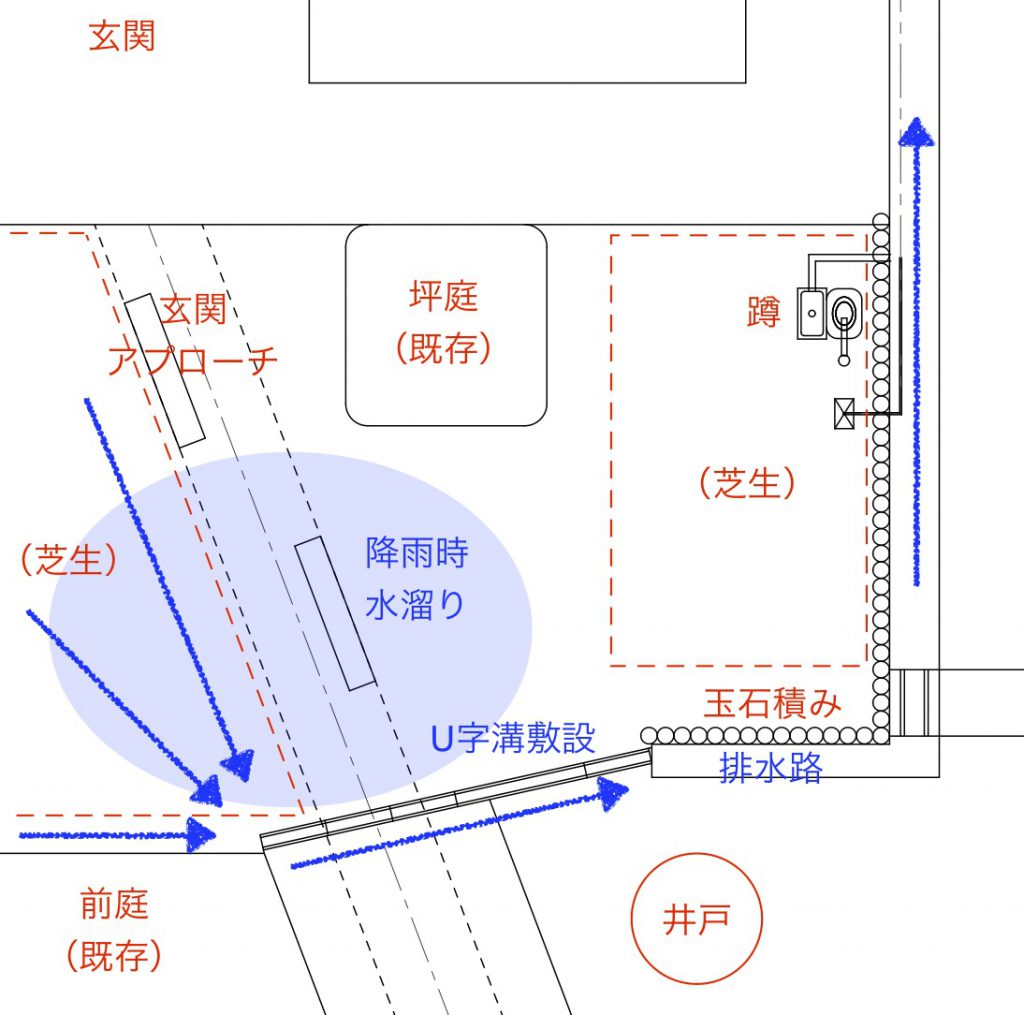

他にも使えるよう散水栓を設けることにし、これに水道管を繋ぎます。

(手水鉢を使うときは、散水栓からホースで給水するようにします。)

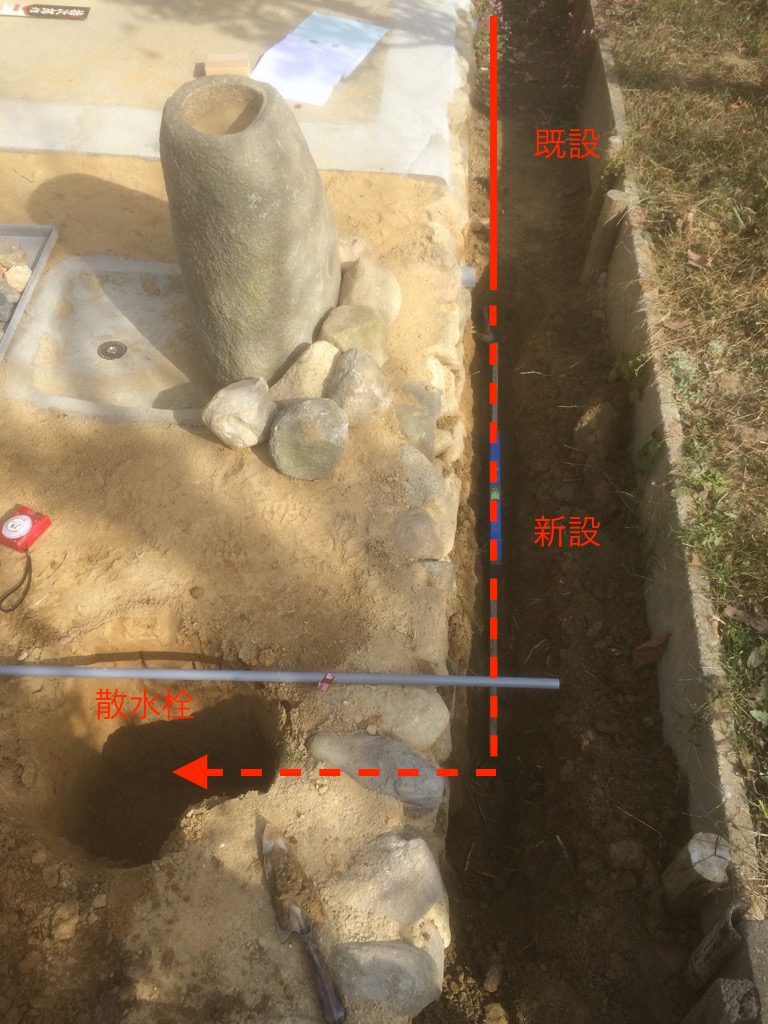

まずは、散水栓や水道管の敷設箇所を掘ります。

水道管(VPφ13)を敷設します。

ソケット(TS継手)を使って既設管と接続します。

漏水がないことを確認して埋め戻します。

新設した散水栓の蛇口を開きます。

緊張の瞬間^_^

無事、水が出ました。

水が張られた手水鉢は涼しげで良い感じです。