以前、いつもお世話になっている近所の方のご自宅で竹垣を作りました。

その際に建物(我が家と同じく厨子二階の古民家)の外観を眺めると、厨子(ツシ)二階の外壁(土壁)に開口があることに気がつきました。

お話を伺うと、以前は屋内から厨子二階へ上がることができたが、その後のリフォームで出入り口を塞いだそうです(我が家も同じでした)。

このため、厨子二階へ上がることができなくなり、やむなく屋外から入れるように土壁に取って開口を設けたとのことです。

ご高齢のため、もう厨子二階へ上がることはないだろうとのことですが、このままでは野良猫などの小動物が侵入するかもしれません。

裏手ですので簡易的に金網を張ると良さそうだということになりました。

ちょうど不要だという建具(障子)があるとのこと。

金網の枠として使えそうですので、持って帰り動物侵入防止ネットを作ることにしました。

檜ですので雨にも強そうです。

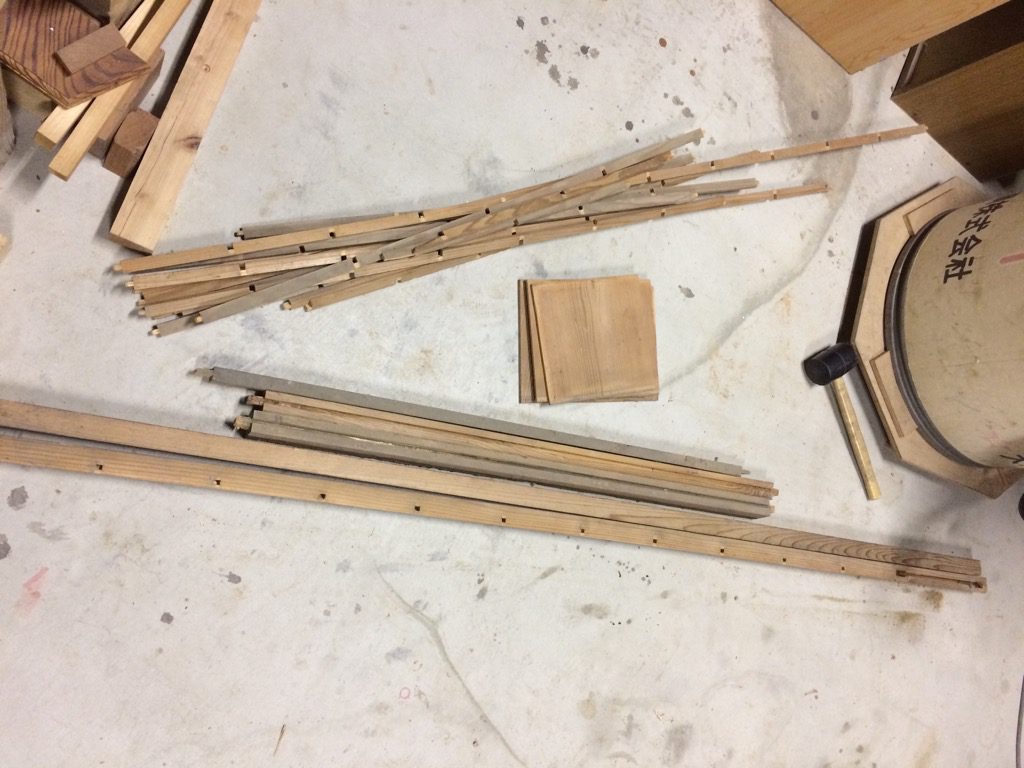

建具を分解します。

昔の建具は接着剤が使われていないため、簡単・綺麗に分解できます。

框(縦、横とも)は1寸(30mm)角の角材です。

これを枠部分に再利用します。

枠の大きさは、開口の大きさから900mm×400mmとします。

木取りと継手加工(相欠き)をおこないます。

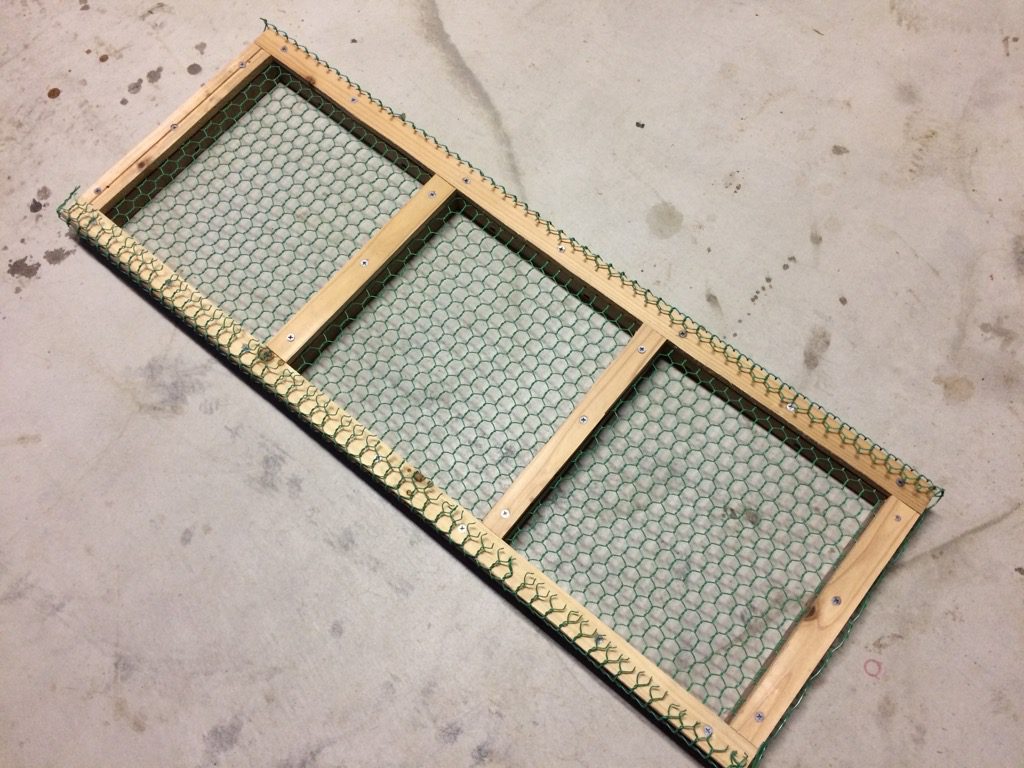

組み立てます。

上写真で枠の下にあるのは、4分厚の板材を1寸幅で切ったものです。

これで金網を押さえて固定します。

裏側に金網を取り付けます。

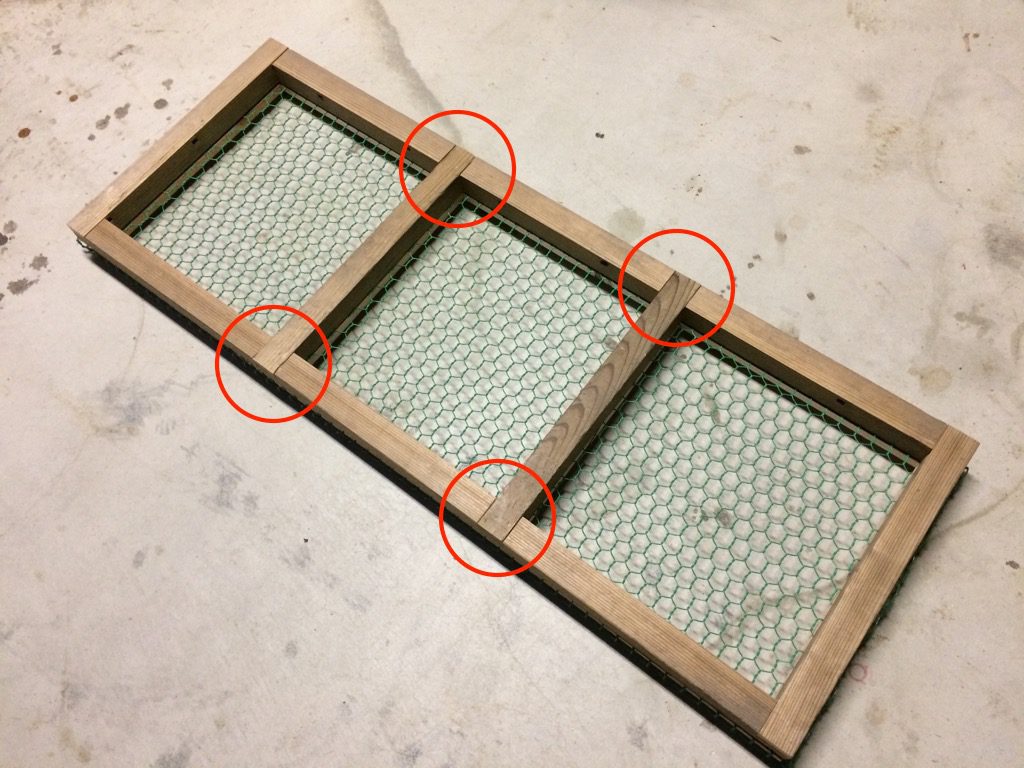

表側からみた状態が下写真です。

丸で囲んだところは、裏側を欠き、表側をすっきりさせるべきでした。

端材は薪ストーブの焚き付けに利用することにします。

<続きます>