薪ストーブを導入し、約4カ月が経とうとしています。

朝・晩に加え、雨や雪の舞う寒い週末には一日中焚くなど、フル稼働しています。

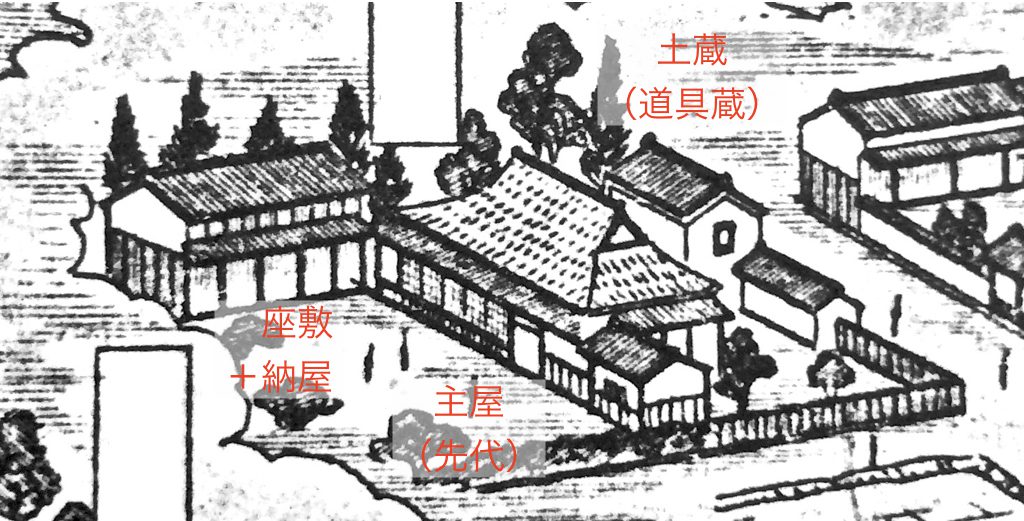

必然的に薪の消費量が増えますので、週末に翌週分の薪をまとめて倉庫(主屋に隣接)に運び込んでおくようにしています。

そして、追加の薪を取りにいく際には、上写真のような感じで屋根を見上げ、煙突トップに異常(煙の状況等)がないか目視しています。

近頃、煙突トップのスリット部分に汚れ(煤の付着)が目立つようになってきました(写真では分かりづらいです)。

煙突掃除は、前回(稼働から2カ月後の昨年12月下旬)実施してから約2カ月が経過しています。

前回の煙突掃除ではそれほどの汚れはなく(下写真)、シーズンオフまでに煤が5mm付着(煙突掃除の目安)することはまずなさそうな状況でした。

その後、薪ストーブの稼働率が高まっていることに加え、古材をはかせてしまおうと松を中心に焚いていることから煤の付着が多くなっているようです。

一般的には煙突掃除は1シーズン1回(二重煙突の場合)で済むことが多いようです。

しかし、安全に関わることで、薪ストーブ初心者の私にとって横着は許されませんので、今シーズン2回目の煙突掃除をおこなうことにしました。

屋根にあがって煙突トップを回収。

あちゃー、これは酷い。

付着量の多いところでは5mmはありそうです・・・

とは言え、サラサラの粉状ですので掃除用ブラシで簡単に落とせます。

煤はそのまま地面に落とすには量が多いため、バケツに回収しました。

この煤はほとんどが松に由来しますので、これぞまさに「松煙」ですね!

「松煙」は墨の原料ともされるもので、古民家では「弁柄」(朱色顔料、原料は酸化鉄)と混ぜて古色塗りに使ったりします。

今回のものは赤味の色合いもあるため、弁柄を加えなくてもこれだけで古色塗りができそうです。

ところで、この松煙をこれまた自家製の柿渋で溶いて古色塗りをすると面白いことになりそうです。

現在、主屋(古民家)のなかで、その主屋の古材を薪として焚いて暖をとっています。

それで発生した煤を顔料とすることは、元の木材をもう一度、古民家のなかに戻してやることになります。

また、灰のほうは柿の木の周りにでも振り撒いておけば、果実から柿渋となり、また古民家へと戻ってきます。

こんなことを思うと、人間やその家もまた自然の循環の一端を担っているように感じます。

閑話休題。

さて、掃除の終わった煙突トップを持って再度、屋根に上がります。

そして、煙突内を覗き込み状況を確認します。

こちらも酷い!

付着量は5mmまではいかないですが、多いところで3mm程度あります。

「下水・煙突ソージ器」を挿し込み、数回上下させて煤を落とします。

煙突トップを戻して煙突掃除完了。

煙突に付着した煤が落ちたのか、煙突周囲の屋根瓦にも多少汚れが見られます。

安全のためだけではなく、屋根を汚さないためにも煙突掃除はマメにおこなったほうがよいのかもしれません(広葉樹メインならそれほど気にする必要はないでしょうが)。

おまけで、鼻づまりしていた自分の鼻がとおったかのようにスッキリした気分にもなりますね(^_^)