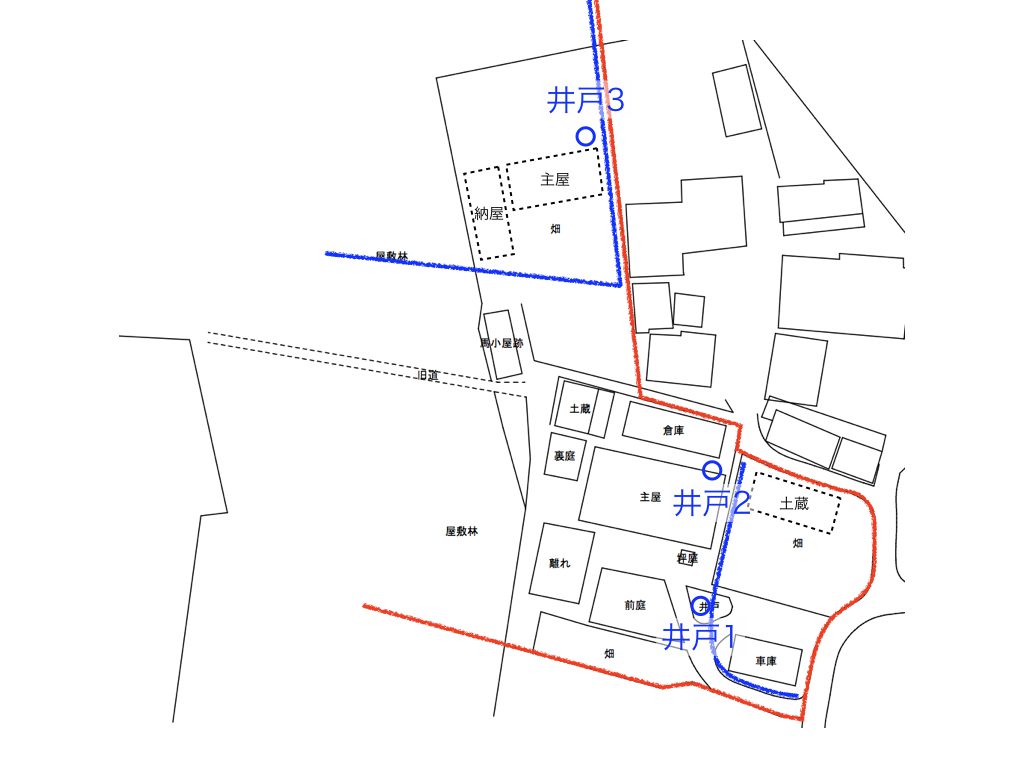

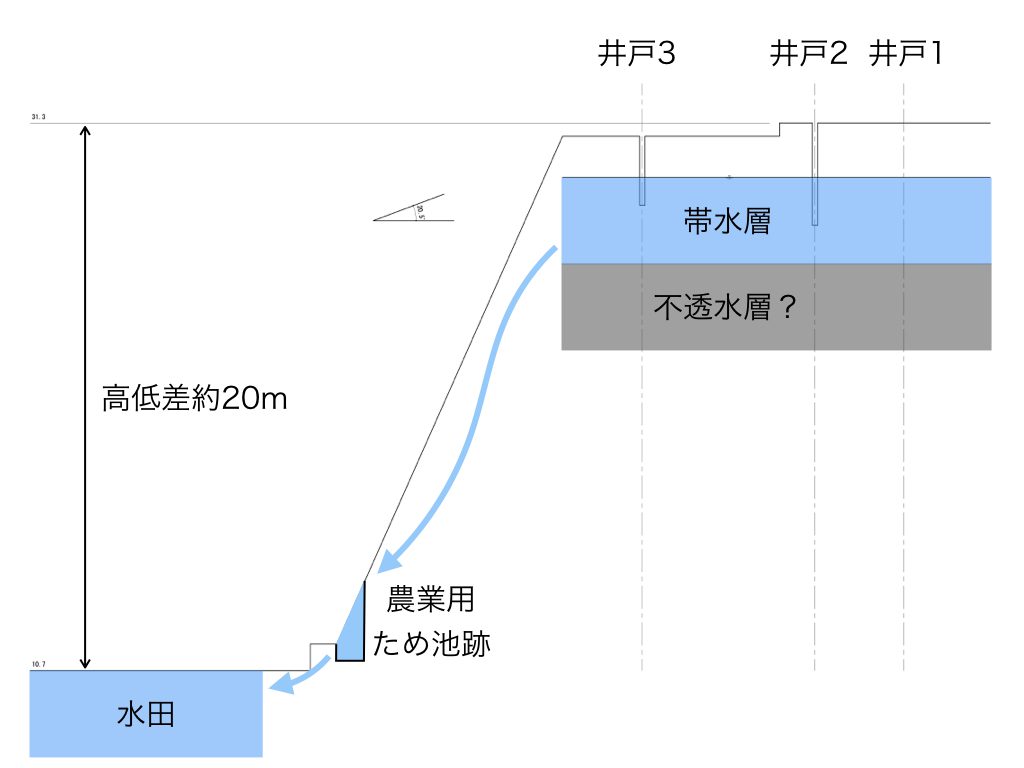

井戸1、2、3は下図のとおり地下水位高が同じであることから、同一の水脈であると考えています(あくまでも素人考えです)。

では、この地下水はどの方向に流れているのでしょうか?

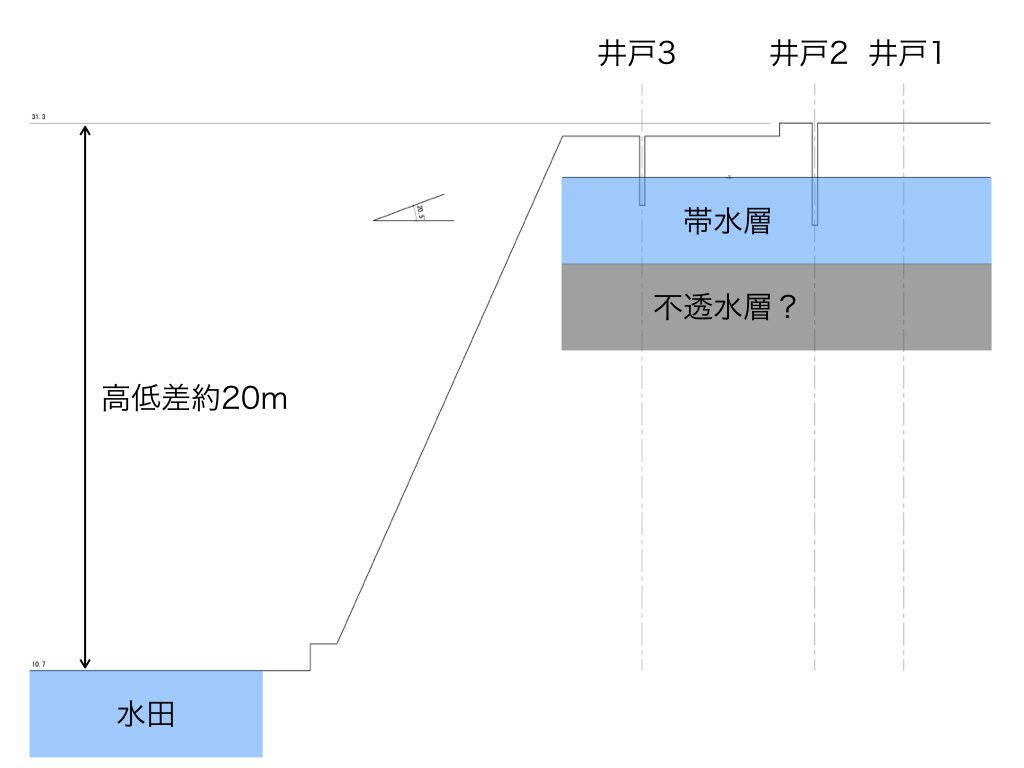

地盤高は井戸1から3に向かって低くなっており、地下水の底となる不透水層も同様の勾配であると考えると、地下水は井戸1から3に向かって流れていることになります。

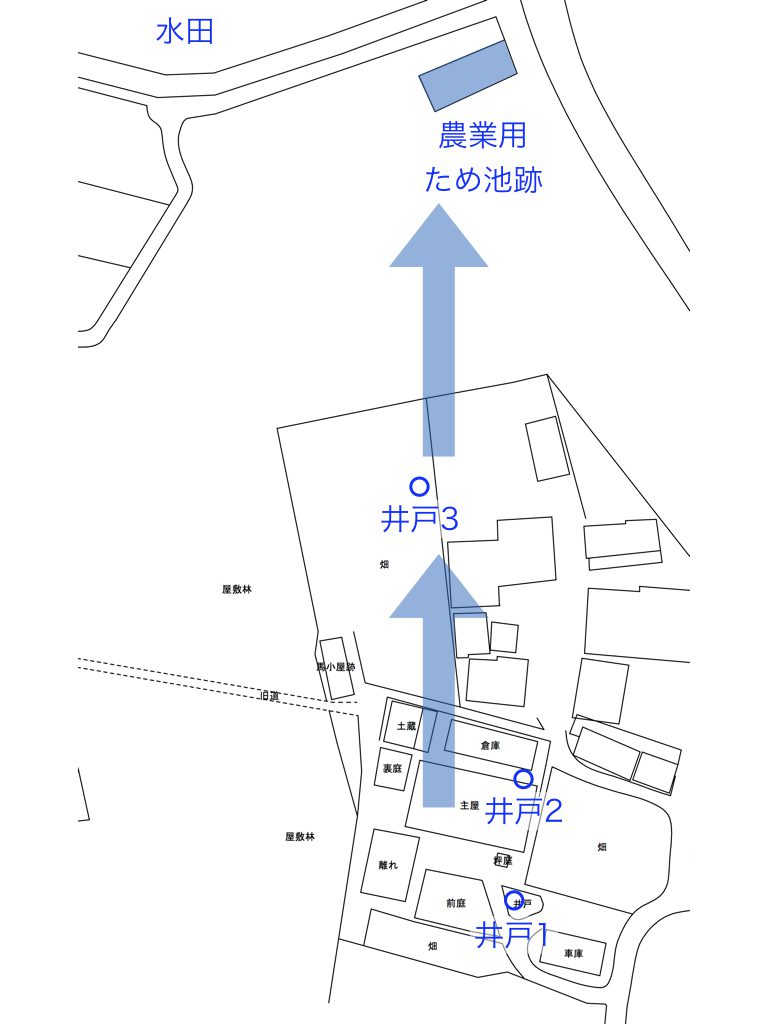

そう考えていると、その先の山裾に農業用のため池跡があることに気づきました。

ここは我が家の敷地ではありませんが、以前、土地の相続登記をおこなう際に法務局で交付してもらった公図(旧土地台帳の添付図)から地目が「ため池」の土地があることを知りました。

現状では薮と化しており、ため池があったとは思えません。

地元の長老に尋ねたところ、昔(昭和30年代頃まで?)は水田用に小さなため池があったと教えていただきました。

ということは、この周辺(山裾)から地下水が湧出しており、それを見た古人がここに農業用ため池を設けたように考えられます。

(水平・垂直方向の縮尺は異なります。実際の斜面は20°程度の勾配です。)

現地を確認すると農業用ため池らしき痕跡が残っています。

水は溜まっておらず、山側から湧水があるような気配もありません。

山は荒れ、井戸も使わなくなったことで、水みちも変わったのかもしれません。

井戸もため池も今の世にあっては無用の長物ですが、これらの遺構からは、古人が水の流れなど熟知し、うまく自然とつきあっていたことが偲ばれます。

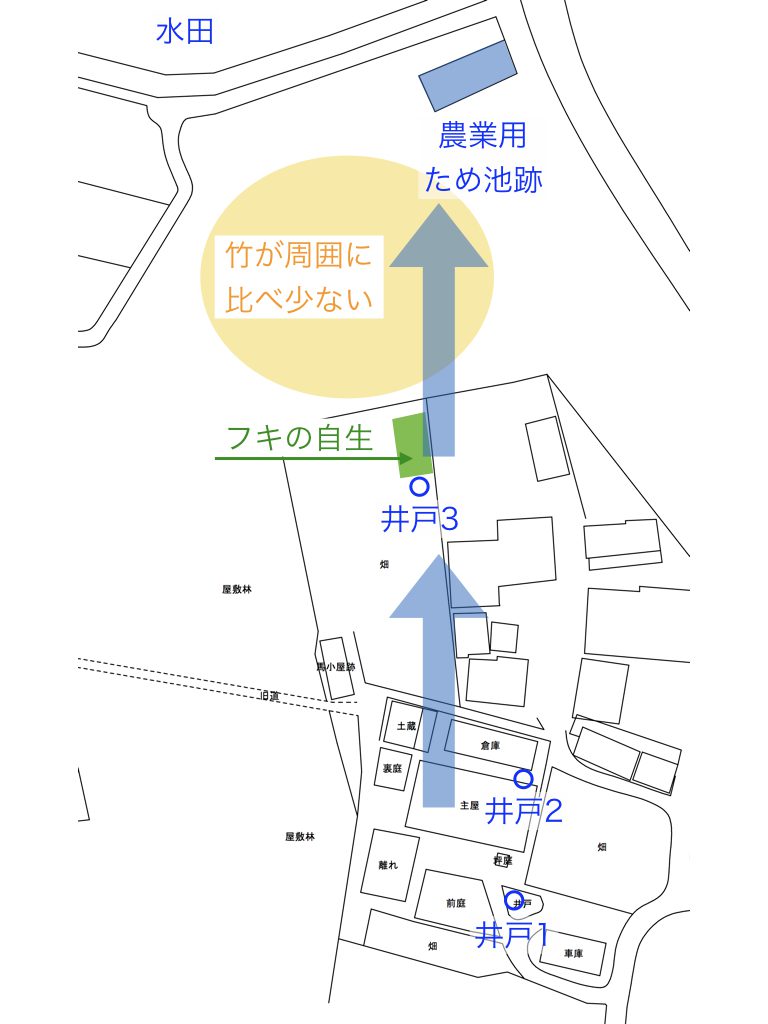

次項も思いつき程度のものですが、地下水の流れがこの方向にあることを示しているのかもしれません。

- 地下水の流出側になる山の斜面に竹が少ない

- 井戸の下流側にフキが群生している

下図で黄色の着色箇所は周囲に比べ竹が少ないです(感覚的に1/3程度の密度)。

竹は成長に多量の水を必要にするにも関わらず、水の流れがあるところを嫌うということを聞いたことがあります。

真偽は不明ですが、水の流れを嫌って竹が生えにくいのかもしれません。

下図で緑色の着色箇所にはフキが群生しています。

フキは沢筋など水が豊富で、半日陰のところに自生します。

ただ、ここのフキは栽培種のような感じですので、戦前に祖父がこの場所に柿の木を植えたときにフキも植えただけなのかもしれません。

それでも絶えることなく現在も群生しているということは水が豊富なのでしょう。