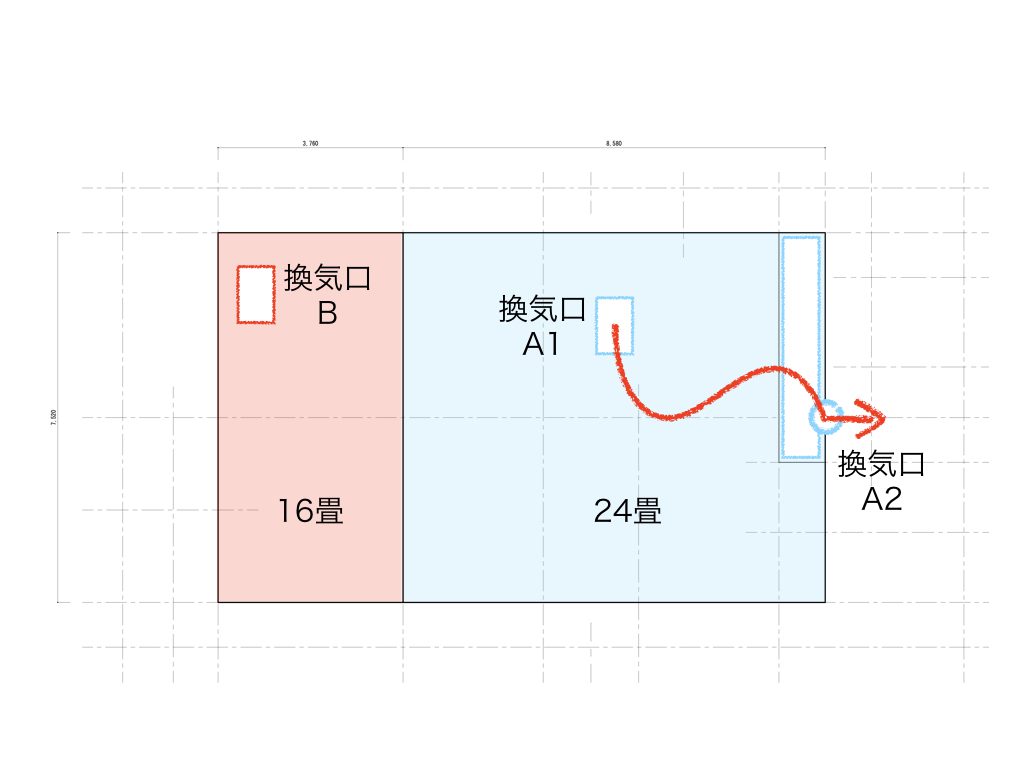

前回、外壁に換気口(下写真及び図で「換気口A2」)を設けたことで、夏季、室内にこもる暖気を自然換気するとともに、厨子二階(屋根裏)に空気の流れが生じることを期待しています。

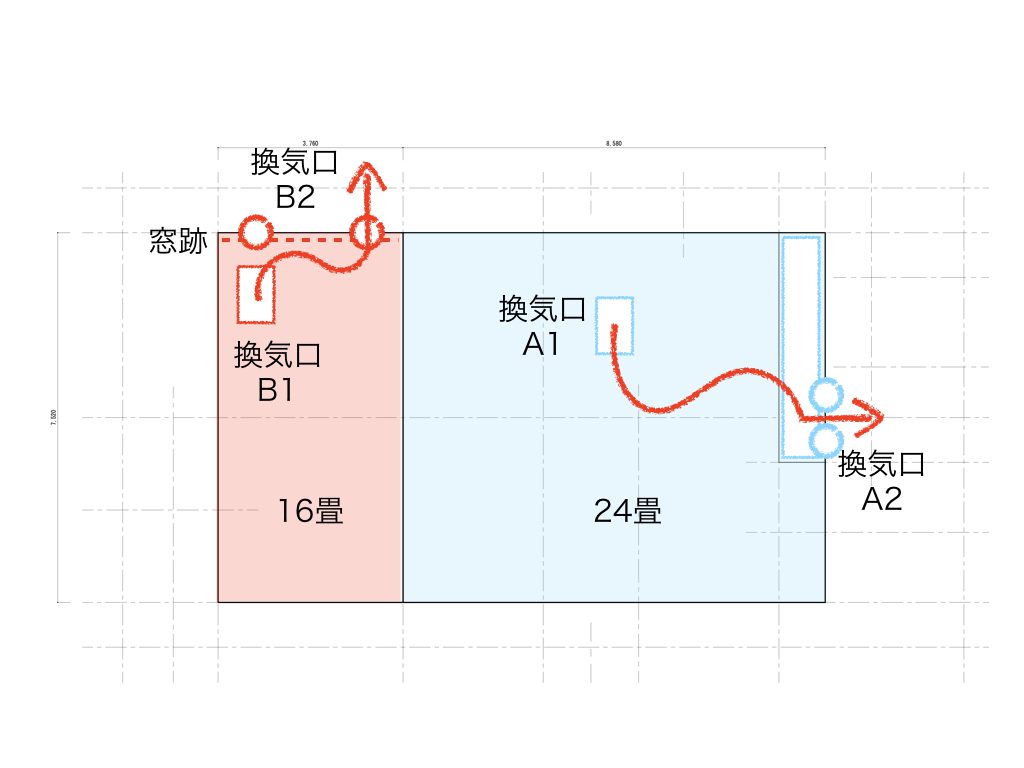

換気されるようになったのは上図(厨子二階の平面図)で24畳側になりますが、この24畳側と土壁で仕切られた16畳側についても同様に換気口を設けることにします。

ところで、この16畳側の北側半分(下写真で手前側)は他の所よりも床高(差し鴨居の天端位置)が低くなっており、その分、天井が(相対的に)高く、居室として使いやすいようになっています。

厨子二階は本二階とは異なり二階は物置き的な用途になりますが(「厨子」には仏具のほかに収納という意味があります)、一部は簡易的な居室として使われることもあったようです。

実際、ここは居室として使われていたらしく、ここにのみ採光用の窓や吊り天井が設けられています。

この窓ですが、昔は雨戸が入っていたのだろうと思いますが、既に見る影も無く、特に敷居は浸入した雨でボロボロでした。

幸い構造部分には達していませんでしたが、雨が入るような状態ではマズイと改修工事において大工さんがうまい具合に壁板を張れるようにしてくれました(最後の壁板張りのみDIY施工)。

この結果、建物の内側は現在、下写真の状態になっています。

ようやく本題の換気のことに話が戻りますが、この窓だったところには壁土がありませんので、ここなら容易に換気口を設けることができそうです。

(本来は、24畳側と同じように妻面の最上部に換気口を設けたいところですが、設置には足場が必要となり厄介なのです。)

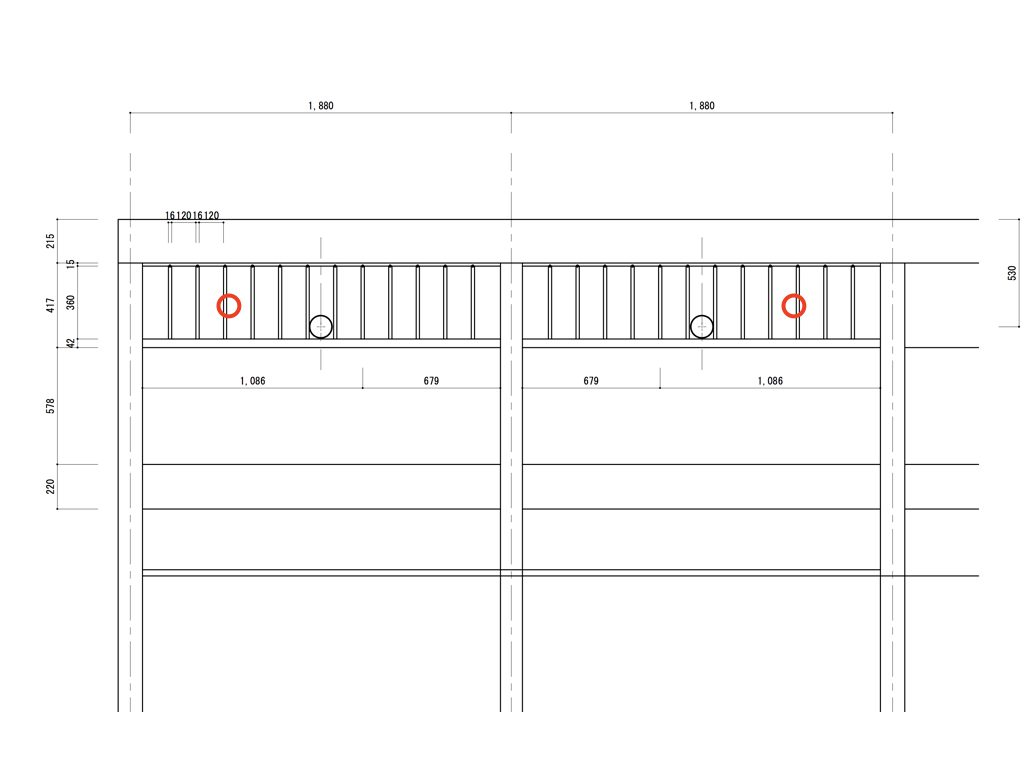

換気口は丸型のガラリ(φ100×2箇所)を利用しますが、設置するのに窓の侵入防止柵(鉄の棒)が邪魔になります。

ちなみに、この鉄の棒の間隔(120mm)では小動物は入れるでしょうから、人間(盗人)の侵入防止用でしょうか。

昔でも用心深かったものですね。

鉄の棒はサビサビですし、構造には関係ありませんので(鴨居を外して)撤去します。

ボロボロの敷居にはいずれ柿渋を塗布するつもりです(下写真は未塗布の状態)。

換気口の設置箇所に建物の内側から穴を開けます。

この16畳側には採光窓(ガラス瓦)がありませんので、照明がないと真っ暗なのですが、穴を開けたことで幾分明るくなりました。

今回開けた穴にはガラリを取り付けますが、同様にして小さい窓(船の客室にあるようなもの)を取り付けてみるのも面白いかもしれませんね(^_^)

そして、エツリ(竹木舞)をして壁土をつけて完成させます(99%やらないと思います・・・)。

外側からガラリを取り付け、シーリング剤を充填します。

設置完了です。

この換気口の設置により下図のとおり自然換気されることを期待していますが、効果のほどは??