今年の目標に掲げたとおり、年内に竹ボイラーを導入したいと考えています。

裏山の竹などを熱源として利用するとともに、水源には昨年にポンプを設置した井戸を使う考えです。

竹や井戸水を利用する際の留意事項をボイラー・メーカーに問い合わせたところ、いくつかの助言をいただきました。

特に井戸水については硬度(水に含まれるカルシウム及びマグネシウム)が高い場合が多く、その場合、配管などにスケールが析出し問題を引き起こすので注意してほしいとのこと。

このことを聞いて思い出したのが、半年程前、析出したスケールにより電気ポットが故障したことです。

飲用には水道水(市の上水道)を使っていますので、我が家の井戸水の硬度が高かったわけではありません。

しかし、井戸水の硬度を調べたことはなく、ボイラーの水源として適しているのかどうか見当がつきません。

昨年から井戸水を使っているものの、まだ水質検査を行なっていませんので(現在は雑用水として利用)、今回、ボイラーの水源としての適否を含めて水質検査を行うことにします。

井戸水の検査項目については厚生労働省の要領において次の11項目が示されており、近くにある登録検査機関(三重県環境保全事業団)で検査していただけます。

- 一般細菌

- 大腸菌

- 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

- 塩化物イオン

- 亜硝酸態窒素

- TOC

- pH値

- 味

- 臭気

- 色度

- 濁度

しかし、この項目は飲用の適否を判断するのに必要となる最小項目だと思われ、硬度など直ちに健康に及ぼさないものは含まれていません。

検査機関に問い合わせたところ、上記(検査費用:7,560円)に加え硬度(1,620円)の検査も可能とのこと。

水質検査の時期的にちょうど良い頃(夏季で細菌類の活動が活発)ということで検査を依頼すると自宅に採水容器が送られてきました。

この容器に自身で採水し、返送します(上写真は採水済)。

大小二つの容器があり、小さいほうの包みには「滅菌済」と記載されていますので細菌類の検査用なのかもしれません。

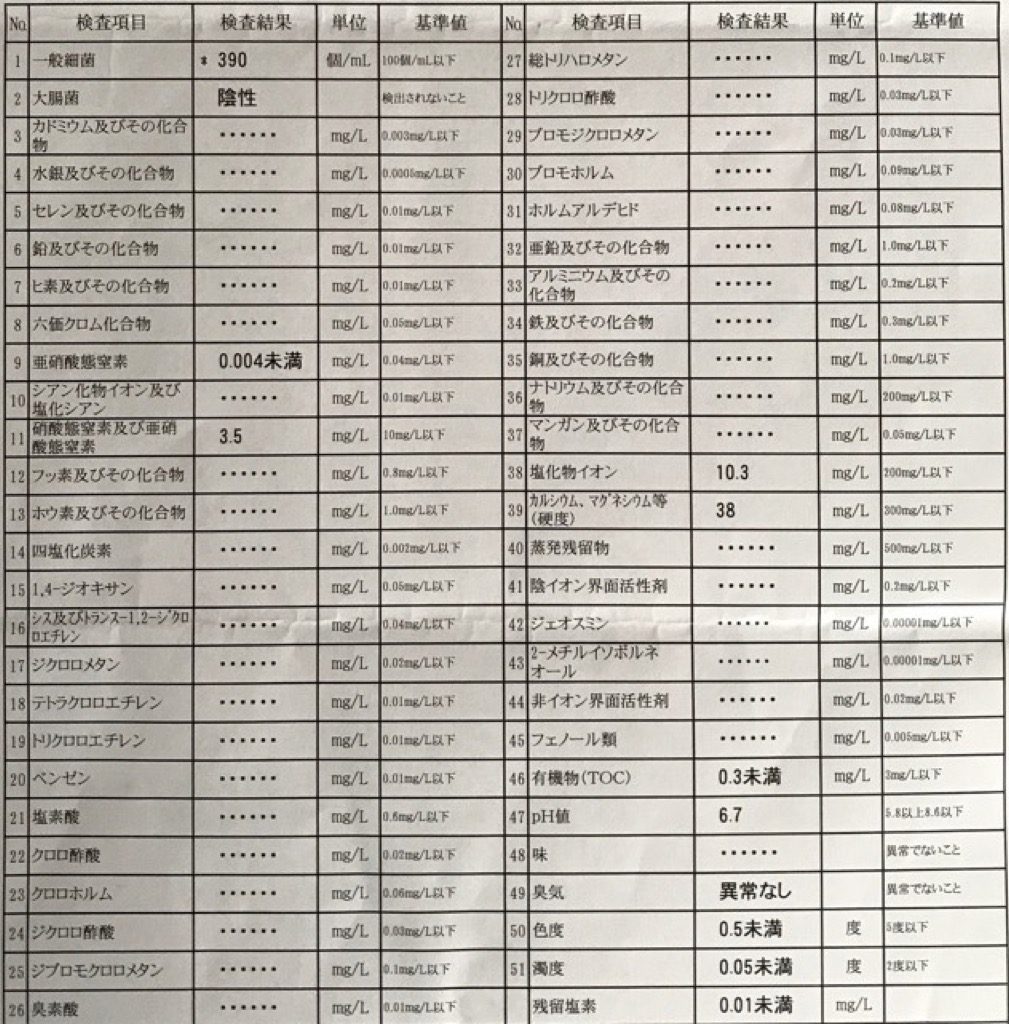

一週間ほどで検査結果が判明。

- 一般細菌:390個/ml(100個/ml以下)

- 大腸菌:陰性(陰性)

- 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素:3.5mg/l(10mg/l以下)

- 塩化物イオン:10.3mg/l(200mg/l以下)

- 亜硝酸態窒素:0.004mg/l未満(0.04mg/l以下)

- TOC:0.3mg/l未満(3mg/l以下)

- pH値:6.7(5.8以上8.6以下)

- 臭気:異常なし(異常なし)

- 色度:0.5度未満(5度以下)

- 濁度:0.05度未満(2度以下)

- 残留塩素:0.01mg/l未満(水道水では0.1mg/l以上)

- 硬度:38mg/l(300mg/l以下)

()内が(水道水としての)基準値

基準値を超過しているのは一般細菌のみで、それ以外は基準値に収まっています。

一般細菌については、我が家の井戸のような浅井戸(不透水層の上の地下水)だとこの程度の値が検出されてもおかしくありませんし、ひょっとすると採水時に誤って手が触れてしまったのかもしれません(素人考えです)。

水道水の場合、このような細菌類を塩素滅菌で全滅させるのですが、それと引き換えにカルキ臭(0.1mg/l以上の残留塩素)がするわけですね。

肝心の硬度については、基準値(300mg/l以下)内の38mg/lです。

とりあえずは基準値内で一安心です。

しかし、この基準値内であるはずの水道水(市の上水道)を使っていてもポットに結構な量のスケールが析出しました。

水道水の硬度はどの程度で、そもそも水源は何なのでしょうか?

市のホームページを確認すると、我が家に給水されている水道水は鈴鹿川(一級河川)沿いに掘られた深井戸(不透水層の下の地下水)から取水されているとのこと。

深井戸の水は浅井戸の場合に比べ滞留時間が長いため、硬度は高くなる傾向にあるそうです。

市の水質検査結果を確認すると54mg/l(H28平均)とあり、確かに我が家の井戸(38mg/l)よりも高い値となっています。

我が家の井戸水の硬度は基準値内で、かつ市の上水道よりも低いことから、ボイラーの水源として利用するのは適当と言えそうです。

ちなみに基準値(300mg/l以下)は水道水としてのものであり、エコキュート(電気給湯器)などではこれよりも厳しい設置条件(200mg/l以下)を設けているようです。

ボイラーの導入は涼しくなった秋以降にDIYにて行う予定です。