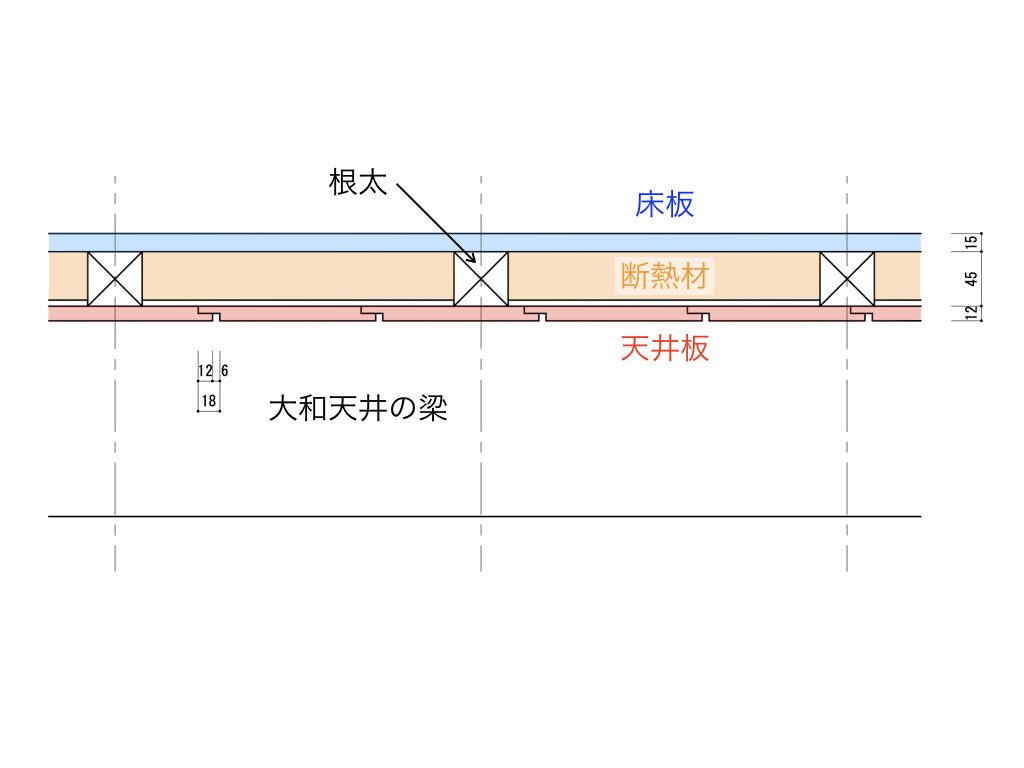

前回、天井板を張りました。

厨子二階(天井裏)側は下写真のとおり断熱材を入れるところまで終わっています。

厨子二階は居室として使う予定はなく、電気ケーブルや煙突などの管理用として使うだけです。

このため、この状態でも用を果たさないことはないのですが、今後の作業をしやすくするためにも床板(下図で水色着色箇所)を張ることにします。

床板は最低限のもので十分で、このような場合には合板を張ることが多いかと思いますが、合板はできれば避けたいという思いがあります。

無垢材でも野地板であれば合板並みの価格(HCで坪1,700円弱)で購入することができますので、手間はかかりますが野地板を使うことにします。

野地板なら、将来、石油やガスも買えぬほど困窮したとき、1枚ずつ剥がして煮炊きに使えますからね(^_^;

荒材の野地板をそのまま使うのはさすがに厳しいものがありますので、プレーナーとアイジャクリの加工を施すことにします。

まずはプレーナー(自動カンナ盤)に掛けます。

次に溝切りカッターで2.5分(7.5mm)幅の溝を設けます。

材料が準備できましたので、玄翁と釘(38mm)を使ってトントンと張っていきます。

根太の向きが東西方向ですので、床板の向きは根太に直交、すなわち南北方向になっています。

実はこの南側に材木の末(樹木の上方)がくるようにしているのです(このような板材で末や元も言うことはないと思いますが)。

以前、大工さんに教えてもらったのですが、木材はそれが成長してきたように配置しているとのことで、確かに梁などを見ると南側(太陽の南中)に末がきています。

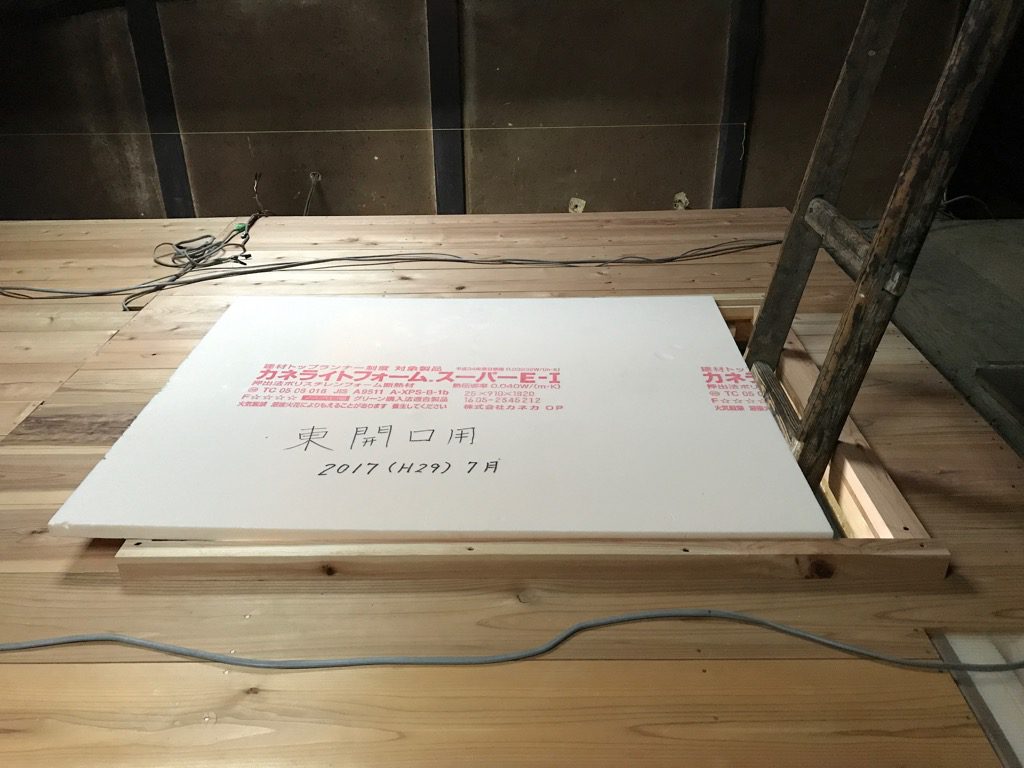

さて、下写真で梯子を掛けてある開口部は厨子二階への出入り口として使い、通常(特に冬季)は閉めておきます(扉を設けるつもりです)。

厨子二階へ上がるのは私だけですが、この状態では転落等の不安を感じますので、開口部の周囲に簡易な枠を設けることにします(いずれはちゃんとした柵を設けたいと思っています)。

垂木材(1.5寸×1.8寸)から木取りします。

枠には断熱材を嵌められるように溝(3分×3分)を設けています。

開口部に取り付けます。

溝のところに断熱材が嵌ります(梯子がない状態ではピッタリ収まるはず?)。