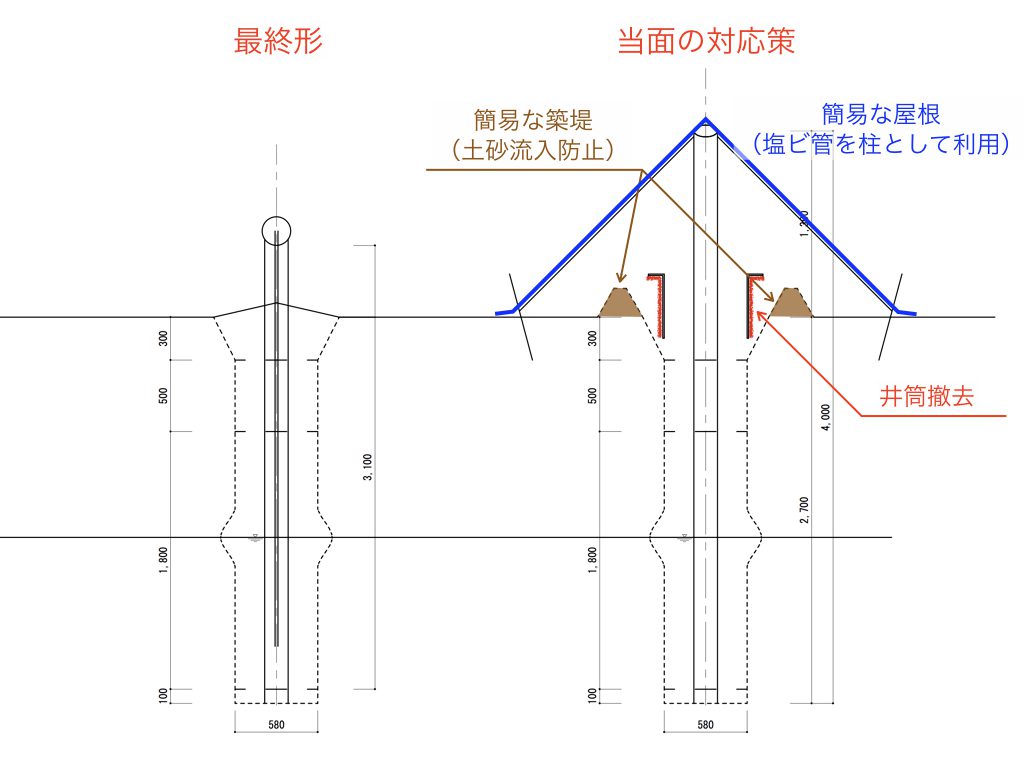

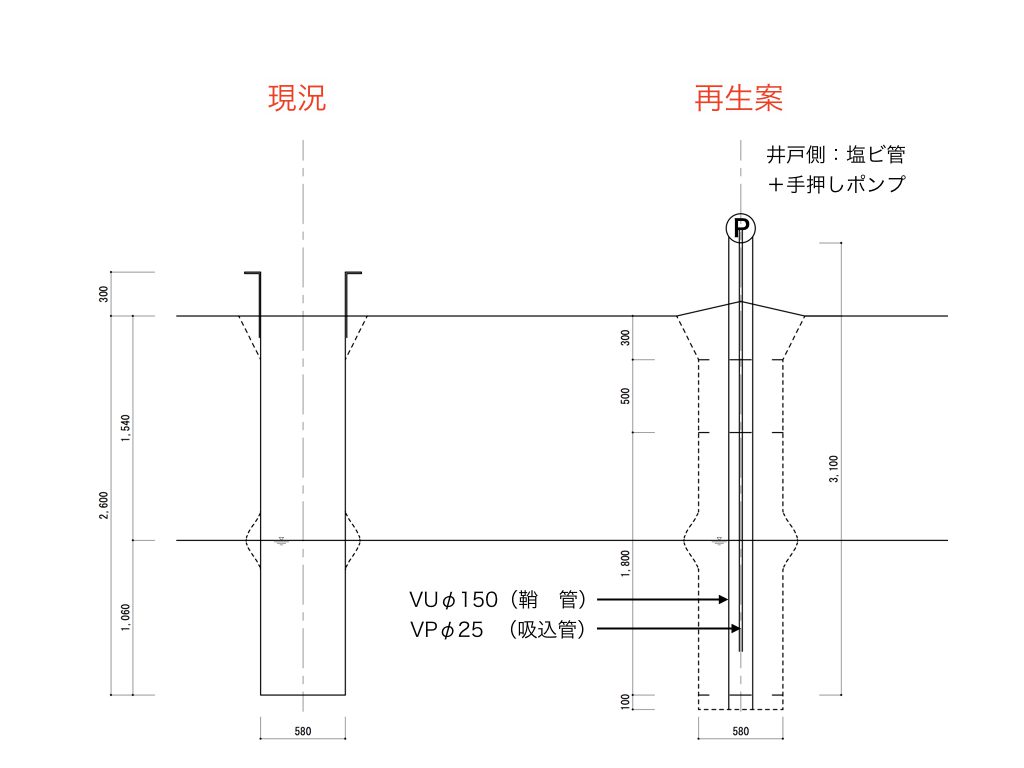

井筒の落下などが懸念される井戸について、前回、当面の対応策を検討するとともに、それに必要となる塩ビ管を用意しました。

この塩ビ管は簡易屋根(井戸への土砂流入を防止)の柱として使いますが、最終的に井戸を再生させる際(未定)には側(がわ)として流用する予定です。

井筒の外側にぽっかり口をあけている穴に注意しながら周囲を草刈り。

井戸のそばに近づくのが怖く、これまで草刈りもろくにできていなかったため、井戸全体の様子を窺うことができませんでしたが、良くわかるようになりました。

思っていた以上に穴が大きく広がっており、上写真中央の石で辛うじて井筒が支えられている状態です。

この石に向かって井筒は傾いています。

もう少し穴が広がると石が落ち、そして支えを失った井筒も落下することになるのでしょう。

隣接する流し(無筋コンクリート)が安定していますので、そこを足場にして井筒を撤去。

地面にぽっかり穴だけがあいている状態は危険を感じます。

とりあえず、先に準備した塩ビ管を立て込みます。

最悪、井戸内に落ちた場合には梯子のように使えるかもしれませんし、こうした構造物があるだけでも安心感は違うものです。

水は溜まっていますが、相変わらず濁っています。

降雨時、井戸内に土砂が流入しないように周囲に土堤を設けます。

ここは普段、人が立ち入るところではありませんが、進入防止の目印としてトラロープを張っておきます。

先ほど立てた塩ビ管を柱としてブルーシートで簡易屋根を作ります。

以上で、差し当たっての対策(井筒の落下及び土砂の流入防止)を講じることができました。

ところで、井戸水が濁っているため井戸底の状態を確認できませんが、塩ビ管を立て込んだ際の感覚では土砂が30cmほど堆積しているような感じです。

この土砂は地表から流入したものだと思いますが、今回、土堤や簡易屋根により土砂の流入を防止したことで今後、濁りがどう変化するかしばらく注視したいと思います。