井戸浚い(さらい)をするため、前回、エアーリフトポンプを試作しました。

今回は実際に動作させ、土砂混じりの水を揚水できるか確認することにします。

井戸の近くで作業することになりますので、安全対策(転落防止)として歩み板(ブリッジ)を使って足場を設けます。

エアーリフトポンプの揚水管(塩ビ管)を井戸内に入れ、コンプレッサーを始動。

ちゃんと揚水され、井戸底に近づけると土砂混じりの水が揚水されてきます。

写真のため動作状況を伝えることができませんが、通常のポンプ(水中ポンプやエンジンポンプ等)のように時間的に一定の流量があるのではなく、間欠的な揚水です。

動作状況を表現すると「ゲボー・・・(数秒)・・・ゲボー・・・(数秒)・・・ゲボー」のような感じです。

とりあえずは揚水できることがわかり一安心です。

ところで、井戸底から揚水される土砂混じりの水は、黒い泥状で、匂いが相当キツイです。

まさにヘドロなのです。

降雨時には地表面から土砂だけでなく枯れ葉なども流入していたはずで、それが腐ってヘドロ状になって井戸底に溜まっているようです。

先にポンプの動作状況を「ゲボー」と人が吐くときのような表現になったのは、このヘドロ状の水が勢いよく吐出されるのを見て、あたかも井戸が吐いているかのように感じたからなのです。

揚水管(塩ビ管)で井戸底の様子を探ると、凸凹があるようです。

凸部分を吸わせると土砂混じりの水ですが、凹部分でヘドロ状のものが出てきます。

コンプレッサーは空気吐出量が100L/min(0MPa時)のものを使っていますが、レギュレーター(流量調整)全開で揚水量が最も多くなるような感じです。

エアーリフトポンプで井戸浚いができそうなことはわかりましたが、土砂の堆積量が相当ありそうなことを考えると、揚水量をもう少し増やしたいところです。

そこで、今回の試運転の結果を踏まえてエアーリフトポンプを改良することにします。

揚水量を増やすには、(1)揚水管の口径を大きくすることと、(2)エアー量を増やすことが考えられます。

揚水管の口径とエアー量からは流速(=エアー量×4/π/口径^2)が決定しますが、エアーリフトポンプによる揚水には一定の流速が必要であるように(感覚的に)思います。

従って、揚水管の口径だけを大きくすると流速が遅くなり、その結果、揚水されなくなることがありえます。

そこで、揚水管の口径(φ20mm)は変えずにエアー量を増やすことにします。

追加のエアー源としては、浄化槽(曝気)用のブロワを用いることにします(現在、レギュレータ全開でコンプレッサーがフル稼動状態のため、ブロワと併用することによりコンプレッサー側の負荷を小さくしたいとの考えもあります)。

ブロワでも合併浄化槽用のものは能力が高く、80L/min(10kPa時)程度の空気吐出量があります。

新品を購入すると5万円程度しますが、ヤフオクでジャンク品(日東工器 LAG-80(N))を3千円弱で入手しました。

ブロワの配管はVPφ13相当ですので、散水等で使う一般的なゴムホースを接続することができました。

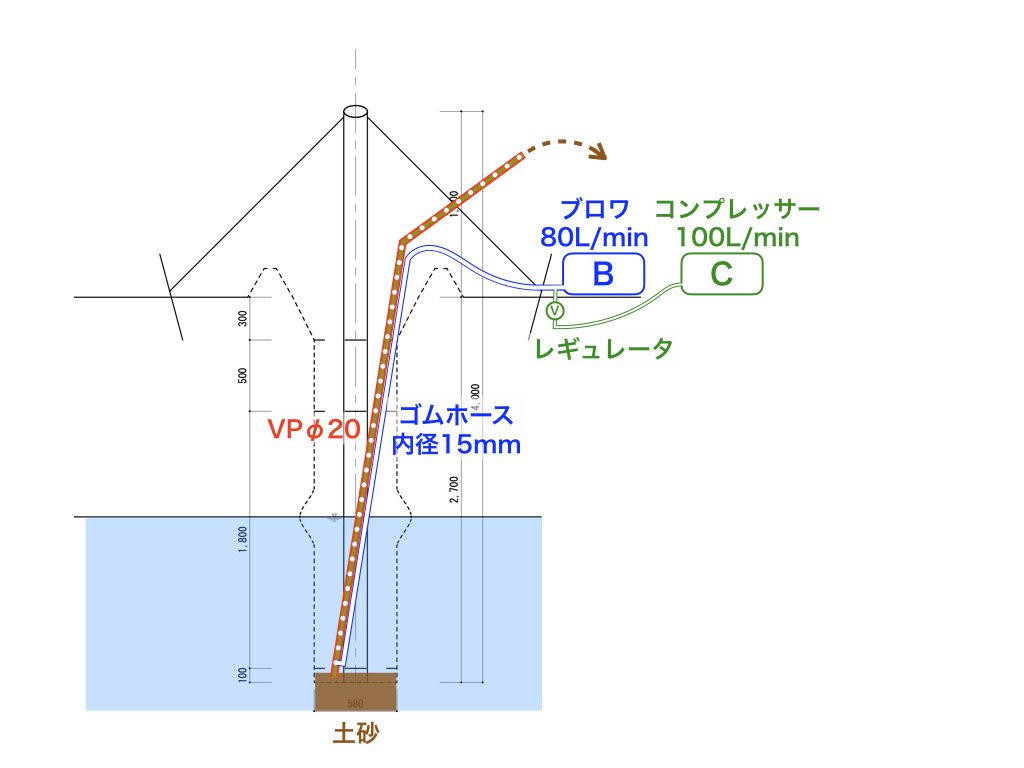

そこで、揚水管にはゴムホースを接続するように下図のとおり変更し、そのゴムホースへコンプレッサーとブロワから送気できるようにします。

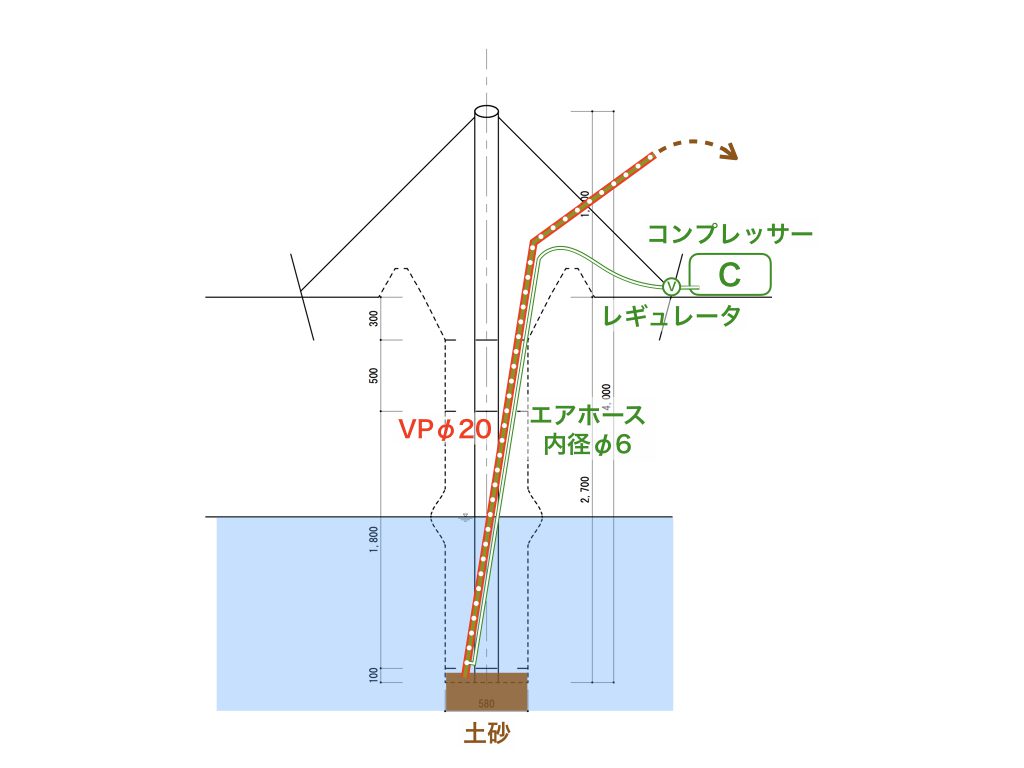

<変更前>

<変更後>

揚水管(VPφ20)にチーズ(φ20×φ13)を取り付け、ゴムホース(内径15mm)を接続できるようにします。

ゴムホースの元側では、コンプレッサーとブロワのそれぞれからのエアーの流入させられるようにします。

コンプレッサー(100L/min)に加えブロワ(80L/min)を稼動させることで、最大180L/min程度のエアーを送気できるようになりました。