前回、エアーリフトポンプを改良しました。

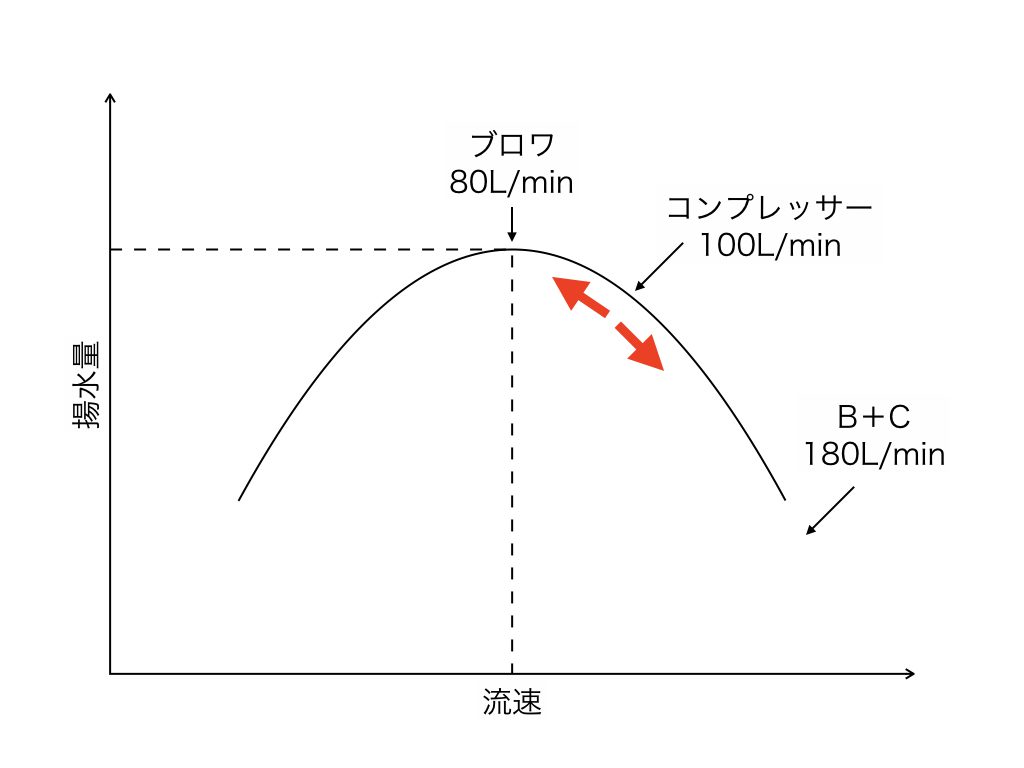

その結果、エアーリフトポンプで効果的に揚水するためには、揚水管に応じた送気量(多くても少なくてもいけない)を設定することが重要であることがわかりました。

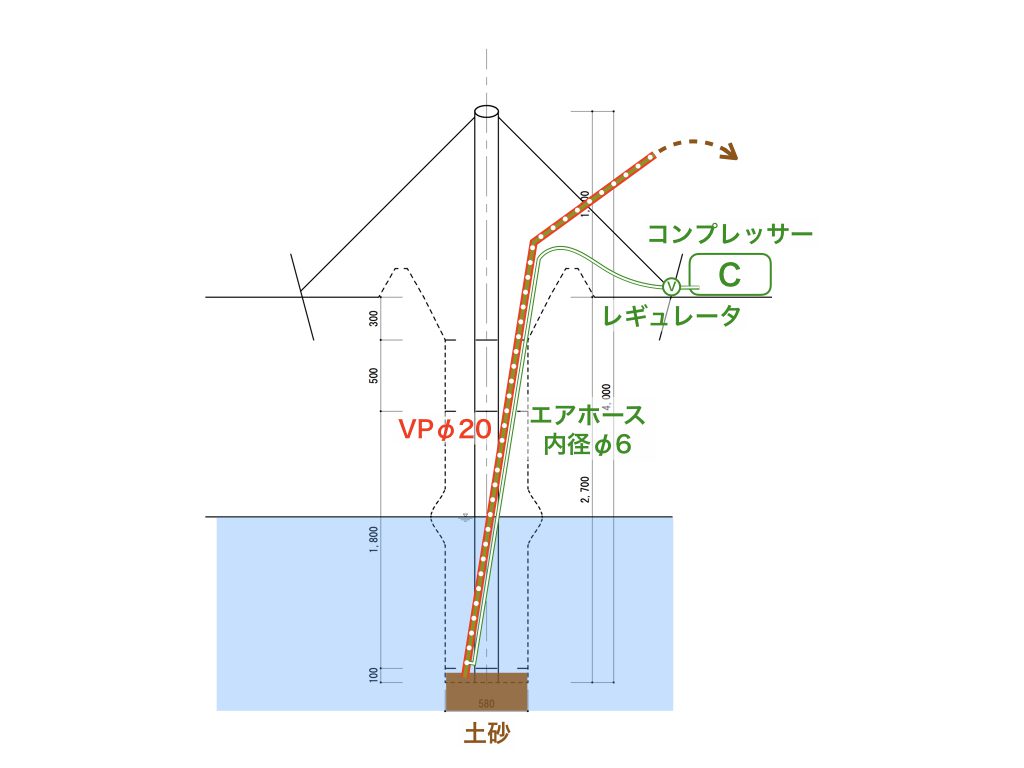

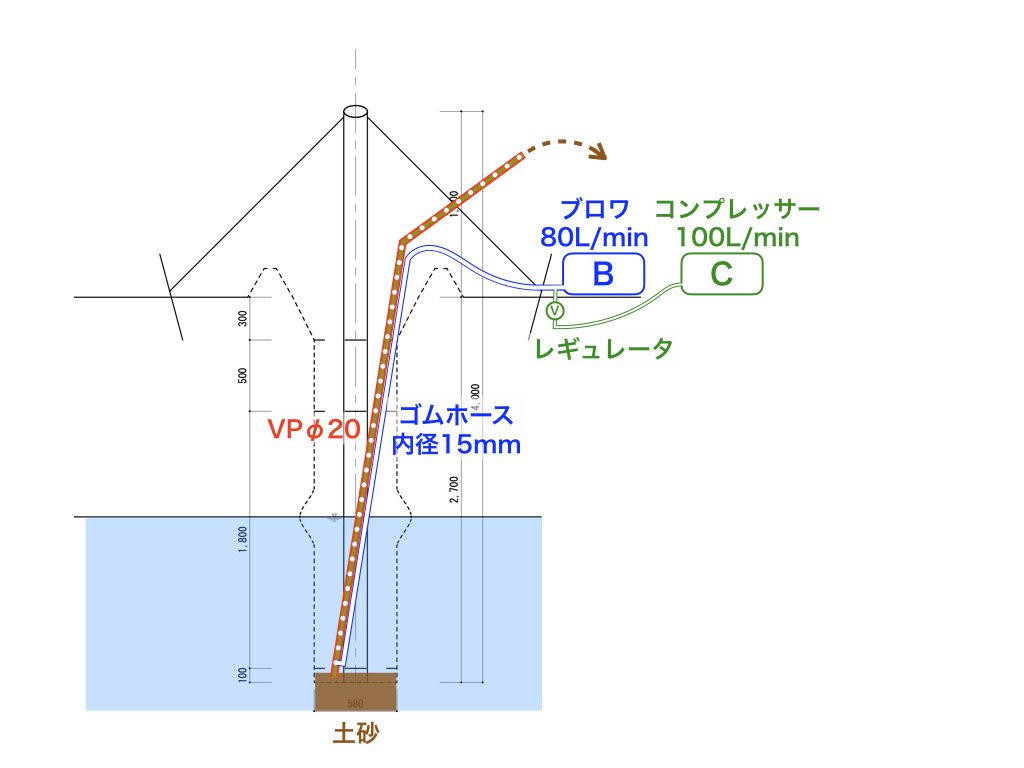

この結果を踏まえ、VPφ20(直径20mm)の揚水管に対して空気吐出量80L/min(10kPa時)のブロワで送気することで井戸浚いを行っていくことにします。

【7月23日】

1時間ほどエアーリフトポンプで揚水して井戸浚いを実施(下写真は井戸浚い後)。

【7月30日】

このところ降雨がないため、水位が1週間前に比べ相当下がっています(下写真は井戸浚い前)。

上写真の状態から井戸浚いを開始。

2時間ほどエアーリフトポンプで揚水したところ、井戸内の水が無くなってしまうのではないかと思うほど水量が減りました(実際にはこれでも1mほどの水位があります)。

水位の低下に伴い揚水の勢いが落ちてきたことから、この日の井戸浚いはこれで終了。

エアーリフトポンプでの揚水には空気吐出口において一定の水位(1m程度?の水頭圧)が必要であるようです。

そして、その水頭圧(hs)が大きいほど揚水量(Vw)が増すように感じましたが、その辺りのことを下記リンク先に記載の「エアーリフトの揚水公式」が示しているのかもしれません。

・論文「エアーリフトポンプ(Air Lift Pump)の設計理論」

しかし、これほど水位が下がるということは、この井戸は既に枯れており、地表から流入した雨水が溜まっていただけではないのか?とも感じます。

作業時以外は、簡易屋根(ブルーシート)をかけるなどして雨水が直接入らないようにしていますので、今後、水位がどう変化するか注視することにします。

【8月6日】

先の井戸浚いから1週間経過。

井戸の水位が回復していることから、井戸は枯れてはいないようです。

相変わらず濁っており、井戸底の状態は分かりません。

2時間ほど揚水するも、この日は水位低下がみられません。

台風による降雨があったため、充分な地下水量があり、減った分が直ぐに供給されるのかもしれません。

ヘドロ状のものは所々で出てくることはありますが、頻度・量ともに減ってきました。

また、以前は揚水すると周囲が多少悪臭に包まれたのですが、そのようなこともなくなりました。

【8月13日】

水位は高く、濁りもあります(下写真は井戸浚い前)。

猛烈な暑さですが、水遊びのような感じの作業で、しかも井戸水の冷たさで暑さも苦になりません。

ヘドロの臭いも無くなったため、缶コーヒーを飲みつつ!?作業してます。

【8月19日】

水位や濁りに大きな変化はなく、この日も1時間半ほど井戸浚いを実施。

ヘドロが出てくることはほとんどなくなり、土砂も大半は取り除けたように感じます(濁りがあるため確認不可能)。

作業後(作業前のほうが良いのですが)、濁りを確認するため採水。

昨年ポンプを設置した井戸のもの(下写真)と比べると全然違います。

いつかはこのように澄んだ井戸水になると良いのですが。

そう言えば、ポンプを設置した井戸の近くにはアマガエルがやって来るようになりました。

井戸水を使った際、竹の給水栓カバー(上部の節部分)に水を貯めておいてやるのですが、プールのように水に浸かることができて気持ち良いのでしょうね。

カエルは水浴び、そして私はこの夏、週末の井戸浚いで海に行かずとも日焼けすることができました・・・。

井戸浚いについては、これで一区切りがついたように思いますので、この状態でしばらく(来春頃まで?)水位や濁りなどの変化をみることにします。

<続きます>