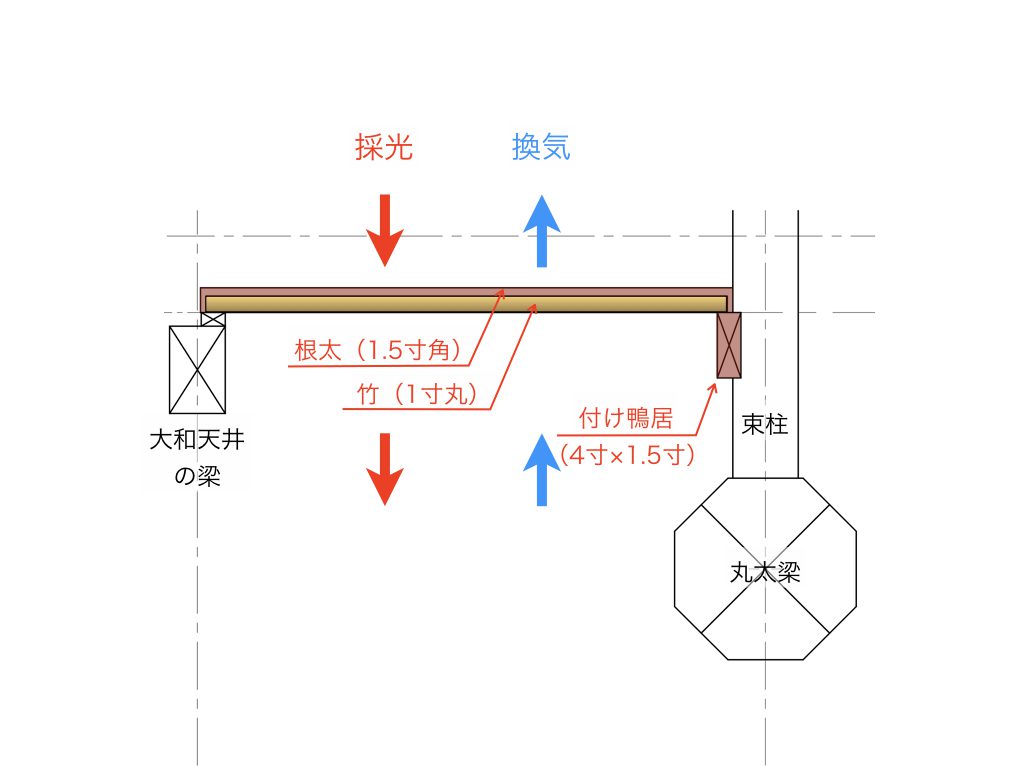

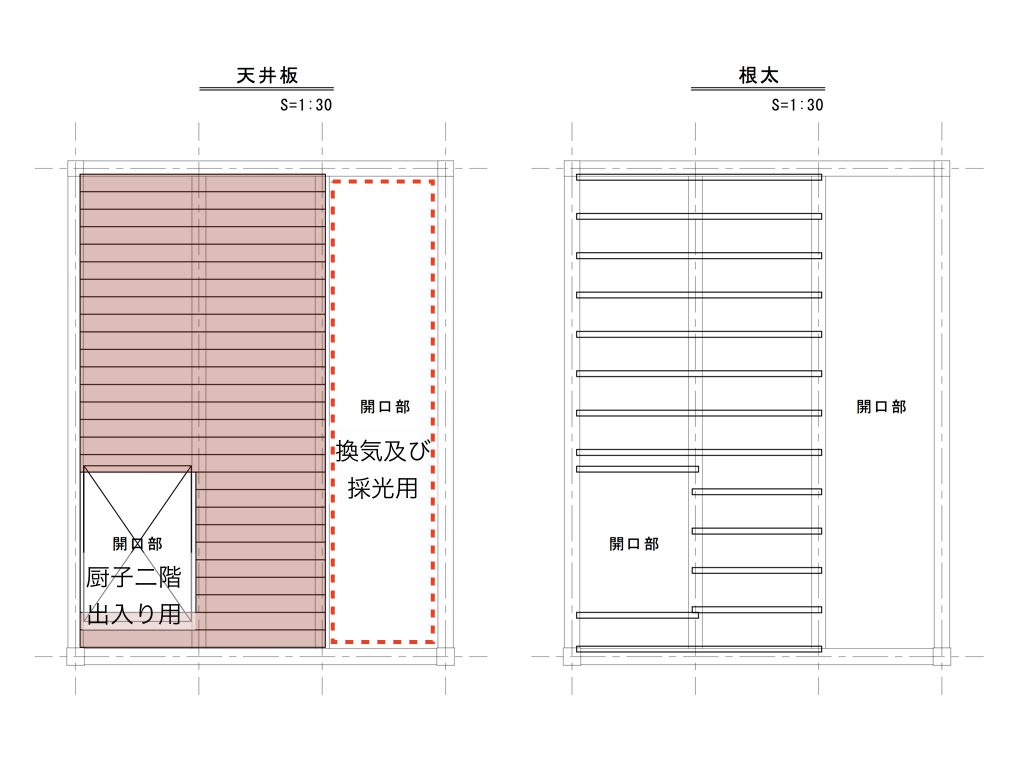

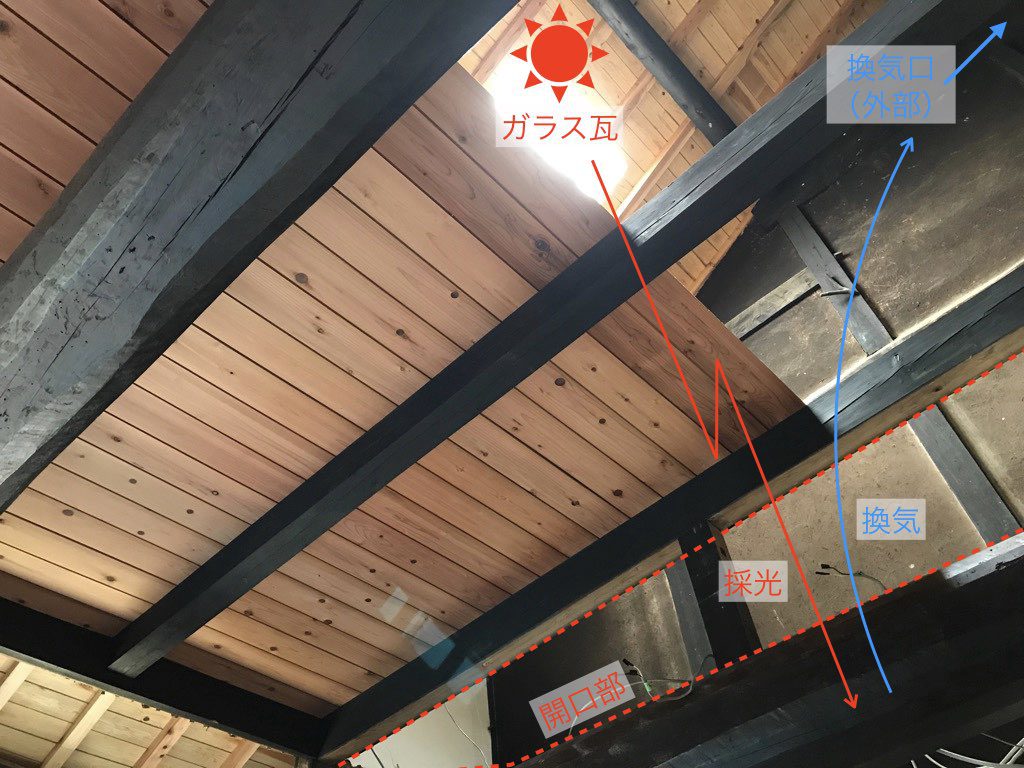

前回、天井開口部(換気及び採光用)の造作案として下図を考えました。

まずは、上写真で朱色点線箇所に付け鴨居(的なもの)を設置することになります。

そして、この付け鴨居の位置(天端高さ)は、向かい側の梁(大和天井)の天端と合わせる必要があります。

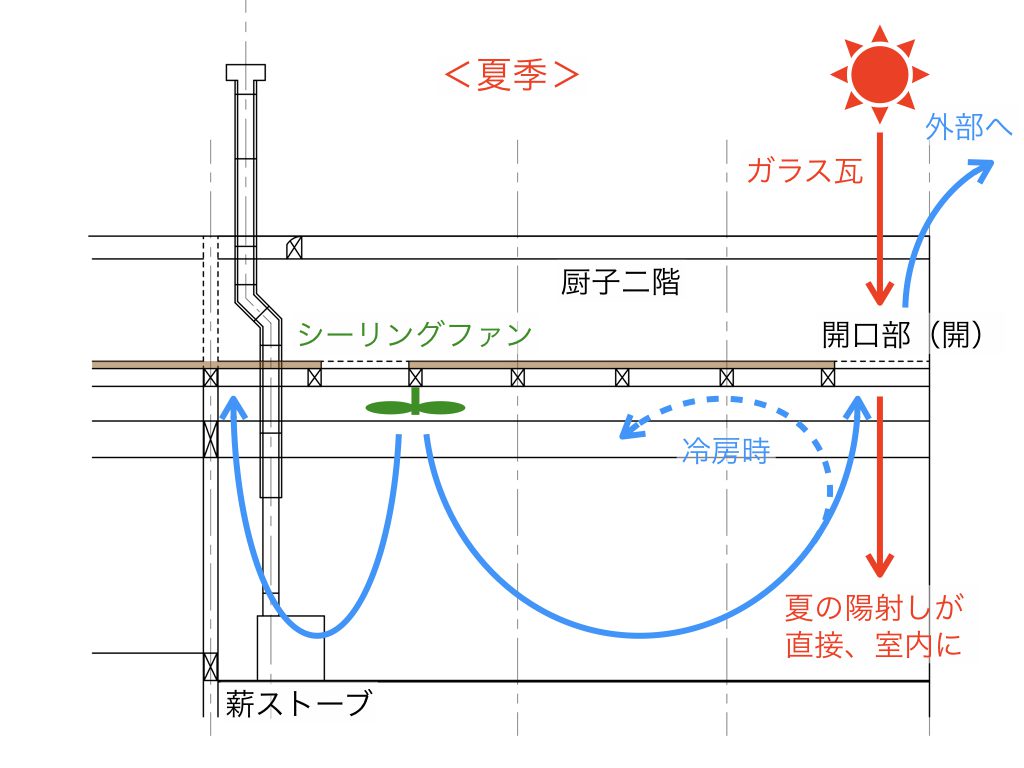

このため、レベルを出して水糸で起終点を結ぶのですが、どういうわけか水糸が途中の束柱に接触してしまいます。

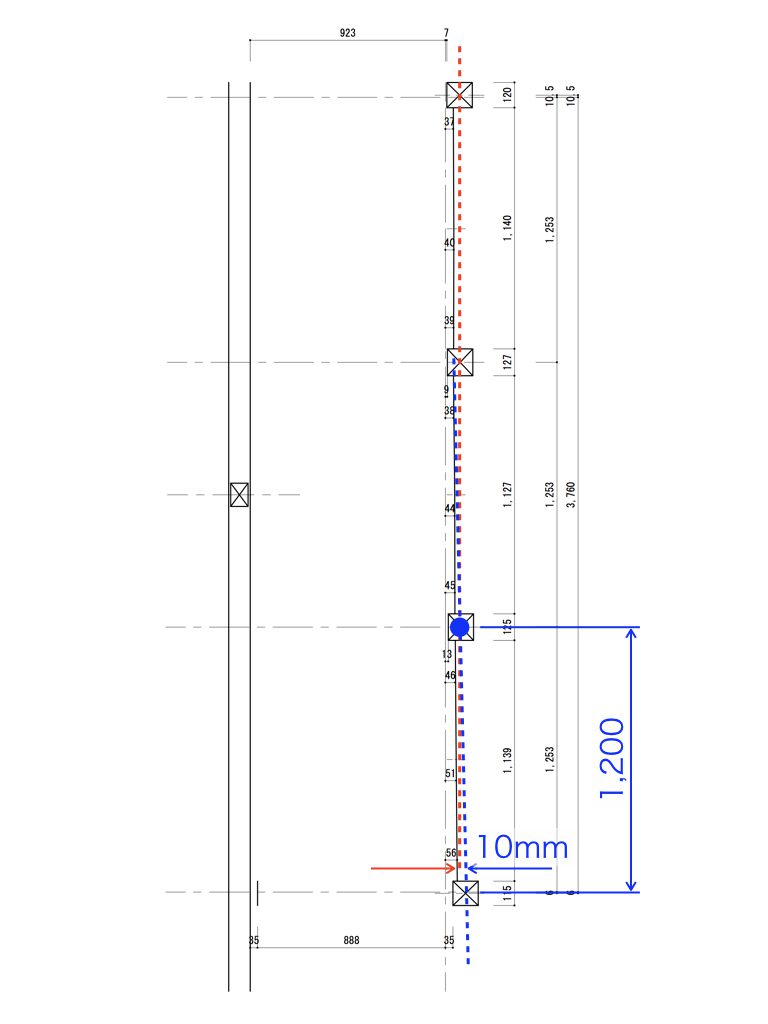

原因を探るため、束柱の位置を計測・図示すると下図(平面図)のとおりです。

束柱の中心(壁芯)は真っ直ぐに通っているものと思っていたのですが、上図で青色丸印の箇所で線形がシフトされているのです(シフト量は1.2mで約10mm)。

このため、水糸で起終点を結ぶと途中の束柱に接触するわけです。

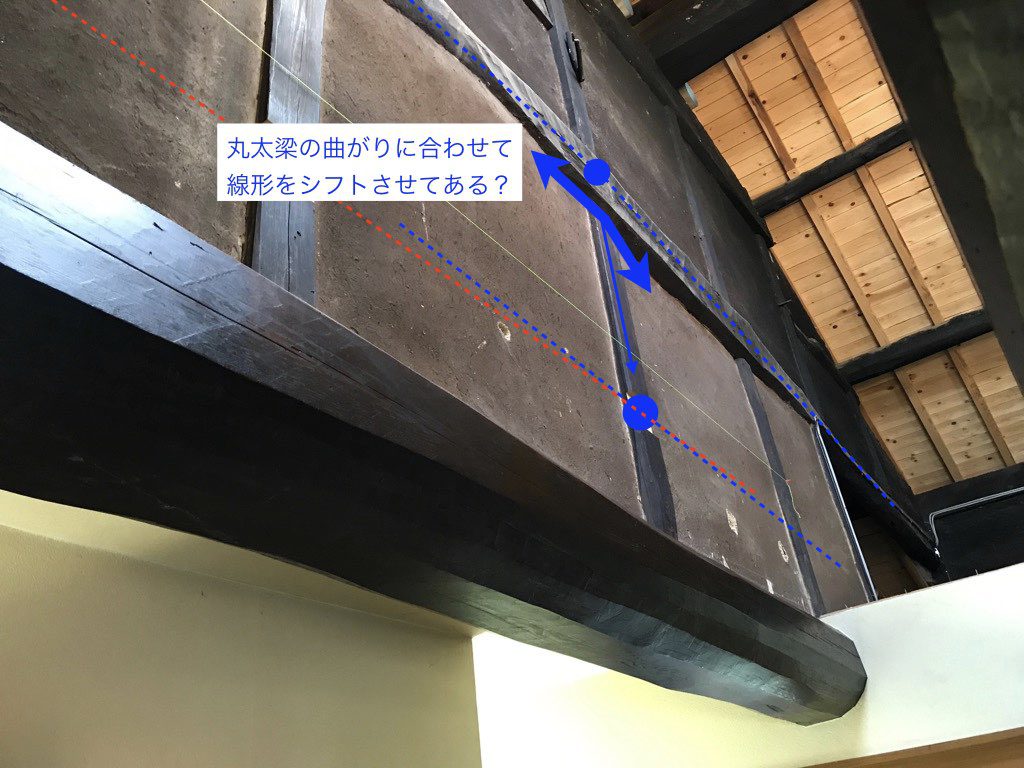

これらの束柱の上下には下写真のとおり丸太梁があるのですが、その上側の丸太梁に曲がりがあるため、どうもそれに合わせて線形をシフトしているようです。

いやはや、木の形状や性質に応じて自由自在に扱うことができる大工さんの技に感心せざるをえません。

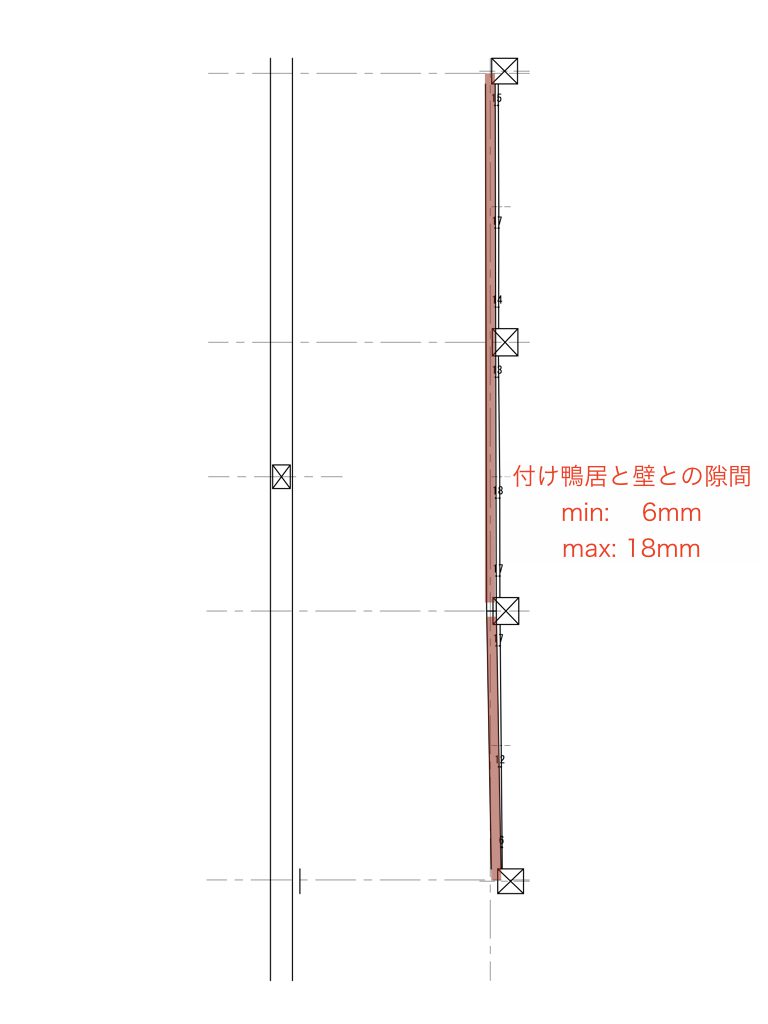

一方、素人の私には難しいことはできませんので、付け鴨居(下図で朱色着色)は単純にこの曲がりで2分割して突き合わせることにします。

また、付け鴨居は既存の束柱を5分(15mm)の深さで切り欠いて取り付ける考えです。

こうしても壁チリが大きいため、壁との間に2分(6mm)から6分(18mm)の隙間が生じます。

一方、この壁は荒壁(大直し)ですので、今後、中塗り・上塗りを行う予定です。

中塗りにより隙間が2分(6mm)程度埋まるとして、残りの隙間は付け鴨居側を切り欠いて調整することで隙間を無くす考えです。

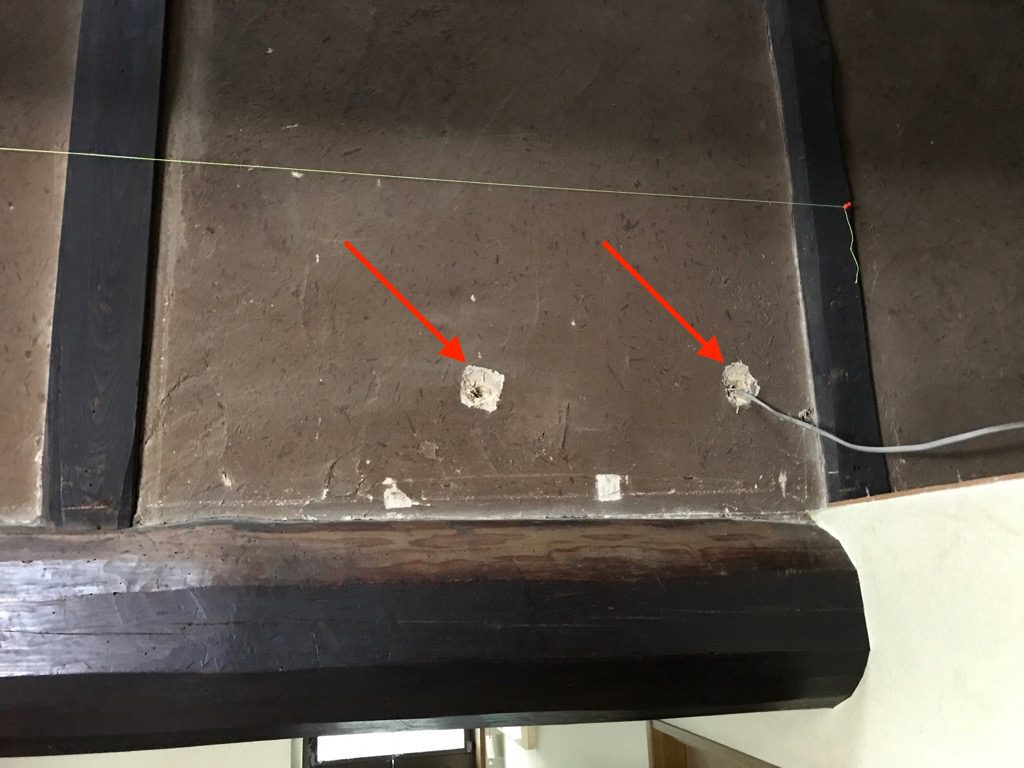

その付け鴨居の設置箇所に電気ケーブル(15年前のリフォームで施工)が通っていますので、取り外して迂回させます。

束柱を、ノミを使って幅4寸、深さ5分で切り欠いていきます。

電気ケーブルが通っていた穴を中塗り土で塞いで、取り付け側の準備は完了です。