前回、付け鴨居(的なもの)を取り付けました。

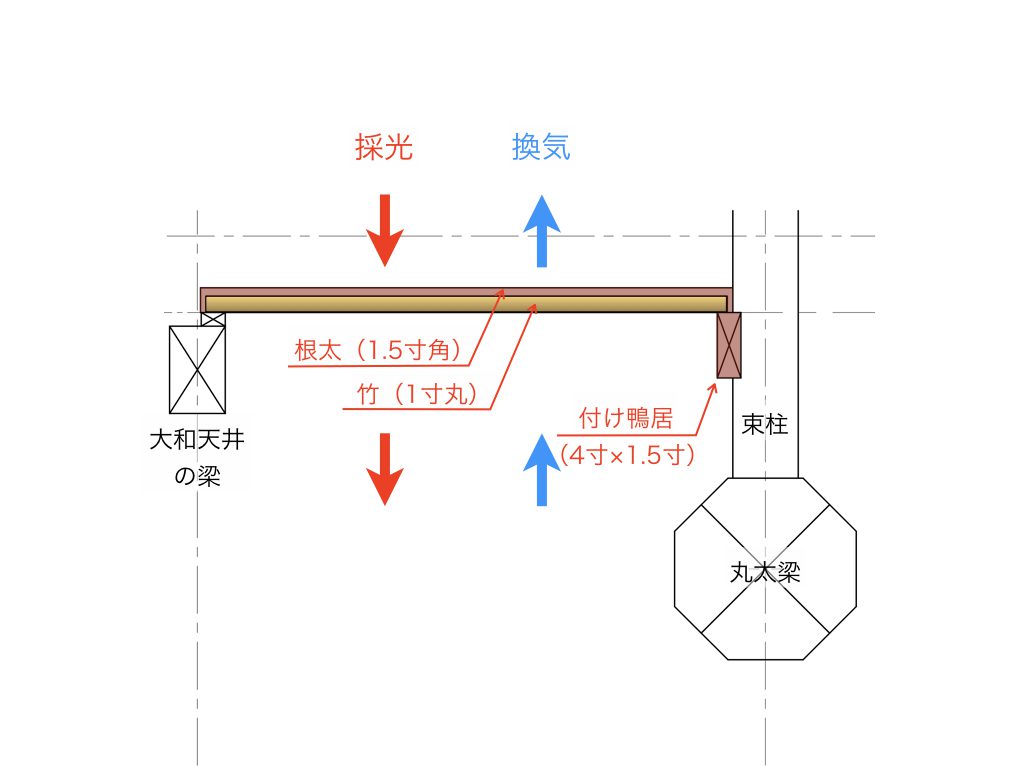

この付け鴨居の上に竹を並べることで、(自然)換気&採光を確保できる天井にしたいと考えています。

また、この付け鴨居を取り付けた側の土壁が煤で汚れているため、いずれは掃除したいと思っています。

そこで、作業時に合板をのせれば足場を確保できるように、付け鴨居に根太を掛けることにします。

この根太は、モジュールで作る予定の竹天井を固定する役目も担うことになります。

木材(杉、1寸5分角)はホームセンターでセール品(4mもの1本600円弱)を購入。

セール品ですが、プレーナーにかけたら良い感じになりました。

根太を仮置きし、配置(間隔等)を検討します。

根太の間隔が広すぎると荷重(大人1人+α)に耐えられませんし、狭いと竹よりも根太が目立ち五月蠅い感じになりそうです。

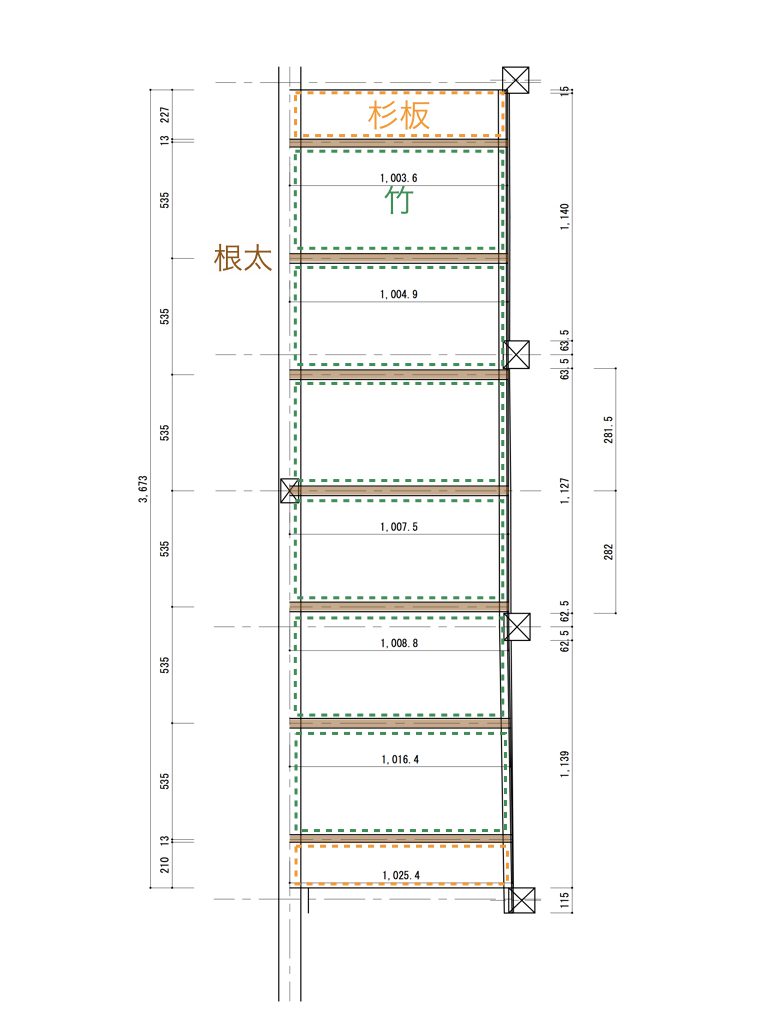

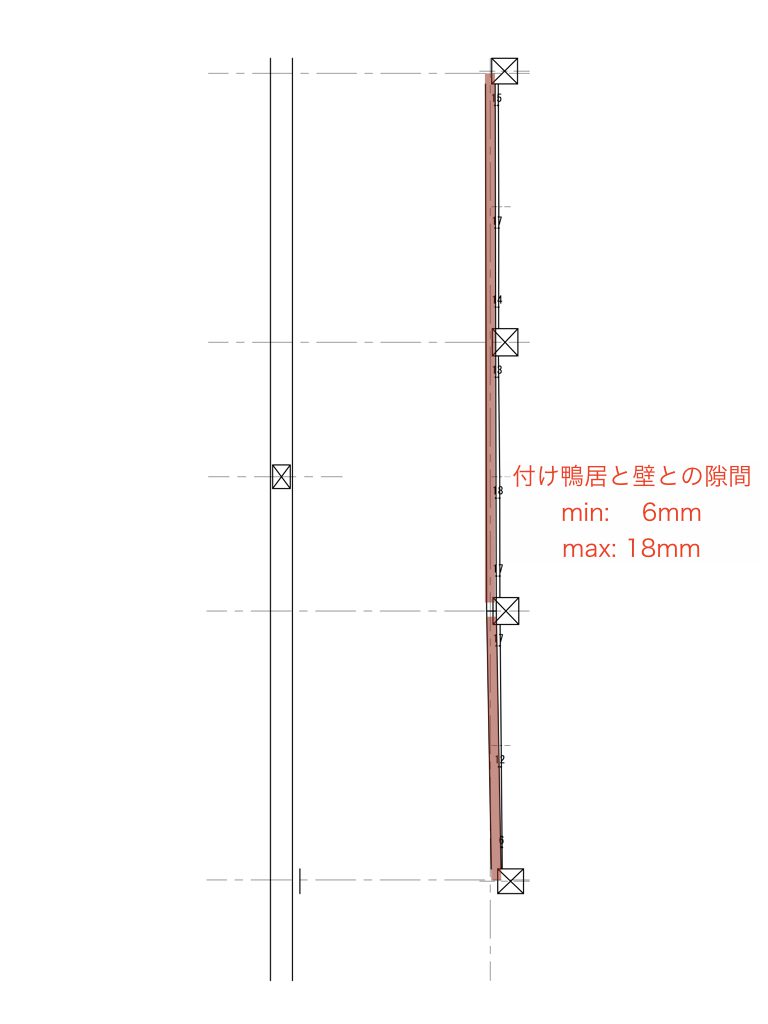

そこで、下図のとおり@535mm(約1尺7寸)間隔で配置することにします。

起終点の壁との取り合い部については、納まりが容易になるように竹ではなく杉板を張るようにしています。

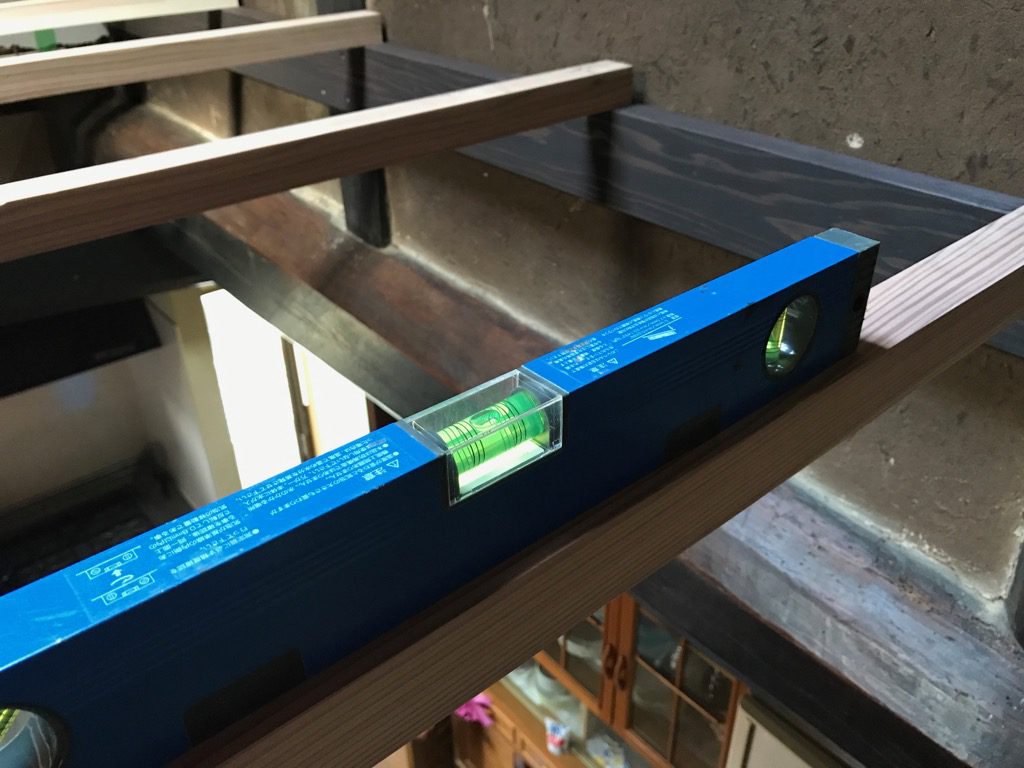

一応、レベルで水平になっていることを確認します。

根太は竹天井(モジュール)の枠にもなりますので、引き締まるように古色で着色します。

板材は柿渋のみ(顔料なし)を塗布します。

材料の準備ができましたので、設置していきます。

根太と板との接合部は、隙間が生じないように角材側に溝をつけて設置します。

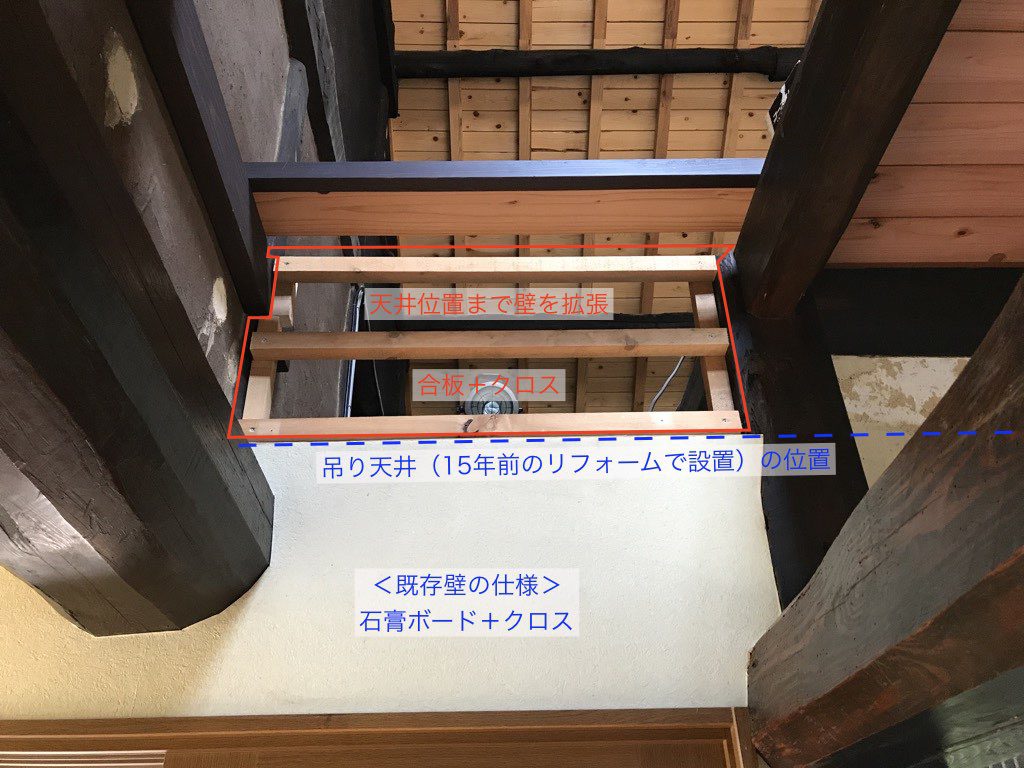

上写真の箇所(北側)は既存の壁に取り付ける形にできますが、反対側(下写真、南側)は途中の高さまでしか壁がないため、下地を組んで壁を拡張することにします。

ここが真壁(上写真で右側、土壁、和風)と大壁(上写真で左側、クロス壁、洋風)との取り合い部になるのですが、このような感じで納めることにしました。

15年前のリフォームによる壁は一般的な石膏ボード+クロス仕上げですが、石膏ボードの処分に困った経験から合板(5.5mm厚のベニア)を使うことにします。

また、土壁とクロス壁との取り合い部には付け鴨居ならぬ付け柱(壁チリの大きさの角材)を設けることにします。

合板を張り、隠し釘で付け柱を取り付けます。

付け柱はまだ古色塗りしておらず(他のものと後日まとめて行う予定)違和感がありますが、この隅に束柱が立っているように見えるような見えないような。

付け鴨居と付け柱を設置し、これで付け鴨居と丸太梁との間の部分(垂れ壁)を中塗りできる状態になりました。