前回、薪棚について検討し、その内のひとつ(全3箇所)を土蔵の庇下に設置することにしました。

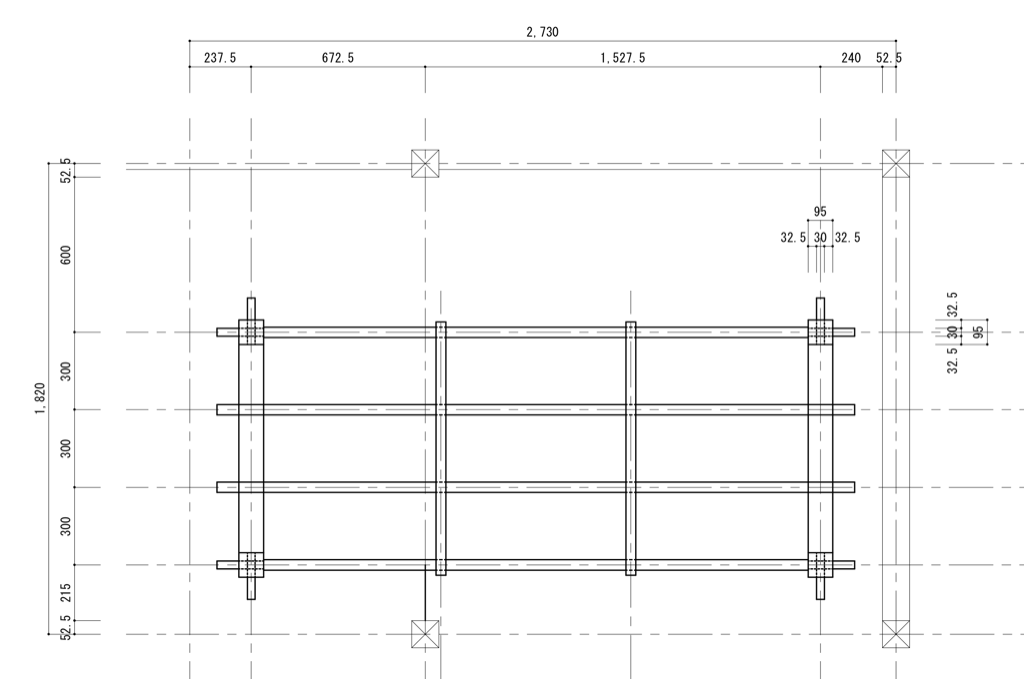

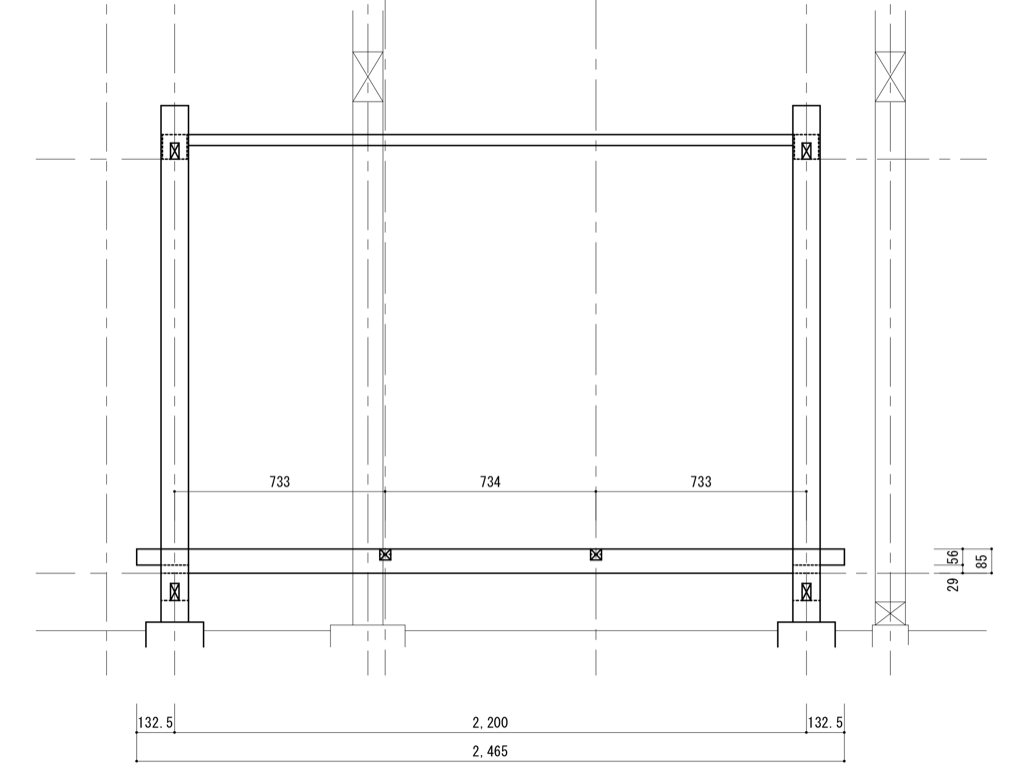

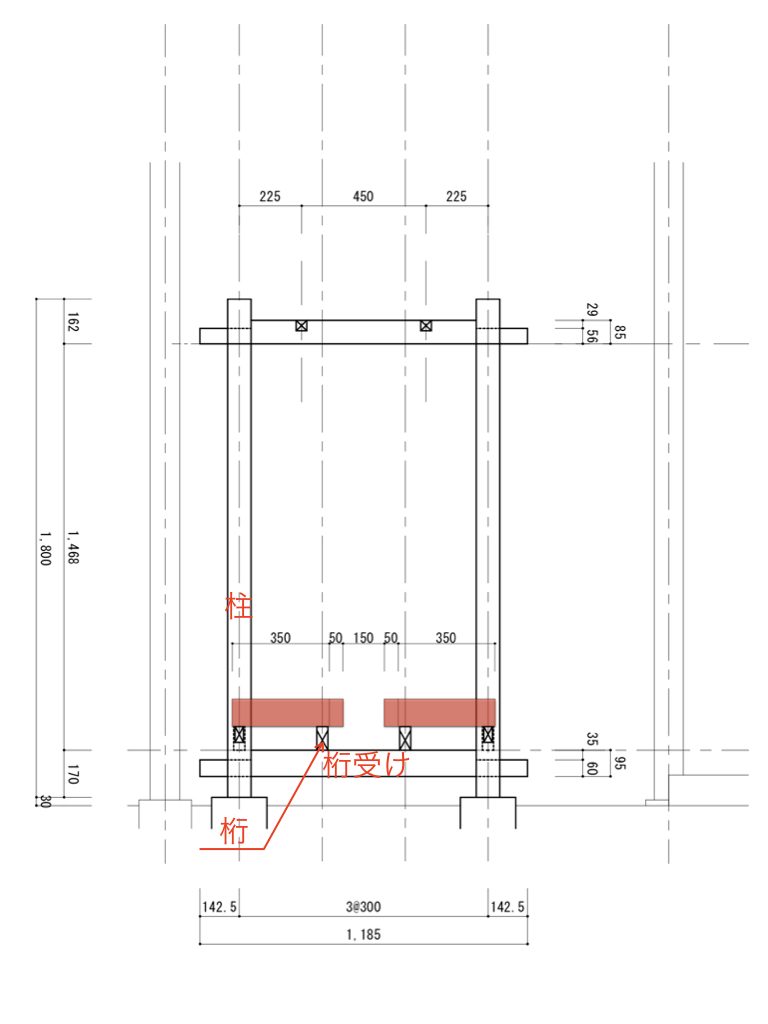

そして、この薪棚は昨冬にチェンソーを使って自家製材した角材を下図のように組んで作る考えです。

四隅に柱(薪を載せる桁を支持)を建てることにしていることから、それぞれの柱に対して(独立)基礎が必要になります。

コンクリート製の沓石をホームセンターで買ってくれば済むことですが、できる限りコンクリートは使わないようにしたいと思っています。

かと言って、古民家のように自然石を使って石場建てにするのはハードルが高い・・・。

そのように思っていると、良いものが目に飛び込んできました。

これは以前、主屋(古民家)で使われていた延べ石(土台の基礎)で、4年前の改修工事(減築)により一部が不用になり、邪魔にはなるものの残してあったのです。

これなら平坦な面があるため、短く切れば市販の沓石と同様に容易に扱えそうです。

ところで、上写真をよく見ると延べ石の両端にホゾ穴のようなものがあります。

土台の基礎として使うなら、このような穴は不要なことから、この延べ石自体も何かを再利用したもののようです(古墳の石材だったりして!?)。

さて、この延べ石を沓石にするため20cmの長さで玉切りしますが、こんな重くて硬い石(花崗岩)を素人が切れるものなのか??

実は意外にも可能で、ダイヤモンドカッターを装着したディスクグラインダーで四方から切り込みを入れたうえ、タガネを打ち込むと上手い具合に割れるのです(改修工事の際に教えてもらいました)。

断面の周囲にグラインダーで切り込んだ痕が残るものの、狙った形で割れてくれます。

これらの沓石を所定の場所に据えるため、外周に直線が出ている端材(水貫)を廻したうえ、水糸を張ります。

こんな面倒なことをせずとも、今回の薪棚は沓石の上に直接柱を建てる構造のため、適当に沓石を据え、その天端高に応じて柱の長さを調整すれば良いだけです。

とは言え、なんだか頭の中が混乱して間違った長さで柱を切ってしまいそうで、水糸を張って同一レベルで沓石を据えることにしました。

沓石の据付箇所に穴を掘ります。

ここの土間は2年ほど前に三和土を打ち換えたのですが、石のように固まっていて掘るのに一苦労・・・。

沓石を据える場合、一般的には砕石を敷いたうえ、均しコンクリートを打って調整するのだと思います。

しかし、コンクリートを使うと沓石と固着してしまって再利用が難しくなってしまいそうです。

そこで、砕石(+コンクリート殼の再利用)のみで据えることにします(粘性土の地盤が乾燥して固結しているため砕石も不要なぐらいです)。

水糸からの下りと、レベルで水平を確認しながら沓石を据えます。

表面(深さ5cm程度)は三和土で復旧するとして、その高さまで砕石で埋め戻します。

同様にして4箇所の据付完了。

次に沓石周りの三和土を施工します。

三和土の材料として、先に掘った土(粘土)に消石灰を混ぜます(本来はニガリも加えますが今回は省略)。

これに水を加えて練ります。

練った土で埋めて仕上げます。

三和土(叩き)と言うとおり、本来はここで十分に叩くことで余分な水分を排出させ、その後のヒビ割れ(乾燥収縮)を防ぎます。

しかし、今回の場合、無理に叩くと逆に周囲の三和土を割ってしまいますので、コテで押さえる程度にしました。

2年前に三和土を打ち換え、元々のヒビ割れに加えて風雨により表面が劣化してきています。

薪棚を設置すると手を入れられなくなりますので、この機会に簡易的にメンテしておくことにします。

劣化して粉状になっている土に混ぜるように消石灰を散布。

散水してコテで均します(下写真は施工直後の状態)。

上写真から1ヶ月程度経った状態が下写真です。

消石灰の白さが残っていますが、良い感じです(この方法で正しいのかは不明)。

こうしたメンテがコンクリートとは違って三和土には欠かせないようです(忙しい現代にあって三和土が廃れるのは当たり前です)。

一方、基礎石周りの三和土を復旧したところは、叩かずに施工したため、大きなヒビが入っています。

ヒビがあったところで薪棚に隠れてしまいますので、これで良しとしましょう。