前回、煙道を作り始めました。

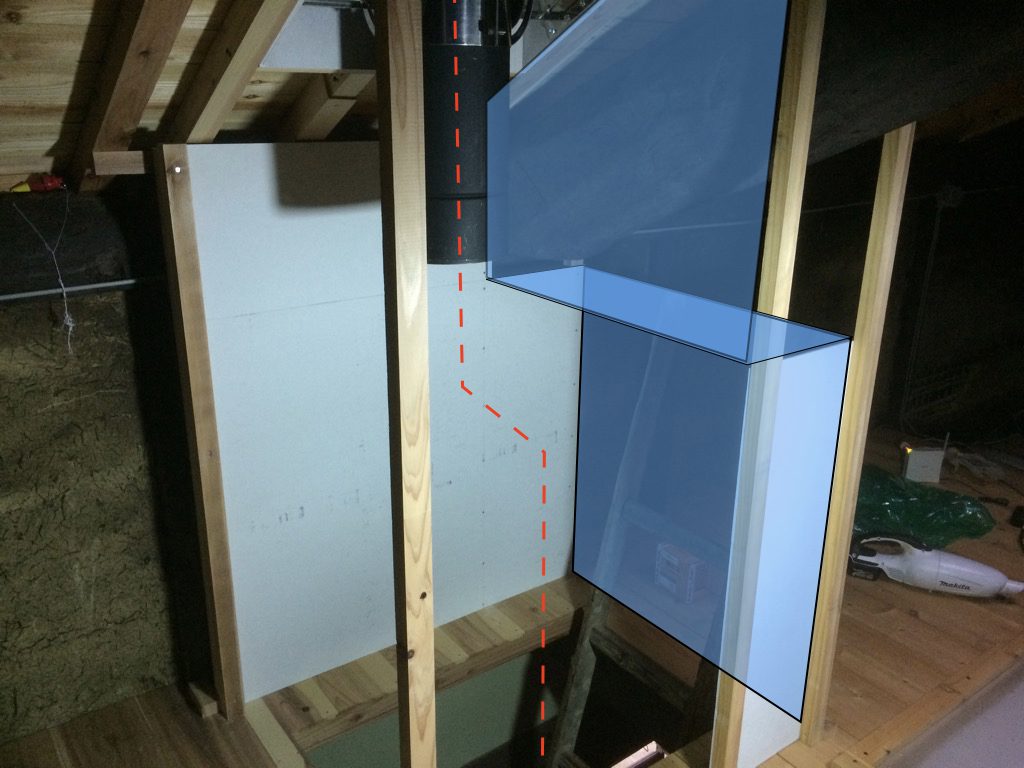

そして、屋根の梁を下写真で青着色のとおりかわす(&防護する)ことにしました。

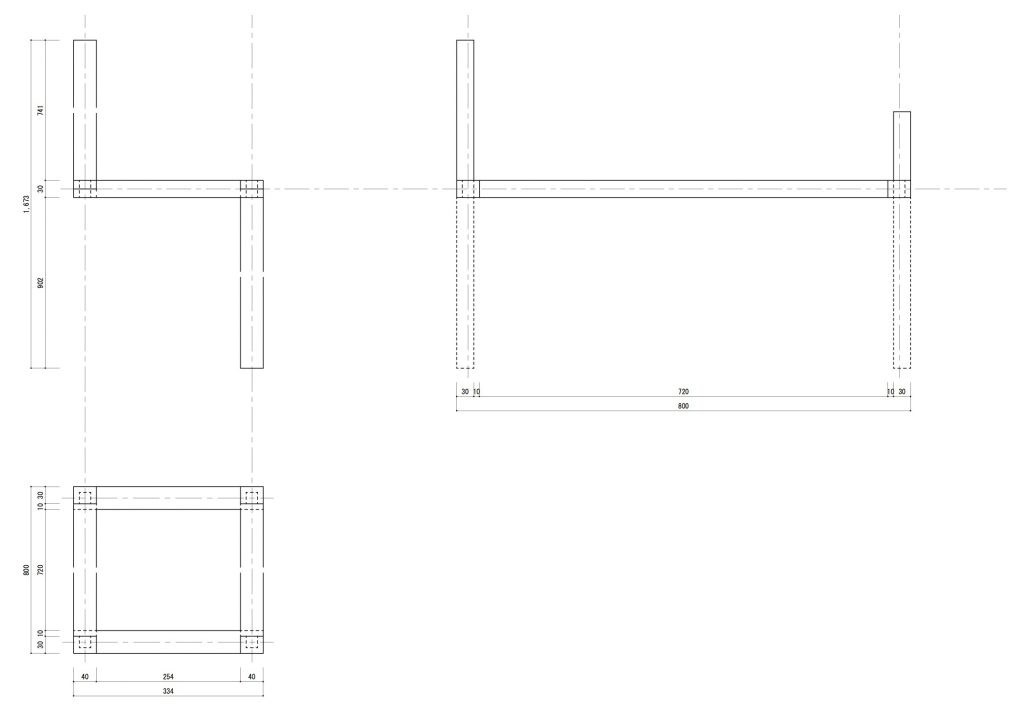

そのため、下図に示す骨組みを作り、先に立てた柱部分に取り付けます。

それでは作っていきます。

まずは、ベースになる長方形の部分を相欠きにより組みます。

相欠き部分にはホゾ穴を開けておき、上下の柱部分(ホゾ)を挿すことで固定します。

組み立てます。

ホゾ加工は面倒ですが、組み立ては楽しいです(^_^)

でも、よく見ると胴付きに隙間がありますね・・・

組み上げたものを先に立てた柱部分に取り付けます。

これで煙道内に木材(可燃材)が現れないようにケイカル板(不燃材)を張ることができるようになりました。