今回から造作していきます。

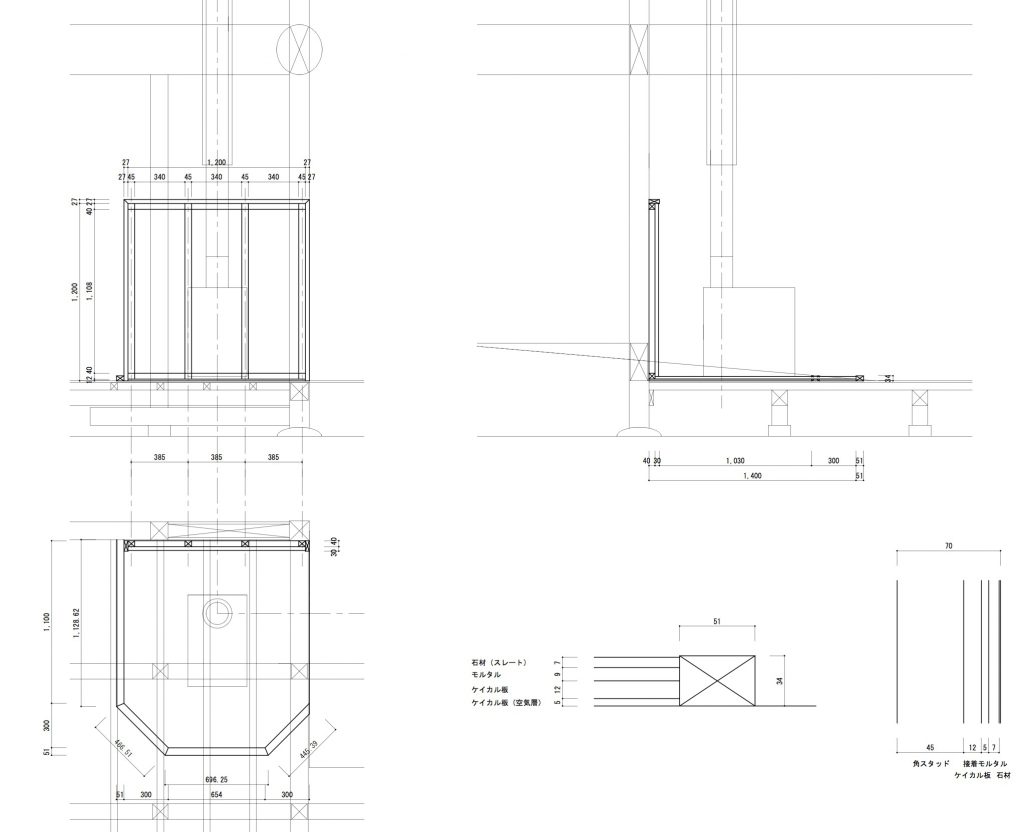

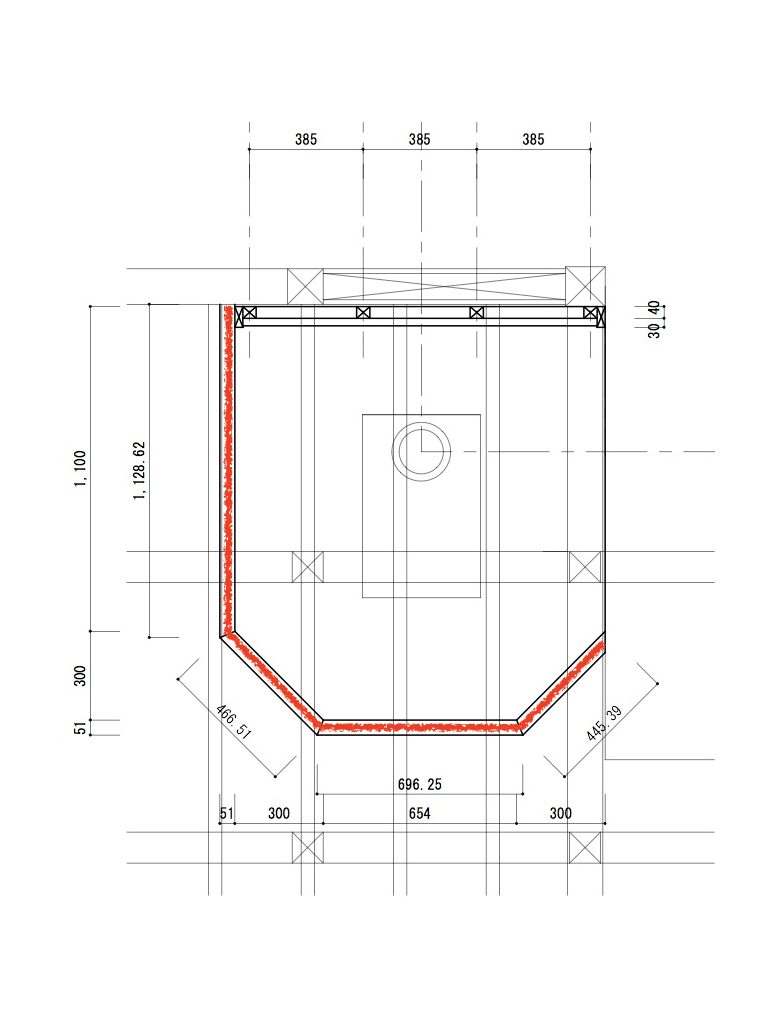

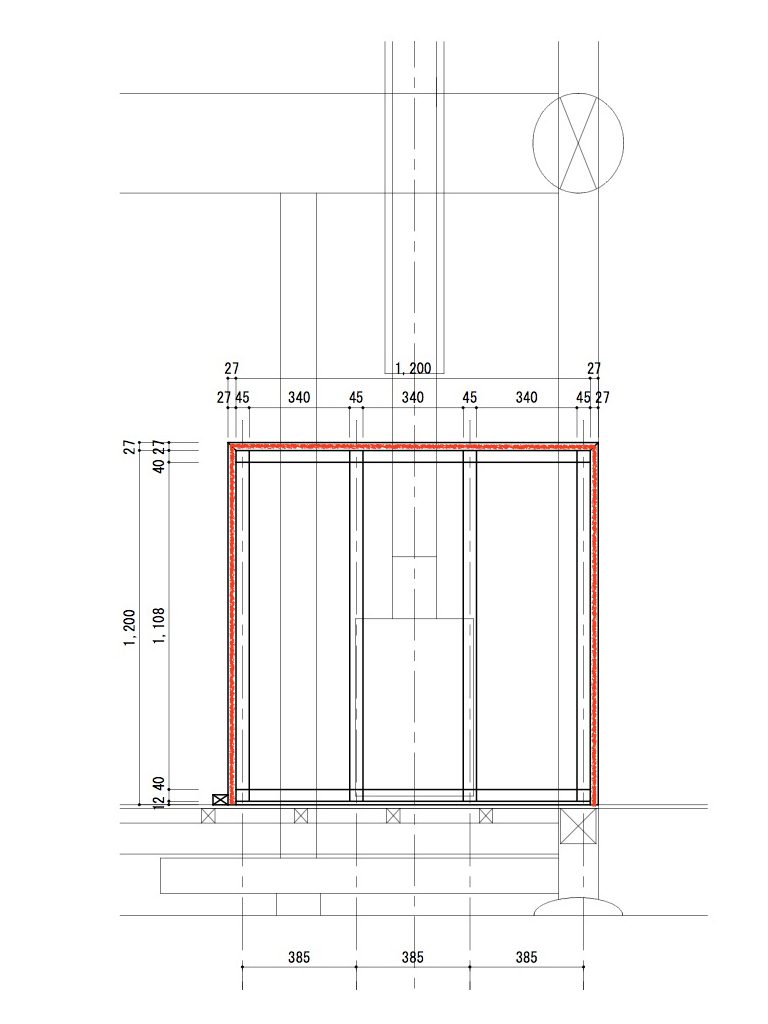

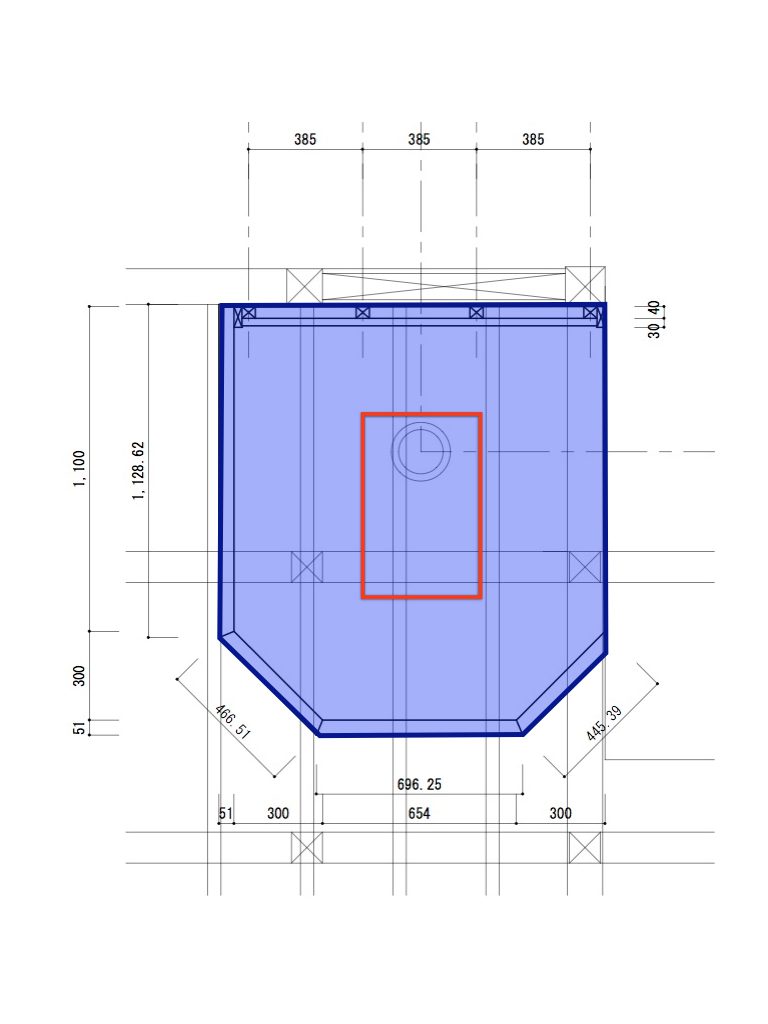

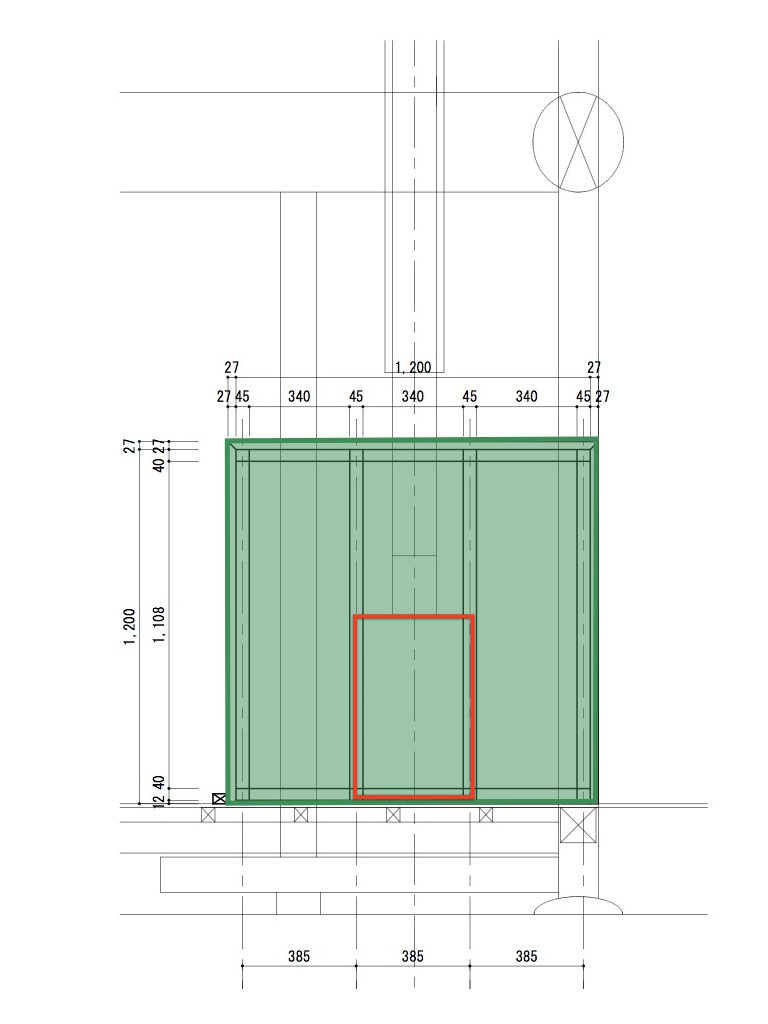

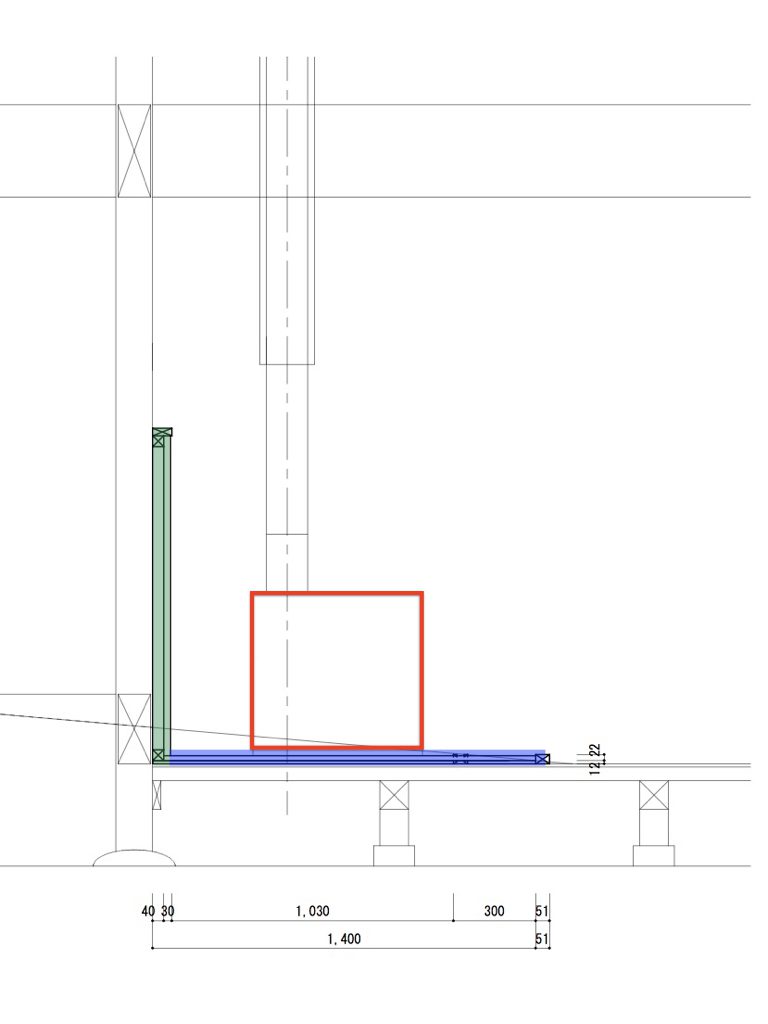

まずは炉台・炉壁の位置を落とします。

さて、炉台は現状の床(フローリング)のうえに設け、その境に見切り材を入れることにしています。

同様に、炉壁にも見切り(額縁)を設けることにしています。

これらの見切り材をどうするか。

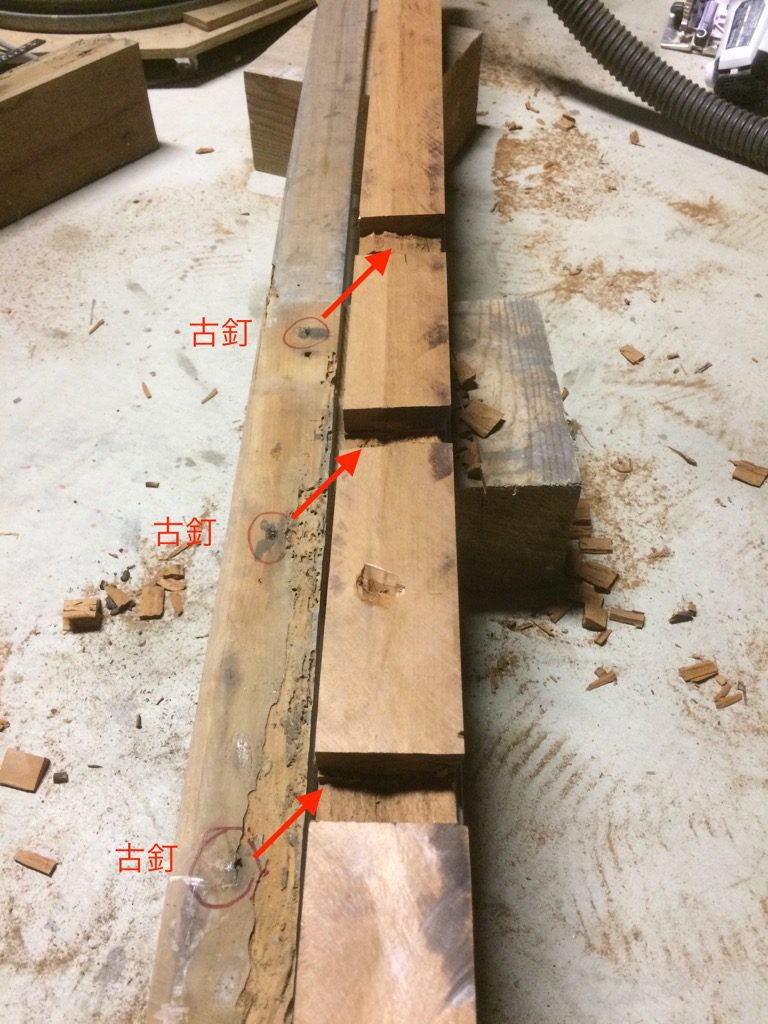

主屋の改修工事の際に発生した敷居(サクラ)がいくつか保管してありますので、その古材を再利用したいと思います。

これらの敷居のひとつは、もともとはここで使われていました。

納戸のような4畳間の出入り口部分です。

荷物満載で長年開かずの扉(部屋)状態となっていたため、湿気って床は腐っていました。

また、外壁側は長年廃材が積まれた状態で、土台からシロアリにやられていました。

このように状態が酷かったこともあり、この部屋は解体(減築)しました。

当初、敷居を含む角材については薪ストーブの薪に使う考えで、大工さんにお願いして敷地内に野積みしてもらいました(板材は処分していただきました)。

この状態で約3ヶ月、野ざらし。

ようやく薪ストーブ用に玉切りする段になって、敷居だけは倉庫内に保管しておきました。

そのため、さらに酷い状態になってしまいました・・・

上写真のものは添え木がしてあり、その添え木から虫食いが移っています。

添え木を外すため釘を抜こうとしても、サビた釘頭が取れるだけです。

釘が入っている状態では加工できませんので、釘(虫食い)のある面を丸ノコで挽き割ります。

しかし、釘は木の中までサビていて釘抜きで掴めないため、釘がなくなるところまで掘って完全に取り除きます。

掘ったことで確保できる幅は70mm程度になりそうです。

他にも虫食いなどの状態の悪い部分を取り除きます。

・長さ2間:1本

・長さ1間:3本

(2間のものは写真には写っていません。)

二面を手押しカンナ盤にかけ、水平・垂直を出します。

そして、自動カンナ盤にかけて、幅と厚みを揃えます。

炉壁用の見切り材(69×27×1,800、3本)ができました。

左に置いてあるのが、もとの敷居(腐朽部分)です。

一見ボロボロの木材でしたが、一皮(二皮?)剥いてやれば新材になるものですね。

すべてサクラかと思っていましたが、1本白いもの(ヒノキ)が混じっています。

同様に加工して炉台用(51×35×3,600、2本)のものもできました。