見切りができましたので、今回はこれを基準にして炉台の下地を作ります。

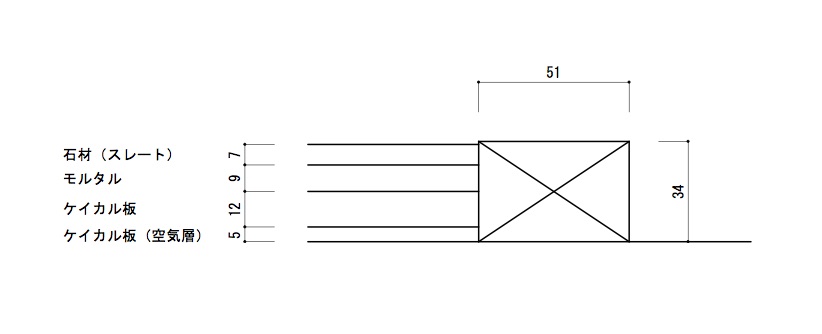

炉台はケイカル板(不燃材、12mm厚)を下地にして、その上を天然石(スレート)のタイルで化粧する予定です。

ところで炉壁には空気層を設けますが、炉台にも空気層を設ける必要があるのでしょうか?

ネットで調べる限りでは炉台に空気層を設けている施工事例は余りないようです。

また、設置予定の薪ストーブ(モキ製作所MD80Ⅱ)には炉の下部に遮熱板があることから、空気層の必要性は小さいように思います。

しかし、煙道の造作においてケイカル板(5mm厚)の端材がたくさん生じたため、それを有効活用すべく空気層(気休め程度)を設けることにします。

見切り材の厚み(34mm)は既に決まっています。

モルタルを調整代にしていますが、空気層のケイカル板(5mm厚)を追加してもモルタル厚は9mm程度確保できますので大丈夫でしょう。

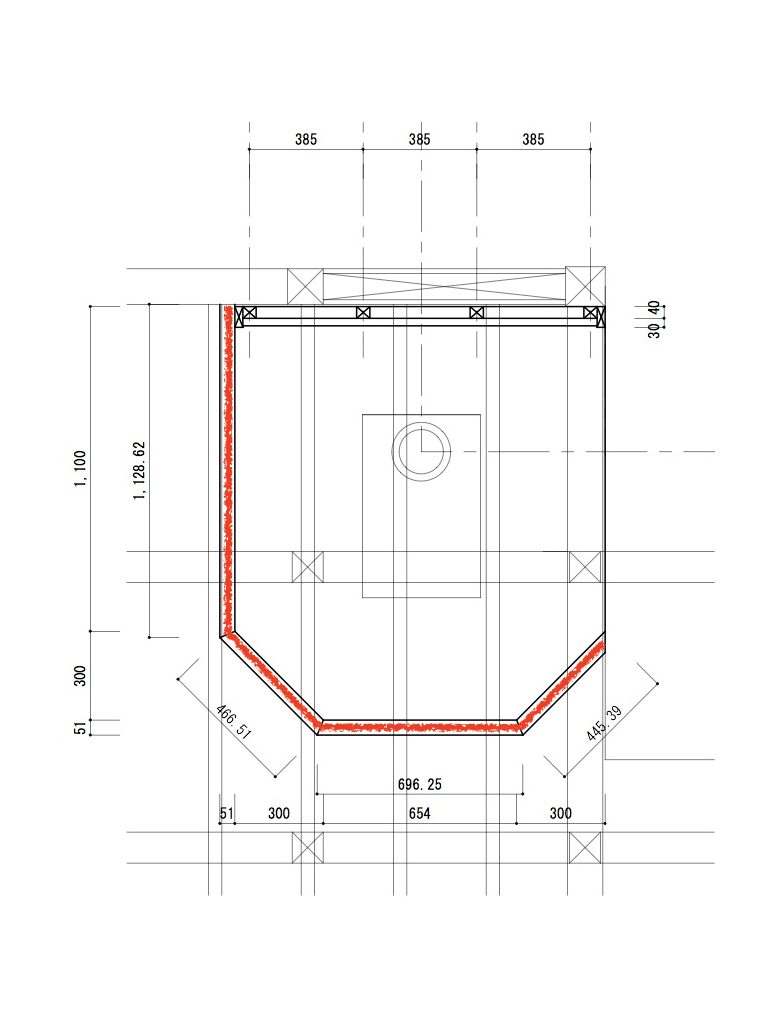

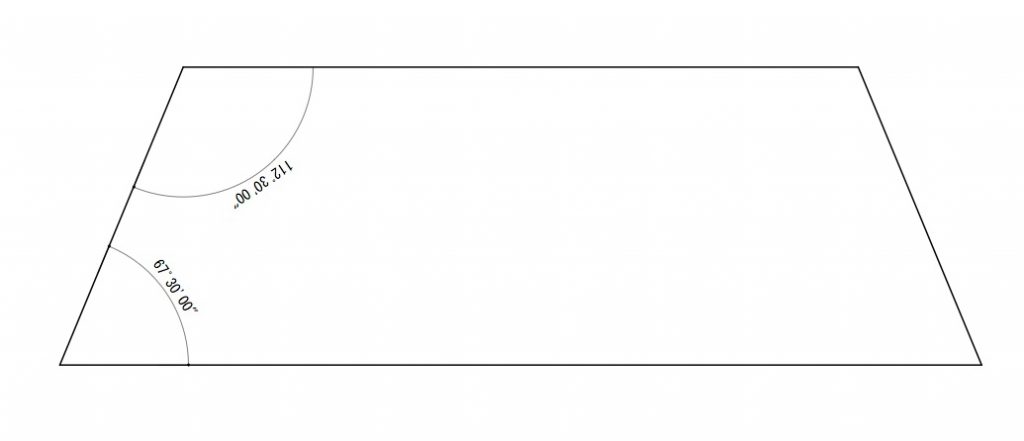

ケイカル板を60mm幅で切断し、格子状に配置します(天然石のタイルが100mm角の大きさですので、それより小さい格子になるようにしています)。

よりによってケイカル板をたくさん切断しなければならず、凄まじい粉塵の発生に苦しめられます。

「労多くして益少なし」という言葉が頭をよぎります・・・

空気層のケイカル板(5mm厚)のうえに12mm厚のケイカル板を重ね、炉台下地の完成です。