下地ができましたので、次は炉台へのタイル敷きを行います。

タイルは天然石(スレート)のものを使います。

このタイルは頂きもので長らく車庫に保管してありましたが、ようやく出番です。

詳細はわかりませんが、天然スレート(粘板岩)です。

天然スレートというと東京駅の屋根葺きが有名ですね。

天然スレートは層状になっており、層の境を剥ぐようにして板に加工しているようです。

このためタイルの厚みには差があります。

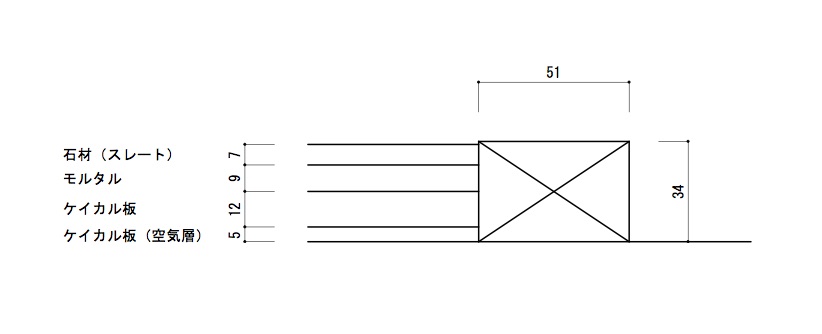

薄いものは5mm、厚いものは9mmで、全体的には7mm前後のものが多くなっています。

タイルの固定にはモルタルを使用し、このモルタルでタイルの厚みの違いを吸収する考えです。

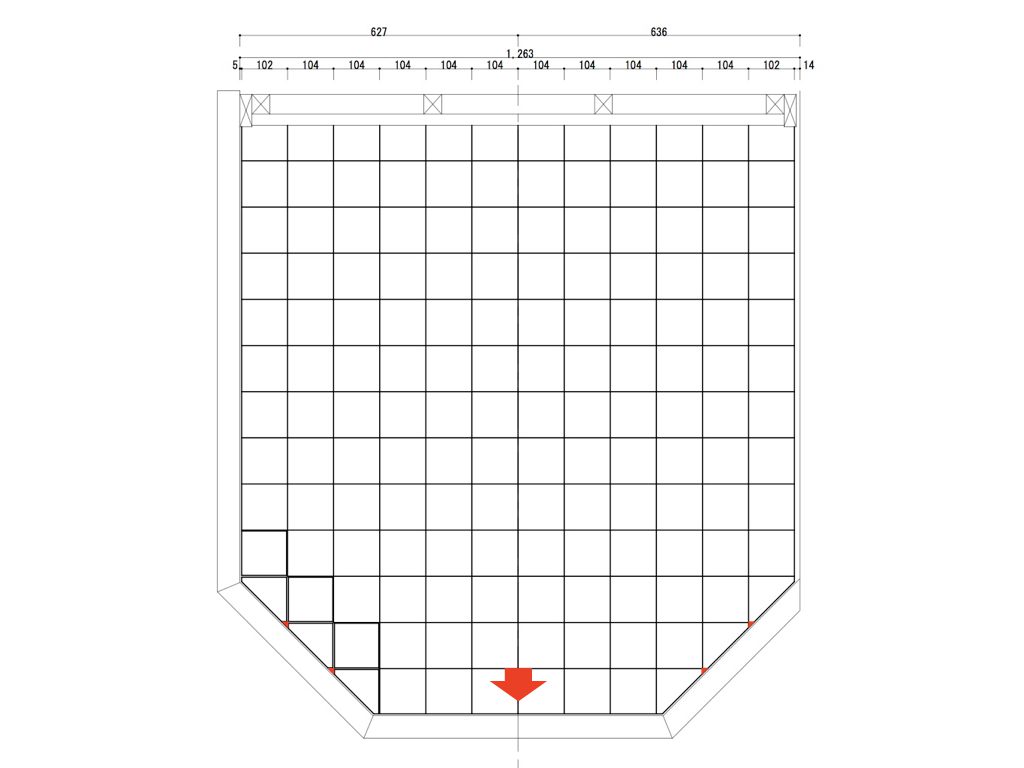

タイルの大きさは100mm角です。

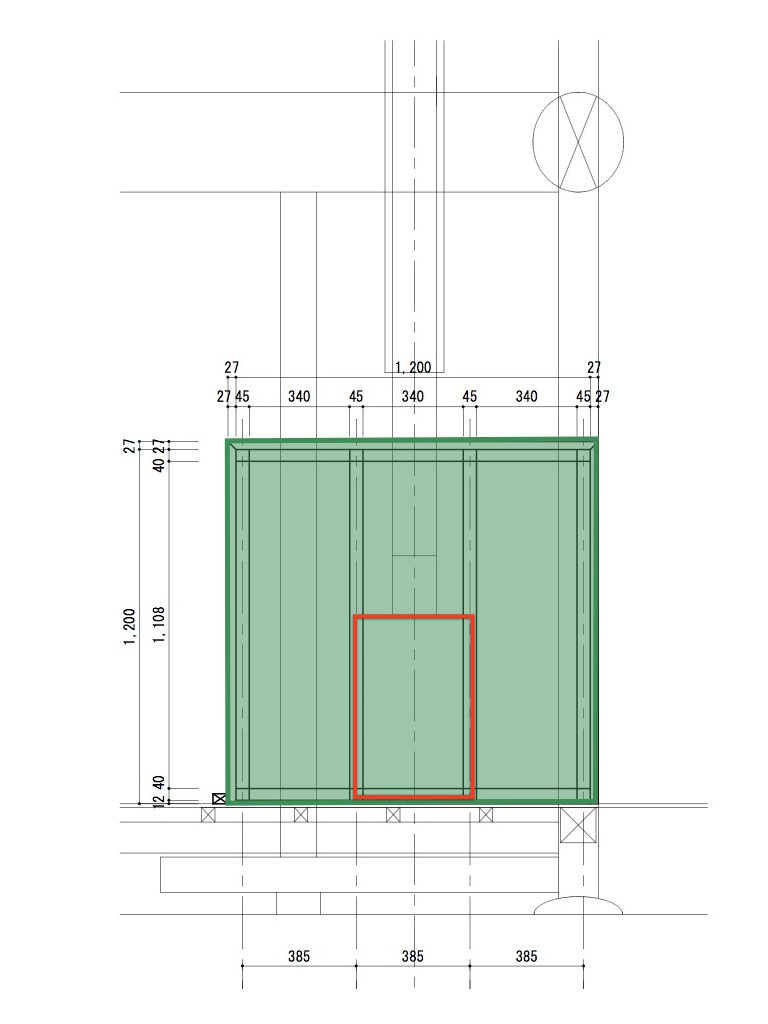

炉台の大きさを1.2m角とすると、炉台だけで144枚も敷かなければならず根気仕事になりそうです・・・

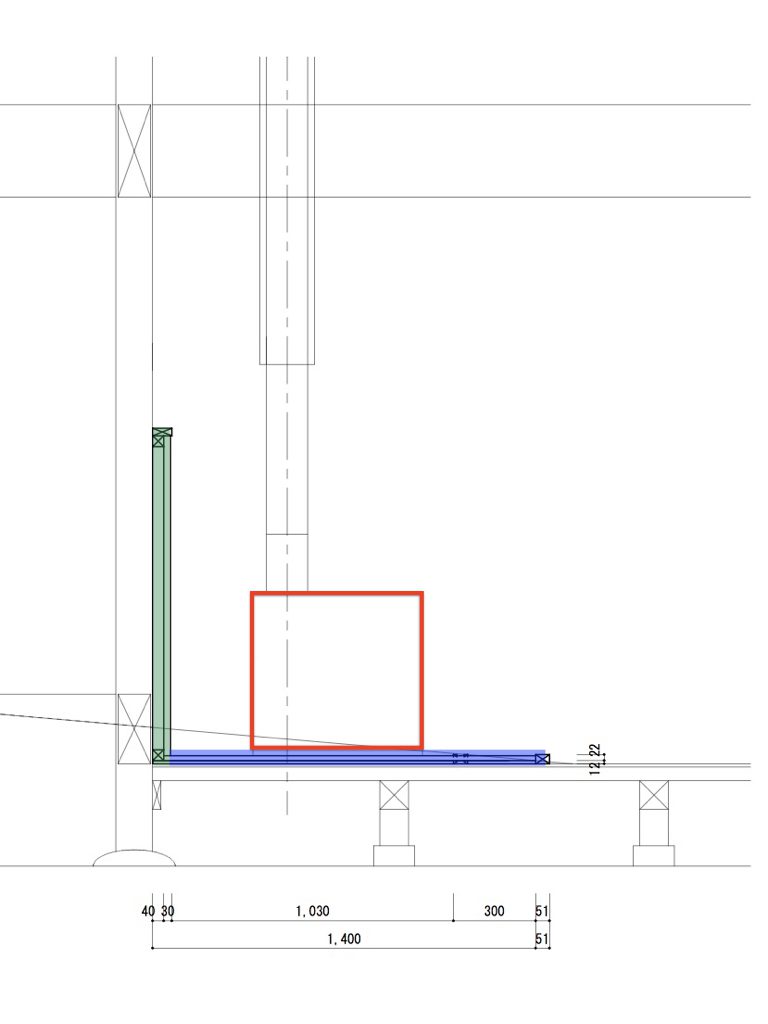

また、炉台は通路への動線を考慮し前方を隅切りしているため、その形状にあわせてタイルをカットすることになります。

そこで、タイルの割り付けを考えます。

なお、タイルの大きさ100mm角に対して目地幅を4mmとします。

朱色で着色した箇所(4箇所)に、タイルを敷くには小さすぎ、かと言って目地にするには大きすぎるところができてしまいました。

どうやって対応すべきか?

本職ならこのような割付図を描かなくても対処できるのでしょうが、素人だとそうはいきません。

図を眺めることしばし・・・

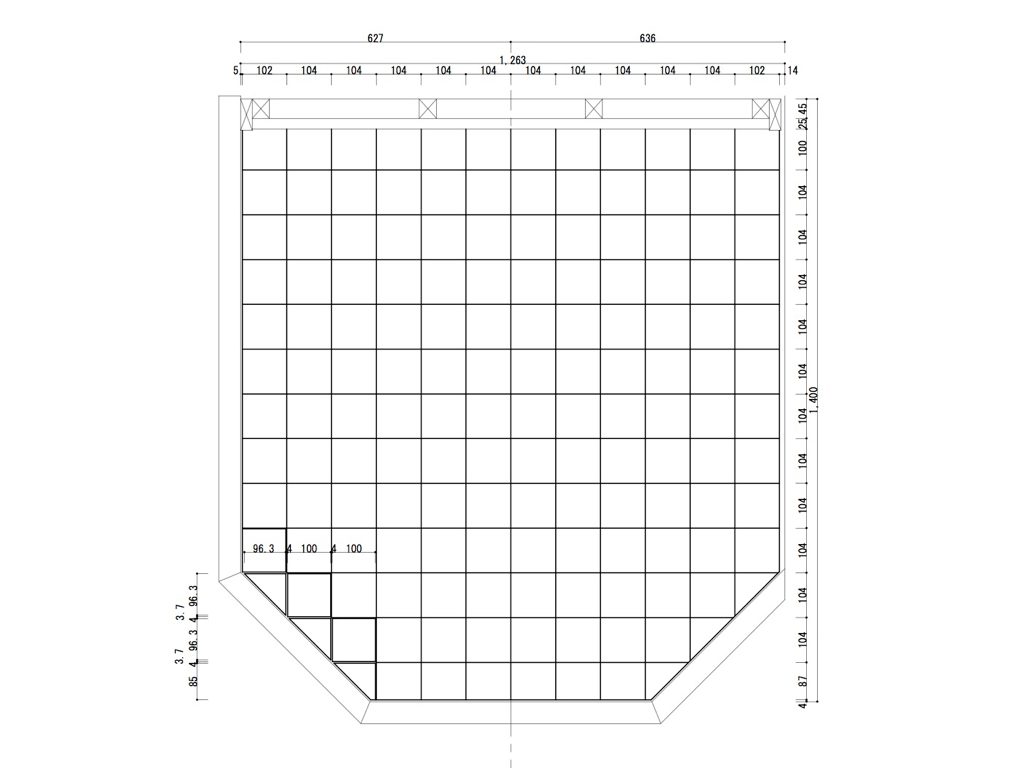

分かってしまえば簡単ですが、全体を前方(画面上では下方)にずらせば良いだけです!

この結果、カットすべきタイルは隅切りのところの6枚と前方の6枚となります。

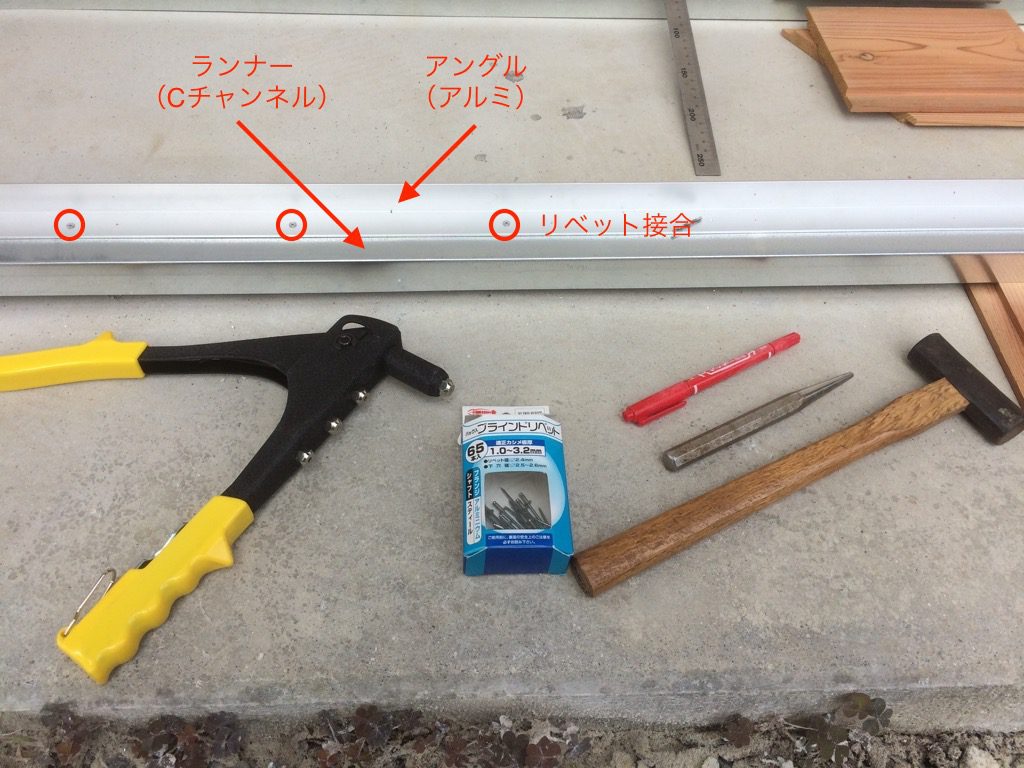

タイルはディスクグラインダーにダイヤモンドホイールを装着してカットします。

ダイヤモンドホイールには、セグメントタイプとウェーブタイプ(波形刃)がありますが、ウェーブタイプのほうが仕上がりが綺麗だそうです。

セグメントタイプのものは、コンクリートなどの切断用に所有しています。

以前に花崗岩を割ったときに使ったのもセグメントタイプです。

今回は化粧用のタイルですので、ウェーブタイプのものを新規購入することにしました。

近所のホームセンターでLOBSTER(エビ印)のものが、なんと税抜き880円!

カットしていきます。

切れ味最高!

カット完了。