これでストーブ本体を据え付ける準備が整いました。

導入する薪ストーブ(モキ製作所 MD80Ⅱ、鋼板製)の重さは約70kgと、薪ストーブとしては相当軽いです。

それでも持って運べる重さではありませんので、事前に台車を用意し、配達業者さんにそこへ載せてもらうことにしました。

あとは台車ごと屋内へ運び入れます。

(配達していただいたヤマト運輸さまは運転手とは別にもう1名がついてみえましたので、女性や高齢者なら宅内まで運びいれてもらえるのかもしれません。家財宅配便?)

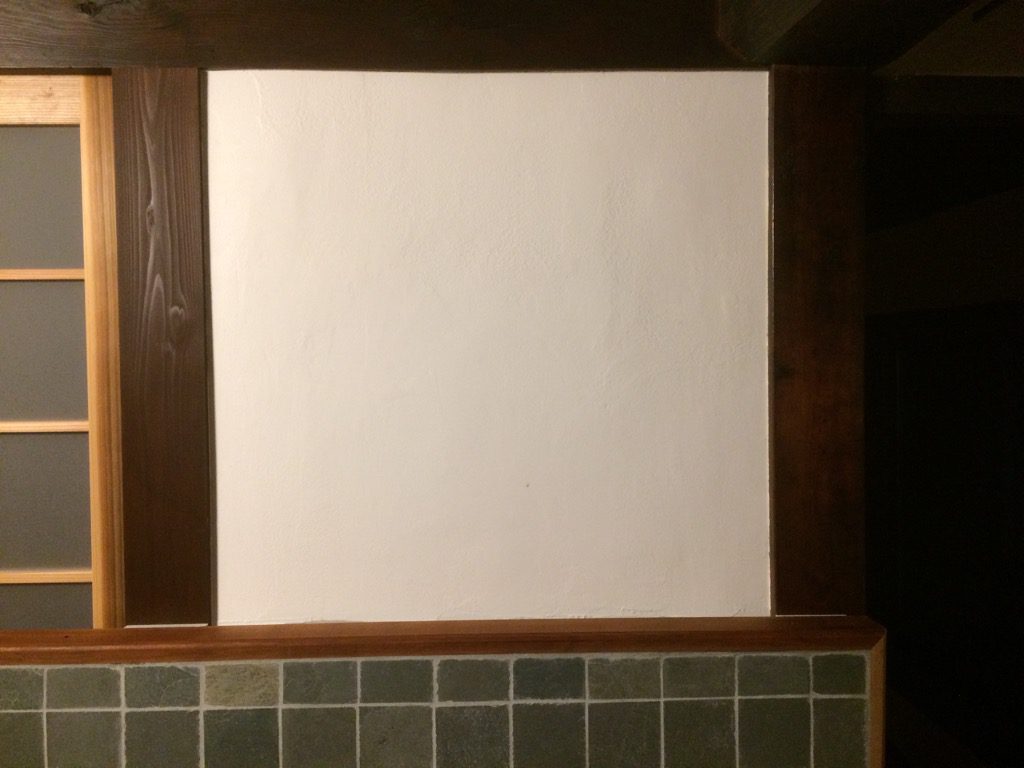

完成したばかりの炉台に据え付けます(仮置き)。

ストーブ本体は、カタログの写真だけでは分かりませんでしたが、想像していた以上に重厚な造りです。

炉台や炉壁、そして古民家とも馴染んでいるように感じます。

以前にも書きましたが、このストーブは昔、我が家にもあった「おくどさん」(カマド)を彷彿させるものがあります。

このストーブは、欧米の薪ストーブの流れを汲むものではなく、ひょっとすると日本のカマドから独自に進化したものなのではないでしょうか。

焚口扉や空気調整口のデザインはまさにカマドです(^_^)

これに羽釜を載せられるようにすればカマドになると思いきや、そうした商品(モキ製作所 MD30K)がちゃんとありました・・・

このようにシンプルで素っ気ないデザインですが、鋼板同士の溶接など地味なところを見ると素人見でも丁寧な仕事がしてあるのが分かります。

「さすが Made in Japan !」と、こういうときだけ愛国者です(^_^)

煙突との接続は今後行いますが、ストーブ本体に直接接続することになるダンパー(ホンマ製作所)との接続を確認してみます。

うーむ、接続できそうにありません・・・

写真ではわかりづらいですが、ストーブ本体の煙突接続口のうえにダンパーが載っている状態です。

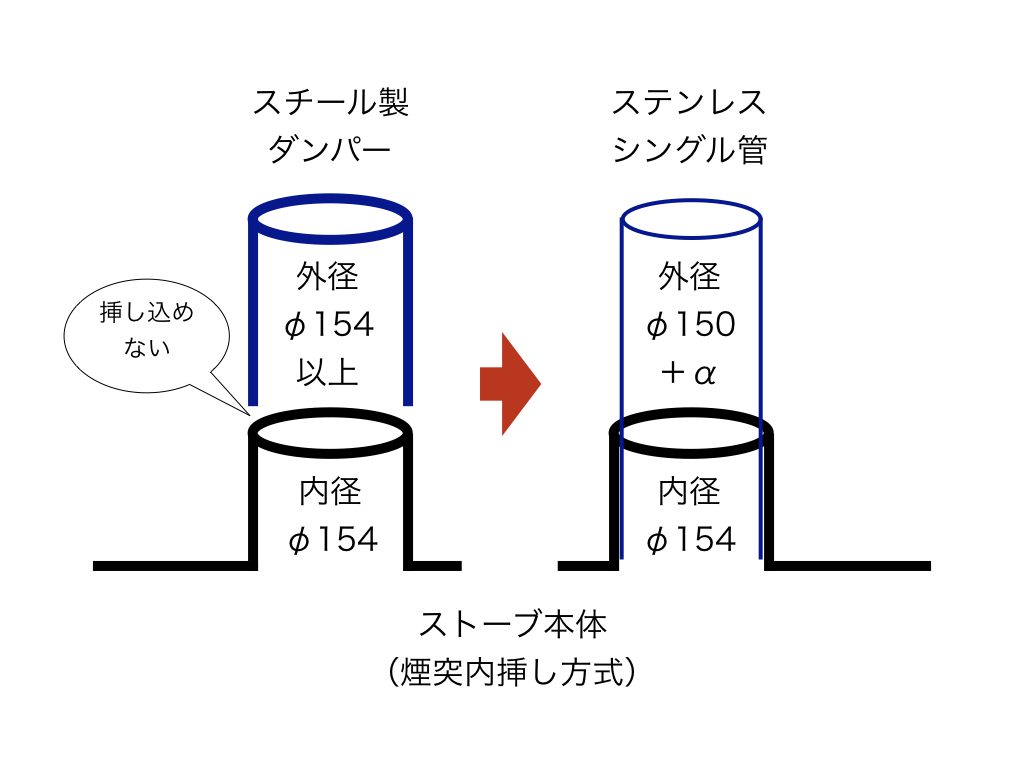

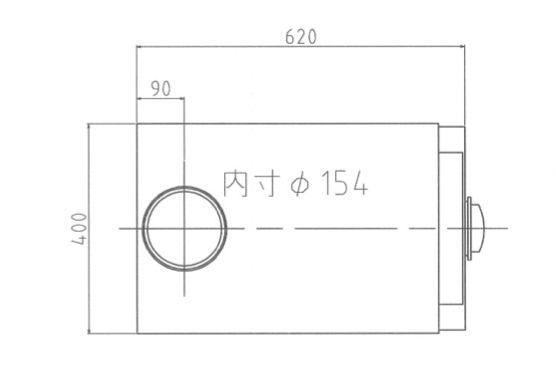

ストーブ本体のメーカー(モキ製作所)に確認すると、煙突接続口は内挿し方式(煙突を接続口の内側に挿し込む。煙突掃除などで煤が漏れないなどのメリット有。)となっており、その内径はφ154mmとのこと。

通常の煙突は外径φ150mm程度ですので、うまく挿し込めます。

しかし、ダンパーだけはスチール製で管の肉厚が大きいため、その外径はφ154mm以上になっています。

このためストーブ本体と接続できないわけです。

ダンパーを購入した店舗を通じてホンマ製作所さまに確認していただいところ、ストーブ本体のメーカーによっては接続ができないとのこと。

もちろんホンマ製作所さまのストーブであれば接続できるはずで、おそらくホンマ製作所さまのストーブは煙突接続口が外挿し方式となっているのだと思います(未確認)。

当方の確認不足ですが、ダンパーの購入店舗に事情を説明し、返品させていただけることになりました。

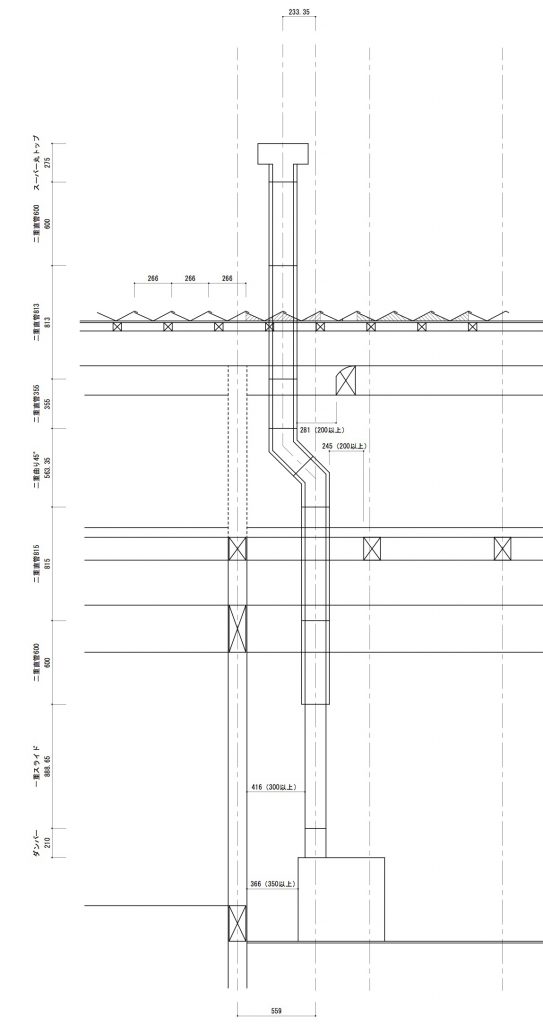

ダンパー(L=210mm)がなくなっても、スライド煙突の伸縮範囲(L=700〜1,100mm)にあるため、煙突との接続は可能です。

しかし、我が家の煙突は屋根抜きで曲がりがほとんどないため、ドラフト(上昇気流)が強すぎるかもしれません。

そのため、ダンパーをつけることにしていました。

ネットで調べると、既存の煙突に取り付けることができる「後付けダンパー」なるものがあるようです。

それをシングル管の部分(スライド煙突)に取り付けることにします。