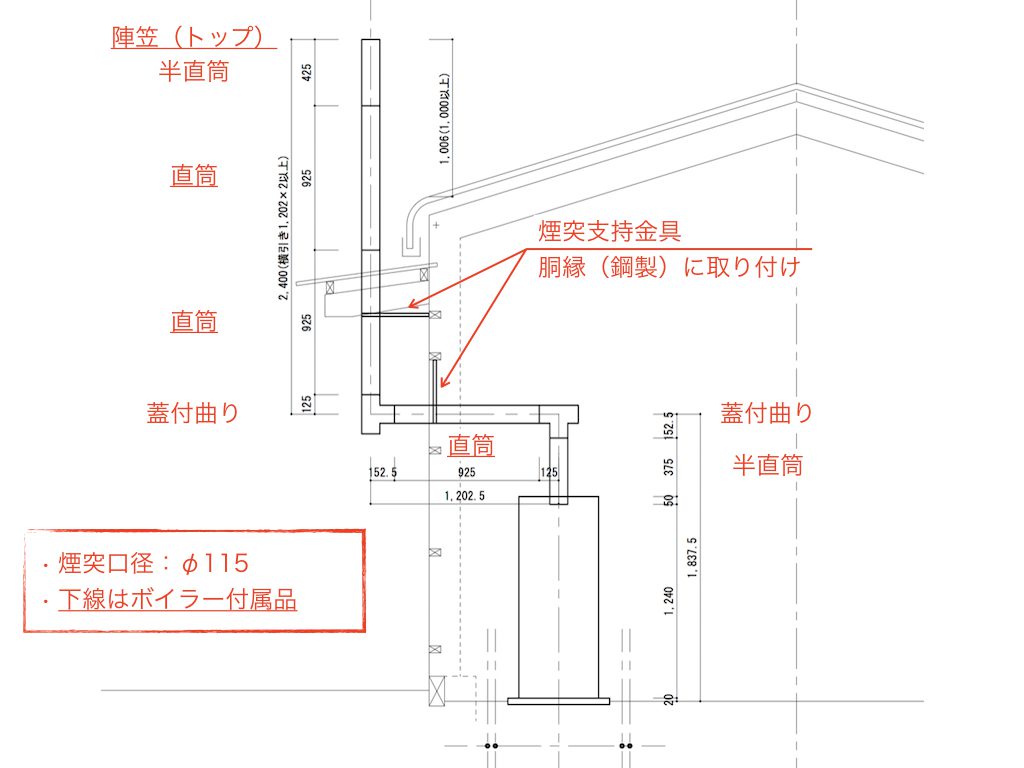

前回、屋根(倉庫の庇)を不燃材のスレート板に取り替えたうえ、煙突を貫通させました。

ところで、煙突と屋根(スレート板)との間には上写真のとおり隙間がありますので、その雨仕舞いのため、薪ストーブの煙突のようにストームカラー(下写真)を取り付けようと思っていました。

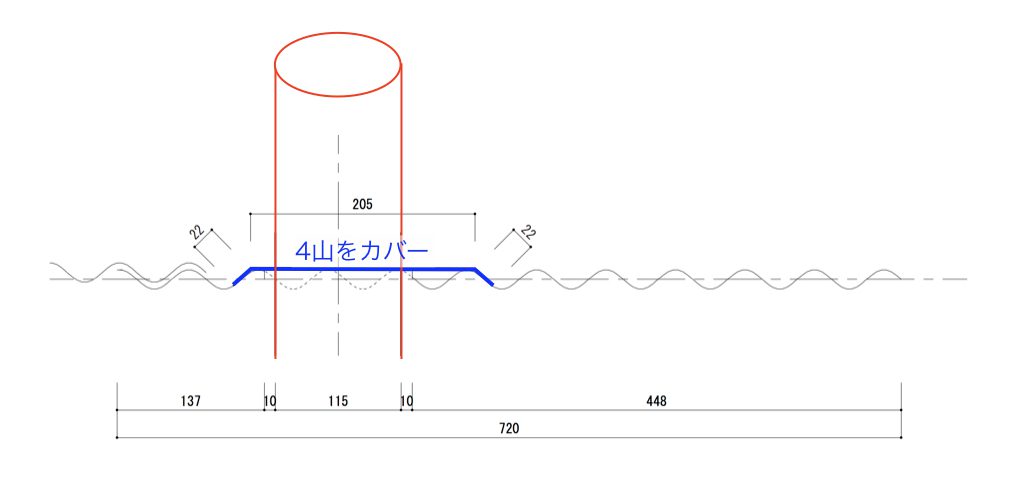

しかし、スレート板は瓦に比べ波が高い一方で幅が狭いため、その谷を流れ落ちる雨水を煙突が堰き止めてしまいます(下写真で水色着色箇所)。

谷に雨水が溜まらないようにするには煙突の上流側の谷を埋めてやれば良く、その幅は下図から3谷(4山)分になります。

そして、この谷を何を使って埋めるかですが、まず思い浮かぶのがモルタル(骨材に硅砂、接着力強化のための混和材配合)です。

モルタルだと屋根材(セメントを主原料とするスレート板)との相性が良く、強固に接着されるように思います。

しかし、煙突(スレンレス製)との接着ができないため、煙突との間の雨仕舞い用として別途、ストームカラーを設置する必要があります。

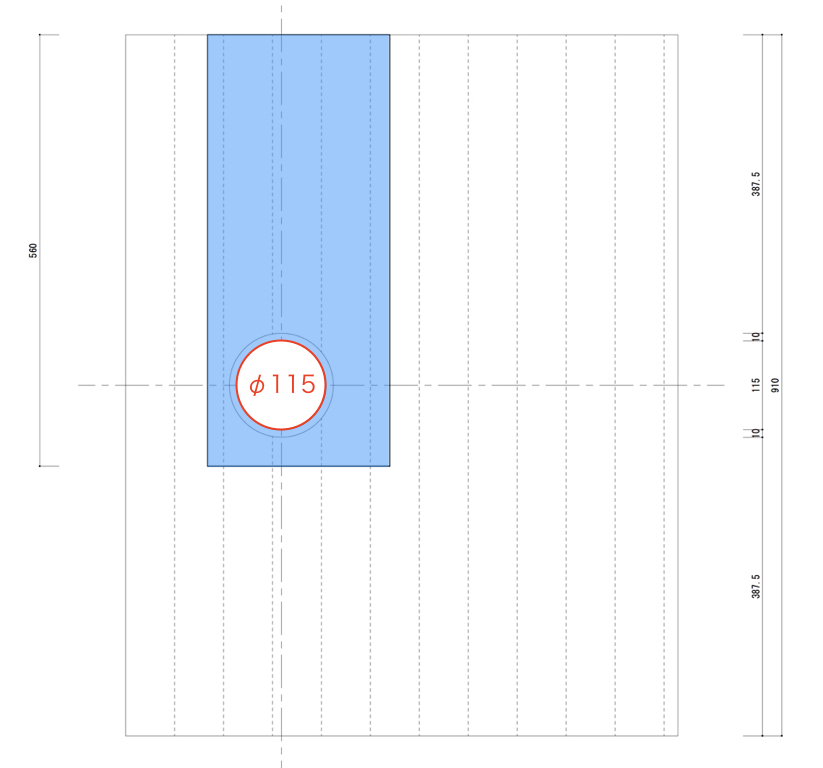

そこで、煙突との間の雨仕舞いも一挙に解決できる方法(ストームカラーが不要)を考えたのが下図です。

モルタルの代わりにトタン板を使って谷を覆い、それを煙突の下流側まで伸ばすことで煙突周囲の雨仕舞いまで行おうという考えです。

トタン板なら煙突の口径φ115mmで穴をあけるのは容易ですし、僅かにできる隙間はシーリング材(耐熱)で充填することもできます。

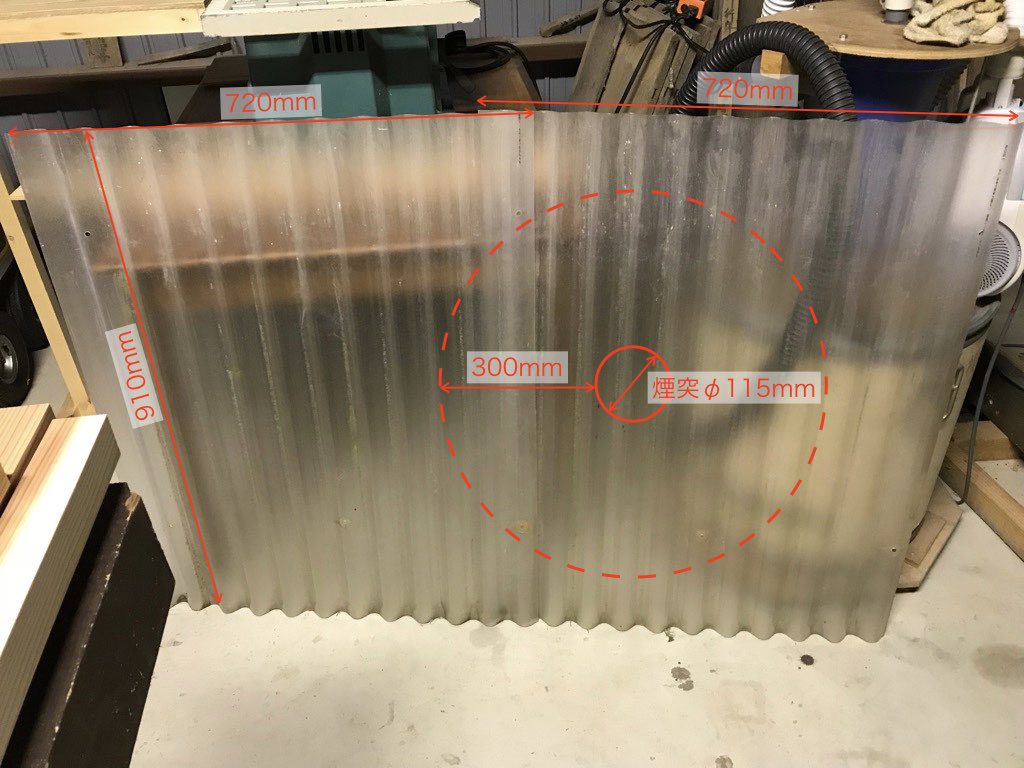

トタン板(ガルバ生地)は雨樋や防護カバーの作製に使ったものが残っていますので、その端材を利用して作っていきます。

波板の波と煙突の位置を合わすことばかりに気を取られてしまい、両側面の重ね代を逆に折り込んでしまいました(山折りのところを谷折り)・・・。

谷に雨が入り込んでしまいますが、折り返すのは難しそうですので取り付け後にシーリング材を充填することにします。

波板を覆うように取り付けます(更新時に取り外しやすいように小ネジを使用)。

煙突の間にはシーリング材を充填しています(トタンの谷部分も・・・)。

下写真で奥側に写っている雨樋もトタンを使いましたし、トタンが大活躍です!

これで煙突の完成です(実際には、あと1.5m分の煙突を継ぎ足しますが、まだボイラーを焚ける状態ではないため最小限の高さとしています)。

薪ストーブの煙突を設置したときに比べると、煙突が小さいこと(薪ストーブ:φ200mm、ボイラー:φ115mm)や周囲が基本的に不燃材で覆われいるため容易なのですが、それでもいろいろと手間が掛かりました。