前回で、床暖房パネルが完成しました。

温水を利用した暖房器具については、他にパネルヒーターを作る予定です。

パネルヒーターは熱交換器(伝熱)としての役割だけでなく、システム内に溜まる空気の排出も行わせたいと考えています。

そこで、システム全体を踏まえながらパネルヒーターの構造について検討することにします。

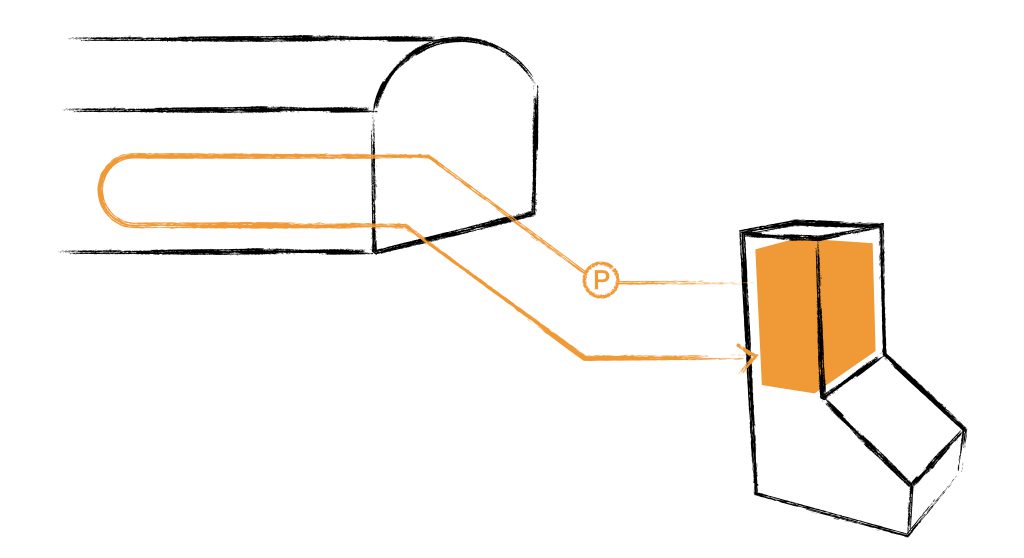

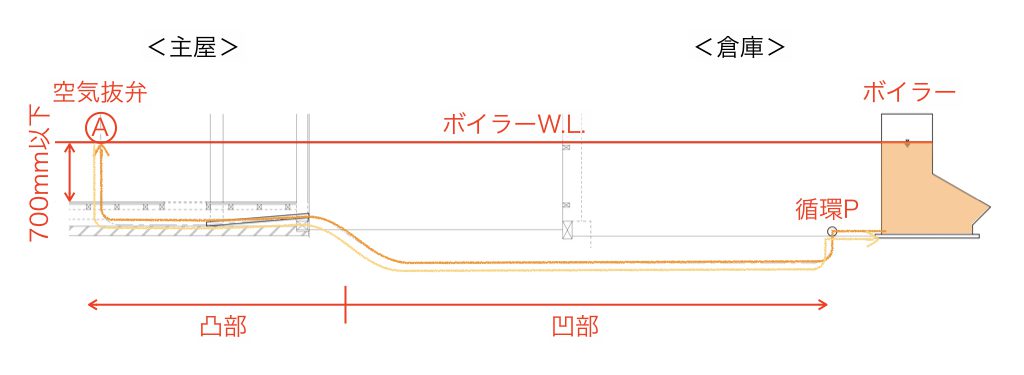

ところで、今回構築する温水循環システムは、ズブの素人が設計・施工・管理するものですから極力、単純・明快なものにしたく、基本的には下図のような仕組みにしています。

ボイラーのタンク内に溜まっている温水をポンプで送り出せば、途中で熱交換(暖房)したうえタンクに戻ってくるわけです。

ボイラー(タンク)とポンプ、パイプ、熱交換器(暖房器具)だけで構成されますが、これが可能になるのはボイラー(ATOウッドボイラー)に無圧開放型の大きなタンクがあり、これを利用できるためです。

温水循環システムには様々な仕組みのものがありますが、このようにタンク内に水面・空気を有するものは「開放式」に分類されるようです(市販のシステムは大半が「密閉式」や「半密閉式」)。

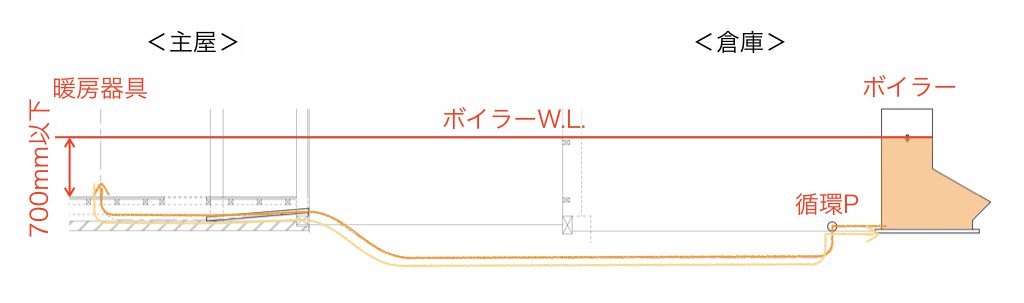

開放式は上図のとおり直感的にわかりやすいのですが、一方でタンク内に水面があることから、この水位がひとつの制約になってくると考えます(密閉式の場合はこの制約がない)。

と言うのは、パイプなどのシステム全体がこの水位より低いところにあれば良いのですが、この水位を超える部分がある場合にはややこしいことになりそうです(循環ポンプ→加圧ポンプ、落水調整、等々が必要)。

そこで、タンク水位より高くならないようにシステムを配置すべく、縦断図を描いて検討することにします。

上図に朱色線でタンク水位(ボールタップにより給水される構造のため常時一定)を示してあります。

管路(上図で黄色の線)でこの高さを超えるところはありませんが、暖房器具(管路に接続)についてもこれより低くする必要があります。

先に作製した床暖房パネルの高さは僅かであるため大丈夫だとして、問題はパネルヒーターです。

パネルヒーターの許容高を調べるため、タンク水位と床高との高低差を上図から求めると700mmです。

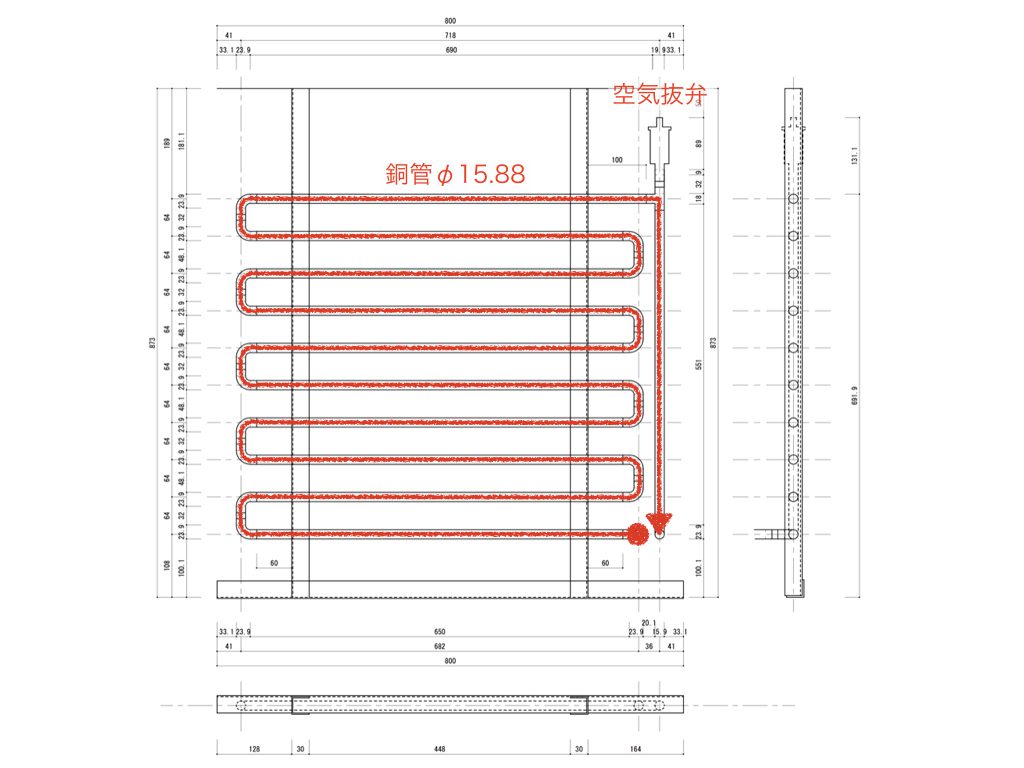

これを踏まえてパネルヒーターの高さは下図のとおり692mm(<700mm)とします。

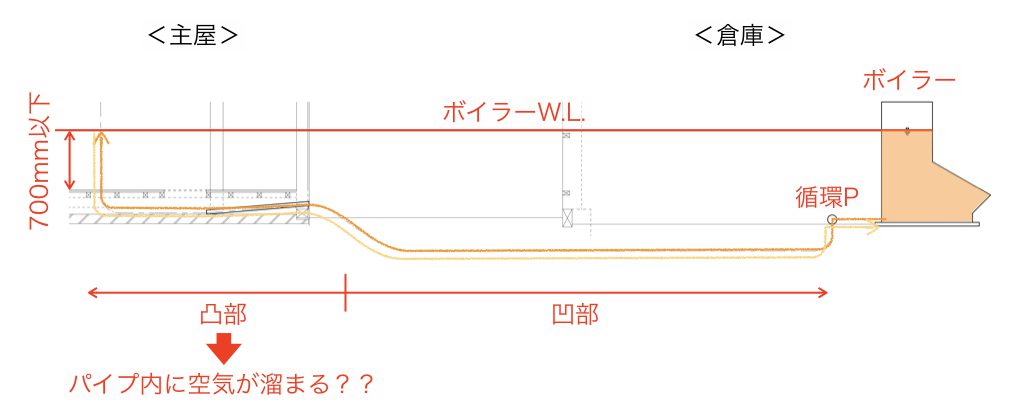

先の縦断図からは、他に気になるところがあります。

と言うのは、倉庫(ボイラー設置)と主屋(暖房使用)とを結ぶため、管路の途中を地中に埋設しています。

このことから縦断方向に凸部と凹部があり、素人目にもこの凸部に(水から分離した)空気が溜まりやすそうに感じるのです。

こうしたパイプ内の空気は、水がある程度の速さ(流速1m/s)で流れていれば、流れとともに排出されると言われています。

しかし、今回のように比較的大きい凸部の場合でも問題なく排出されるものなのか??

この辺りは理屈だけではいかず、ケースバイケースでの対応が求められるものなのでしょう。

空気が溜まれば、それが抵抗になってポンプに負荷をかけるでしょうし、最悪は水が流れません。

このため、凸部のテッペンに空気を抜くための空気抜弁(エアーベント)を設けておいたほうが安全そうです(当たり前?)。

(空気抜弁を設けておけば、システムを稼働させる際にも容易に水を張ることができます。)

この凸部のテッペンはパネルヒーターのトップになりますので、そこに空気抜弁を設けることにします。

以上の2点が、システム全体から考慮すべきパネルヒーターの要件と考えます(素人考えです)。

- パネルヒーターの高さ < 700mm

- パネルヒーターのトップに空気抜弁を設置

これらを踏まえ、次にパネルヒーターの詳細を詰めていきます。

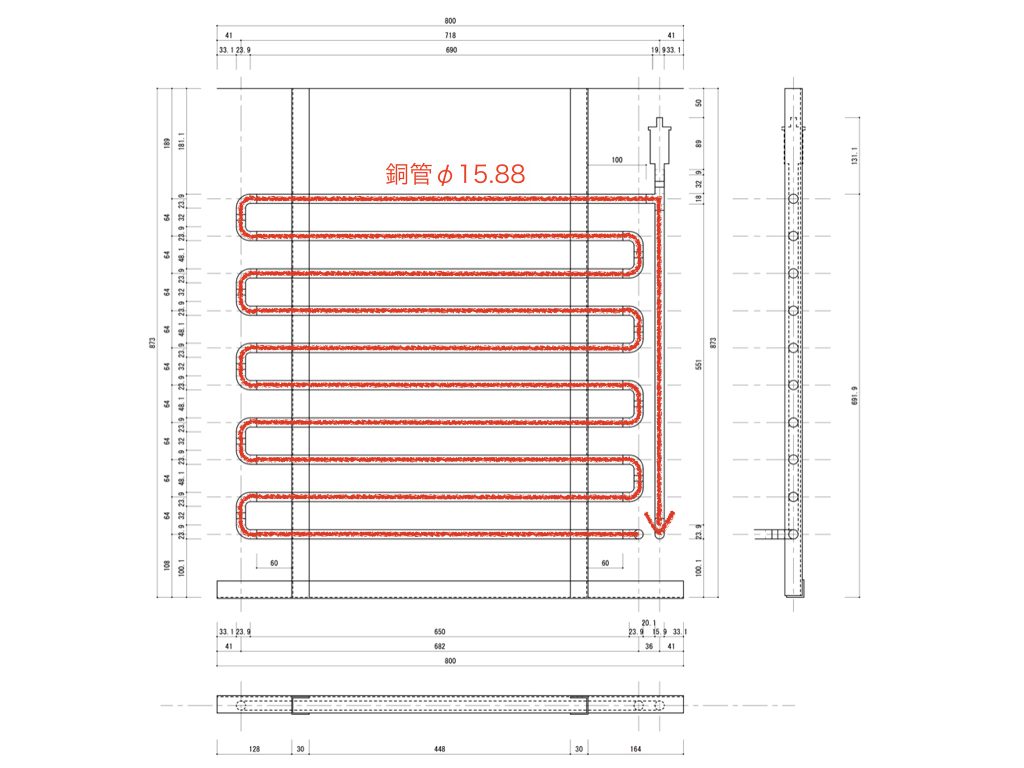

パネルヒーターは、先に作製の床暖房パネルと同様に銅管(熱伝導率が高い)を使って組む考えですが、この組み方如何によって暖房能力(伝熱)や温水循環(水理)が大きく変わってきます。

とは言え、適切な組み方を検討できるような能力はなく、上手くいかない可能性も大です・・・。

このため、できるだけ費用を抑えて作るとともに(床暖房パネルと同じように1万円以内)、その後の改良ができるようにしておくのが良さそうです。

銅管は熱交換器としてだけでなくパネルヒーターの骨格ともなりますが、床暖房パネルで用いたナマシ銅管(曲げやすい)では強度的に頑丈に組めません。

このため、水道用の銅管(ナマシ加工されていない)を使うことにします。

この水道用銅管は口径φ15.88mmのものが最も一般的で安価(2mもので1,200円程度)です。

また、φ15.88mmであれば本管(架ポリ13A)と同程度の口径であるため水理上も安心です。

そこで、φ15.88mm×2mの銅管を4本(計8m、5,000円程度)使ってパネルヒーターを組むことにしますが、その組み方も様々に考えられます(一例として下図)。

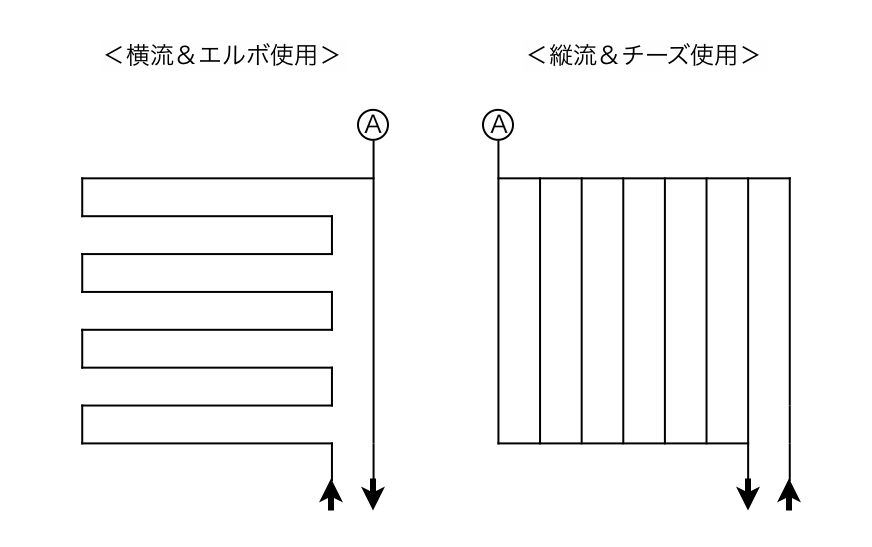

縦向き、または横向きの流向。

また、パイプの役物としてエルボを使えば直列、チーズを使えば並列の流れになります。

それぞれに一長一短があると思いますが、先に示した方針から上図で左のもの(横流&エルボ使用)にします。

- コスト:チーズ(180円/個)よりエルボ(70円/個)のほうが安価

- 拡張性:パイプが横向きのほうがフィン(伝熱面積UP)を後付けしやすい

先の図面では、こうして銅管を組んだものを、アルミ(異種金属腐食について要考慮)のアングルを使って立てるようにしています。

とりあえず、この状態まで作製し、実際に使ってみたいと思います。

そして、使用状況をみながらフィン(伝熱量UP)や送風機(伝熱量UP)、カバー(安全対策、意匠)の必要性について検討したいと考えています。

ところで、(水道用)銅管を使ってパネルヒーターを組むには、銅管の接合にロウ(ハンダ)付けをしなければなりません。

もちろん、銅管のハンダ付けなど経験なく(電気工作のものなら・・・)、私のような素人にもできるものなのか不安があります。

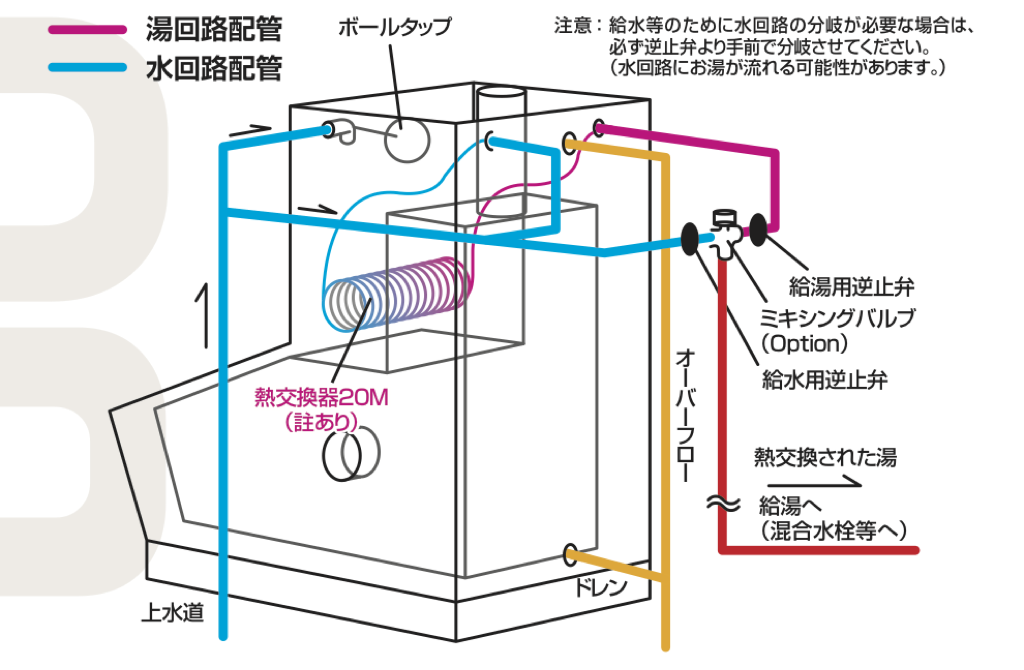

しかし、銅管のハンダ付けはボイラー周りの配管(少なくとも1m以内は金属管使用)で行わなければならず、避けて通れないのです(フレキ管を使って簡易的に繋げなくもないと思いますが、下図のように本格的に組むことができれば、そうしたいと思っています)。

このため、パネルヒーターの作製でハンダ付けの練習をしてからボイラー周りの配管を施工しようと考えています(実は、ボイラー周りの配管を施工する前に予行練習したかったのです)。

※これからボイラー導入の完成までは配管関係の内容がメインとなりますので、技術的な微細部分は省略していこうと思っています。同じ配管でも煙突であれば、薪ストーブ関連で興味のある方がみえるかと思うのですが・・・。