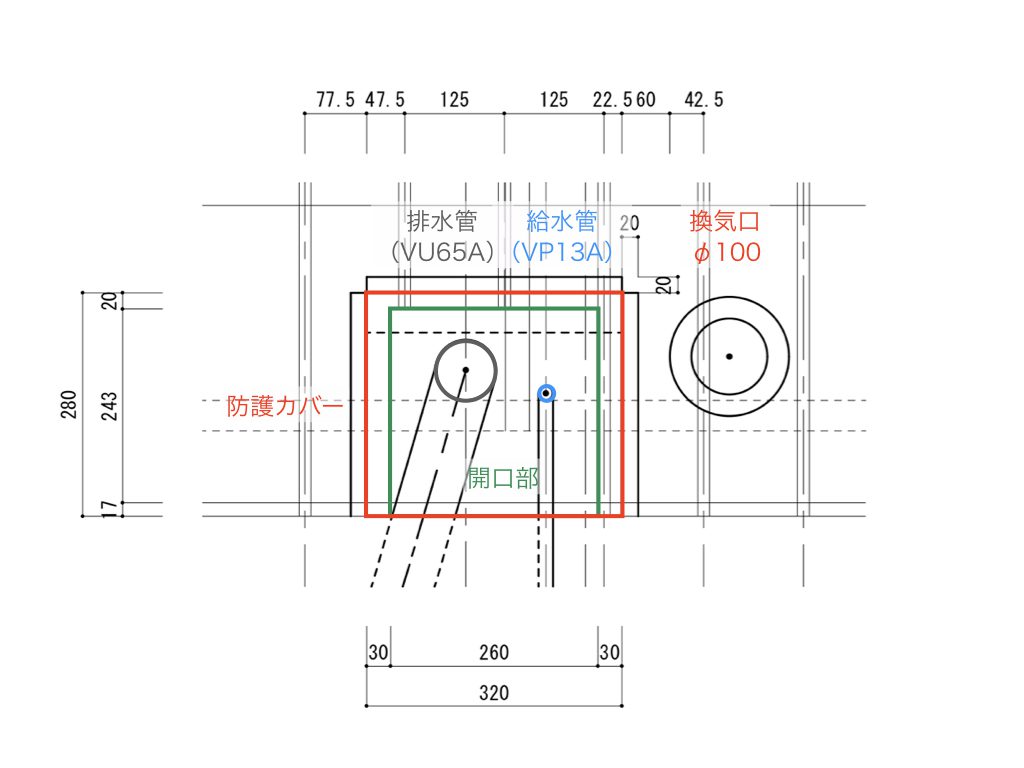

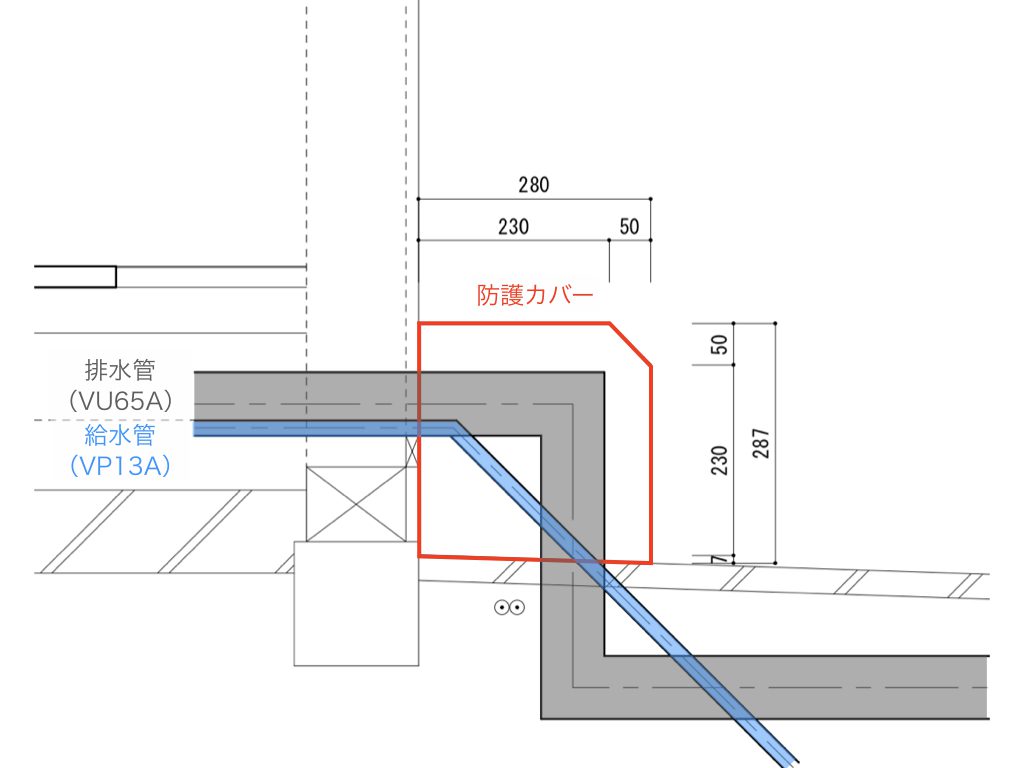

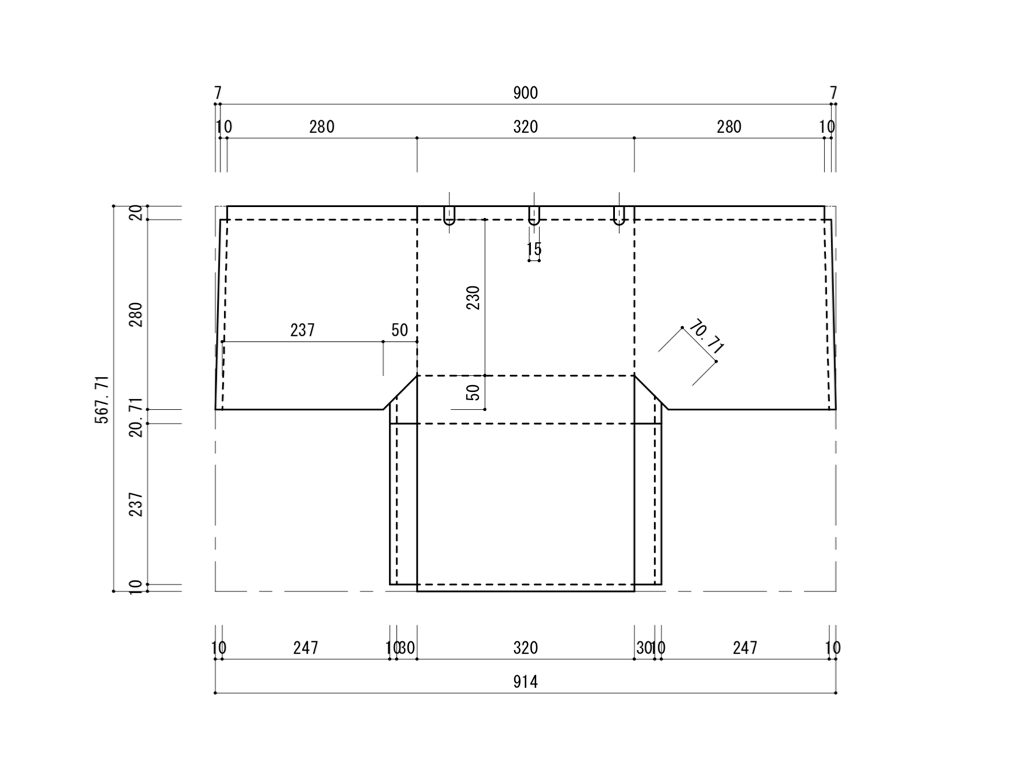

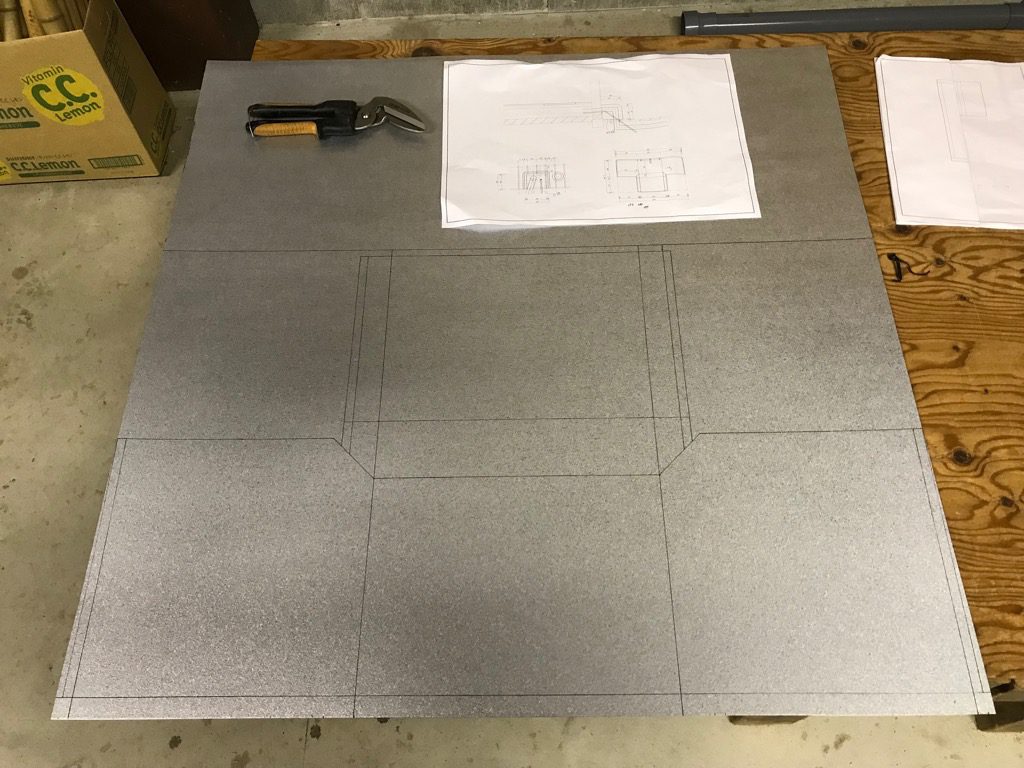

前回、配管の外壁貫通部に防護カバーを取り付けました。

これで屋外部の施工は完了となりますが、上流側になる屋内の配管が済んでいないため、散水栓の蛇口をひねっても水は出ません・・・。

屋内は雨降りのときでも作業できますので、雨天の休日にでも追い追い行っていくことにします。

ところで、今回設置した散水栓の下流には以前使用していた立水栓があります。

この立水栓は雨水排水路から鋼管(SGP管)を立ち上げただけのもので、何かと使い勝手が良くありませんでした。

このため、2年前に井戸を再生した際、別の箇所に立水栓と流し台(再利用)を設置しました。

そんなわけで古い立水栓は現在、使っていません。

近くに2箇所も立水栓があっても仕方ありませんし、古い方の立水栓には鋼管が使われているためサビで劣化が進んでいると思います。

漏水の原因にもなりかねませんので、この機会に古い方の立水栓は撤去することにします。

立水栓の根元を掘ってみます。

やはり地中部は錆の発生が酷く、これでは大きな力が加われれば折れるかもしれません。

撤去する範囲を決めるため上流に向かって掘り進めます。

チーズ(T字管)による分岐箇所が見つかりましたので、支線側の上図で朱色線の箇所で切断することにします。

冗長な配管になっているところを見ると、後から立水栓を増設したようです。

その増設時には、役物(エルボ)を使わずストレートの塩ビ管を曲げて配管したようです。

ガストーチで熱して曲げたのだと思いますが、こんな配管方法があるとは驚きです。

とは言え、おそらく裏技的な施工方法で、私のような素人が真似すれば漏水の原因になることでしょう。

塩ビ用のノコギリで切断して撤去します。

切断箇所には塩ビ管のキャップを接合し、止水しておきます。

本来はこの状態で通水して水漏れがないことを確認したほうが良いのですが、まだ上流側の配管が完成していないため確認しようがありません。

施工ミスがないことを祈りつつ埋め戻します。

雨水排水路から立ち上がっている立水栓が無くなってスッキリしました。

ちなみに、上写真で立水栓の奥側にコンクリート製の橋(床版)が写っています。

これは私が幼少の頃、亡き父がDIYにて作製して設置したものです。

この橋が出来て間もない頃、このうえで転んでコンクリートの角で頭を切って痛い思いをしたことを思い出します。

作り直すときには反省を踏まえ、表面に滑り止めの櫛目を入れ、角は面取りをせねばなりませんね。