2階建ての離れは里山に隣接して建っているため、雨樋が枯葉ですぐに詰まります。

過去に雨樋の故障に端を発して里山の斜面が崩れたこともあって、昨年から雨水対策としていろいろと行なってきました。

その一つとして、昨年6月には雨樋(軒樋)に枯葉防止ネットを設置しました。

しかし、滞りなく排水されていたのも束の間、設置から4ヶ月後の10月には集水器付近から雨水が溢れるようになりました。

このときは集水器付近のネットの中に溜まっている細かい枯葉を取り除くことで対応できました。

その後、冬(落ち葉)と春(杉の花粉&笹の葉)を越す頃には集水器付近のみならず途中からも雨水が溢れる事態にまで悪化・・・。

雨水が溢れている箇所で枯葉が溜まっているものと考え、その前後の枯葉防止ネットを取り外して確認してみることに。

しかし、取り外したネットには枯葉が溜まっていないのです。

おそらく、その下流のどこかで堆積していて、軒樋の微妙な勾配の関係で違う箇所から雨水が漏れているようです。

こうなると全ての枯葉防止ネットを取り外して掃除するしかありませんが、ネットは軒樋の中に据えてあるだけとは言え、軒瓦との間に挟まれて簡単には取り外せないため厄介です。

それでも、どうにか全撤去。

1箇所だけでなくて複数箇所で枯葉が堆積しています。

写真では分かりづらいですが、筒の断面積の1/3程度堆積しているような状況です。

この堆積状況からすると、半年に1回程度の頻度で全ての枯葉防止ネットを取り外して掃除する必要がありそうです。

もちろん、このためには二連梯子を掛ける必要があるのですが、それならネットが無いほうが掃除しやすくて作業時の危険も少ないぐらいです。

そんなわけで、枯葉防止ネットは再設しないことにします。

とは言え、年に数回、二連梯子をかけて2階の軒樋を掃除するのは手間が掛かりますし、何より危険です。

ほかに方策はないものかと考え、思いついたのがコンプレッサーのエアー(圧縮空気)を吹き付けて枯葉を飛ばす方法です。

枯葉は風で吹き飛ばされて軒樋に溜まるのですが、さらに風を送って軒樋から吹き飛ばそうと言う考えです。

また、枯葉防止ネットは枯葉を溜まらないようにする方策ですが、発想を転換し、あえて軒樋に溜まらせ、溜まったものを吹き飛ばす作戦です。

エアーを吹き付けるのに二連梯子を登っていては意味がありませんので、2階の軒樋まで届く竿を使って作業できるようにします。

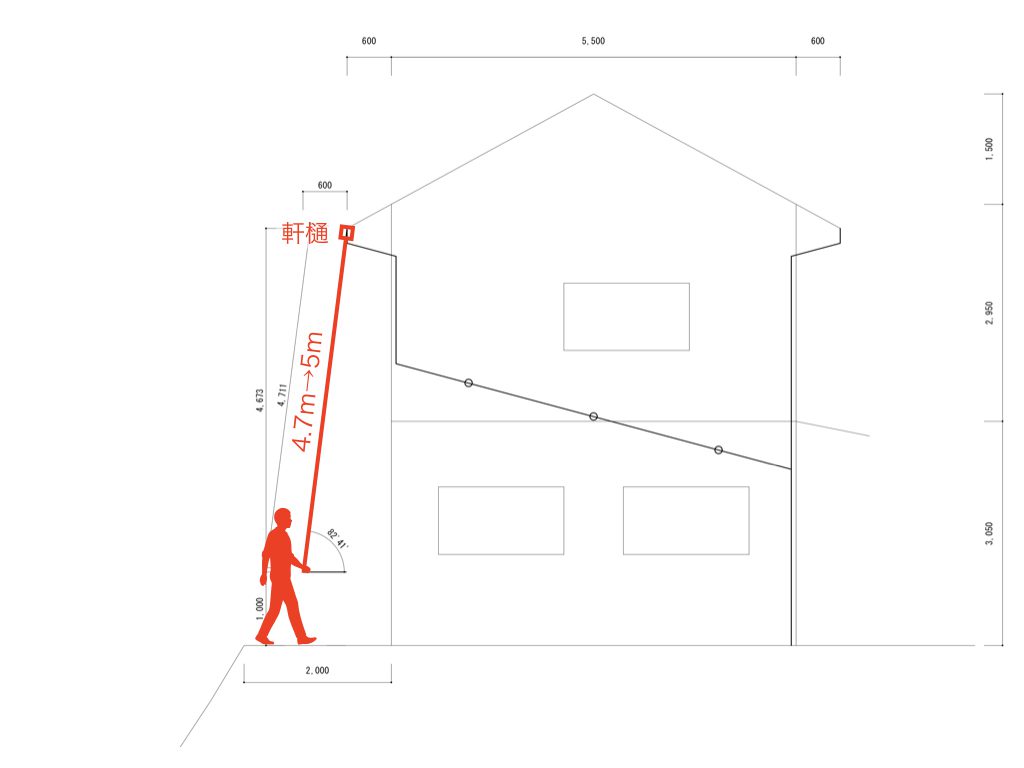

竿の必要長さを建物の断面図から検討します。

上図から竿の長さは5mあれば良さそうです。

5mの竿として、竹を使うことを最初考えて試すものの、1本ものを使うと重すぎ、細いものを2本継げば接続箇所が安定せず中々うまくいきません。

次に金属製パイプとして農業用ハウスの支柱(φ19.1mm)が安価で良いと考え、ホームセンターで実際に持ってみると重すぎ。

結局、軽いアルミパイプしかないと言う結論に。

アルミパイプの口径は、たわみを考慮してφ25mmにします(4m+1m、2本継ぎ)。

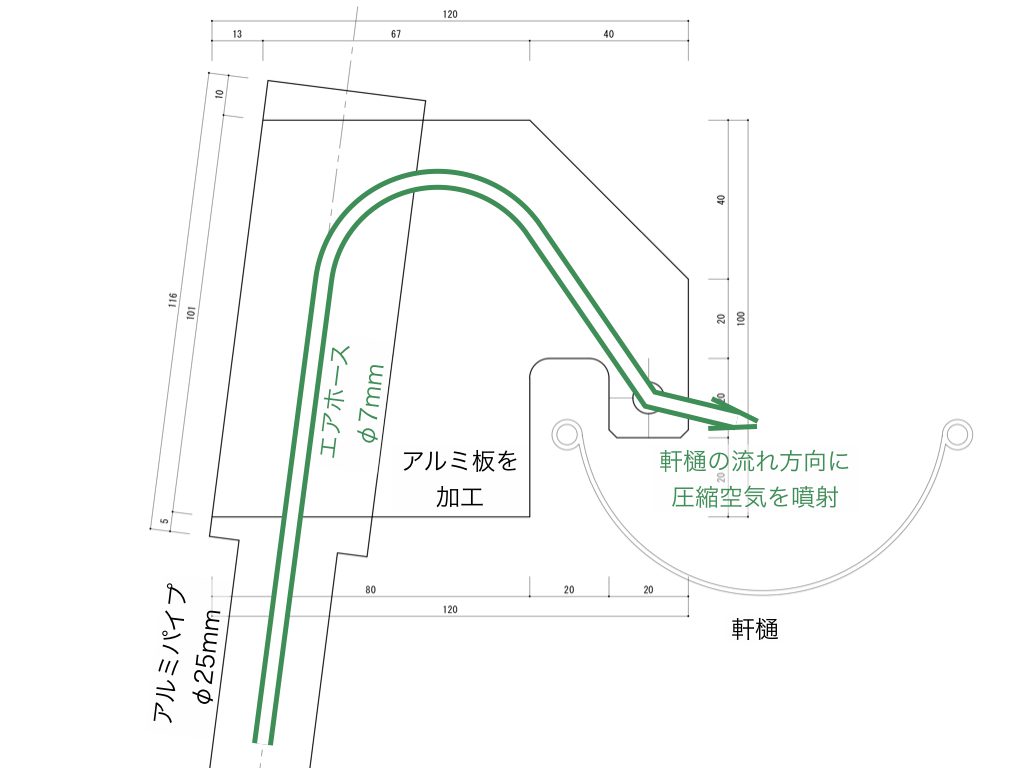

竿の先端には、エアーの吐出口を固定するとともに、軒樋に引っ掛けて安定させるための金具を取り付けます。

この金具は加工のしやすと、竿の材質(アルミ)との関係(ガルバニック腐食)からアルミ板を加工して作ることにします。

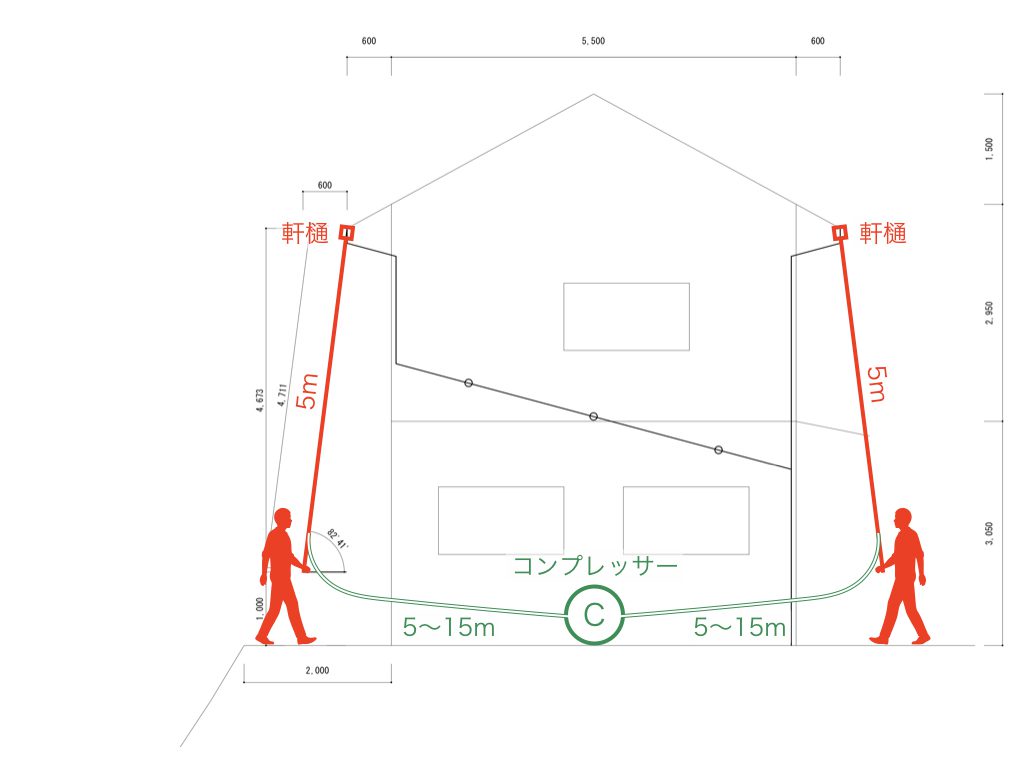

エアーの発生源となるコンプレッサーは離れの1階に保管してありますので、そこからエアホースを伸ばして接続すれば良さそうです。

こうすれば反対側(東側)の軒樋も同様に掃除できるようになります。