今夏も草刈り・草取りに追われましたが、本日行われた田圃関係(水利組合)の共同作業をもって年内の草刈りは終了(のつもり)です。

ヤレヤレと思うのも束の間、次には庭木の剪定が待っています。

庭木の剪定は、例年この時期に行っており、昨年のブログにも書きました。

まだ夜明けが早いため朝活(朝の1時間を利用)として行う予定ですが、庭木が多いことから10月一杯(約1ヶ月)はかかる見込みです。

庭木の剪定により大量の剪定屑が発生しますので、これをマルチ材(&堆肥)とするため畑の管理作業も並行して行っていくつもりです(来夏の雑草対策が早くも始まるわけです)。

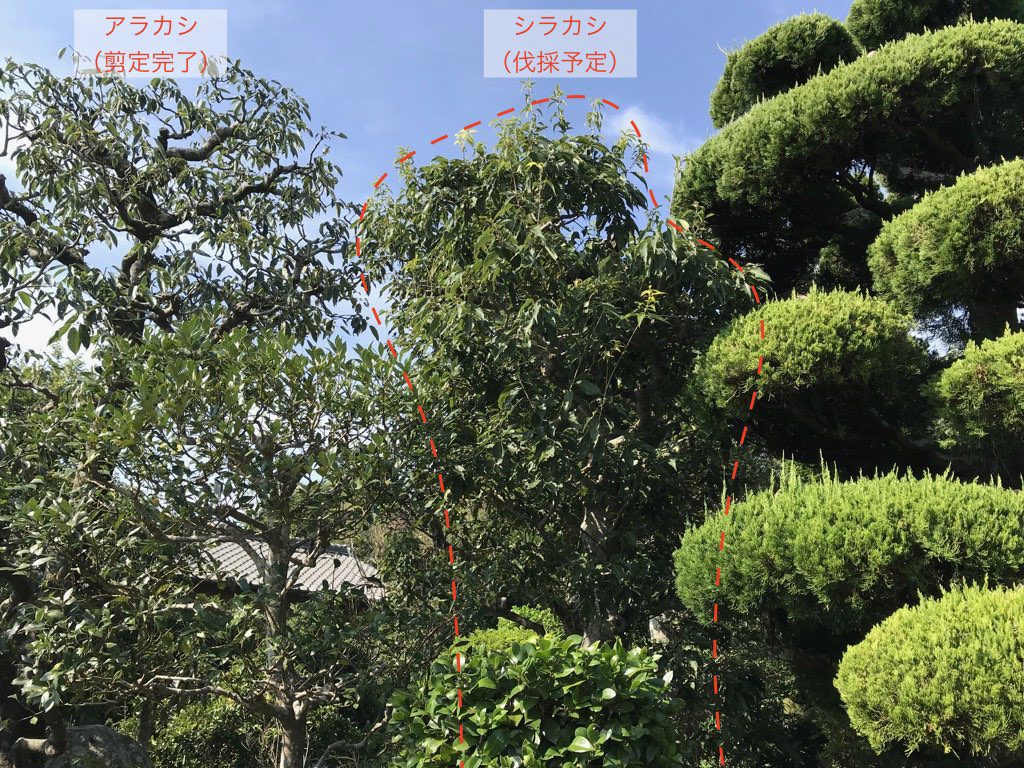

下写真の朱色矢印で示すアラカシから剪定を行なっていきます(毎年、この樹からと決めています)。

それぞれの樹の剪定に関しては、昨年のブログに一通り書いていますので省略するとし、それ以外のことを書きたいと思います。

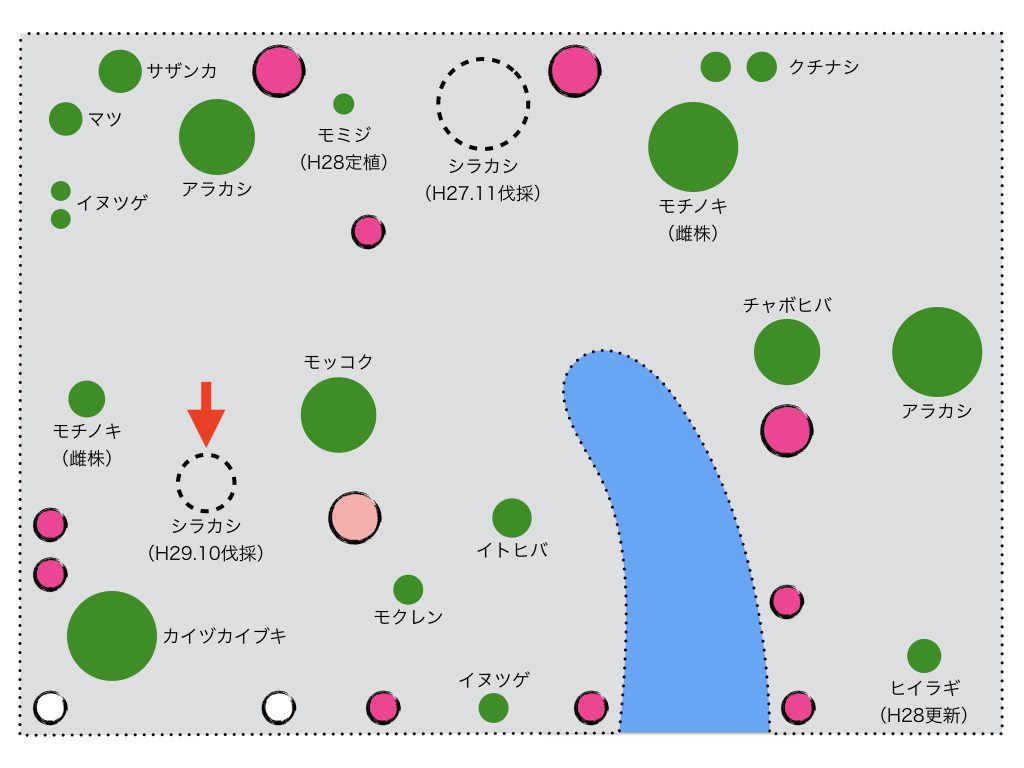

下図は庭木の種類と配置を示す図になりますが、その大半が樹齢70年を超える老木です。

年月を経て庭木が大きくなって密集することで、剪定作業に支障が生じているところがあります。

こうしたこともあり、一昨年から老木で樹勢が衰えているものを中心に伐採・更新を進めています。

そして、今シーズンは上図の朱色矢印で示すシラカシを伐採することにします。

このシラカシの現状は下写真のとおりです。

写真では分かりづらいですが、幹から胴吹き枝が多く出ていることからも樹勢の低下がうかがえます。

違う角度から。

近接してモチノキやカイヅカイブキがあるのですが、梯子を設置するスペースもない状態で、剪定の際には難儀しています(樹がまだ小さいかった頃には問題なかったのだと思います)。

このように近接する庭木があるため、そのままでは伐倒できませんので、まずは手鋸で枝を落とします。

そして、チェンソーを使って根元から伐倒。

込み入った庭がスッキリした感じです。

伐採した樹は無駄なく使います。

太い幹はシイタケのホダ木(葉枯らししていないため無理かも)とし、その他の幹や枝は薪ストーブの燃料とします。

葉っぱはもちろん畑のマルチ材として利用します。

最終的にはもう1本伐採する予定で、下図で右端に位置するチャボヒバかアラカシ(両者が近接している)のどちらにする考えです。