自宅敷地内の井戸の一つについて、井筒がぐらつき、いつ落下してもおかしくない状態になってきていることから、何らかの対策を講じることにしました。

この井戸については、埋め戻すことを含めて今後どうするのか、以前、検討しました。

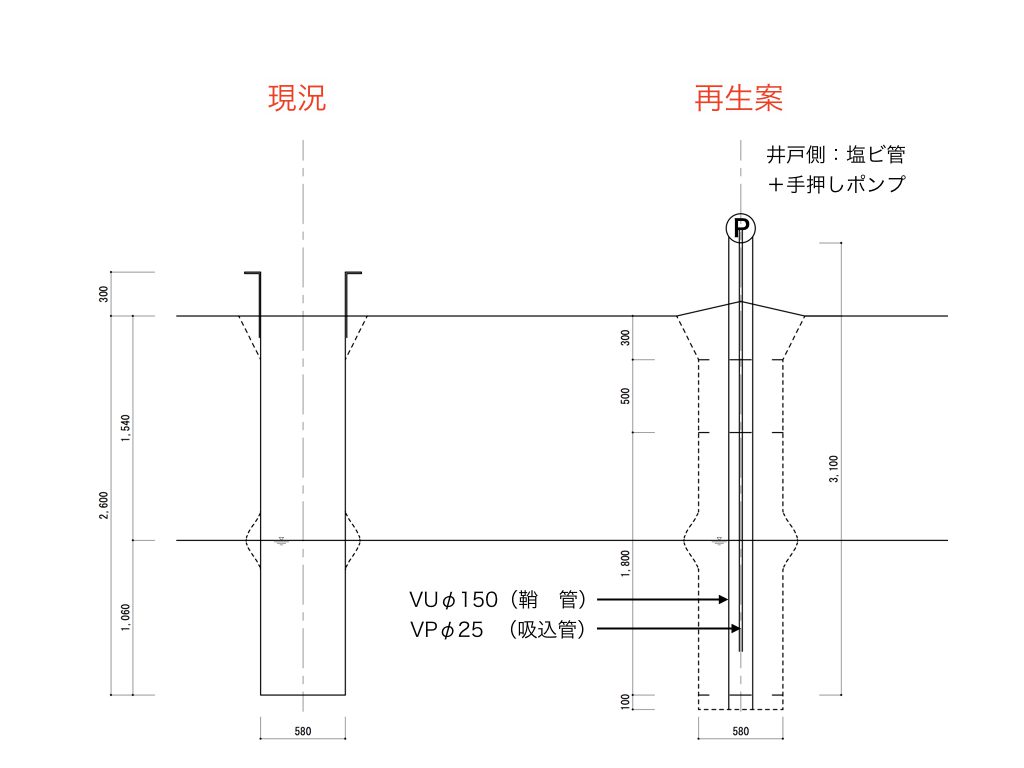

我が家には他に井戸があるため、将来的にもこの井戸を使う予定はありませんが、水脈を維持するためにも可能であれば井戸を再生させたいと思い、下図に示す案を考えました。

具体的には、新たな側(がわ)として塩ビ管を設置したうえで、その外側を埋め戻します。

そして、側(鞘管)の中に吸込管を敷設し、手押しポンプ等で地下水を汲み上げられるようにする案です。

(井戸を廃止し埋め戻す際には息抜き用のパイプを入れることが多いということを聞き、それなら一回り大きいパイプを入れて井戸を使えるようにしたらどうだろうかと考えたわけです。)

ただ、こうして再生するには、事前に井戸内に堆積しているであろう土砂を除去し、現在濁った状態の井戸水を回復させるなど、時間をかけて行う必要があるように思います。

このため、当面する問題(次項)を優先して対策を講じることにします。

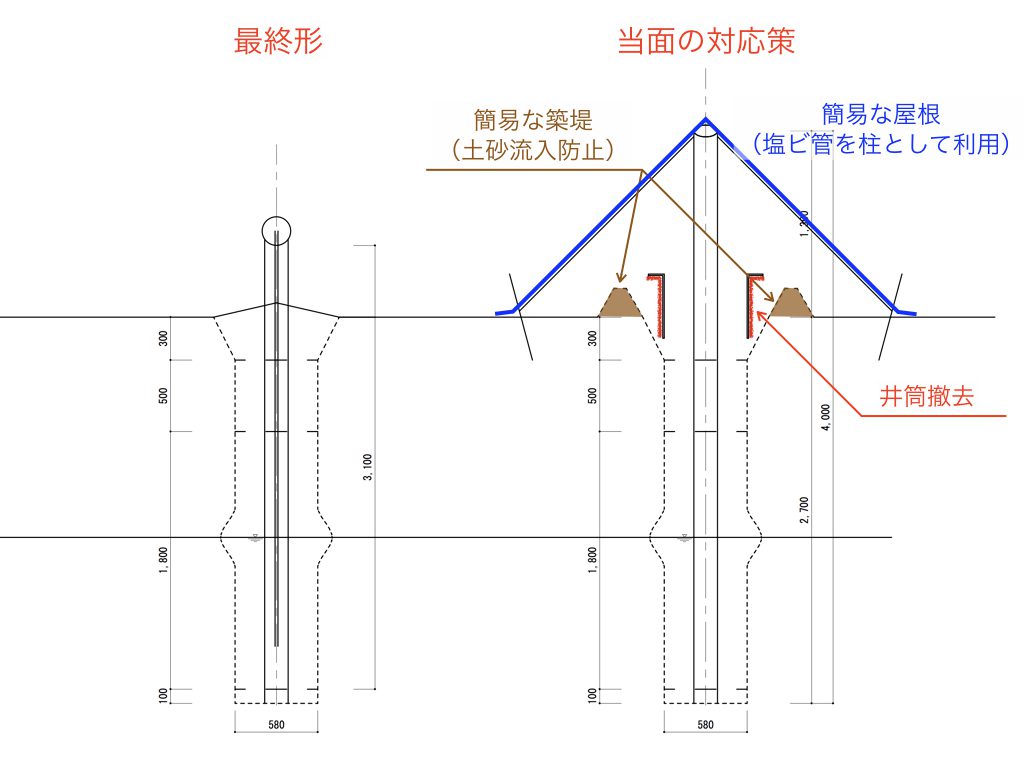

- 落下しそうになっている井筒の撤去

- 井戸水を濁らせている原因と考えられる土砂の流入防止

土砂の流入防止については、上図のとおり簡易な土堤を築くとともに屋根(ブルーシート)をかけます。

井戸再生の際には新たな側(がわ)として塩ビ管を設置することになりますが、これを先行して設置すれば屋根の柱として利用できそうです。

そこで、まずは材料の塩ビ管を準備します。

塩ビ管は当初、VPφ75(内径約75mm)を購入するつもりでしたが、敷地内で長年雨ざらしになっていたVUφ150(内径約150mm)がありますので、これを使うことにします。

なぜVUφ150があるのか不明ですが、おそらく15年程前に合併浄化槽を導入した際の残材だと思います。

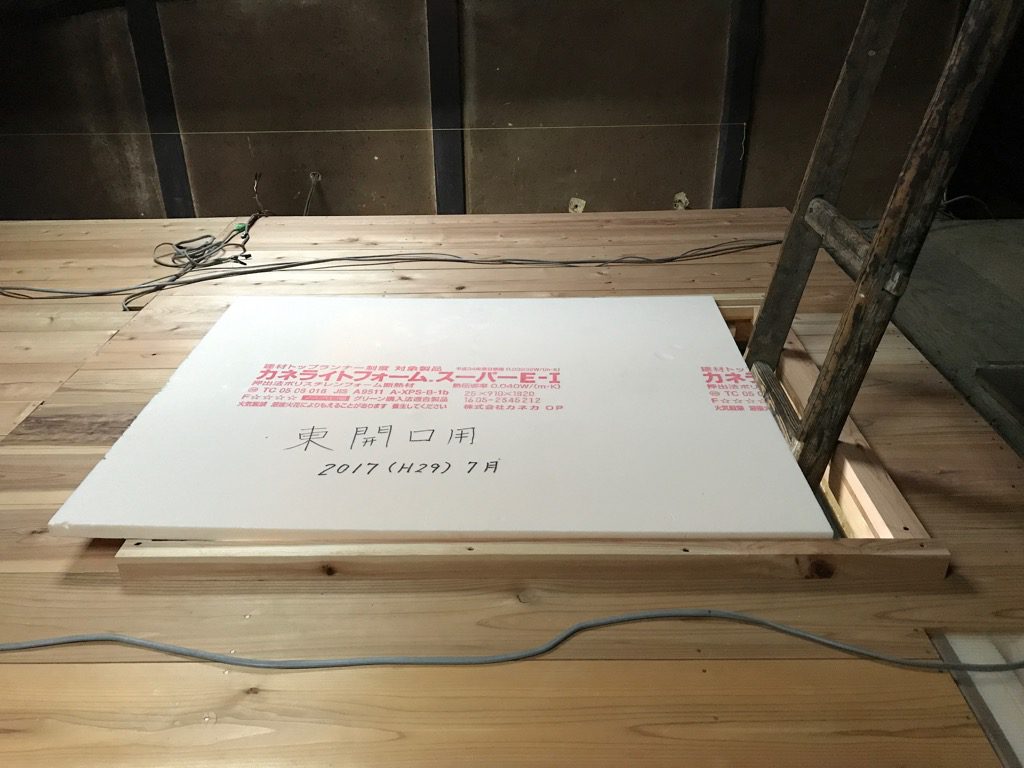

4mの塩ビ管が必要になるため、残材を継いで4m(=1.45+1.45+1.1)にすることにし、継ぎ手ソケット(DV継手、下写真で右上)を入手しました。

塩ビ管の施工要領に従って端部をヤスリで面取りし、規定長さに接着剤を塗布し接続します(圧力管として使うわけではないので適当で良いのでしょうが念のため)。

また、底部には集水用(補助)としてφ10mmの孔を30mmピッチであけています。

完成。