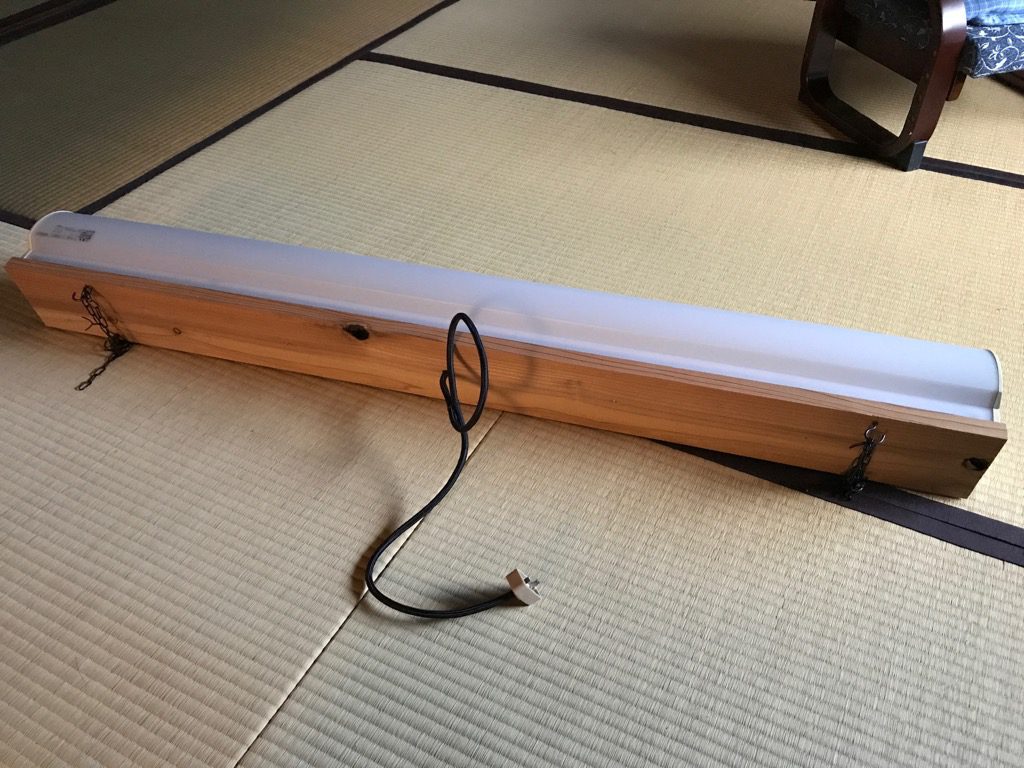

前回、既存の照明器具を改造し、大和天井の梁から吊り下げる形で設置しました。

ところで、この照明の近くの天井には開口部(厨子二階への出入り口)があり、現状では開けっ放しになっています。

今の時期だと換気用にもなって良いのですが、冬(または夏の冷房時)は暖気(冷気)がここから逃げてしまいます(断熱材を設置できるようにはなっています)。

そこで、必要に応じて開口部を閉じるための板戸を作ることにします。

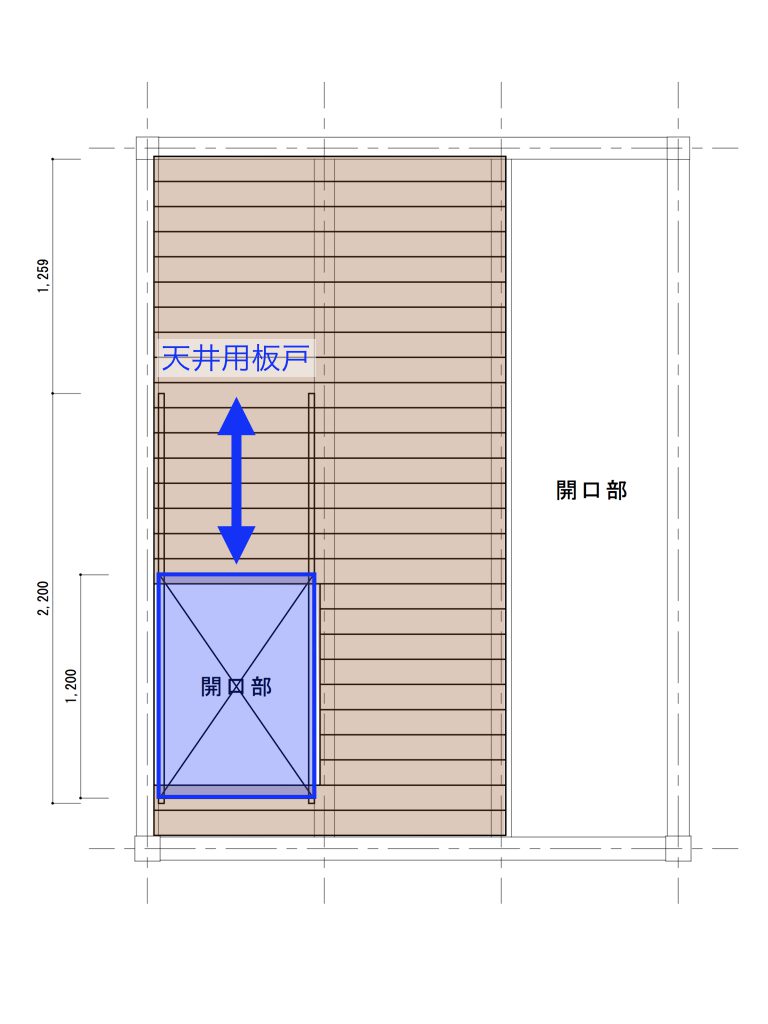

下図が開口部を含む平面図です。

板戸はサイズ(長さ)を開口部より幾分大きくし(1,200mm)、上図矢印の方向にスライドさせて開閉することにします。

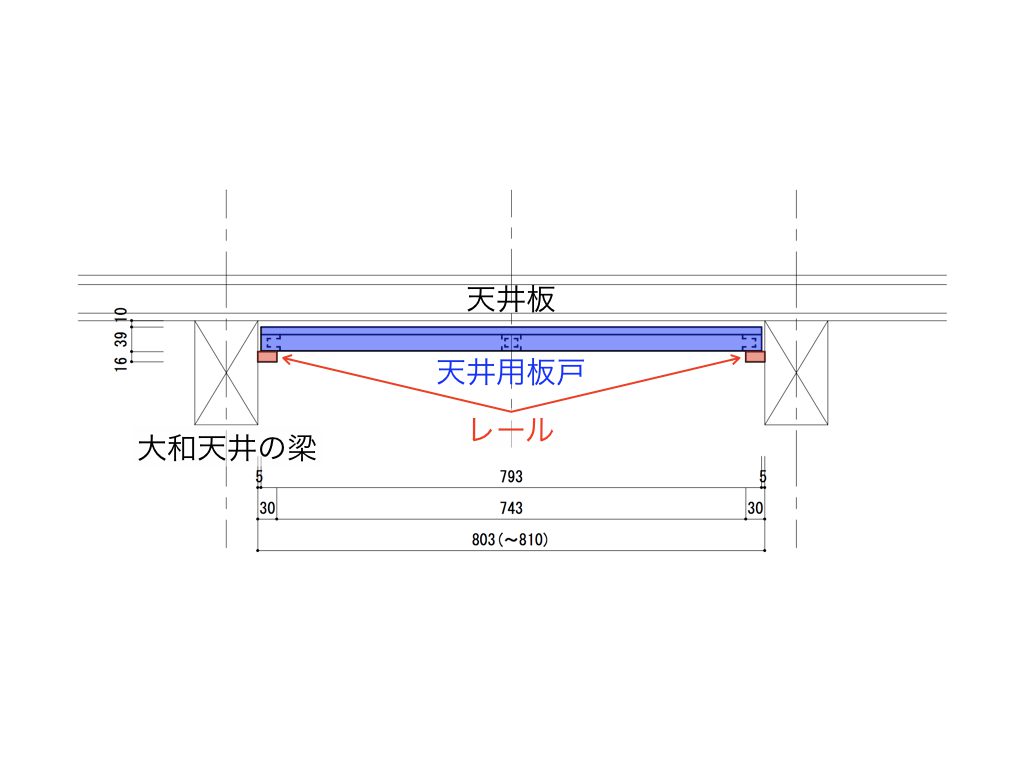

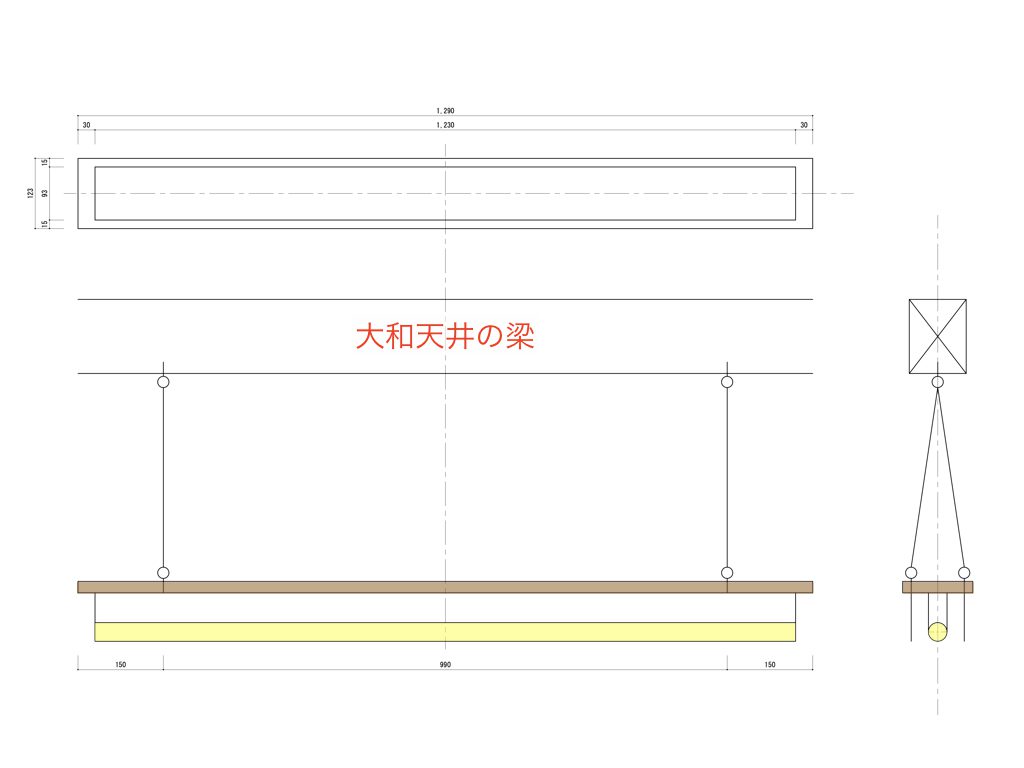

また、板戸(戸車を取り付け)をスライドさせられるように、下図(断面図)のとおり大和天井の梁にレール(30mm×16mm)を設置します。

板戸のサイズ(幅)は大和天井の梁の間隔(803mm)から片側5mmの離隔を確保し792mm(≒803−5×2)としています。

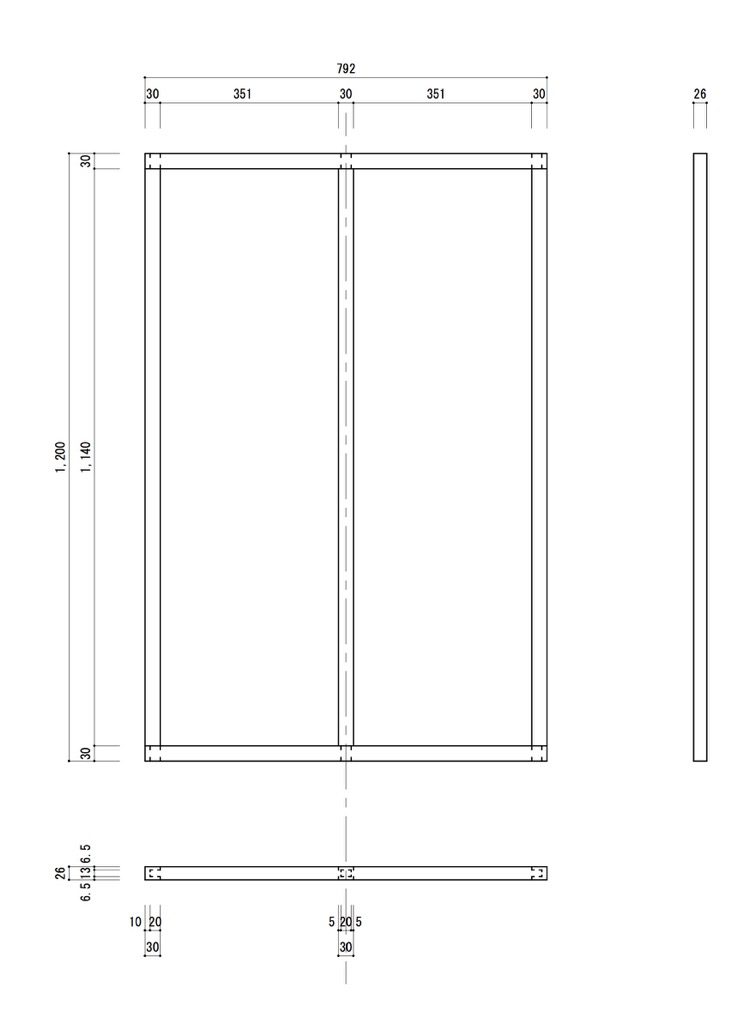

以上により決定した板戸の長さ(1,200mm)と幅(792mm)をもとに骨組みを描きます。

最も単純なホゾ組みですが、自分の実力で図面なしでは加工ミスを犯すことでしょう(^^;

骨組みとなる角材は、手元にある杉の間柱(3.5寸×1寸×3m)から木取りすることを考慮し、30mm×26mmとしています。

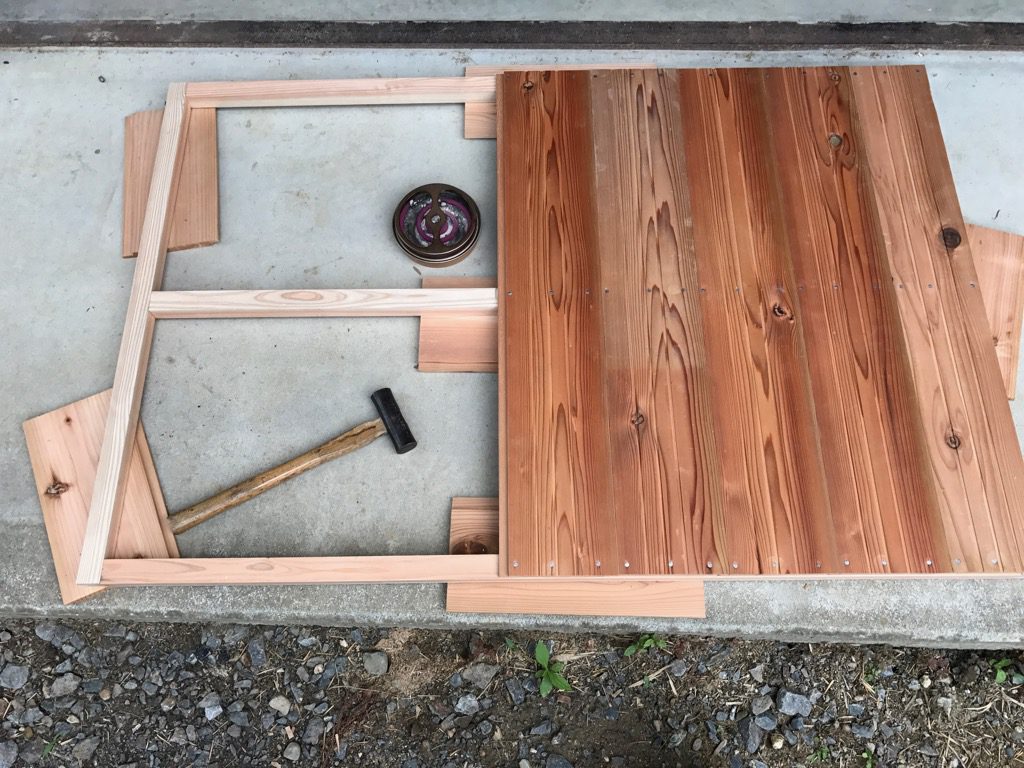

図面ができましたので、後は余計なことを考えずに作っていきます。

まずは木取りから。

続いて、墨付け。

手間の掛かるホゾ加工。

で、楽しみの組み立て(^_^)

骨組みに対して羽目板(天井板として使ったものの余り)を張ります。

柿渋を塗布します。

ここで今更ながら戸車を取り付けるための穴を掘っていないことに気づきました・・・。

ただ、一般的な建具と異なり戸車の設置箇所がノミを使って掘りやすいところでヤレヤレ。

天井用の板戸の完成です。