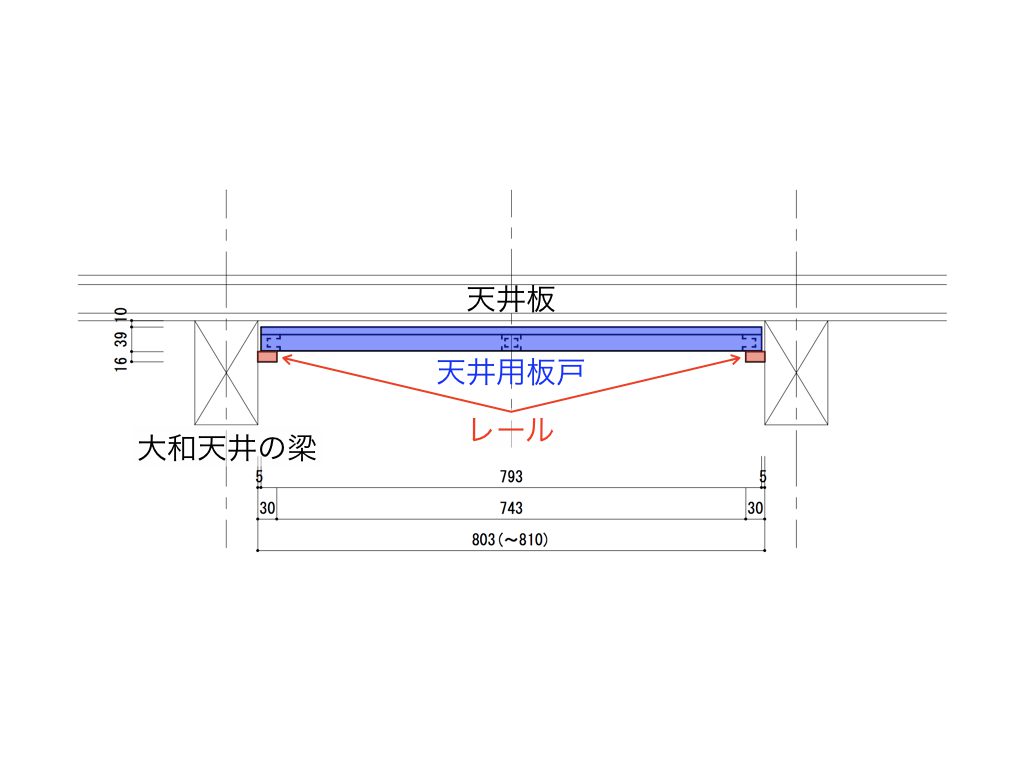

天井の張り替えに伴い、これまでに照明器具や天井用板戸を設置しました。

天井に関わるものとして、以前から設置したいと思っているシーリングファンのことが頭に浮かびます。

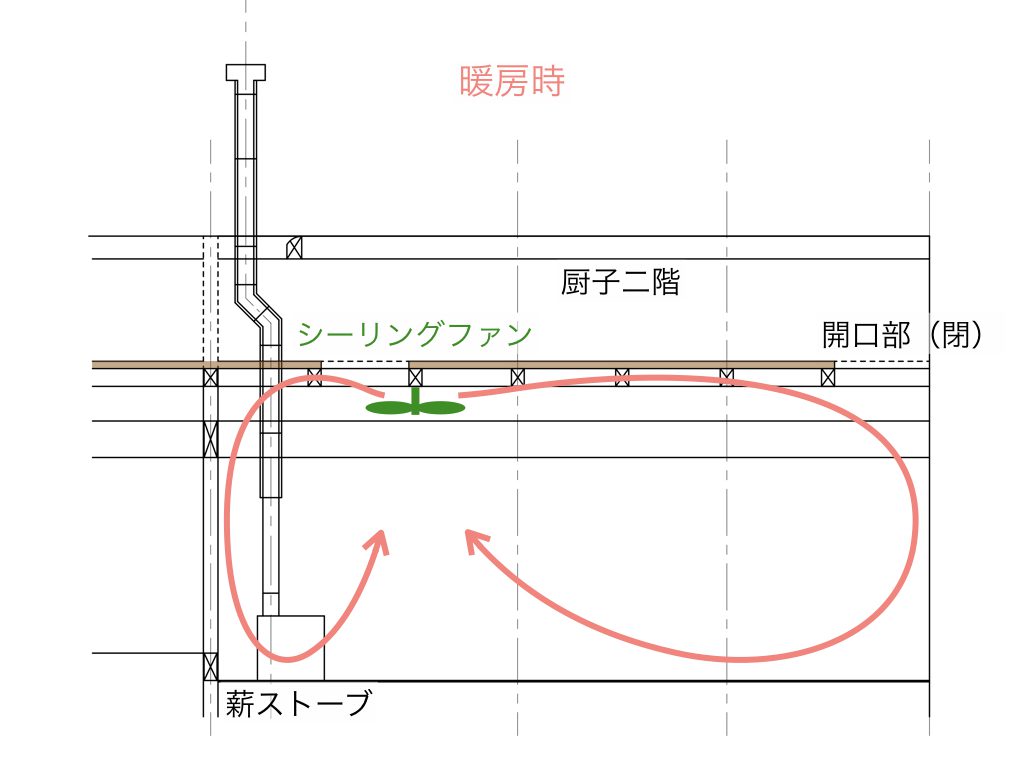

と言うのも、昨冬に薪ストーブを導入し、室内は十分に暖かくなったのですが、天井付近に熱いほどの暖気が溜まってしまうので、これをシーリングファンで撹拌したいのです。

ところで、こうした場合にはシーリングファンで下向きの風を発生させ、天井付近の暖気を下ろすのだと思っていましたが、実はその逆で、上向きの風(上昇気流に対して追い風)により壁伝いに床付近まで下ろすのが正しいそうです。

我が家(薪ストーブがある部屋)で、そのように動作させた場合、下図のとおり空気が循環するのだと思います。

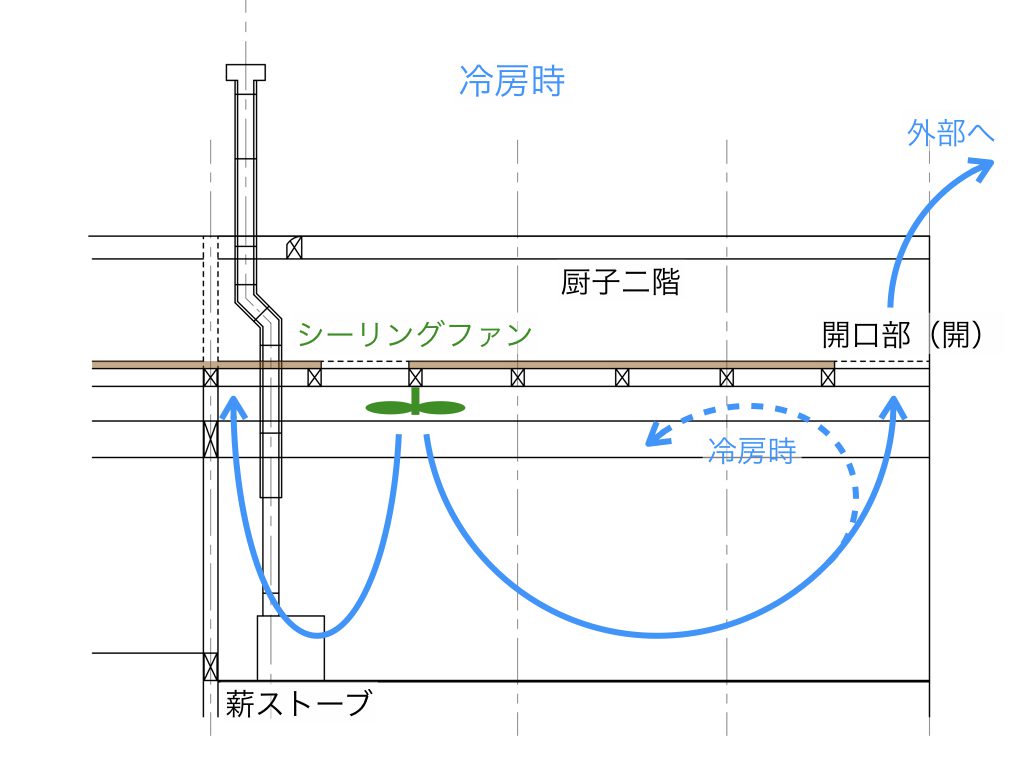

一方の夏は、冬とは逆に下向きの風を発生させるそうです。

こうするとエアコン(冷房)により床付近に溜まった冷気を上げることができるのだと思います。

また、扇風機のようにもなって涼風を得られるのかもしれません。

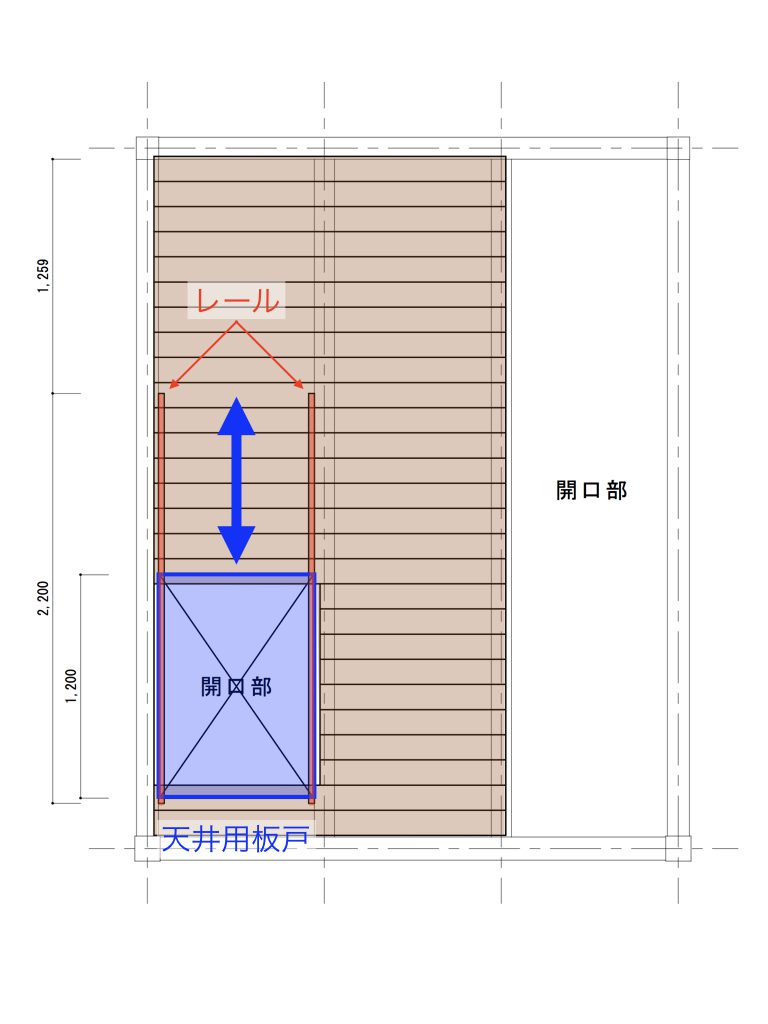

ところで、我が家は夏場、室内にこもる熱気の自然換気(+採光)を図るため、天井の一部に開口部(下図右側)を設けています。

現状でも、この開口部からかなりの勢いで自然換気されているのですが、シーリングファンを動作させれば、さらに換気能力がアップするのではないかと思います。

シーリングファンは薪ストーブを焚くようになる冬前に設置するつもりでしたが、この効果が得られるかどうか確認するため前倒して夏の今、設置することにします。

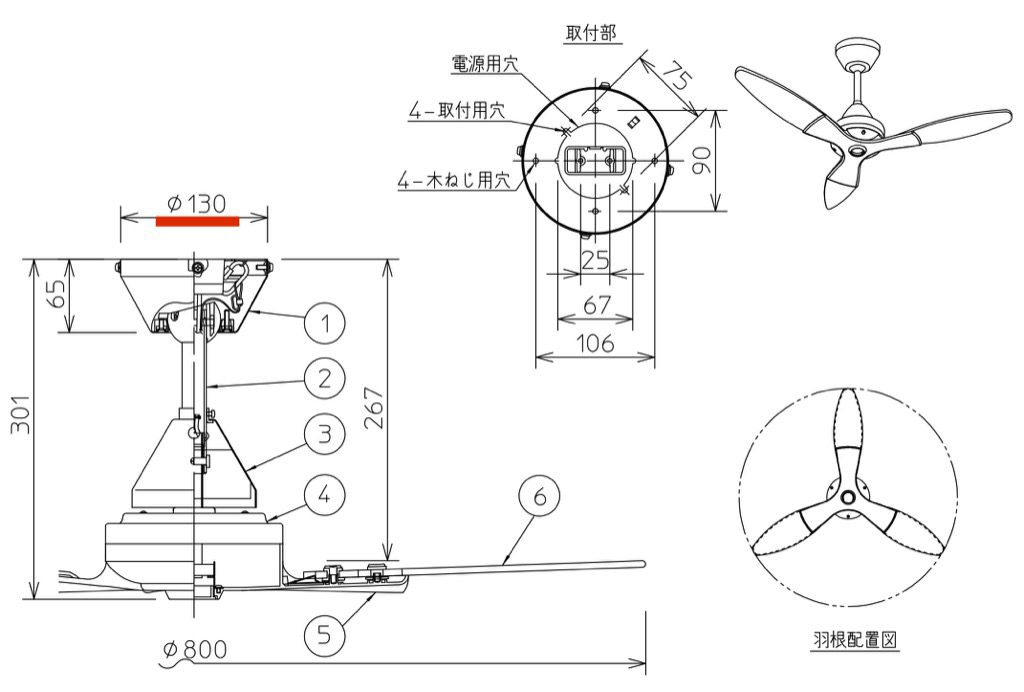

と言うことで、シーリングファンの機種選定。

ネットで調べてみると様々な機種があるのですが、やはり洋風のものが多いです。

古民家に合いそうなものがなかなか見つからず、黒色で目立たないものが良いだろうと選んだのが下画像の機種です。

DAIKO(大光電機)の製品で、上画像ではオープン価格になっていますが、実売価格は1万円強とお手頃です。

色の黒も薪ストーブ本体と同じマットブラックで統一がとれそうです。

また、高速回転時でも電力を20W程度しか消費しないのも良いですね。

ネットで注文しましたので、商品が届くまでに設置場所などを検討します。

部屋の中央付近に設置すると良いのですが、そこにはペンダントライト(下写真左側)がかかっているため、薪ストーブ側にずらした位置(下写真丸印)とします。

大和天井の梁なら頑丈に取り付けられますが、問題は電線(VVFケーブル)です。

梁に貫通孔をあけて天井裏側からVVFケーブルを通せば綺麗に収まりますが、孔をあけるのには抵抗が・・・。

そこで台座のようなものを自作して、そこにVVFケーブルを通すことにします。

この台座にはシーリングファンのフランジ部を取り付けることになりますが、その大きさは下図のとおりφ130mmです。

よって台座は一回り大きいφ150mmとします。

材料には幅150mm、厚45mmの杉板(端材)を使います。

なんとなく45mmではゴツい感じになりそうに感じ、40mm程度に薄くしています。

円(φ150mm)の罫書き線より若干大きくジグソーでカット。

これをトリマー(円定規併用)で正円にします(上写真の釘が中心点)。

ジグソーで大まかに切ってあるから大丈夫だろうと一気に加工したところ、焼けが入ってしまいました・・・。

トリマーを使ったついでに、ビットをヒョウタンビットに取り替え、飾り面取りを施します。

裏面にはVVFケーブルを通すための溝を掘ります。

古色塗り(柿渋+顔料)して台座の完成。

この台座には下写真のとおりシーリングファンの取り付け金具を設置します。

配線しつつ、台座を梁に取り付けます(下写真で点線が台座内の配線ルートです)。

電気ケーブルは以前換気扇用に使っていた壁スイッチ式のものをそのまま流用しています。

シーリングファン本体を取り付けて完成!

スイッチオン。

スムーズに動作します。

直ぐに効果の程がわかるようなものではありませんが、なんとなく良い感じです。

薪ストーブとシーリングファンです。

天井がゴチャゴチャしてしまったような・・・。