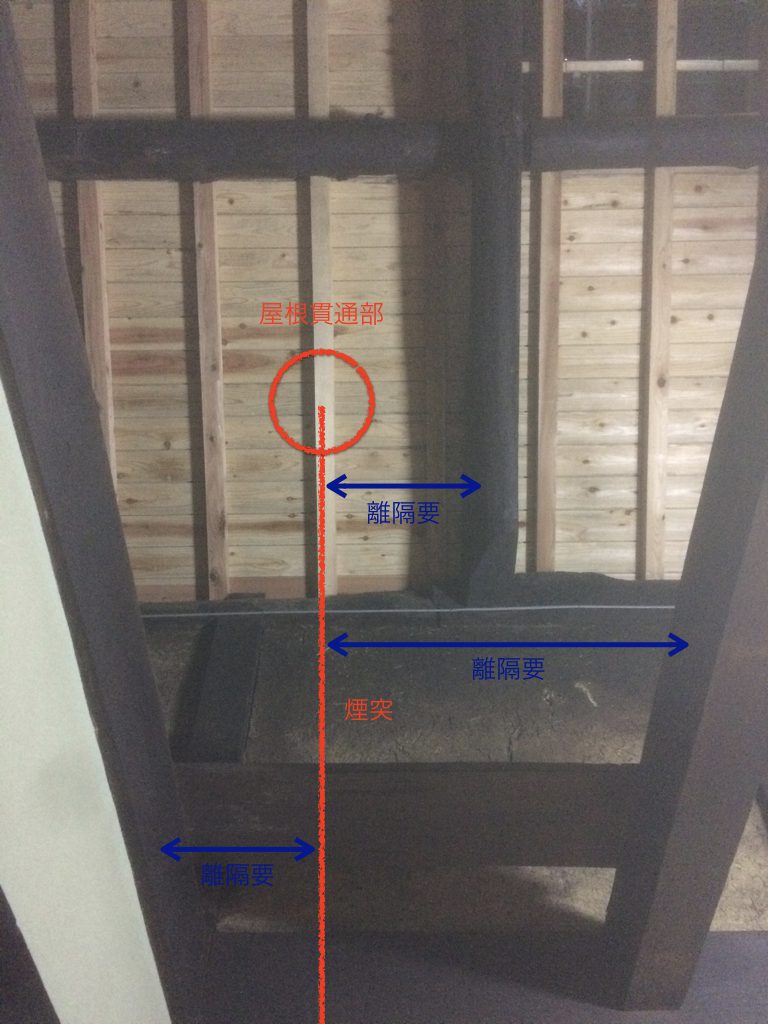

これで、大工さんに煙突瓦の設置(瓦屋さん担当)と屋根貫通部の造作をお願いすることができます。

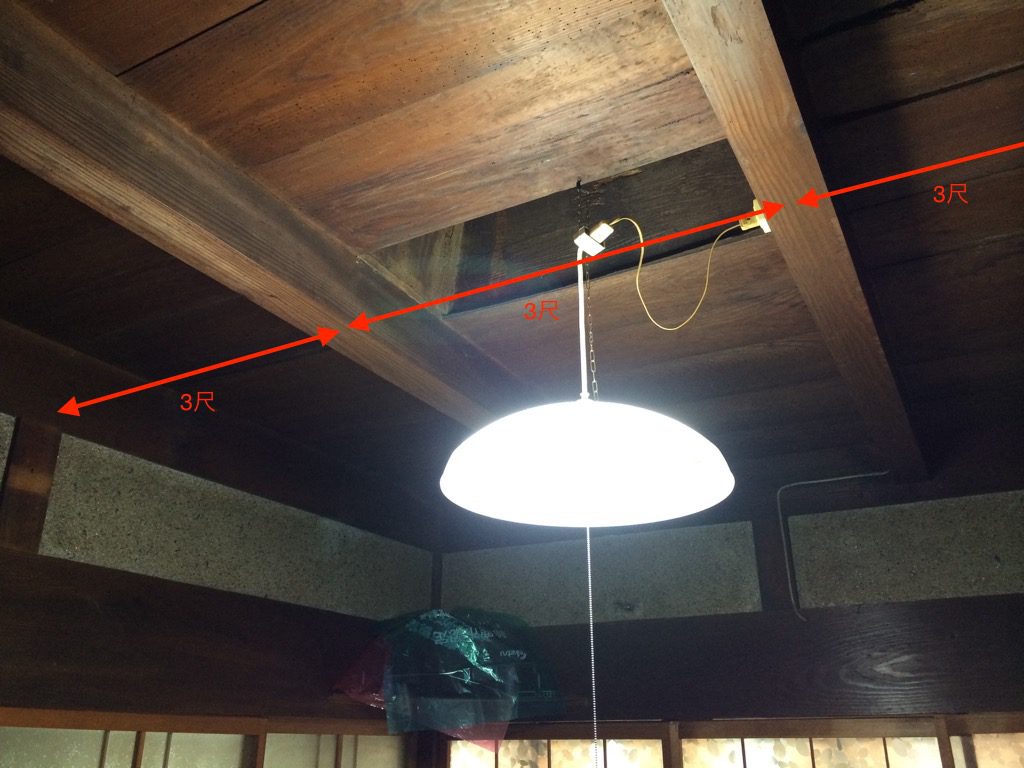

しかし、ちょうどDIYにて天井(大和天井)の張り替えを行っており、天井板(=床板)がない状態です。

このため、厨子(ツシ)二階(=屋根裏)に上がっての作業ができません。

大工さんは足場板をかけて作業していただけるとのことでしたが、作業しやすいように先に天井を張ってしまうことにします。

天井の張り替えでは、薪ストーブの煙突が天井を貫通することを考慮したいと思います。

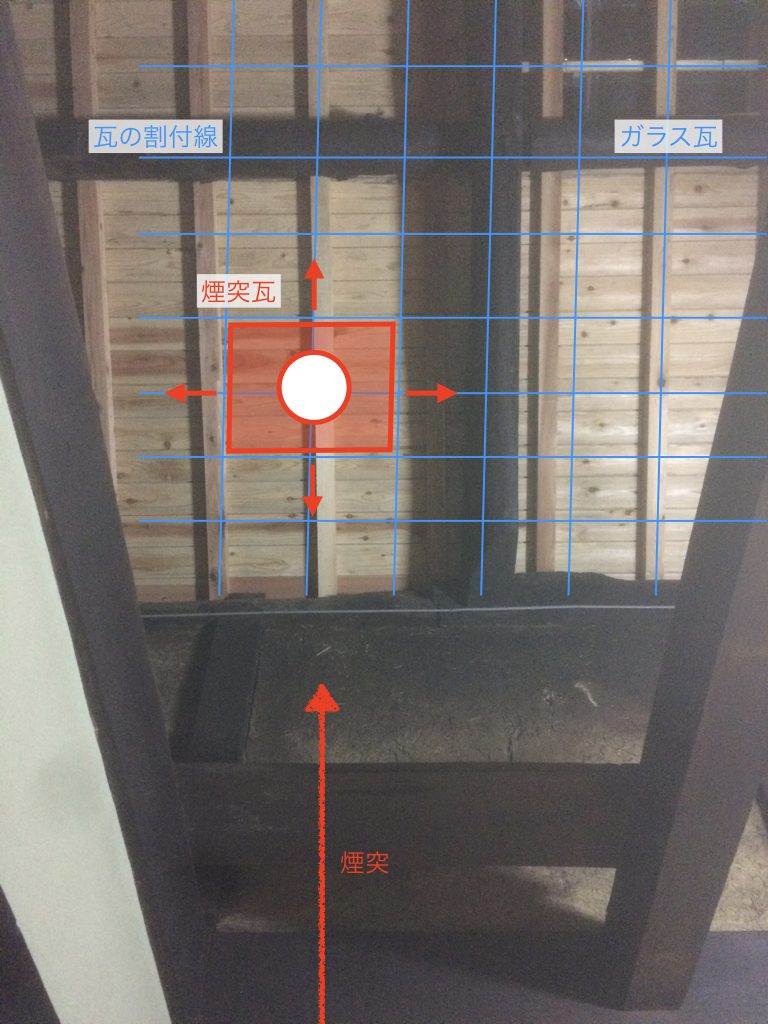

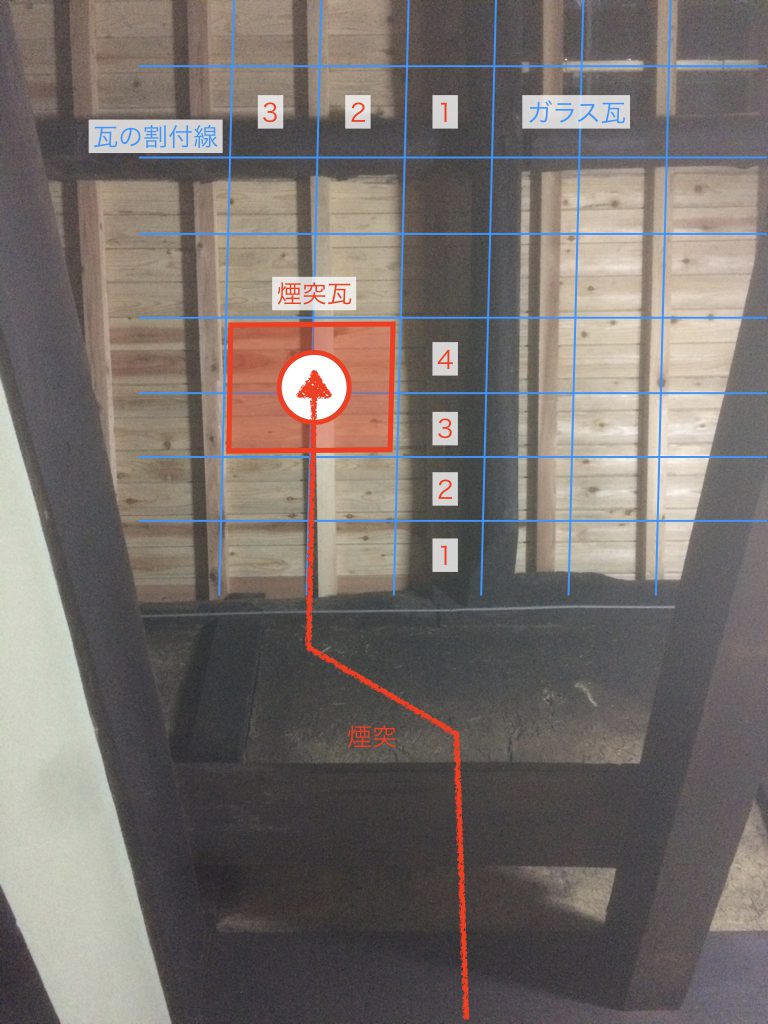

天井を張り替える前の厨子二階の様子です。

天井の形式は大和天井(当地では「奈良天井」と呼んでいます)です。

厨子二階の床板がそのまま一階の天井板となっています(シンプルです!)。

一方の客間などがある南側はこの下にさらに吊り天井(竿縁天井)が施されています。

この床板兼天井板には、8分(24mm)の厚さのマツが使われています。

芯材での虫食いは少ないですが、辺材では雨漏りしていなかったところでも下の写真のようにボロボロになっているところがあります。

隣にある柱(大黒柱)に虫が移っているのではないかと心配しましたが、ケヤキのため無傷でした。

同じように吊り天井のヒノキにも虫食いはみられません。

適材適所なのでしょうが、マツは梁には最適ですが板材には不向きなのかもしれません。

上の写真は改修工事において壁の塗り替え前に酢を使って天井板を洗っているところです。

比較的状態が良いため、こちらの天井板は張り替えず、洗いのみです。

マツ板は虫食いのないものもありますので、それを1部屋にまとめて再利用しようかと思いましたが、結局1部屋分にも足りず、すべて張り替えることにします。

虫食いのマツ板は、畑の通路に雑草対策としておいて並べておきます。

いずれ土に還り、畑の肥料分になってくれることでしょう。

天井板(床板)を外したところです。

新しく張る天井板(床板)は、元のように一枚の板を張るだけのシンプルなものにし、厨子二階を使えるようにしたいという考えもあります。

しかし、薪ストーブの効果を高めるためには断熱材を入れたほうが良いようにも思います。

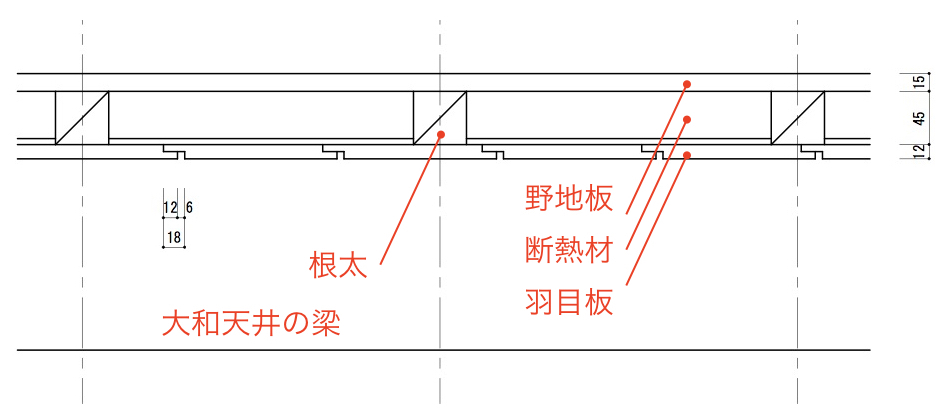

そこで、下図のとおり断熱材を上下の板でサンドイッチする構造にすることにします。

・部屋から直接見える天井板(下の板)は、外壁に使った羽目板が一部余っていますので、それを流用します。

・羽目板のうえに1尺ピッチで1.5寸角の根太を打ち、その間に断熱材(フクフォーム)を施します。(一般的な床を作るのと同様です。大和天井の梁が大引に相当することになります。)

・根太のうえに野地板(上の板)を張り、厨子二階を使えるようにます。

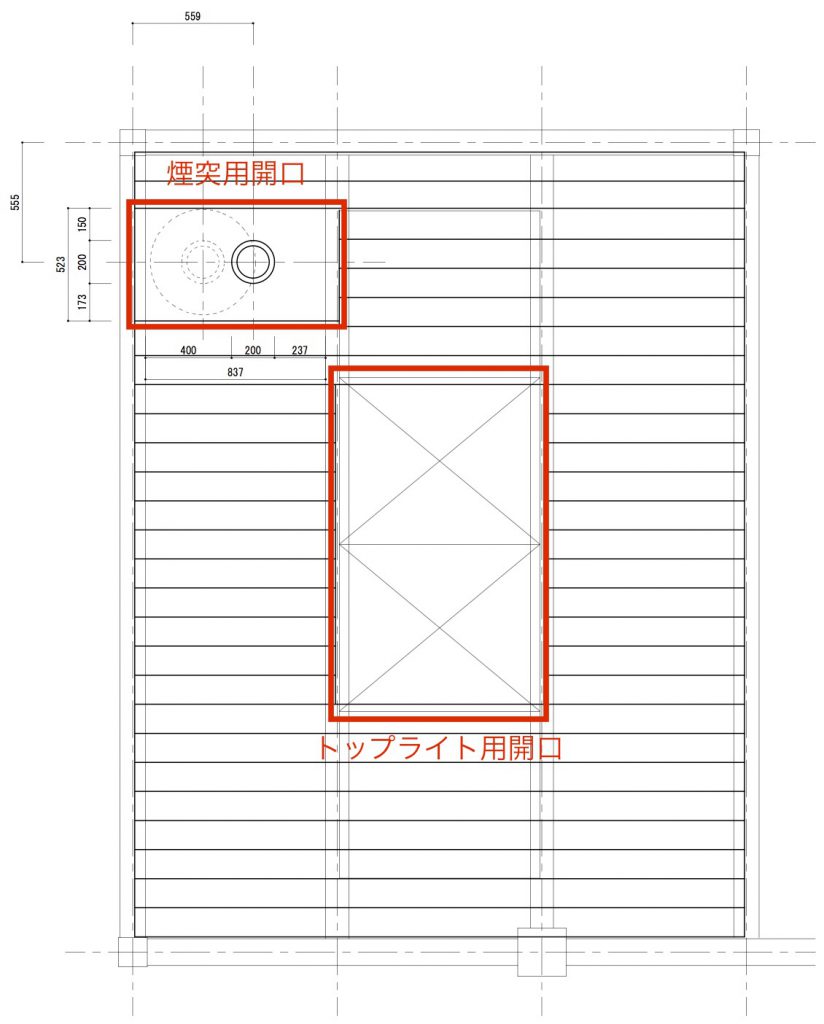

平面でみると下図のとおりです。

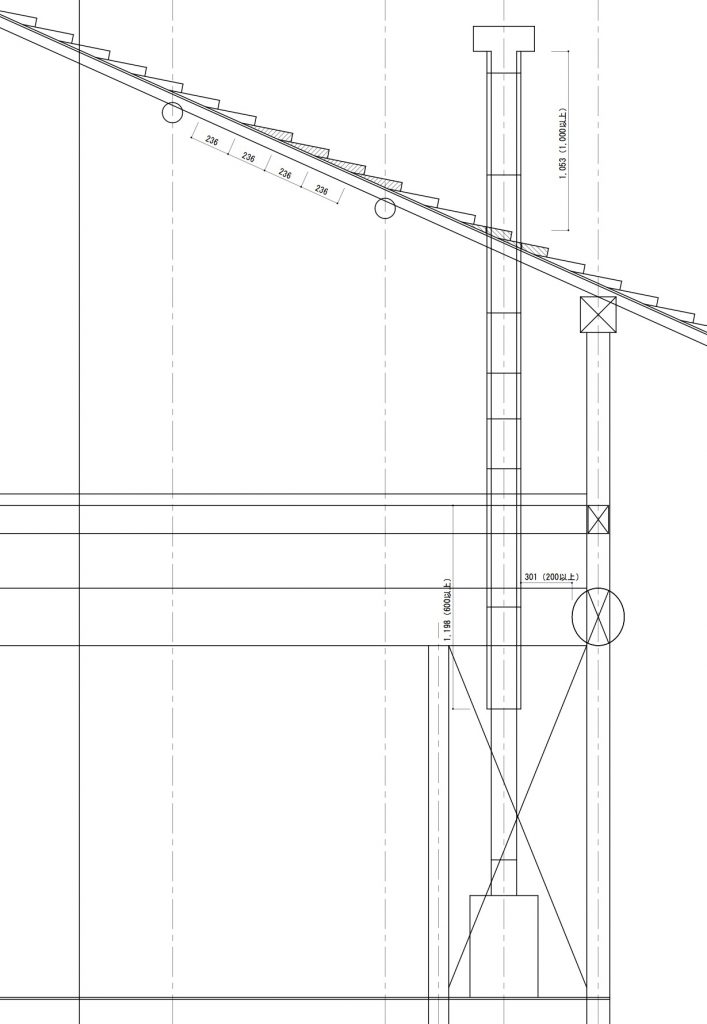

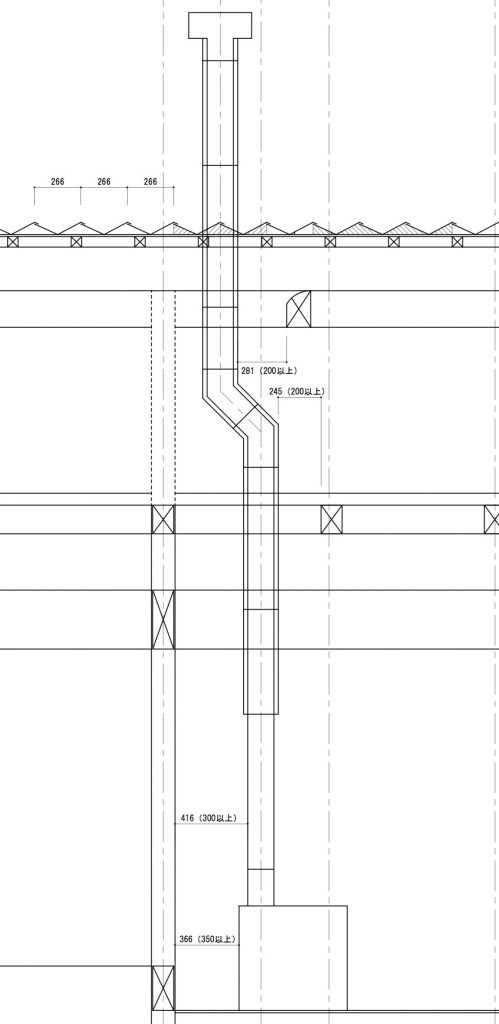

薪ストーブの煙突が貫通する箇所に開口を設けます。

貫通箇所は二重煙突を使用しますが、天井板(可燃材)との離隔を150mm以上確保するものとします。

その結果、開口のサイズは837mm×523mmとなります。

図にはもう一箇所、中央に開口がありますが、これはトップライト用(ガラス瓦からの採光)です。

この開口には開閉式の障子を組み込みます。