西側は砂利混じり土を撤去していますが、まだ半分も終わっていない状態です。

まだまだ残っているこの土をどうしたものかと思案しているとき、集落排水(下水道)の接続工事が始まりました。

当地では今年4月1日から集落排水が供用されました。

供用開始に伴い、集落排水への接続工事と、これまで使用していた合併浄化槽の撤去工事を地元の設備屋さんにお願いしてありました。

ちなみに、この設備屋さんは明治44年に主屋を建てた棟梁のご子孫に当たります。

昨年の主屋の改修工事において棟梁の名前などが分かりました。

合併浄化槽は撤去しなくても良いのですが、合成樹脂などの材料で土に還るものではありませんので撤去をお願いしました。

撤去後は山土で埋め戻すとのことです。

その埋め戻しに現在撤去している砂利混じり土を使ってもらえば、他所から山土を持ってくる必要はありません。

また、山土よりもよく締まるはずです。

設備屋さんに確認したところ、近くに積んでおけば使ってもらえるとのこと。

砂利混じり土を再利用する目処は立ちましたが、集落排水の工事はすぐに始まるので急がなければなりません。

でも、こういうことでもなければダラダラしてなかなか進まないものです。

集落排水への接続工事が始まりました。

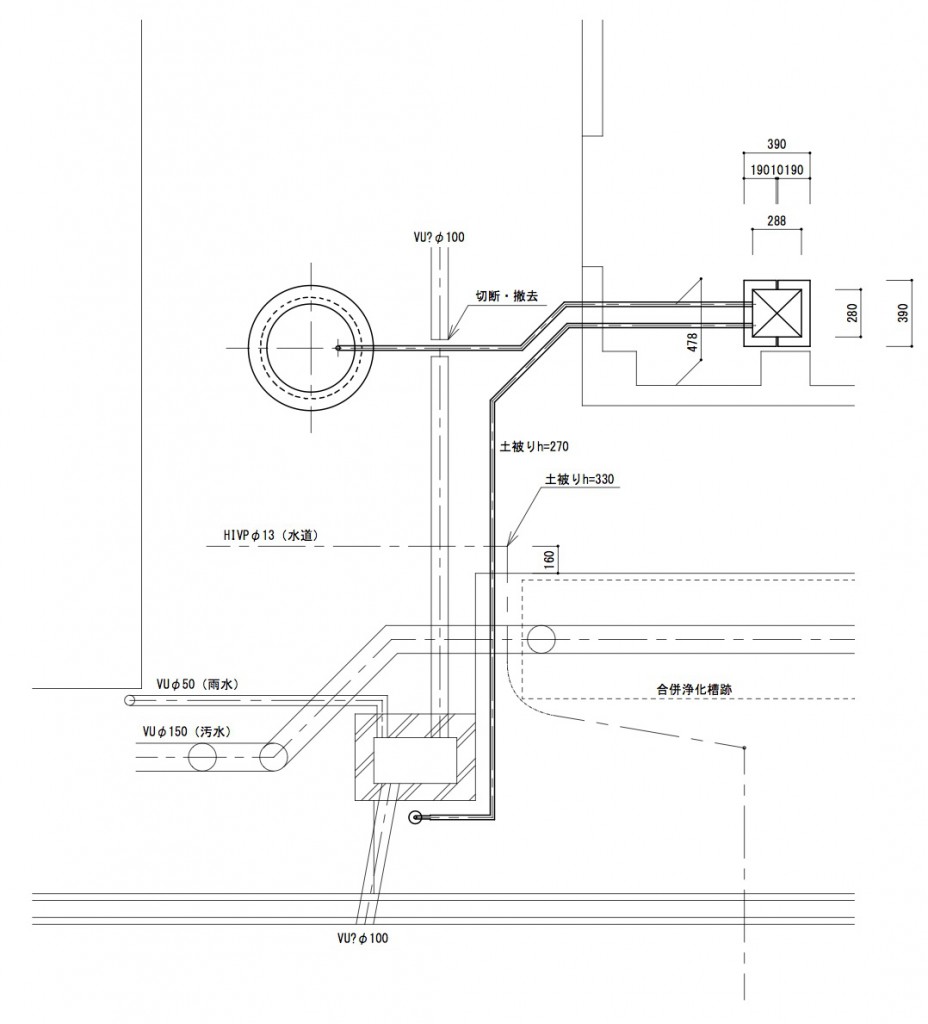

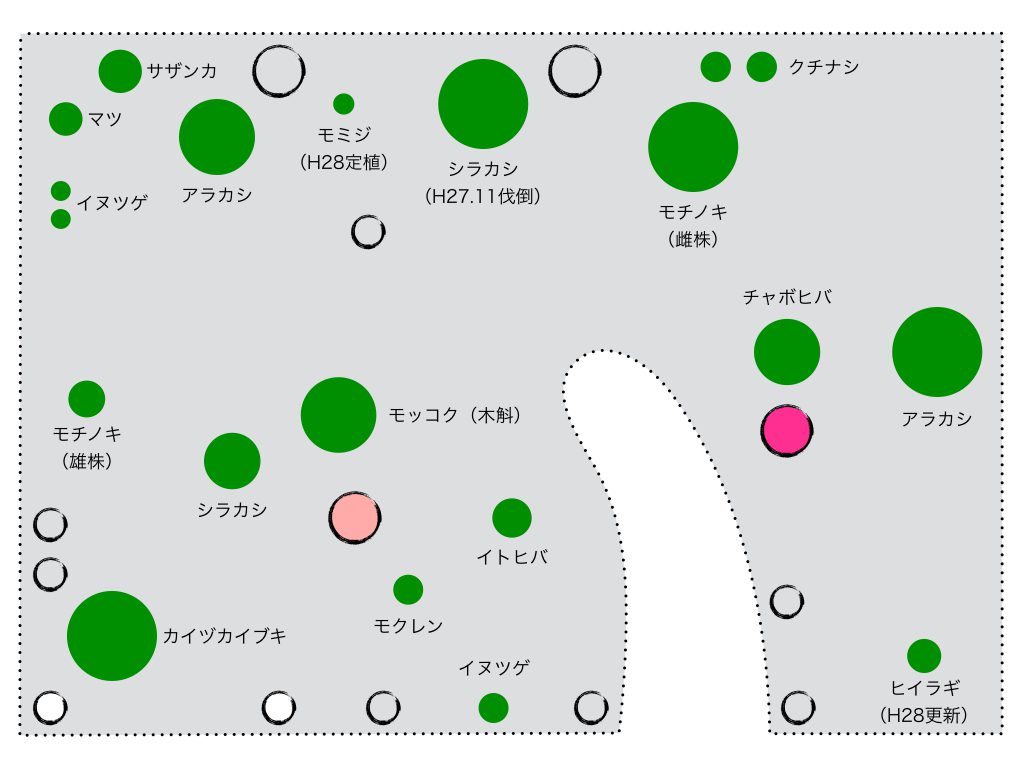

排水管は、合併浄化槽(撤去予定)を突っ切る形(最短ルート)で配管していただきました。

まず排水管を排水枡へ接続し下水を使えるようにしたのち、合併浄化槽を撤去していくそうです。

(ブロック塀に囲まれた狭小地のため重機が使えず、すべて人力での作業です・・・)

左側に積んであるのが、芝を張るために撤去した砂利混じり土です。

これで一輪車約30杯分です。

これだけあれば十分のように思いましたが、設備屋さんに確認したところ、後この2倍必要とのこと。

計一輪車100杯分・・・

合併浄化槽の中を覗くと、何やらたくさんのものが入っています。

(既に汚泥の引き抜きや清掃が終わっています。)

深さもかなりあるようです。

埋め戻しに一輪車100杯もの土が要るはずです。

一輪車100杯分の土を運びます。

合併浄化槽を撤去していただいているときに、誤って水道管を破断してしまったとのこと。

まさか水道管があるとは思わなかったので、設備屋さんに伝えていませんでした・・・

ちょうど良い機会なので、水道管の位置と高さを記録しておきます。

この水道管の位置は、後に行った井戸ポンプの配管の際に役立ちました。

合併浄化槽の撤去が終わりました。

芝張り予定地のほうも砂利の撤去が終わりました。

芝生の計画高より10cm下まで掘り下げた状態となっています。

現在6月上旬(ブログの記事は遡っています)。

とても夏までには砂利の撤去が終わらないと思っていましたが、集落排水の工事のお陰で早く進みました。

梅雨が明けるまでに芝張りをやってしまいたいと思います。